一种钝化接触结构的制备方法和太阳能电池与流程

本发明属于光伏太阳能电池领域,具体涉及一种钝化接触结构的制备方法和太阳能电池。

背景技术:

1、近几年,随着光伏技术的不断突破,钝化接触技术逐渐成为主流技术,并在太阳能电池生产中得到广泛地应用。钝化接触结构是将超薄的隧穿氧化层与重掺杂的多晶硅层相结合,使氧化硅层通过化学钝化来降低硅衬底与掺杂多晶硅之间的界面态密度,同时使多数载流子通过隧穿原理实现输运,而少数载流子则由于较高势垒及掺杂多晶硅的场效应而难以隧穿通过氧化硅层,在提高钝化性能的同时降低金属复合,从而提高太阳能电池的效率。然而,在单层多晶硅的掺杂处理过程中,高浓度的掺杂容易使大量掺杂源穿透隧穿氧化层进入硅衬底,从而破坏钝化性能,而低浓度的掺杂则会影响接触性能,两者都会限制钝化接触太阳能电池的效率提升。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种用于钝化接触结构的制备方法和太阳能电池,既可以提高多晶硅的掺杂浓度,又可以阻止过多的掺杂源穿透隧穿氧化层进入硅衬底,保证钝化的同时改善金属接触,提高太阳能电池的效率。

2、为达到上述目的,本发明采用的一种技术方案是:

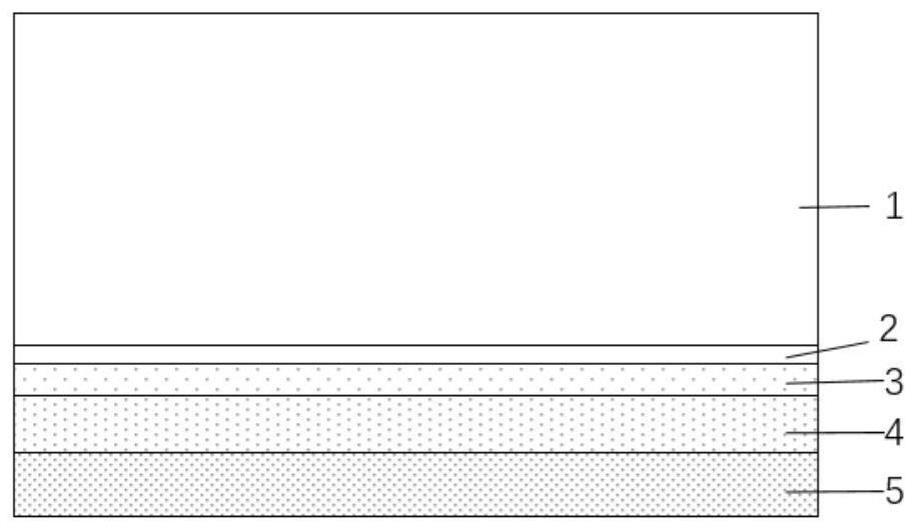

3、一种钝化接触结构的制备方法,包括如下步骤:

4、(1)对硅衬底背面进行湿法化学抛光、清洗;

5、(2)在硅衬底抛光面上生长隧穿氧化层;

6、(3)在隧穿氧化层上依次沉积多层本征非晶硅层,沉积多层本征非晶硅层中,在靠近所述隧穿氧化层至远离所述隧穿氧化层的方向上,后一个本征非晶硅层沉积时的炉管内压力大于前一个本征非晶硅层沉积时的炉管内压力,后一个本征非晶硅层沉积时的sih4流量大于前一个本征非晶硅层沉积时的sih4流量,其中,后一个本征非晶硅层较前一个本征非晶硅层远离所述隧穿氧化层;

7、(4)对多层本征非晶硅层进行掺杂处理,使得掺杂后的本征非晶硅层晶化后与所述隧穿氧化层形成钝化接触结构。

8、优选地,步骤(3)中,在所述隧穿氧化层上依次沉积三层本征非晶硅层,分别为第一本征非晶硅层、第二本征非晶硅层、第三本征非晶硅层。

9、优选地,步骤(3)中,沉积所述第一本征非晶硅层时,炉管内压力范围为80-110mtor,sih4流量范围为800-1400sccm,时间控制在400-1000s;沉积所述第二本征非晶硅层时,炉管内压力范围为110-200mtor,sih4流量范围为1000-1500sccm,时间控制在400-1000s;沉积所述第三本征非晶硅层时,炉管内压力范围为200-300mtor,sih4流量范围为1300-1700sccm,时间控制在600-1200s。

10、优选地,所述第一本征非晶硅层的厚度范围为20-50nm;所述第二本征非晶硅层的厚度范围为20-50nm;所述第三本征非晶硅层的厚度范围为40-100nm。

11、优选地,多层本征非晶硅层的总厚度范围为50-200nm。

12、优选地,步骤(1)中,所述硅衬底为n型硅或p型硅。

13、优选地,步骤(4)中,多层本征非晶硅层的掺杂方法为磷扩散掺杂或者硼扩散掺杂。

14、优选地,步骤(2)中,所述隧穿氧化层的厚度范围为0.5-2nm。

15、优选地,步骤(2)中,所述隧穿氧化层的生长方法为cvd沉积法、高温热氧法、臭氧氧化法、紫外氧化法。

16、本发明采用的另一种技术方案是:

17、一种太阳能电池,由所述的钝化接触结构的制备方法制备得到。

18、由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:本发明提供的钝化接触结构的制备方法中,在隧穿氧化层上依次沉积多层本征非晶硅层,再对多层本征非晶硅层进行掺杂处理,使掺杂浓度在多晶硅层中呈阶梯式变化,靠近隧穿氧化层的非晶硅层因高致密度,掺杂源扩散速率较低,掺杂浓度相应较低,掺杂源不易穿透隧穿氧化层,保证了钝化接触结构的钝化性能,在远离隧穿氧化层的其他非晶硅层因较低致密度,掺杂源扩散速率较快,掺杂浓度相应较高,提高了金属接触,从而提高钝化接触太阳能电池的效率。

技术特征:

1.一种钝化接触结构的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,在所述隧穿氧化层上依次沉积三层本征非晶硅层,分别为第一本征非晶硅层、第二本征非晶硅层、第三本征非晶硅层。

3.根据权利要求2所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,沉积所述第一本征非晶硅层时,炉管内压力范围为80-110mtor,sih4流量范围为800-1400sccm,时间控制在400-1000s;沉积所述第二本征非晶硅层时,炉管内压力范围为110-200mtor,sih4流量范围为1000-1500sccm,时间控制在400-1000s;沉积所述第三本征非晶硅层时,炉管内压力范围为200-300mtor,sih4流量范围为1300-1700sccm,时间控制在600-1200s。

4.根据权利要求3所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,所述第一本征非晶硅层的厚度范围为20-50nm;所述第二本征非晶硅层的厚度范围为20-50nm;所述第三本征非晶硅层的厚度范围为40-100nm。

5.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,多层本征非晶硅层的总厚度范围为50-200nm。

6.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述硅衬底为n型硅或p型硅。

7.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(4)中,多层本征非晶硅层的掺杂方法为磷扩散掺杂或者硼扩散掺杂。

8.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述隧穿氧化层的厚度范围为0.5-2nm。

9.根据权利要求1所述的钝化接触结构的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述隧穿氧化层的生长方法为cvd沉积法、高温热氧法、臭氧氧化法、紫外氧化法。

10.一种太阳能电池,其特征在于,由权利要求1-9所述的钝化接触结构的制备方法制备得到。

技术总结

本发明涉及一种钝化接触结构的制备方法和太阳能电池,方法包括:(1)对硅衬底背面进行湿法化学抛光、清洗;(2)在硅衬底抛光面上生长隧穿氧化层;(3)在隧穿氧化层上依次沉积多层本征非晶硅层,其中,在靠近隧穿氧化层至远离隧穿氧化层的方向上,后一个本征非晶硅层沉积时炉管内压力大于前一个本征非晶硅层沉积时炉管内压力,后一个本征非晶硅层沉积时SiH<subgt;4</subgt;流量大于前一个本征非晶硅层沉积时SiH<subgt;4</subgt;流量;(4)对多层本征非晶硅层掺杂处理,使掺杂后的本征非晶硅层晶化后与隧穿氧化层形成钝化接触结构。本发明的方法,既可提高多晶硅掺杂浓度,又可阻止过多掺杂源穿透隧穿氧化层进入硅衬底,保证钝化同时改善金属接触,提高电池效率。

技术研发人员:王红娟,赵福祥,沈健锋

受保护的技术使用者:韩华新能源(启东)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!