一种多掺杂多晶硅层TOPCon电池结构及其制备方法与流程

本发明涉及topcon电池加工,具体涉及一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构及其制备方法。

背景技术:

1、现有topcon(隧穿氧化钝化接触)电池通常在硅片背面制备的1-2nm超薄隧穿氧化层,然后在氧化层表面沉积厚度为80-200nm的掺杂多晶硅层,最后在掺杂多晶硅层上淀积氮化硅。该结构为硅片的背面提供了良好的表面钝化和场钝化,超薄氧化层可以使电子隧穿进入多晶硅层同时阻挡空穴的输运,降低复合电流。掺杂多晶硅层横向传输特性降低了串联电阻。以上两种特性共同提升了电池的开路电压、填充因子以及电池的转换效率。

2、topcon电池背面通常采用ag浆烧穿介质膜与掺杂多晶硅形成欧姆接触。由于浆料烧结过程中,金属ag晶粒可能穿透掺杂多晶硅膜层的,破坏界面氧化层的钝化效果;为了降低金属接触区的复合电流密度,通常掺杂多晶硅厚度不能太薄,通常在100-150nm;为了保证好的场钝化效果和低的欧姆接触,掺杂多晶硅需要足够的掺杂浓度,通常>1e20cm-3。但上述钝化结构中的多晶硅膜层膜厚、掺杂浓度过大,由于掺杂多晶硅对长波光存在自由载流子吸收(fca),会导致topcon电池短路电流的损失;同时掺杂多晶硅对背面入射光的寄生吸收会导致电池的双面率降低。目前,主要通过在保证金属电极浆料不烧穿隧穿氧化层及该金属电极与多晶硅膜层形成良好欧姆接触的前提下,尽量降低多晶硅膜层的厚度和掺杂浓度,以减少电流损失;抑或仅在电池的金属电极区域采用上述钝化结构,难以兼顾电池的光线吸收与钝化效果。业内还公开了将隧穿层上的多晶硅掺杂层设置呈厚度不同的第一区以及第二区,金属电极位于厚度较大的第一区上,但不同厚度多晶硅掺杂层的制备工艺较复杂;且随着膜层整体厚度的减小,对上述多晶硅掺杂层不同区域的厚度进行差异化设置也更为困难。

技术实现思路

1、针对现有技术不足,本发明提供一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构及其制备方法,既能保证金属接触区的掺杂多晶硅厚度和掺杂浓度,避免浆料烧结过程隧穿氧化层被破坏,降低复合电流和接触电阻;同时又能保证pn结两侧的电位差(势垒),降低非金属区的光寄生吸收,尤其是降低自由载流子吸收。

2、为实现以上目的,本发明的技术方案通过以下技术方案予以实现:

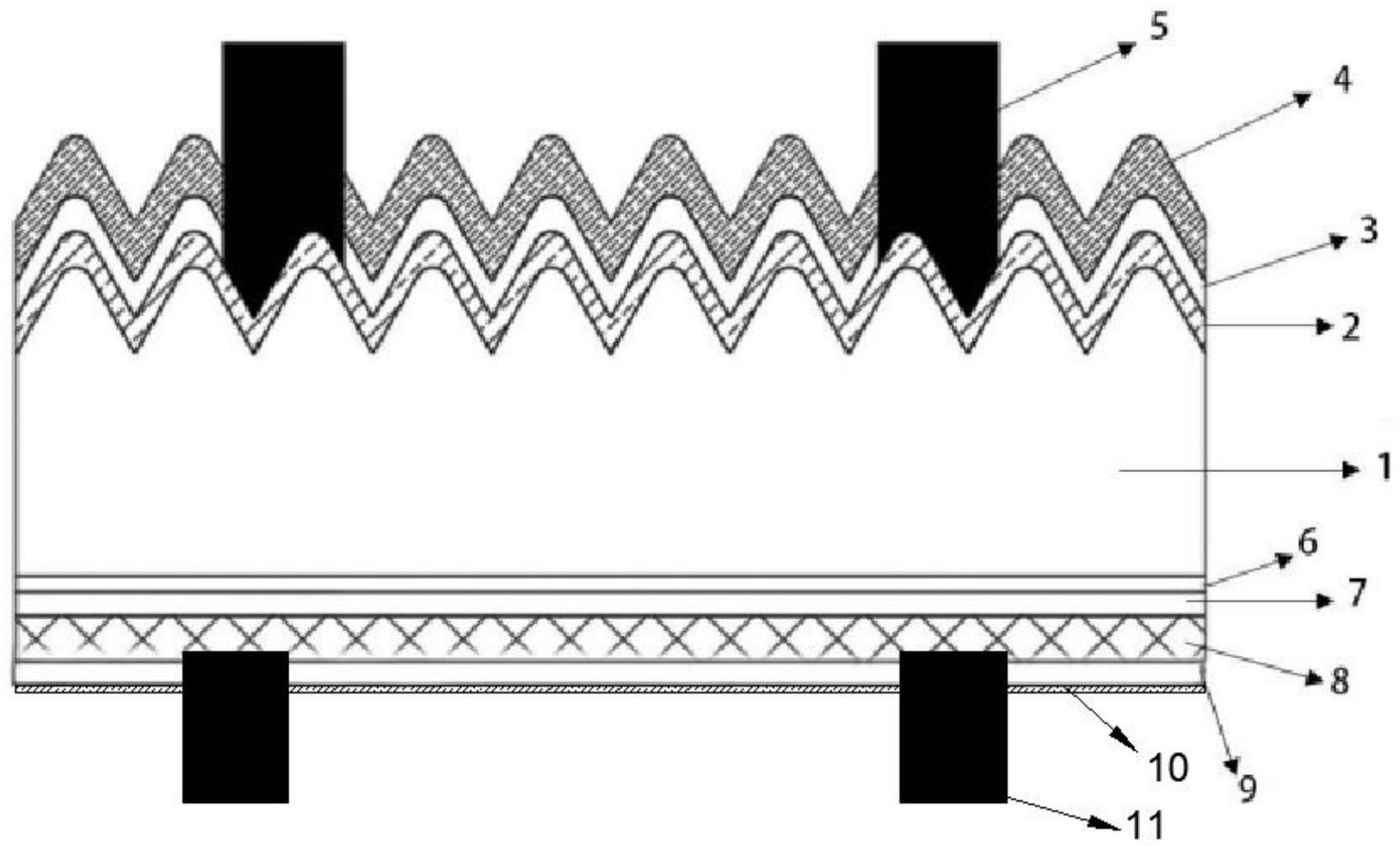

3、一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构,包括n型单晶硅片,依次设置在n型单晶硅片正面的扩散层、钝化层、正面减反射层和正面金属电极,依次设置在n型单晶硅片背面的隧穿层、掺杂多晶硅层、背面减反射层和背面金属电极,所述掺杂多晶硅层包括第一掺杂多晶硅层;第二掺杂多晶硅层;第三掺杂多晶硅层,所述第一掺杂多晶硅层位于隧穿层下方,所述第二掺杂多晶硅层位于第一掺杂多晶硅层下方;所述第三掺杂多晶硅层位于第二掺杂多晶硅层下方。

4、优选的,所述n型单晶硅片为磷掺杂n型单晶硅片,电阻率0.1-10ωcm,厚度100-200um。

5、优选的,所述隧穿层包括sio2、sic、al2o3层,氧化层厚度在1.2-2.0nm。

6、优选的,所述第一掺杂多晶硅层厚度为20-50nm,第二掺杂多晶硅层的厚度为80-100nm,第三掺杂多晶硅层的厚度为20-50nm。

7、一种多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,包括以下步骤:

8、s1、制绒:选择n型单晶硅片作为基体,并进行双面制绒处理;

9、s2、硼扩散:使用低压高温扩散炉对n型单晶硅片正面进行硼扩散;

10、s3、bsg:去除背面及侧面bsg层,背面进行抛光;

11、s4、背面刻蚀:去除背面寄生扩散形成的pn结,防止边缘漏电;

12、s5、lpcvd:采用lpcvd设备在n型单晶硅片背面沉积隧穿氧化层,所述隧穿氧化层包括sio2、sic、al2o3层,氧化层厚度在1.2-2.0nm;其次,在隧穿氧化层生长完成后,继续在隧穿氧化层表面沉积磷掺杂多晶硅层(poly-si层),所述多晶硅层分为三层,在隧穿层下方的为第一多晶硅层,厚度为20-50nm;继续利用lpcvd技术在第一多晶硅层表面沉积一层第二多晶硅层,所述第二多晶硅层的厚度为80-100nm;最后,再在第二多晶硅层表面沉积第三多晶硅层,所述第三多晶硅层的厚度为20-50nm;

13、s6、磷扩散:采用pocl3扩散,对多晶硅进行晶化,并对本征多晶硅进行掺杂;

14、s7、psg:单面hf刻蚀,去除扩散后正面及边缘绕镀多晶硅表面psg;

15、s8、正面刻蚀:采用碱溶液刻蚀的方式去除正面及所述边缘绕镀多晶硅层,并采用氢氟酸清洗去除所述正面的bsg及所述背面的psg;

16、s9、正面氧化铝钝化:在硅片表面形成一层氧化铝致密层,通过气相化学沉积化,将tma(三甲基铝)分解,最终形成氧化铝;

17、s10、正面和背面减反射镀膜:在电池正面和背面均制备一层减反射层;

18、s11、印刷/烧结/光注入:正面印刷负电极ag/al浆,背面印刷电极ag浆;共烧结,形成良好的欧姆接触;光注入修复电池体内和表面缺陷,得多掺杂多晶硅层topcon电池。

19、优选的,所述步骤s1中扩散温度为800-1100℃,扩散时间为10-50分钟,扩散后p+掺杂层的方块电阻为100-180ω/□,结深为0.1-0.4μm,bsg层厚度在110-160nm。

20、优选的,所述步骤s6中对第一掺杂多晶硅层掺杂浓度为1e20cm-3-3e20cm-3;对第二多晶硅层掺杂浓度为5e19~2e20cm-3;对第三多晶硅层的磷掺杂浓度为5e20cm-3-1e21cm-3。

21、优选的,所述步骤s9中氧化铝致密层厚度在3-10nm。

22、优选的,所述步骤s10中减反射层的制备方式为通过sih4和nh3的反应,在硅片正面和背面沉积形成结构致密的si3n4膜。

23、本发明提供一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构及其制备方法,与现有技术相比优点在于:

24、本发明在背面设置三层不同厚度不同掺杂浓度的多晶硅层,其中第一多晶硅层厚度为20-50nm,掺杂浓度为1e20cm-3-3e20cm-3,保证势垒;第二多晶硅层的厚度为80-100nm,掺杂浓度为5e19cm-3-1e20cm-3,降低光学吸收;第三多晶硅层的厚度为20-50nm,掺杂浓度为5e20cm-3-1e21cm-3,降低接触电阻;整体既能保证金属接触区的掺杂多晶硅厚度和掺杂浓度,避免浆料烧结过程隧穿氧化层被破坏,降低复合电流和接触电阻,又能保证pn结两侧的电位差,降低非金属区的光寄生吸收,尤其是降低自由载流子吸收。

技术特征:

1.一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构,包括n型单晶硅片(1),依次设置在n型单晶硅片(1)正面的扩散层(2)、钝化层(3)、正面减反射层(4)和正面金属电极(5),依次设置在n型单晶硅片(1)背面的隧穿层(6)、掺杂多晶硅层、背面减反射层(10)和背面金属电极(11),其特征在于,所述掺杂多晶硅层包括第一掺杂多晶硅层(7);第二掺杂多晶硅层(8);第三掺杂多晶硅层(9),所述第一掺杂多晶硅层(7)位于隧穿层(6)下方,所述第二掺杂多晶硅层(8)位于第一掺杂多晶硅层(7)下方;所述第三掺杂多晶硅层(9)位于第二掺杂多晶硅层(8)下方。

2.根据权利要求1所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构,其特征在于:所述n型单晶硅片(1)为磷掺杂n型单晶硅片,电阻率0.1-10ωcm,厚度100-200um。

3.根据权利要求1所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构,其特征在于:所述隧穿层(6)包括sio2、sic、al2o3层,氧化层厚度在1.2-2.0nm。

4.根据权利要求1所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池结构,其特征在于:所述第一掺杂多晶硅层(7)厚度为20-50nm,第二掺杂多晶硅层(8)的厚度为80-100nm,第三掺杂多晶硅层(9)的厚度为20-50nm。

5.一种如权利要求1所示的多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,其特征在于:所述步骤s1中扩散温度为800-1100℃,扩散时间为10-50分钟,扩散后p+掺杂层的方块电阻为100-180ω/□,结深为0.1-0.4μm,bsg层厚度在110-160nm。

7.根据权利要求5所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,其特征在于:所述步骤s6中对第一掺杂多晶硅层掺杂浓度为1e20cm-3-3e20cm-3;对第二多晶硅层掺杂浓度为5e19~2e20cm-3;对第三多晶硅层的磷掺杂浓度为5e20cm-3-1e21cm-3。

8.根据权利要求5所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,其特征在于:所述步骤s9中氧化铝致密层厚度在3-10nm。

9.根据权利要求5所述的一种多掺杂多晶硅层topcon电池的制备方法,其特征在于:所述步骤s10中减反射层的制备方式为通过sih4和nh3的反应,在硅片正面和背面沉积形成结构致密的si3n4膜。

技术总结

本发明提供一种多掺杂多晶硅层TOPCon电池结构及其制备方法,涉及TOPCon电池加工技术领域。所述掺杂多晶硅层TOPCon电池结构包括N型单晶硅片,依次设置在N型单晶硅片正面的扩散层、钝化层、正面减反射层和正面金属电极,依次设置在N型单晶硅片背面的隧穿层、掺杂多晶硅层、背面减反射层和背面金属电极,所述掺杂多晶硅层包括三层结构的掺杂多晶硅层。本发明克服了现有技术的不足,保证金属接触区的掺杂多晶硅厚度和掺杂浓度,避免浆料烧结过程隧穿氧化层被破坏,降低复合电流和接触电阻,同时又能保证PN结两侧的电位差,降低非金属区的光寄生吸收,尤其是降低自由载流子吸收。

技术研发人员:郭小飞,高芳丽,戴欣欣,柳冉冉

受保护的技术使用者:滁州捷泰新能源科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!