电池芯、扣式电池及其制备方法和应用与流程

本发明涉及扣式电池领域,特别是涉及一种电池芯、扣式电池及其制备方法和应用。

背景技术:

1、扣式电池是指外形尺寸像一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄,因体形较小,故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用,例如,用于各类电子产品的后备电源,如电脑主板、电子表、电子词典、电子秤、遥控器、电动玩具、心脏起搏器、电子助听器、计数器等。

2、随着共享经济、移动经济的不断发展,人们对便携式移动电源的性能要求越来越高,各种便携式电子产品配套电源向高容量、大功率、高安全性、宽温域适宜性的方向发展。而传统的扣式电池的大电流放电性能提升有限,无法在低温环境下持续大电流放电。因此,亟需开发一种能够在宽温域下具有较好的大电流放电能力的扣式电池。

技术实现思路

1、基于此,本发明一些实施例提供一种电池芯及其制备方法,该电池芯能够应用在扣式电池中,提高其在宽温域下的大电流放电能力。

2、此外,本发明另一些实施例还提供一种包括上述电池芯的扣式电池及其制备方法和应用。

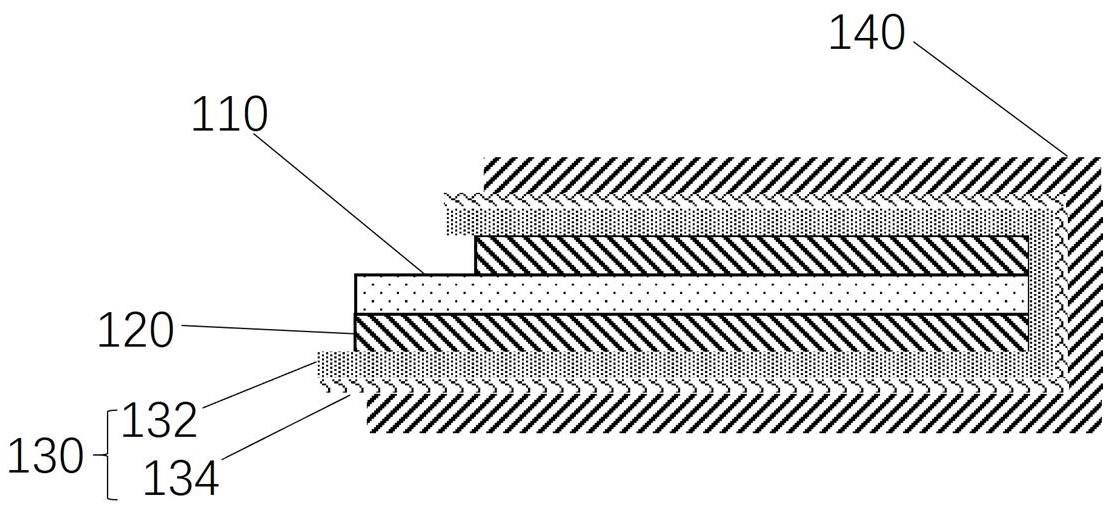

3、一种电池芯,所述电池芯包括辊压复合后的正极片、隔膜和负极片所形成的一体化结构,所述正极片包括正极集流体及设置在所述正极集流体相对的第一表面和第二表面的正极材料,设置在所述第一表面的正极材料与所述正极集流体的边缘平齐,设置在所述第二表面的正极材料相对于所述正极集流体内缩,所述隔膜设置在所述正极材料表面,所述负极片设置在所述隔膜远离所述正极材料的一侧表面,且所述隔膜和所述负极片在所述正极集流体的第二表面的正投影落入所述第二表面的内部。

4、在其中一些实施例中,所述正极材料包括氟化碳材料、导电剂和粘结剂。

5、在其中一些实施例中,所述正极材料满足如下条件中的至少一个:

6、(1)所述氟化碳材料包括氟化石墨、氟化石墨烯、氟化炭黑和氟化针状焦中的一种或几种的组合;

7、(2)所述导电剂包括导电炭黑、碳纳米管及石墨烯中的一种或几种的组合;

8、(3)所述导电剂的比表面积为300m2/g~1500m2/g;

9、(4)按质量百分比计,所述正极材料包括氟化碳材料85%~95%、导电剂2%~10%及粘结剂2%~5%。

10、在其中一些实施例中,在所述正极片中,所述正极材料的单面负载量为12mg/cm2~25mg/cm2。

11、在其中一些实施例中,所述正极片包括多个相连的正极子片,位于一端的一个正极子片的单侧设有正极材料,其余正极子片的双侧均设有正极材料。

12、在其中一些实施例中,所述负极片包括锂片,厚度为40μm~80μm。

13、在其中一些实施例中,所述隔膜包括隔膜基体和设置在所述隔膜基体一侧的陶瓷层,所述隔膜基体与所述正极材料接触,所述陶瓷层与所述负极片接触,所述隔膜基体的厚度为7μm~16μm,所述陶瓷层的厚度为2μm~4μm。

14、在其中一些实施例中,所述电池芯为卷绕状或叠片状,卷绕或叠片后的电池芯的一侧为裸露的正极集流体,另一侧为负极片。

15、一种电池芯的制备方法,包括如下步骤:

16、提供正极片,所述正极片包括正极集流体及设置在所述正极集流体相对的第一表面和第二表面的正极材料,设置在所述第一表面的正极材料与所述正极集流体的边缘平齐,设置在所述第二表面的正极材料相对于所述正极集流体内缩;

17、在所述正极材料表面附上隔膜和负极片,经辊压复合得到电池芯,所述隔膜设置在所述正极材料表面,所述负极片设置在所述隔膜远离所述正极材料的一侧表面,且所述隔膜和所述负极片在所述正极集流体的第二表面的正投影落入所述第二表面的内部。

18、在其中一些实施例中,所述制备方法满足如下条件中的一个或两个:

19、(1)所述正极片的制备步骤包括:在所述正极集流体相对的第一表面和第二表面设置所述正极材料,经辊压复合,制备所述正极片;

20、(2)所述隔膜包括隔膜基体和设置在所述隔膜基体一侧的陶瓷层,在所述正极材料表面附上隔膜和负极片,经辊压复合得到电池芯的步骤包括:

21、将所述隔膜以所述隔膜基体一侧附着在所述正极材料表面,且所述隔膜相对所述正极材料外延,辊压得到复合结构;

22、将所述负极片附着在所述复合结构设有所述陶瓷层的一侧,所述负极片在所述正极材料表面的正投影不超出所述正极材料,经辊压得到所述电池芯。

23、在其中一些实施例中,还包括:对电池芯进行卷绕或折叠,使卷绕或折叠后的电池芯的一侧为裸露的正极集流体,另一侧为负极片。

24、一种扣式电池,包括:正极盖、电池芯、电解液和负极盖,所述正极盖和所述负极盖之间形成密封腔体,所述电池芯和所述电解液设置在所述密封腔体内;

25、所述电池芯包括上述的电池芯或通过上述的制备方法制备的电池芯;

26、所述正极盖与所述电池芯中的正极集流体接触,所述负极盖与所述电池芯中的负极片接触。

27、在其中一些实施例中,所述电池芯的包络外径≤所述负极盖的内径。

28、在其中一些实施例中,所述电池芯的厚度与所述密封腔体的高度的差的绝对值≤0.15mm。

29、在其中一些实施例中,所述扣式电池能够在-55℃~70℃放电,在-55℃~-30℃下最大持续放电倍率不小于1c,持续时间大于40分钟。

30、一种扣式电池的制备方法,包括如下步骤:

31、将电池芯的负极片接触负极盖,加入电解液,盖上正极盖,密封,制备扣式电池,其中,所述电池芯包括上述的电池芯或通过上述的制备方法制备的电池芯。

32、如上述的扣式电池在制备电子产品中的应用。

33、一种电子产品,包括上述的扣式电池。

34、上述电池芯包括辊压复合后的正极片、隔膜和负极片所形成的一体化结构,经辊压复合使正极材料与正极集流体紧密结合,降低接触电阻,正极材料与隔膜紧密结合,降低欧姆电阻,同时减少电池芯在折叠或卷绕过程中的隔膜移位,防止短路,隔膜与负极片之间紧密结合,能够提高负极表面的反应面积,进而提高电池大电流放电能力。采用非对称附着正极材料的正极片,提高了正极与负极的容量比,有利于提高正极放电电流,同时,上述设置使得电池芯经卷绕或折叠后,电池芯的一侧为裸露的正极集流体,另一侧为负极片,在组装成扣式电池的过程中,电池芯中的正极集流体与正极盖正对接触,负极片与负极盖正对接触,在有效降低接触电阻的基础上省略了正极极耳、负极极耳结构,提高了空间利用率,降低了电池重量。因此,上述电池芯从降低界面电阻和提高空间利用率两方面出发,使其应用在扣式电池中,能够提高其在宽温域下的大电流放电能力。

技术特征:

1.一种电池芯,其特征在于,所述电池芯包括辊压复合后的正极片、隔膜和负极片所形成的一体化结构,所述正极片包括正极集流体及设置在所述正极集流体相对的第一表面和第二表面的正极材料,设置在所述第一表面的正极材料与所述正极集流体的边缘平齐,设置在所述第二表面的正极材料相对于所述正极集流体内缩,所述隔膜设置在所述正极材料表面,所述负极片设置在所述隔膜远离所述正极材料的一侧表面,且所述隔膜和所述负极片在所述正极集流体的第二表面的正投影落入所述第二表面的内部。

2.根据权利要求1所述的电池芯,其特征在于,所述正极材料包括氟化碳材料、导电剂和粘结剂。

3.根据权利要求2所述的电池芯,其特征在于,所述正极材料满足如下条件中的至少一个:

4.根据权利要求1所述的电池芯,其特征在于,在所述正极片中,所述正极材料的单面负载量为12mg/cm2~25mg/cm2。

5.根据权利要求1所述的电池芯,其特征在于,所述正极片包括多个相连的正极子片,位于一端的一个正极子片的单侧设有正极材料,其余正极子片的双侧均设有正极材料。

6.根据权利要求1所述的电池芯,其特征在于,所述负极片包括锂片,厚度为40μm~80μm。

7.根据权利要求1所述的电池芯,其特征在于,所述隔膜包括隔膜基体和设置在所述隔膜基体一侧的陶瓷层,所述隔膜基体与所述正极材料接触,所述陶瓷层与所述负极片接触,所述隔膜基体的厚度为7μm~16μm,所述陶瓷层的厚度为2μm~4μm。

8.根据权利要求1~7任一项所述的电池芯,其特征在于,所述电池芯为卷绕状或叠片状,卷绕或叠片后的电池芯的一侧为裸露的正极集流体,另一侧为负极片。

9.一种电池芯的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

10.根据权利要求9所述的电池芯的制备方法,其特征在于,所述制备方法满足如下条件中的一个或两个:

11.根据权利要求9或10所述的电池芯的制备方法,其特征在于,还包括:对电池芯进行卷绕或折叠,使卷绕或折叠后的电池芯的一侧为裸露的正极集流体,另一侧为负极片。

12.一种扣式电池,其特征在于,包括:正极盖、电池芯、电解液和负极盖,所述正极盖和所述负极盖之间形成密封腔体,所述电池芯和所述电解液设置在所述密封腔体内;

13.根据权利要求12所述的扣式电池,其特征在于,所述扣式电池满足如下条件中的至少一个:

14.一种扣式电池的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

15.如权利要求12~13任一项所述的扣式电池在制备电子产品中的应用。

16.一种电子产品,其特征在于,包括权利要求12~13任一项所述的扣式电池。

技术总结

本发明涉及一种电池芯、扣式电池及其制备方法和应用。上述电池芯包括辊压复合后的正极片、隔膜和负极片所形成的一体化结构,正极片包括正极集流体及设置在正极集流体相对的第一表面和第二表面的正极材料,设置在第一表面的正极材料与正极集流体的边缘平齐,设置在第二表面的正极材料相对于正极集流体内缩,隔膜设置在正极材料表面,负极片设置在隔膜远离正极材料的一侧表面,且隔膜和负极片在正极集流体的第二表面的正投影落入第二表面的内部。上述电池芯能够应用在扣式电池中,提高其在宽温域下的大倍率放电性能。

技术研发人员:彭思侃,燕昌童,燕绍九

受保护的技术使用者:北京石墨烯技术研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!