可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体

本发明涉及锂离子电池,尤其是涉及一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体。

背景技术:

1、锂离子电池因具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、对环境友好等优点,被广泛应用于人类生产、生活的各个领域。但是,目前锂离子电池性能已接近其理论极限,性能难有较大提升,已逐渐不能满足人类对高储能密度的需求。一个潜在的解决方案是用锂金属负极代替目前使用的商用石墨负极,利用其高理论容量(3860ma h/g)与低工作电压(−3.04v比标准氢电极)来满足人类实际需要。然而,尽管锂负极具有绝佳的应用潜力,但依然存在一些严重的问题阻碍了实际应用:首先,锂金属在低电位下与电解质的本征反应性导致其快速消耗,并促进不可逆固体−电解质间相(sei)的形成。其次,由于重复的锂沉积和剥离引起的大的电极体积变化,sei的机械不稳定性会在li-sei表面产生枝晶状的锂,过厚的sei层,或断开的“死锂”, 所有这些最终都会产生安全隐患和低库仑效率。同时,金属锂直接作为负极,也存在较大的工艺难题。金属锂属于活泼金属,在湿、氧环境下,极易发生化学反应,严重影响其作为负极的性能。

2、目前科研工作者正在研究开发无负极锂金属电池,即锂离子电池的负极无活性物质,只有集流体,锂源完全来自正极材料。这一方案不仅避免了金属锂的工艺难题,同时也可大大提高锂离子电池的比容量。目前可行的方案是把具有合适电化学电位的导电材料制备成具有三维多孔结构的集流体,为金属锂在负极的沉积提供一个载体。但是该方案亦存在一个科学与工程难题,即电池充电时,负极集流体上的电子极易在电场的作用下聚集在集流体的外表面(即集流体的顶端,并非内表面),从而导致金属锂在集流体的外表面沉积,极易导致枝晶生长、体积膨胀、死锂产生、电解液消耗等一系列不利反应,导致电池性能的恶化。

3、现有技术cn201911101589.3一种锂金属二次电池负极集流体及其制备方法,存在的缺陷:

4、1、不是垂直多孔通道,不利于锂离子的快速扩散;

5、2、利用亲理性zno诱导锂离子沉积,并且zno含量从底层至顶层逐渐减少,不能解决绝集流体顶端尖端效应导致的锂原子快速沉积,容易在集流体顶端形成锂枝晶的快速生长。

6、现有技术cn202210808989.3一种无负极锂金属电池、其负极集流体及制备方法存在的缺点:

7、只是在表面形成一层亲锂性物质,没有形成三维多孔结构,不能解决负极锂沉积/解沉积过程中的体积变化问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于,解决现有技术利用亲理性材料修饰诱导锂离子沉积,不能解决绝三维集流体顶端尖端效应导致的锂原子在集流体顶端快速沉积,容易在集流体顶端形成锂枝晶的问题。

2、本发明的目的通过以下技术方案实现:

3、本发明提供了一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,包括:负极集流体载体,在负极集流体载体表面原位生长的蜂窝状石墨烯层,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层。

4、上述技术方案中,负极集流体载体为具有高电子电导率的金属铜或镍。

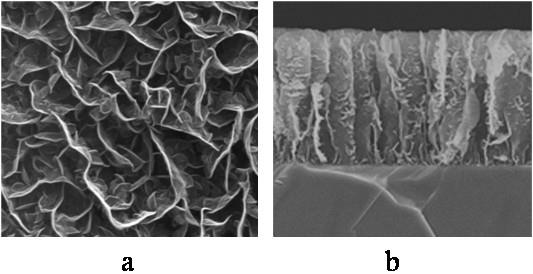

5、上述技术方案中,原位生长于负极集流体载体表面的蜂窝状石墨烯层是由垂直生长于负极集流体载体表面,且横向互连的单晶石墨烯片构成,石墨烯层与负极集流体载体形成欧姆接触。

6、上述技术方案中,蜂窝状石墨烯层是一种具有垂直通道的多孔三维结构。

7、上述技术方案中,蜂窝状石墨烯层的整体厚度为5um-50um。

8、上述技术方案中,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层是由al2o3、bn、聚乙烯、有机硅树脂、酚醛树脂中的至少一种组成。

9、上述技术方案中,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层是一种连续覆盖于单晶石墨烯片顶端的倒“u”形薄膜,倒“u”形薄膜沿着单晶石墨烯片的顶端向下延伸。

10、上述技术方案中,倒“u”形薄膜厚度为10nm-50nm。

11、上述技术方案中,倒“u”形薄膜沿着单晶石墨烯片的顶端向下延伸500nm-1um。

12、上述技术方案中,电绝缘层在石墨烯顶部形成高电阻区域,阻止电子的传输。

13、本发明因为采用上述技术方案,因此具备以下有益效果:

14、一、本发明提供了的无负极金属锂电池负极集流体由负极集流体载体、原位生长于负极集流体载体表面的蜂窝状石墨烯层和覆盖于构成蜂窝状石墨烯层单晶石墨烯片顶端的电绝缘层构成。负极集流体载体的作用是形成导电通道,电池充电时由正极传输至负极的电子可快速分散至整个负极集流体。蜂窝状石墨烯层是由垂直生长于负极集流体载体表面,且横向互连的单晶石墨烯片构成。其作用有二:

15、(1)、蜂窝状石墨烯层构成三维导电网络,具有大比表面和高孔隙率特点,不仅降低了充放电时的表面局域电流密度,减缓锂枝晶的生长。同时,为金属锂的沉积提供了空间支撑,抑制了充放电过程中负极的体积变化。

16、(2)、 垂直生长的单晶石墨烯片构成了从顶端至底端的垂直通道,有利于电解液的充分浸润和锂离子的快速传导。覆盖于构成蜂窝状石墨烯层单晶石墨烯片顶端的电绝缘层隔离了锂离子和电子的接触位点,使锂离子不能在石墨烯层顶端(即石墨烯层外表面)得到电子发生沉积,诱导锂离子继续迁移至石墨烯层孔内部沉积,避免了由于石墨烯层顶端的尖端效应导致的锂枝晶生长和死锂的形成。

17、二、石墨烯层原位生长于负极集流体载体表面,形成良好的欧姆接触,有利于电子的快速传导。

技术特征:

1.一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,包括:负极集流体载体,在负极集流体载体表面原位生长的蜂窝状石墨烯层,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层。

2.根据权利要求1所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,负极集流体载体为具有高电子电导率的金属铜或镍。

3.根据权利要求1所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,原位生长于负极集流体载体表面的蜂窝状石墨烯层是由垂直生长于负极集流体载体表面,且横向互连的单晶石墨烯片构成,石墨烯层与负极集流体载体形成欧姆接触。

4.根据权利要求3所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,蜂窝状石墨烯层是一种具有垂直通道的多孔三维结构。

5.根据权利要求3所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,蜂窝状石墨烯层的整体厚度为5um-50um。

6.根据权利要求1所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层是由al2o3、bn、聚乙烯、有机硅树脂、酚醛树脂中的至少一种组成。

7.根据权利要求6所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,覆盖于构成蜂窝状石墨烯层的单晶石墨烯片顶端的电绝缘层是一种连续覆盖于单晶石墨烯片顶端的倒“u”形薄膜,倒“u”形薄膜沿着单晶石墨烯片的顶端向下延伸。

8.根据权利要求7所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,倒“u”形薄膜厚度为10nm-50nm。

9.根据权利要求7所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,倒“u”形薄膜沿着单晶石墨烯片的顶端向下延伸500nm-1um。

10.根据权利要求6所述的一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体,其特征在于,电绝缘层在石墨烯顶部形成高电阻区域,阻止电子的传输。

技术总结

本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种可诱导锂离子分区沉积的无负极金属锂电池负极集流体。主旨在于解决现有技术利用亲理性材料修饰诱导锂离子沉积,不能解决绝三维集流体顶端尖端效应导致的锂原子在集流体顶端快速沉积,容易在集流体顶端形成锂枝晶的问题。主要技术方案包括高导电性负极集流体载体,原位生长于负极集流体载体表面的导电性蜂窝状石墨烯层和覆盖于构成蜂窝状石墨烯层单的石墨烯片顶端的电绝缘层。蜂窝状石墨烯层构成三维导电网络,具有大比表面和高孔隙率特点,不仅降低了充放电时的表面局域电流密度,减缓锂枝晶的生长。能极大地提升无负极金属锂电池的循环稳定性。

技术研发人员:赵强,郑翔

受保护的技术使用者:电子科技大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!