一种新型焦炉机车用绝缘子的制作方法

本申请涉及焦炉机车,具体涉及一种新型焦炉机车用绝缘子。

背景技术:

1、焦炉机车(简称焦炉四大车),是炼焦生产最主要的设备,而焦炉机车全部是由钢基铜面滑轴线供给电源,其供电主要为“3+1”模式,其中三相供焦炉机车380v用电需要,“+1”为推焦或加煤除尘等联锁信号,保障焦炉系统运行。

2、焦炉四大车滑触线共10000多米,每间隔2.5米左右,使用绝缘子支撑固定于特定位置的钢基座上,现有的绝缘子,采用单头铁质支柱头加一个瓷裙组成,但是现有的绝缘子抗拉强度差,在使用的过程中,经常出现绝缘子瓷头与瓷裙断裂的情况,且抵抗雨水能力差,暴雨时发生接地情况。

技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种新型焦炉机车用绝缘子,用于解决现有技术中现有的绝缘子抗拉强度差,在使用的过程中,经常出现绝缘子瓷头与瓷裙断裂的问题。

2、为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种新型焦炉机车用绝缘子,包括:

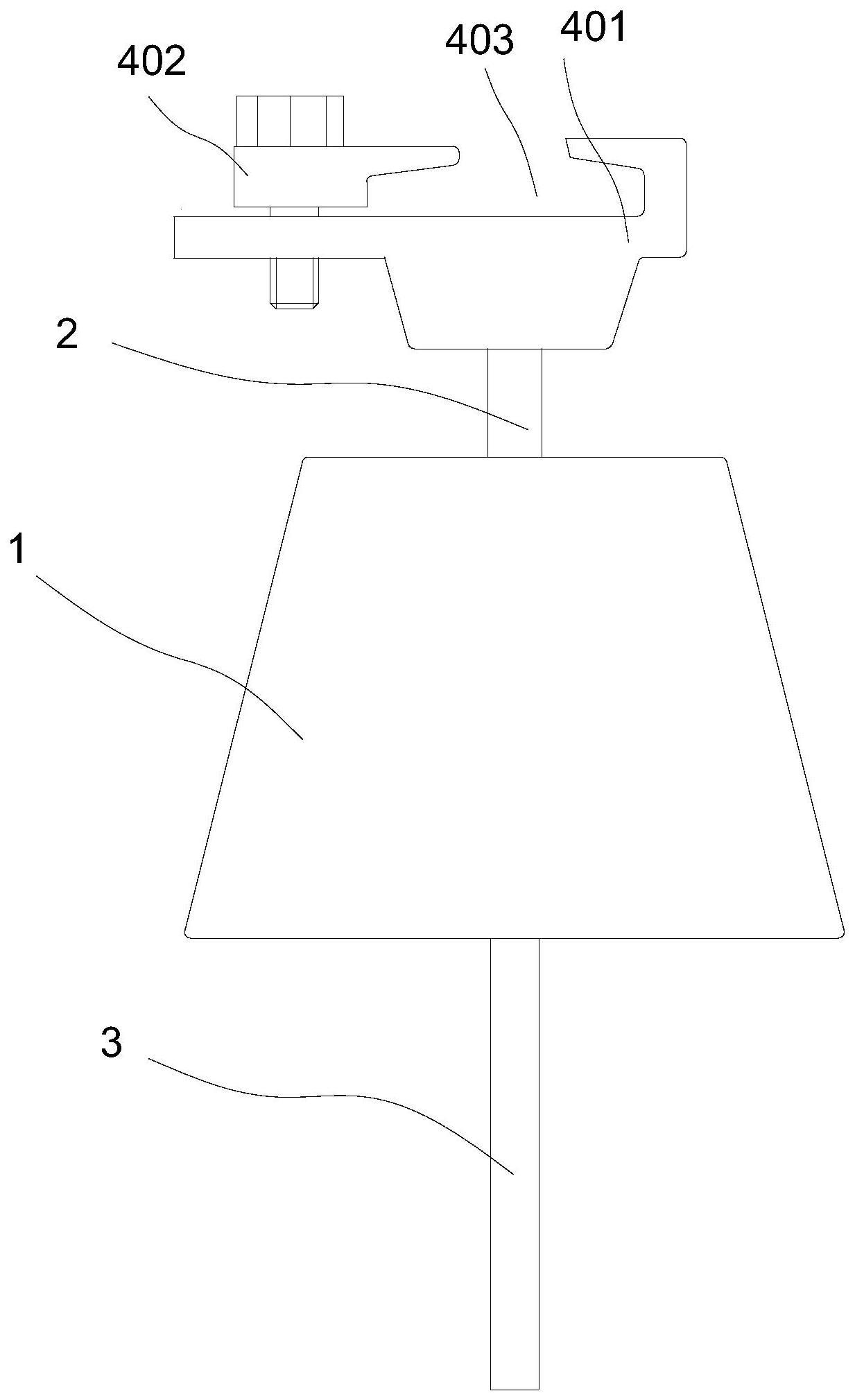

3、绝缘主体,所述绝缘主体为圆台形结构;

4、上连接组件,所述上连接组件包括上连接部和上抗拉部,所述上抗拉部嵌入所述绝缘主体内部,所述上连接部第一端与所述上抗拉部连接,所述上连接部第二端穿出所述绝缘主体设置在所述绝缘主体外部;

5、扣合组件,与所述上连接部第二端固定连接;

6、下连接组件,所述下连接组件包括下连接部和下抗拉部,所述下抗拉部嵌入所述绝缘主体内部,且所述下抗拉部位于所述上抗拉部下方,所述下连接部第一端与所述下抗拉部连接,所述下连接部第二端穿出所述绝缘主体设置在所述绝缘主体外部用于安装固定所述绝缘主体。

7、可选地,所述绝缘主体底部设置有至少一个环形防水槽。

8、可选地,所述上抗拉部包括第一抗拉层和第二抗拉层,所述第一抗拉层位于所述第二抗拉层上方,且所述第一抗拉层的面积小于第二抗拉层的面积,所述第一抗拉层和第二抗拉层均套设在所述上连接部上。

9、可选地,所述下抗拉部包括第三抗拉层、第四抗拉层和第五抗拉层,所述第三抗拉层位于所述上抗拉部下方,所述第三抗拉层、第四抗拉层和第五抗拉层从上到下依次设置,且所述第三抗拉层、第四抗拉层和第五抗拉层的面积依次增大,所述第三抗拉层、第四抗拉层和第五抗拉层均套设在所述下连接部上。

10、可选地,所述扣合组件包括底板和限位板,所述底板与所述上连接组件的顶部连接,所述底板第一端翻折180度形成翻折部,所述底板第二端上设置有所述限位板,所述翻折部与所述限位板形成安装槽用于安装滑触线。

11、可选地,所述底板第二端上沿着底板长度方向设置有腰型调节孔,所述限位板设置在所述腰型调节孔上方,所述腰型调节孔内设置固定螺栓,所述固定螺栓将所述限位板与所述底板连接。

12、可选地,所述底板第二端上表面设置有第一防滑纹,所述限位板底部设置有第二防滑纹,所述第一防滑纹和第二防滑纹配合。

13、可选地,所述绝缘主体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料制成。

14、可选地,所述上连接组件和所述下连接组件均采用不锈钢材料制成。

15、如上所述,本发明中的技术方案带来的有益效果至少包括:设置上抗拉部和下抗拉部,且将上抗拉部和下抗拉部均设置在绝缘主体的内部,有效的增加了附着性,从而增加了外部的抗拉强度,有效的避免了绝缘子的损坏,而且将绝缘主体设计为圆台状,上小下大的形状,可有效的避免雨水直流与底部的下连接部造成接地情况,提升了抗雨水能力,增加了使用寿命。

技术特征:

1.一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

3.根据权利要求1所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

4.根据权利要求3所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

5.根据权利要求1所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

6.根据权利要求5所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

7.根据权利要求5或6所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

8.根据权利要求1所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

9.根据权利要求1所述一种新型焦炉机车用绝缘子,其特征在于:

技术总结

本发明提供一种新型焦炉机车用绝缘子,包括:圆台形结构绝缘主体;上连接组件包括上连接部和上抗拉部,上抗拉部嵌入绝缘主体内部,上连接部第一端与上抗拉部连接,上连接部第二端穿出绝缘主体设置在绝缘主体外部;扣合组件,与上连接部第二端固定连接;下连接组件包括下连接部和下抗拉部,下抗拉部嵌入绝缘主体内部,且下抗拉部位于上抗拉部下方,下连接部第一端与下抗拉部连接,下连接部第二端穿出绝缘主体设置在绝缘主体外部,本发明中的技术方案带来的有益效果至少包括:设置上抗拉部和下抗拉部,且将上抗拉部和下抗拉部均设置在绝缘主体的内部,有效的增加了附着性,从而增加了外部的抗拉强度,有效的避免了绝缘子的损坏。

技术研发人员:杨国,陈嘉,祁豫宁,杨强,王甲,徐丹,熊辉,罗静,刘源鑫,刘浪,方翔,刘杰,唐瑞晏,郝海云,李凤,胡爽,廖红梅,刘国庆,金康,刘远恒,邵雍,舒婕,余洲,白旭,郑飞阳

受保护的技术使用者:重庆钢铁股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!