冷却组件和电池模组的制作方法

本技术涉及电池散热,特别是涉及冷却组件和电池模组。

背景技术:

1、电池模组中的电池单体在工作时会产生大量热量,若热量不能及时传导出去将影响电池单体使用寿命,所以一般在电池模组中会设置冷却系统,冷却系统中的冷却液在流道中流通时吸收电池单体产生的热量。然而随着电池领域的不断发展,电池单体高工况运行的场景越来越普遍,电池单体高工况运行时所产生的热量更多,对冷却散热要求更高。

技术实现思路

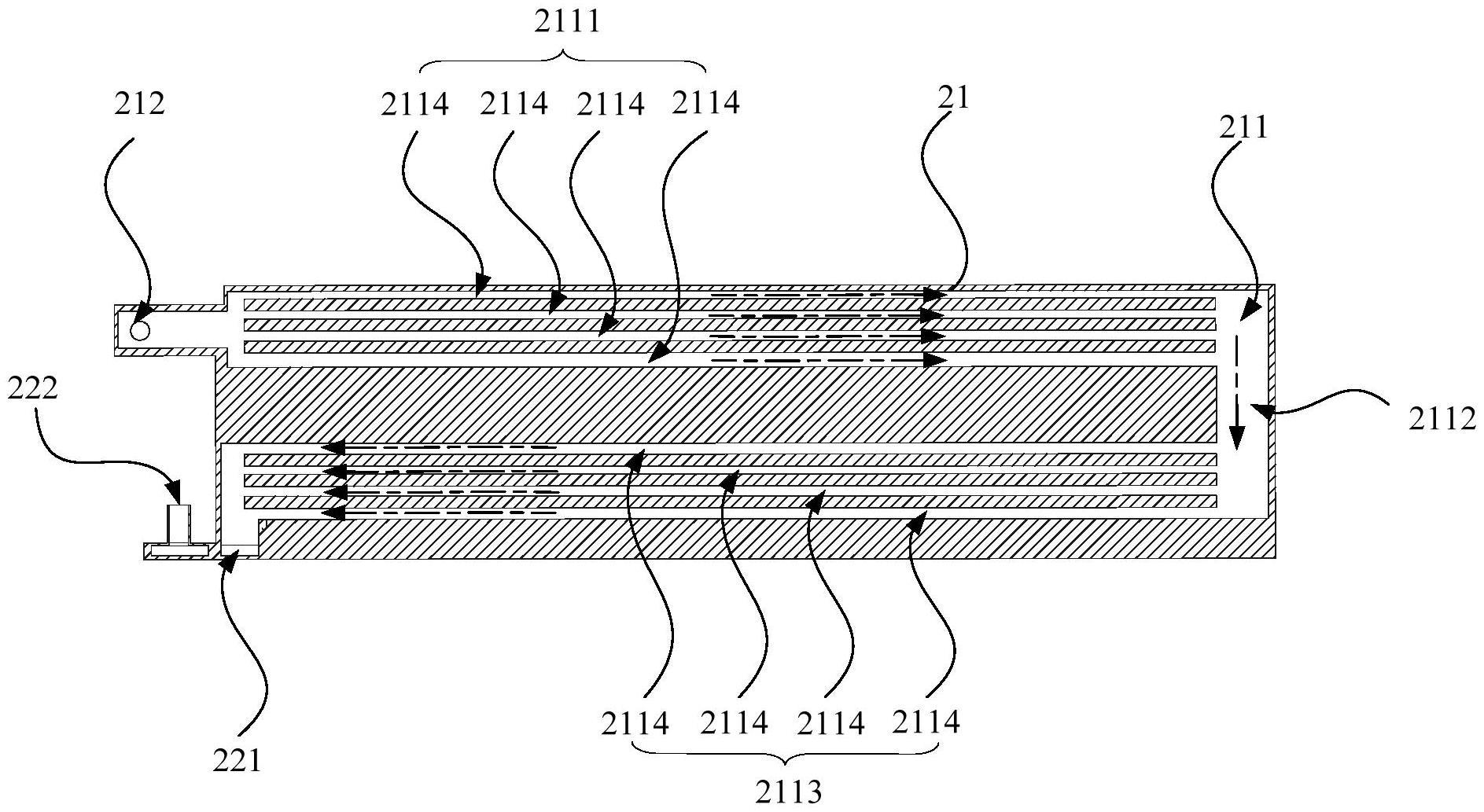

1、本实用新型针对高工况下电池单体对散热要求较高的问题,提出了一种冷却组件和电池模组,第一液冷流道设计为弯折结构,上游分支段和下游分支段中均包括多个并联的分支流道,从而夹在两电池单体之间的第一液冷流道拥有较大吸热面与电池单体接触,进一步提升散热效果。

2、一种冷却组件,包括:

3、第一液冷板,内设第一液冷流道,所述第一液冷流道的中心线分布在第一基准面上;

4、第二液冷板,内设第二液冷流道,所述第二液冷流道的中心线分布在第二基准面上,所述第一基准面和所述第二基准面相交形成交界线,所述第二液冷流道的一部分位于所述第一基准面的一侧,所述第二液冷流道的另一部分位于所述第一基准面的另一侧,所述第二液冷板以所述第一基准面划分的两侧均用于放置电池单体;

5、所述第一液冷流道包括依次串联的上游分支段、汇总段和下游分支段,所述上游分支段和所述下游分支段均包括多个并联的分支流道,所述下游分支段所包含的各个分支流道均连通在所述汇总段与所述第二液冷流道之间,每一所述分支流道的流通方向均与所述汇总段的流通方向相交,所述汇总段的流通方向与所述交界线相交。

6、上述方案提供了一种冷却组件,放置在第一基准面两侧的电池单体所产生的热量不仅可以被第一液冷流道中的冷却液吸收,还可以被第二液冷流道中的冷却液吸收,提升电池单体散热效果。而且第一液冷流道设计为弯折结构,上游分支段和下游分支段中均包括多个并联的分支流道,每一分支流道均沿与汇总段相交的方向布置,从而夹在两电池单体之间的第一液冷流道具有较大吸热面与电池单体接触,进一步提升散热效果。

7、在其中一个实施例中,所述汇总段的横截面面积不小于所述上游分支段所包含的各个分支流道的横截面面积之和,所述汇总段的横截面面积不小于所述下游分支段所包含的各个分支流道的横截面面积之和。所以各个分支流道中流通的冷却液在汇总段聚集时压降较小,整个第一液冷流道中冷却液都能能够保持较高流速流通,散热效果更佳。即使电池单体在高工况下运行其所产生的热量也能够快速被所述冷却组件吸收后扩散出去,散热效果满足电池单体散热要求。

8、在其中一个实施例中,所述上游分支段上设有进液口,所述进液口与所述上游分支段所包含的各个所述分支流道均连通;

9、所述第二液冷流道上设有出液口。冷却液从进液口先进入第一液冷流道在第一液冷流道中流通时吸收热量,然后再流向第二液冷流道在第二液冷流道中进一步吸收热量,一般第一液冷流道所处位置电池单体热量较高,冷却液首先在此吸收热量,热量吸收效率较高。

10、在其中一个实施例中,所述第二液冷流道上位于所述第一基准面一侧的部分为第一侧流道,所述第二液冷流道上位于所述第一基准面另一侧的部分为第二侧流道,所述第一侧流道和所述第二侧流道并联,所述第一侧流道的一端与所述下游分支段所包含的各个分支流道均连通,所述第一侧流道的另一端与所述出液口连通,所述第二侧流道的一端与所述下游分支段所包含的各个分支流道均连通,所述第二侧流道的另一端与所述出液口连通。进入第二液冷流道中的冷却液被分成两路后分别在第一侧流道和第二侧流道中流通,对第一基准面两侧的电池单体进行散热。

11、在其中一个实施例中,所述第一侧流道和所述第二侧流道均沿s型路线来回弯折布置,且所述s型路线具有平行于所述交界线的多段直路线和连接相邻两段直路线的弯折路线,所述第一侧流道上与所述下游分支段连通的一端和与所述出液口连通的一端两者位于所述第二液冷板的同一端。迂回的布置路径延长了流道的长度,增加了冷却液吸收电池单体中热量的时长,进一步提升了散热效果。

12、在其中一个实施例中,所述汇总段的流通方向与所述交界线垂直,每一所述分支流道的流通方向均与所述交界线平行,多个所述分支流道在垂直于所述交界线且位于所述第一基准面的方向上依次间隔布置。充分扩大分支流道所覆盖的范围,使得位于第一基准面两侧的电池单体所产生的热量均能够快速被吸收。汇总段中冷却液能够快速流通,同时第一液冷流道结构更加简洁。

13、在其中一个实施例中,所述第一基准面与所述第二基准面垂直。便于外形方正的电池单体放置在第一基准面两侧。

14、在其中一个实施例中,所述第一液冷板的几何中心位于所述第一基准面上,且所述第一液冷板上面积最大的主侧面与所述第一基准面平行,所述第一液冷流道形成于所述第一液冷板中;

15、所述第二液冷板的几何中心位于所述第二基准面上,且所述第二液冷板上面积最大的主侧面与所述第二基准面平行,所述第二液冷流道形成于所述第二液冷板上。将第一冷流道和第二液冷流道分别成型在一板件中,如此整个冷却组件外形更加简洁,而且两个液冷板之间更容易保持形态稳定,对电池单体的支撑可靠性也更佳。

16、一种电池模组,包括多个电池单体和上述的冷却组件,所述第一液冷板夹在两电池单体之间,且所述电池单体与所述第二液冷板面接触。

17、上述方案提供了一种电池模组,第一液冷板夹在两电池单体之间,冷却液在依次流过第一液冷流道和第二液冷流道时能够带走电池单体所产生的热量,确保电池单体具有较好的散热效果。

18、在其中一个实施例中,每一所述电池单体均设有极耳,所述极耳位于所述电池单体上远离所述第二液冷板的端面。一般电池单体上设置极耳的部位热量较集中,极耳位于远离第二液冷板的端面,一方面第二液冷板不会阻碍极耳设置,另一方面极耳附近的热量能够快速被第一液冷流道中冷却液吸收。

技术特征:

1.一种冷却组件,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的冷却组件,其特征在于,所述汇总段的横截面面积不小于所述上游分支段所包含的各个分支流道的横截面面积之和,所述汇总段的横截面面积不小于所述下游分支段所包含的各个分支流道的横截面面积之和。

3.根据权利要求1所述的冷却组件,其特征在于,所述上游分支段上设有进液口,所述进液口与所述上游分支段所包含的各个所述分支流道均连通;

4.根据权利要求3所述的冷却组件,其特征在于,所述第二液冷流道上位于所述第一基准面一侧的部分为第一侧流道,所述第二液冷流道上位于所述第一基准面另一侧的部分为第二侧流道,所述第一侧流道和所述第二侧流道并联,所述第一侧流道的一端与所述下游分支段所包含的各个分支流道均连通,所述第一侧流道的另一端与所述出液口连通,所述第二侧流道的一端与所述下游分支段所包含的各个分支流道均连通,所述第二侧流道的另一端与所述出液口连通。

5.根据权利要求4所述的冷却组件,其特征在于,所述第一侧流道和所述第二侧流道均沿s型路线来回弯折布置,且所述s型路线具有平行于所述交界线的多段直路线和连接相邻两段直路线的弯折路线,所述第一侧流道上与所述下游分支段连通的一端和与所述出液口连通的一端两者位于所述第二液冷板的同一端。

6.根据权利要求1至5任一项所述的冷却组件,其特征在于,所述汇总段的流通方向与所述交界线垂直,每一所述分支流道的流通方向均与所述交界线平行,多个所述分支流道在垂直于所述交界线且位于所述第一基准面的方向上依次间隔布置。

7.根据权利要求1至5任一项所述的冷却组件,其特征在于,所述第一基准面与所述第二基准面垂直。

8.根据权利要求1至5任一项所述的冷却组件,其特征在于,所述第一液冷板的几何中心位于所述第一基准面上,且所述第一液冷板上面积最大的主侧面与所述第一基准面平行,所述第一液冷流道形成于所述第一液冷板中;

9.一种电池模组,其特征在于,包括多个电池单体和权利要求1至8任一项所述的冷却组件,所述第一液冷板夹在两电池单体之间,且所述电池单体与所述第二液冷板面接触。

10.根据权利要求9所述的电池模组,其特征在于,每一所述电池单体均设有极耳,所述极耳位于所述电池单体上远离所述第二液冷板的端面。

技术总结

本技术涉及一种冷却组件和电池模组,包括第一液冷板和第二液冷板。第一液冷板中设有第一液冷流道,第二液冷板中设有第二液冷流道。第一液冷流道和第二液冷流道分别分布在相互垂直的两基准面上,所述第一液冷流道包括依次串联的上游分支段、汇总段和下游分支段,所述上游分支段和所述下游分支段均包括多个并联的分支流道。每一所述分支流道的流通方向均与汇总段的流通方向相交,所述汇总段的流通方向与所述交界线相交。夹在两电池单体之间的第一液冷流道拥有较大吸热面与电池单体接触,进一步提升散热效果。

技术研发人员:王德帅

受保护的技术使用者:厦门海辰储能科技股份有限公司

技术研发日:20230222

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!