一种铅酸蓄电池端子连接结构及铅酸蓄电池的制作方法

本技术属于铅酸蓄电池,具体涉及一种铅酸蓄电池端子连接结构及铅酸蓄电池。

背景技术:

1、在铅酸蓄电池生产过程中,组装是非常重要的生产工序,目前组装过程中使用的直极柱结构通常都为锥形结构(如图1),其中,铅酸蓄电池的槽体上有大盖2’、小盖3’,大盖2’上有铝合金端子4’,铝合金端子4’与铅极柱5’用摩擦焊方式熔接形成摩擦焊焊层6’。

2、电动车作为绿色出行工具被越来越多人选择,为满足市场需求,电动车车身小巧,轻量化设计可有效改善用户体验,提升产品的市场竞争力。蓄电池作用是为电动车提供动来源的电源,是电动车的重要部件。面对小型化车身,蓄电池的容置空间随之减少,蓄电池大盖的尺寸相应变小,采用传统直极柱结构,大盖的端子位置中心线a应该在b线位置,即端子整体应该向右偏移,由于蓄电池的大盖的空间不足(如图4虚线圈c处),塑胶包裹端子的尺寸无法满足。若满足塑胶包裹端子的尺寸,采用传统直极柱结构,直极柱1’’下方直接位于板耳的上方(如图3),直极柱1’’与板耳无法焊接,电池无法设计。

技术实现思路

1、本实用新型的发明目的在于克服现有电池结构空间不足,直极柱与底座中间有过渡结构,通过优化直极柱的结构,在不扩大电池大盖外形的情况下,达到与极群板耳和大盖正负极端子有效连接。

2、本实用新型的另一目的是提供一种蓄电池。

3、本实用新型的技术方案在于:一种铅酸蓄电池端子连接结构,用于与大盖的正、负端子焊接的直极柱,过渡结构,用于与极群极板的板耳上部连接的底座;过渡结构位于直极柱与底座中间,过渡结构与直极柱错位设置,直极柱经过渡结构与底座连接。

4、所述直极柱为上部圆锥形结构,过渡结构为下部圆锥形结构,上部圆锥形结构、下部圆锥形结构中心线不位于同一直线,上部圆锥形结构、下部圆锥形结构、底座为一体成型结构。

5、所述直极柱侧壁、过渡结构侧壁均为圆锥形结构,直极柱的中心线与过渡结构的中心线不位于同一直线。

6、所述直极柱的中心线与大盖正负极端子的中心线位于同一直线。

7、所述直极柱与大盖的正、负极端子通过焊接连接在一起。

8、所述底座为扇环形,底座与极群的汇流排通过焊接连接在一起。

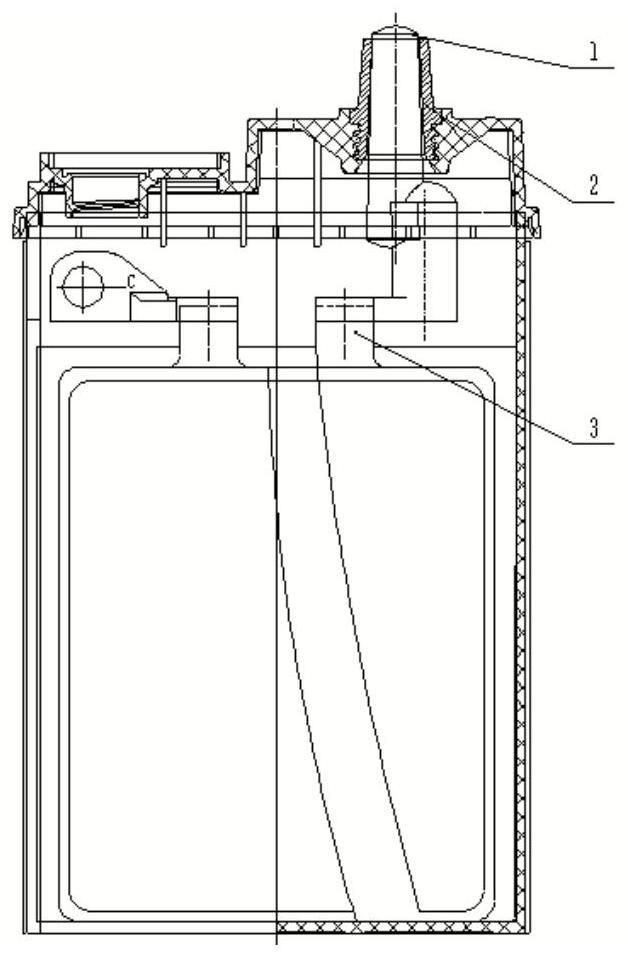

9、一种铅酸蓄电池,包括极群、汇流排、大盖、如上述的铅酸蓄电池端子连接结构,焊接于极群的汇流排与铅酸蓄电池端子连接结构的底座连接,大盖的正、负端子焊接于铅酸蓄电池端子连接结构的直极柱。

10、本实用新型的有益效果在于:本发明通过在直极柱中间增加过渡结构,能够很实现大盖的正负极端子与极群板耳相连,克服了电池因为空间不足,在不修改大盖尺寸情况下达到设计目的。

技术特征:

1.一种铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:用于与大盖(2)的正、负端子焊接的直极柱(101),过渡结构(102),用于与极群(3)极板的板耳上部连接的底座(103);过渡结构(102)位于直极柱(101)与底座(103)中间,过渡结构(102)与直极柱(101)错位设置,直极柱(101)经过渡结构(102)与底座(103)连接。

2.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:所述直极柱(101)为上部圆锥形结构,过渡结构(102)为下部圆锥形结构,上部圆锥形结构、下部圆锥形结构中心线不位于同一直线,上部圆锥形结构、下部圆锥形结构、底座(103)为一体成型结构。

3.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:所述直极柱(101)侧壁、过渡结构(102)侧壁均为圆锥形结构,直极柱(101)的中心线与过渡结构(102)的中心线不位于同一直线。

4.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:所述直极柱(101)的中心线与大盖正负极端子的中心线位于同一直线。

5.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:所述直极柱(101)与大盖的正、负极端子通过焊接连接在一起。

6.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池端子连接结构,其特征在于:所述底座为扇环形,底座(103)与极群上的汇流排(301)通过焊接连接在一起。

7.一种铅酸蓄电池,其特征在于:包括极群(3)、大盖(2)、如权利要求1-6任一权利要求所述的铅酸蓄电池端子连接结构,焊接于极群上的汇流排(301)与铅酸蓄电池端子连接结构的底座(103)连接,大盖(2)的正、负端子焊接于铅酸蓄电池端子连接结构的直极柱(101)。

技术总结

一种铅酸蓄电池端子连接结构,用于与大盖的正、负端子焊接的直极柱,过渡结构,用于与极群极板的板耳上部连接的底座;过渡结构位于直极柱与底座中间,过渡结构与直极柱错位设置,直极柱经过渡结构与底座连接。本技术通过在直极柱和底座之间增加过渡结构,能够很好的将大盖的正负极端子和极群板耳相连接,克服了因为大盖空间不足,直极柱与大盖无法装配的问题。过渡结构可以满足电池的结构设计,避免了因电池大盖宽度方向不足而无法设计的情况。

技术研发人员:方坤,王丽珺,张仁银,孟刚,高国兴,邓国强

受保护的技术使用者:骆驼集团襄阳蓄电池有限公司

技术研发日:20230609

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!