一种LED封装支架的制作方法

本技术涉及半导体照明,特别涉及一种led封装支架。

背景技术:

1、led是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、发光响应时间短、光色纯、结构牢固、抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、体积小、成本低等一系列特性,目前,led被广泛应用于室内装饰照明、汽车、图文显示屏、电视背光等领域。

2、目前led一般将发光芯片放置在外表面全覆盖有镀银层的引线框架上,并用导线将芯片和引线框架上的电极连接,最后采用塑封料将引线框架密封,通过设置镀银层,可有效提高引线框架上发光区域的亮度。

3、但引线框架上的发光区域有限,对引线框架的外表面进行镀银层的全覆盖,其不仅造成了成本的浪费,且非发光区域的镀银层将会影响塑封料与引线框架之间的结合力及气密性,影响产品的质量。

技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种led封装支架,旨在解决现有技术中对引线框架的表面进行镀银层的全覆盖,不仅浪费生产成本,且降低了塑封料与引线框架之间的结合力及气密性,进而影响产品质量的技术问题。

2、为了实现上述目的,本实用新型是通过如下技术方案来实现的:

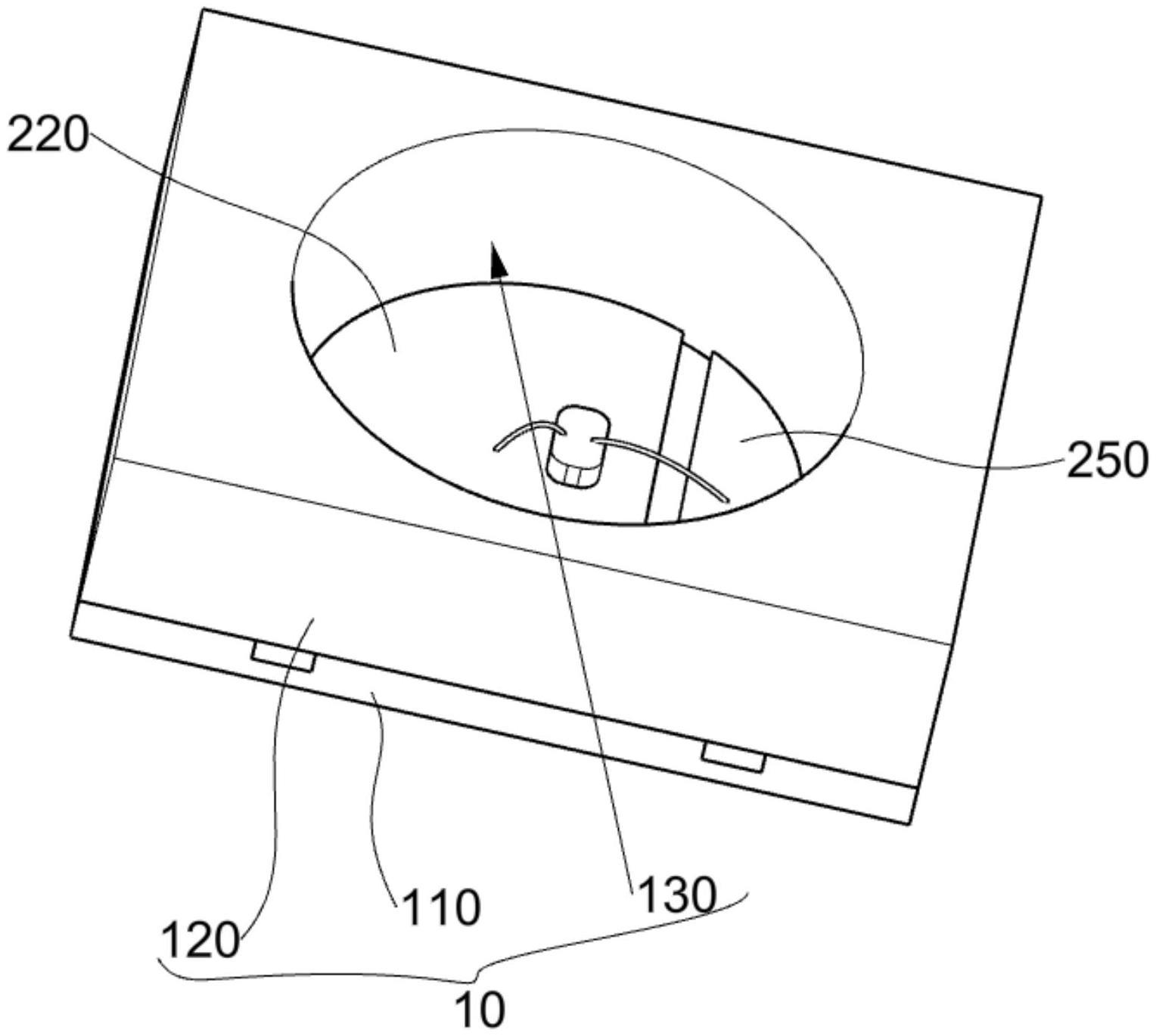

3、一种led封装支架,包括塑封外壳及引线框架,所述塑封外壳包括基座部及设置于所述基座部顶部的围合部,所述围合部与所述基座部围合形成发光区,所述基座部内设置所述引线框架,所述引线框架包括正极框架及负极框架,所述正极框架的顶部设置第一镀银层,所述负极框架的顶部设置第二镀银层,所述第一镀银层及所述第二镀银层均位于所述发光区内,所述引线框架还包括延展机构,所述延展机构用于增大所述基座部与所述引线框架之间的接触面积。

4、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:通过划定所述发光区,仅在所述正极框架的顶部位于所述发光区内的部分设置所述第一镀银层,在所述负极框架的顶部位于所述发光区内的部分设置所述第二镀银层,在确保所述第一镀银层及所述第二镀银层保障亮度提升效果的同时,降低了覆盖范围,节约了生产成本,避免了所述第一镀银层及所述第二镀银层延伸至所述塑封外壳内部,影响所述塑封外壳与所述引线框架之间的结合力及气密性的情况发生,通过设置所述延展机构扩大所述基座部与所述引线框架之间的接触面积,进一步增强了两者之间的气密性,降低了所述基座部与所述引线框架之间分离的可能性。

5、进一步,所述第一镀银层的厚度为2.5um~3.5um,所述第二镀银层的厚度与所述第一镀银层的厚度相同。

6、更进一步,所述第一镀银层与所述正极框架之间设置第一镍层,所述第二镀银层与所述负极框架之间设置第二镍层。

7、更进一步,所述第一镍层的厚度为0.66um~0.76um,所述第二镍层的厚度与所述第一镍层的厚度相同。

8、更进一步,所述正极框架包括第一承载部及第一延展部,所述第一承载部的外侧壁设置所述第一延展部,所述第一延展部的顶部与所述第一承载部的顶部齐平,所述第一承载部的厚度大于所述第一延展部的厚度。

9、更进一步,所述第一承载部的厚度与所述第一延展部的厚度之间的比例为2:1。

10、更进一步,所述延展机构包括第一凸起部,所述第一延展部的底部凸起形成所述第一凸起部,所述第一凸起部环绕所述第一承载部设置。

11、更进一步,所述第一凸起部的厚度与所述第一承载部的厚度之间的比例为1:4。

12、更进一步,所述正极框架的外侧壁设置第一连筋,所述负极框架的外侧壁设置第二连筋,所述第一连筋背向所述正极框架的一面与所述第二连筋背向所述负极框架的一面均与所述基座部的外侧壁齐平。

13、再进一步,所述负极框架包括第二承载部及第二延展部,所述第二承载部的外侧壁设置所述第二延展部,所述第二延展部的顶部与所述第二承载部的顶部齐平,所述第二承载部的厚度大于所述第二延展部的厚度。

技术特征:

1.一种led封装支架,包括塑封外壳及引线框架,其特征在于,所述塑封外壳包括基座部及设置于所述基座部顶部的围合部,所述围合部与所述基座部围合形成发光区,所述基座部内设置所述引线框架,所述引线框架包括正极框架及负极框架,所述正极框架的顶部设置第一镀银层,所述负极框架的顶部设置第二镀银层,所述第一镀银层及所述第二镀银层均位于所述发光区内,所述引线框架还包括延展机构,所述延展机构用于增大所述基座部与所述引线框架之间的接触面积。

2.根据权利要求1所述的led封装支架,其特征在于,所述第一镀银层的厚度为2.5um~3.5um,所述第二镀银层的厚度与所述第一镀银层的厚度相同。

3.根据权利要求1所述的led封装支架,其特征在于,所述第一镀银层与所述正极框架之间设置第一镍层,所述第二镀银层与所述负极框架之间设置第二镍层。

4.根据权利要求3所述的led封装支架,其特征在于,所述第一镍层的厚度为0.66um~0.76um,所述第二镍层的厚度与所述第一镍层的厚度相同。

5.根据权利要求1所述的led封装支架,其特征在于,所述正极框架包括第一承载部及第一延展部,所述第一承载部的外侧壁设置所述第一延展部,所述第一延展部的顶部与所述第一承载部的顶部齐平,所述第一承载部的厚度大于所述第一延展部的厚度。

6.根据权利要求5所述的led封装支架,其特征在于,所述第一承载部的厚度与所述第一延展部的厚度之间的比例为2:1。

7.根据权利要求5所述的led封装支架,其特征在于,所述延展机构包括第一凸起部,所述第一延展部的底部凸起形成所述第一凸起部,所述第一凸起部环绕所述第一承载部设置。

8.根据权利要求7所述的led封装支架,其特征在于,所述第一凸起部的厚度与所述第一承载部的厚度之间的比例为1:4。

9.根据权利要求1所述的led封装支架,其特征在于,所述正极框架的外侧壁设置第一连筋,所述负极框架的外侧壁设置第二连筋,所述第一连筋背向所述正极框架的一面与所述第二连筋背向所述负极框架的一面均与所述基座部的外侧壁齐平。

10.根据权利要求1所述的led封装支架,其特征在于,所述负极框架包括第二承载部及第二延展部,所述第二承载部的外侧壁设置所述第二延展部,所述第二延展部的顶部与所述第二承载部的顶部齐平,所述第二承载部的厚度大于所述第二延展部的厚度。

技术总结

本技术提供一种LED封装支架,包括塑封外壳及引线框架,塑封外壳包括基座部及设置于基座部顶部的围合部,围合部与基座部围合形成发光区,基座部内设置引线框架,引线框架包括正极框架及负极框架,正极框架的顶部设置第一镀银层,负极框架的顶部设置第二镀银层,第一镀银层及第二镀银层均位于发光区内,引线框架还包括用于增大基座部与引线框架之间接触面积的延展机构。通过划定发光区,仅在正极框架及负极框架位于发光区内的部分分别设置第一镀银层及第二镀银层,在保障亮度提升效果的同时,有效的降低了覆盖范围,节约了生产成本,避免了第一镀银层及第二镀银层延伸至塑封外壳内部,影响塑封外壳与引线框架之间的结合力及气密性。

技术研发人员:田雨洪

受保护的技术使用者:江西新菲新材料有限公司

技术研发日:20230614

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!