磁吸连接装置的制作方法

本技术涉及一种磁吸连接装置,尤其涉及一种能使两连接器达成电性连接,且能相互磁吸固定的磁吸连接装置。

背景技术:

1、现有的磁吸连接装置包括两连接器。两连接器分别呈插头及插座的类型,两连接器相互插接时,可达成电性连接,且两连接器分别设置有磁铁,可利用磁铁相互磁吸固定,使两连接器稳固的连接。然而现有的磁吸连接装置,两连接器在相互插接时,并无法稳固的连接,两连接器之间的电性连接及机械连接并不稳定,使信号传输效果降低。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种磁吸连接装置,能使第一连接器及第二连接器稳固的结合,达成良好的电性及机械连接。

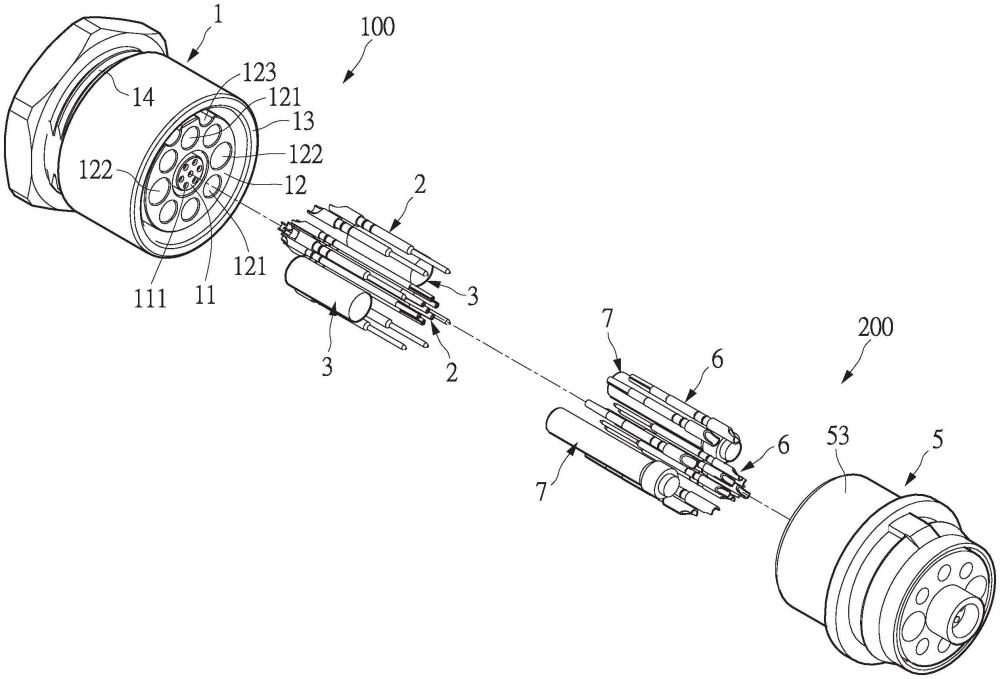

2、为了解决上述的技术问题,本实用新型提供一种磁吸连接装置,包括:一第一连接器,该第一连接器包含一第一绝缘体、多个第一端子及至少一第一磁铁,该第一绝缘体具有一中心柱体、一内环体及一第一前壳,该中心柱体的内部设有多个第一孔,该内环体设置于该中心柱体的外侧间隔处,该内环体的内部设有多个第二孔及至少一第三孔,该第一前壳设置于该内环体的外侧间隔处,多个第一端子设置于该第一绝缘体,多个第一端子的一端分别延伸至多个第一孔及多个第二孔内,该第一磁铁设置于该第一绝缘体内,该第一磁铁对应于该第三孔;以及一第二连接器,该第二连接器包含一第二绝缘体、多个第二端子及至少一第二磁铁,该第二绝缘体具有一中心管体、多个内柱体及一第二前壳,该中心管体的内部设有一第四孔,多个内柱体围绕于该中心管体的外侧间隔处,多个内柱体的内部各设有一第五孔,该第二前壳设置于多个内柱体的外侧间隔处,该第二绝缘体的内部设有至少一固定孔,该固定孔的一端与该第二前壳的内部相连通,多个第二端子设置于该第二绝缘体,多个第二端子的一端分别延伸至该第四孔及多个第五孔内,该第二磁铁设置于该固定孔中,且该第二磁铁的一端延伸至该第二前壳的内部;其中当该第一连接器及该第二连接器相互配合时,该中心柱体能插置于该第四孔中,多个内柱体能分别插置于多个第二孔中,该第一前壳套设于该第二前壳外,且延伸至多个第二孔内的多个第一端子分别插置于多个第五孔中,延伸至该第四孔内的多个第二端子分别插置于多个第一孔中,使多个第一端子分别与多个第二端子接触达成电性连接,且该第二磁铁能插置于该第三孔中,使该第一磁铁及该第二磁铁能相互磁吸固定。

3、优选地,该中心柱体呈圆柱体,该内环体呈圆环体,该第一前壳呈圆环体,该中心柱体、该内环体及该第一前壳呈同心圆设置,该中心管体呈圆管体,该第二前壳呈圆环体,该中心管体及该第二前壳呈同心圆设置。

4、优选地,该第三孔设有两个,该两个第三孔位于该中心柱体的相对两侧,该第一磁铁设有两个,该两个第一磁铁分别设置于该两个第三孔中,该两个第一磁铁位于该中心柱体的相对两侧,该固定孔设有两个,该两个固定孔位于该中心管体的相对两侧,该第二磁铁设有两个,该两第二磁铁分别设置于该两个固定孔中,该两个第二磁铁位于该中心管体的相对两侧。

5、优选地,多个第二孔及该第三孔等角度间隔设置于该第一绝缘体,多个内柱体及该第二磁铁等角度间隔设置于该第二绝缘体。

6、优选地,该第一磁铁设有两个,该两个第一磁铁位于该中心柱体的相对两侧,该两个第一磁铁及该中心柱体在该第一绝缘体的径向上并排设置,该第二磁铁设有两个,该两个第二磁铁位于该中心管体的相对两侧,且该两个第二磁铁及该中心管体在该第二绝缘体的径向上并排设置。

7、优选地,该内环体的外缘设有凹入或凸出的至少一第一防呆部,该第二前壳的内缘设有凸出或凹入的至少一第二防呆部,该第一防呆部与该第二防呆部相对应,该第一连接器及该第二连接器相互插接时,该第一防呆部与该第二防呆部能相互配合。

8、优选地,延伸至多个的第一孔内的多个第一端子的一端呈母头类型,延伸至多个第二孔内的多个第一端子的一端呈公头类型,延伸至该第四孔内的多个第二端子的一端呈公头类型,延伸至多个第五孔内的多个第二端子的一端呈母头类型,使多个第一端子的一端与多个第二端子的一端能相互接合。

9、优选地,一个所述第一孔位于该中心柱体的中心处,其他所述第一孔位于该中心柱体的中心及外缘之间。

10、优选地,当该第一连接器及该第二连接器相互配合时,该中心管体夹持于该中心柱体及该内环体之间,该第二前壳夹持于该内环体及该第一前壳之间。

11、优选地,多个第二孔及该第三孔间隔的设置且呈环状分布,多个内柱体及该第二磁铁间隔的设置且呈环状分布。

12、本实用新型的有益效果在于,本实用新型所提供的磁吸连接装置,包括一第一连接器及一第二连接器,该第一连接器包含一第一绝缘体、多个第一端子及至少一第一磁铁,第一绝缘体具有一中心柱体、一内环体及一第一前壳,中心柱体的内部设有多个第一孔,内环体设置于中心柱体的外侧间隔处,内环体的内部设有多个第二孔及至少一第三孔,第一前壳设置于内环体的外侧间隔处,中心柱体、内环体及第一前壳形成三层的接合结构,多个第一端子的一端分别延伸至第一孔及第二孔内,第一磁铁设置于第一绝缘体内,第一磁铁对应于第三孔。第二连接器包含一第二绝缘体、多个第二端子及至少一第二磁铁,第二绝缘体具有一中心管体、多个内柱体及一第二前壳,中心管体的内部设有一第四孔,多个内柱体围绕于中心管体的外侧间隔处,多个内柱体的内部各设有一第五孔,第二前壳设置于多个内柱体的外侧间隔处,第二绝缘体的内部设有至少一固定孔,多个第二端子的一端分别延伸至第四孔及第五孔内,第二磁铁设置于固定孔中。当第一连接器及第二连接器相互配合时,中心柱体能插置于第四孔中,使中心柱体与中心管体相互配合稳固的接合,多个内柱体能分别插置于多个第二孔中,使多个内柱体与内环体相互配合稳固的接合,第一前壳套设于第二前壳外,使第二前壳可夹持于内环体及第一前壳之间,使第一连接器及第二连接器之间层层套接稳固的接合,且延伸至多个第二孔内的多个第一端子分别插置于多个第五孔中,延伸至第四孔内的多个第二端子分别插置于多个第一孔中,使多个第一端子分别与多个第二端子接触达成电性连接,且第二磁铁能插置于第三孔中,亦能增加接合的稳固性,且使第一磁铁及第二磁铁能相互磁吸固定。因此,第一连接器及第二连接器之间层层套接稳固的接合,因此能达成良好的机械连接,且不会松动偏移,亦可达成良好的电性连接。

13、为使能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制者。

技术特征:

1.一种磁吸连接装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,该中心柱体呈圆柱体,该内环体呈圆环体,该第一前壳呈圆环体,该中心柱体、该内环体及该第一前壳呈同心圆设置,该中心管体呈圆管体,该第二前壳呈圆环体,该中心管体及该第二前壳呈同心圆设置。

3.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,该第三孔设有两个,两个该第三孔位于该中心柱体的相对两侧,该第一磁铁设有两个,两个该第一磁铁分别设置于两个该第三孔中,两个该第一磁铁位于该中心柱体的相对两侧,该固定孔设有两个,两个该固定孔位于该中心管体的相对两侧,该第二磁铁设有两个,两个该第二磁铁分别设置于两个该固定孔中,两个该第二磁铁位于该中心管体的相对两侧。

4.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,多个所述第二孔及该第三孔等角度间隔设置于该第一绝缘体,多个所述内柱体及该第二磁铁等角度间隔设置于该第二绝缘体。

5.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,该第一磁铁设有两个,两个该第一磁铁位于该中心柱体的相对两侧,两个该第一磁铁及该中心柱体在该第一绝缘体的径向上并排设置,该第二磁铁设有两个,两个该第二磁铁位于该中心管体的相对两侧,且两个该第二磁铁及该中心管体在该第二绝缘体的径向上并排设置。

6.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,该内环体的外缘设有凹入或凸出的至少一第一防呆部,该第二前壳的内缘设有凸出或凹入的至少一第二防呆部,该第一防呆部与该第二防呆部相对应,该第一连接器及该第二连接器相互插接时,该第一防呆部与该第二防呆部能相互配合。

7.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,延伸至多个所述的第一孔内的多个所述第一端子的一端呈母头类型,延伸至多个所述第二孔内的多个所述第一端子的一端呈公头类型,延伸至该第四孔内的多个所述第二端子的一端呈公头类型,延伸至多个所述第五孔内的多个所述第二端子的一端呈母头类型,使多个所述第一端子的一端与多个所述第二端子的一端能相互接合。

8.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,一个所述第一孔位于该中心柱体的中心处,其他所述第一孔位于该中心柱体的中心及外缘之间。

9.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,当该第一连接器及该第二连接器相互配合时,该中心管体夹持于该中心柱体及该内环体之间,该第二前壳夹持于该内环体及该第一前壳之间。

10.如权利要求1所述的磁吸连接装置,其特征在于,多个所述第二孔及该第三孔间隔的设置且呈环状分布,多个所述内柱体及该第二磁铁间隔的设置且呈环状分布。

技术总结

一种磁吸连接装置,包括第一连接器及第二连接器。第一连接器包含第一绝缘体、多个第一端子及至少一第一磁铁,第一绝缘体具有中心柱体、内环体及第一前壳,多个第一端子分别延伸至中心柱体及内环体内。第二连接器包含第二绝缘体、多个第二端子及至少一第二磁铁,第二绝缘体具有中心管体、多个内柱体及第二前壳,多个第二端子分别延伸至中心管体及多个内柱体内。当第一连接器及第二连接器相互配合时,中心柱体能插置于中心管体中,且多个内柱体能插置于内环体中,使多个第一端子分别与多个第二端子接触,以达成电性连接,且第一磁铁及第二磁铁能相互磁吸固定。由此,能使第一连接器及第二连接器稳固的结合,达成良好的电性及机械连接。

技术研发人员:徐志雄,张永,李世佳

受保护的技术使用者:正凌精密工业(广东)有限公司

技术研发日:20230824

技术公布日:2024/3/24

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!