车载充电装置的制作方法

1.本公开涉及一种充电装置,特别涉及一种车载充电装置。

背景技术:

2.随着科技发展,各种电子产品已成为人们日常生活中的必需品,相应地,充电需求也随之增加。因应现今的生活特性,车载充电装置也越发普及。

3.为了同时满足无线及有线充电的需求,现有汽车中多配置无线充电器或者有线充电器分别供前后排乘客使用,且由于车体中前后的安装空间不尽相同,故将有多种不同型号的充电器。

4.由于涉及行车安全,车载设备的开发过程中,包含诸多认证及测试,其费用高昂,故车载充电器的数量将大幅影响成本。此外,充电器除了需要功率线束进行供电外,还可包含供通信及数据传输用途的线束,所设置的充电器将使车体内部的线束过多,进而使成本及占用体积增加,甚至影响其可靠性。

5.因此,如何发展一种可改善上述现有技术的车载充电装置,实为目前迫切的需求。

技术实现要素:

6.本公开的目的在于提供一种车载充电装置,其整合有线及无线充电,可大幅减少车载充电装置与车体间的线束数量,从而降低成本及占用体积,并提升可靠性。

7.为达上述目的,本公开提供一种车载充电装置,包含主体单元、至少一无线充电线圈及多个有线充电单元。主体单元接收输入电能,并转换输入电能,以及提供至少一无线充电电能及多个有线充电电能。每一无线充电线圈耦接于主体单元以接收对应的无线充电电能,并通过电磁耦合为放置在无线充电线圈上的无线电子装置进行充电。每一有线充电单元具有线束以及位于线束两侧的输入端及输出端,输入端耦接于主体单元以接收对应的有线充电电能,有线充电电能经由线束被传输至输出端,并为连接于输出端的至少一有线电子装置进行充电。

附图说明

8.图1为本公开第一实施例的车载充电装置的架构示意图。

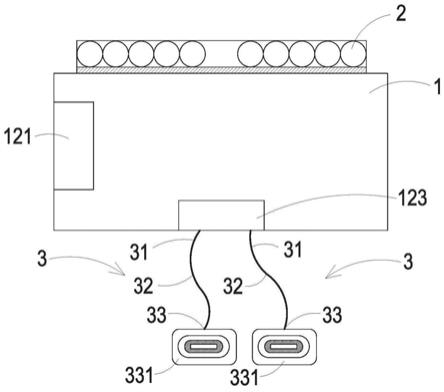

9.图2a为本公开第一优选实施例的车载充电装置的立体结构示意图。

10.图2b为图2a的车载充电装置的分解结构示意图。

11.图3a及图3b为本公开的有线充电单元的固定件的不同变化例的结构示意图。

12.图4为本公开第二实施例的车载充电装置的架构示意图。

13.图5为本公开第三实施例的车载充电装置的架构示意图。

14.图6为本公开第四实施例的车载充电装置的架构示意图。

15.图7为本公开优选实施例的车载充电装置的部分结构的截面示意图。

16.图8为本公开另一优选实施例的车载充电装置的部分结构的截面示意图。

17.图9为本公开优选实施例的车载充电装置的电路架构示意图。

18.图10为图9所示的充电电路的电路架构示意图。

19.图11a及图11b为图9所示的车载充电装置的实际应用例的架构示意图。

20.图12a为本公开优选实施例的车载充电装置被装设于汽车中的配置示意图。

21.图12b为本公开的车载充电装置与车体间的连线示意图。

22.图13为本公开另一优选实施例的车载充电装置被装设于汽车中的配置示意图。

23.符号说明

24.1:主体单元

25.11:主壳体

26.111:第一容置空间

27.112:第二容置空间

28.12:电路板

29.121:输入接口

30.122:无线充电接口

31.123:有线充电接口

32.124:保护电路

33.125:滤波电路

34.126:辅助电源电路

35.127:充电电路

36.13:上盖

37.14:下盖

38.15:主散热件

39.16:绝热材料

40.17:线圈散热件

41.18:绝热件

42.2:无线充电线圈

43.21:线束

44.3:有线充电单元

45.31:输入端

46.32:线束

47.33:输出端

48.331:固定件

49.332:装置接口

50.333:标示器

51.41:数据传输接口

52.42:数据转发电路

53.43:通信控制器

54.51:功率变换器

55.52:无线功率开关

56.53:有线功率开关

57.54:功率控制器

58.mux:多路复用器

59.hub:集线器

具体实施方式

60.体现本公开特征与优点的一些典型实施例将在后段的说明中详细叙述。应理解的是本公开能够在不同的实施例上具有各种的变化,其皆不脱离本公开的范围,且其中的说明及附图在本质上是当作说明之用,而非用以限制本公开。

61.图1为本公开第一实施例的车载充电装置的架构示意图。如图1所示,车载充电装置包含主体单元1、至少一无线充电线圈2及多个有线充电单元3。在一些实施例中,至少一无线充电线圈2的数量为2个,多个有线充电单元3的数量为4个,需要说明的是,至少一无线充电线圈2的数量和多个有线充电单元3的数量视具体需求而定,并不以此为限。主体单元1接收输入电能,并转换输入电能,以提供至少一无线充电电能及多个有线充电电能。每一无线充电线圈2耦接于主体单元1以接收对应的无线充电电能,并通过电磁耦合为放置在无线充电线圈2上的无线电子装置进行充电。每一有线充电单元3具有线束32、输入端31及输出端33,输入端31及输出端33分别位于线束32的相对两侧(即线束的相对两末端),其中线束32的长度大于10厘米,优选但不限于为30厘米。输入端31耦接于主体单元1以接收对应的有线充电电能,且所接收的有线充电电能经由线束32而被传输至输出端33,以便为连接于输出端33的有线电子装置进行充电。本公开的无线电子装置意指可进行无线充电的电子装置,有线电子装置意指可通过实体线束进行充电的电子装置,无线及有线电子装置亦可为同一个电子装置。

62.借此,本公开的车载充电装置整合了有线及无线充电,功率传输乃至于通信传输和数据传输所需的线束均可容置于车载充电装置中,故可大幅减少车载充电装置与车体间的线束数量,从而降低成本及占用体积,并提升可靠性。

63.图2a为本公开第一优选实施例的车载充电装置的立体结构示意图,图2b为图2a的车载充电装置的分解结构示意图。如图1、图2a及2b所示,于一些实施例中,主体单元1包含主壳体11及电路板12,其中主壳体11可以由金属材料制成,或者可以由导热性能好的其他材料制成,主壳体11定义形成第一容置空间,电路板12设置于第一容置空间中。电路板12上设置有输入接口121、至少一无线充电接口及多个有线充电接口123及充电电路,输入接口121架构于接收输入电能,充电电路架构于将输入电能转换为无线及有线充电电能并提供至少一无线充电接口及多个有线充电接口123。每一无线充电线圈2耦接于对应的无线充电接口以接收对应的无线充电电能,每一有线充电单元3的输入端31耦接于对应的有线充电接口123以接收对应的有线充电电能。在一些实施例中,主壳体11更定义形成第二容置空间,无线充电线圈2设置于第二容置空间中。在一些实施例中,主体单元1还包含上盖13及下盖14,其中上盖13与主壳体11相组接而共同定义第二容置空间,下盖14与主壳体11相组接而共同定义第一容置空间。

64.再者,有线充电单元3的输出端33包含图3a所示的固定件331,其中固定件331上设置有至少一装置接口332及至少一标示器333。装置接口332架构于与有线电子装置连接,且

装置接口332的具体实施例不受限制,其可例如但不限于为type-a(如图3a的(a)部分所示)或type-c(如图3a的(b)部分所示)的usb接头。标示器333邻设于对应的装置接口332,并架构于标示该装置接口332的位置。标示器333优选但不限于为发光元件,以通过发光标示装置接口332的位置,且电路板12上还设置有用以驱动标示器333的驱动器。此外,标示器333的具体设置位置不受限制,标示器333可例如根据图3a所示而环绕装置接口332设置,亦可例如根据图3b所示而紧邻装置接口332的其中一侧设置。

65.在图1所示的第一优选实施例中,有线充电单元3位于主体单元1的主壳体11的外部空间,并通过线束32接收有线充电电能,无线充电线圈2设置于主壳体11内的第二容置空间中。然而实际上,有线充电单元3的设置位置并不以此为限,在图4所示的第二优选实施例中,有线充电单元3的固定件331亦可设置于主体单元1的主壳体11上,在此情况下,可将有线充电单元3的线束32容收在主壳体11内。相似地,如图5及图6所示的第三及第四优选实施例中,无线充电线圈2亦可设置于主体单元1的主壳体11的外部空间,并通过线束21耦接于无线充电接口122以接收对应的无线充电电能。由上可知,有线充电单元3及无线充电线圈2均自主体单元1接收所需电能,而无需直接连接于车体电源,故在增加有线充电单元3及无线充电线圈2的数量时,亦不影响车体与车载充电装置间的线缆数量。此外,利用线束32及21可灵活调整有线充电单元3及无线充电线圈2的设置位置,令车内乘客得以更加方便地进行充电。

66.在一些实施例中,如图7所示,主体单元1还包含主散热件15,主散热件15与电路板12相对设置,并用于为主壳体11和电路板12进行散热。主散热件15的具体设置位置并不受限制,举例而言,主散热件15可设置于第一容置空间111中,亦可设置于主壳体11的外表面上。此外,主散热件15可为例如但不限于风扇,以进行主动散热。在一些实施例中,如图8所示,在无线充电线圈2设置于第二容置空间112中的情况下,第一容置空间111及第二容置空间112通过绝热材料16相互热隔绝,且绝热材料16与电路板12相对设置,借此阻断电路板12上的热量传导到第二容置空间112内,其中,电路板12上的热量主要由功率器件产生。具体地,绝热材料16的边缘与主壳体11的内壁紧密贴合,以阻断电路板12上的功率器件散发的热量传导到第二容置空间112内,进而阻断热量传导至无线充电线圈2,有助于降低放置在无线充电线圈2上的无线电子装置(例如手机或平板等)的温升,提升客户感受。此外,主体单元1还可包含线圈散热件17,主壳体11的内表面具有台阶结构,线圈散热件17设置在该台阶结构上,其中,第一容置空间111和第二容置空间112相互连通,借此线圈散热件17可将无线充电线圈2所产生的热量传导至主壳体11上,实现散热功能。在一些实施例中,主壳体11所形成的第一容置空间111和第二容置空间112之间不连通,且通过主壳体11进行分隔,线圈散热件17设置在第二容置空间112的下方且与主壳体11相互接触,以将无线充电线圈2所产生的热量传导至主壳体11上。在一些实施例中,第一容置空间111及第二容置空间112通过空气相互热隔绝,借此阻断电路板12上的热量传导到第二容置空间112内。

67.在一些实施例中,由于电路板12上的热量会传导到主壳体11上,为了避免电路板12上的热量经由主壳体11而传导至无线充电线圈2所在的第二容置空间112,可于主壳体11中对应于电路板12的发热源的位置嵌设绝热件18,以通过绝热件18将源自电路板12的热量限制在主壳体11上的特定区域。

68.图9为本公开优选实施例的车载充电装置的电路架构示意图。如图9所示,电路板

12上的输入接口121连接于车体中的电源,以接收输入电能。电路板12上还设置有保护电路124、滤波电路125及辅助电源电路126。保护电路124电连接于输入接口121与滤波电路125之间,保护电路124可为例如但不限于用以进行瞬态保护或反向保护。滤波电路125电连接于充电电路127及辅助电源电路126,滤波电路125可为例如但不限于电磁干扰(electro-magnetic interference,emi)滤波电路,辅助电源电路126用以提供辅助电源。滤波电路125和辅助电源电路126分别与充电电路127连接。在一些实施例中,充电电路127还通过输入接口121连接于车体中的通信总线,用于传输通信协议,充电电路127通过通信总线与输入接口121连接,用于与车体相互通信。在一些实施例中,电路板12上还设置有数据传输接口41、数据转发电路42及通信控制器43。数据传输接口41通过数据传输线连接于车体中的微控制器和数据转发电路42,数据转发电路42通过数据传输线连接于通信控制器43,通信控制器43连接于充电电路127、无线充电线圈2及有线充电单元3。通信控制器43是架构于控制无线充电线圈2进行无线充电、通信及数据传输,通信控制器43可包含天线(例如但不限于nfc天线或uwb天线)、多个多路复用器mux及其相应的控制元件,用于激励无线充电线圈2的调制和解调。在无线电子装置放置在无线充电线圈2上时,无线电子装置通过无线充电线圈2、通信控制器43、充电电路127及数据转发电路42而与汽车端相通信并进行数据传输。nfc天线和uwb天线及其控制元件与车体互联,能够实现高机密数据传输,例如,无钥匙接入和身份识别等功能。在有线电子装置连接于有线充电单元3时,有线电子装置通过有线充电单元3、数据转发电路42、充电电路127及通信控制器43而与汽车端相通信并进行数据传输。在一些实施例中,数据转发电路42包含多个集线器hub,多个集线器hub与对应的复用器mux相连。多个集线器hub中的一个用以进行高速数据传输,例如但不限于传输速率高于500mbps的数据传输,例如,usb3.0协议,usb3.1协议,usb4.0协议,各需要高速传输的数据通过集线器hub归纳唯一,与车体互联,实现复杂数据交互功能,例如carplay等影像功能交互的实现。每一有线充电单元3的线束32内包括发射数据线tx和接收数据线rx。通过采用集线器hub进行高速数据传输,可以大幅度减少数据传输线的数量,又不影响数据传输的性能,更加增强客户使用感受。多个集线器hub中的一个则用以进行低速数据传输,例如但不限于传输速率低于500mbps的数据传输。例如usb2.0协议,各需要低速传输的数据通过集线器hub归纳唯一,与车体互联,实现需低速传输的数据交互功能,可大幅度减少数据传输线的数量。

69.上述方案中的车载充电装置能实现车载有线充电、无线充电、数据交互以及车载网络通信,有助于减少功率传输线、数据传输线以及通信传输线的数量,节约线束和接插件,实现车载产品小型化、集成化,降低材料成本,简化配线,便于灵活安装,提高可靠性,以及提升客户感受。

70.图10为图9所示的充电电路的电路架构示意图。如图10所示,充电电路127包含多个功率变换器51、多个功率开关及功率控制器54。多个功率变换器51架构于转换输入电能,多个功率开关区分为至少一无线功率开关52及多个有线功率开关53,其中无线功率开关52与无线充电线圈2一一对应,有线功率开关53与有线充电单元3一一对应。功率控制器54通过功率变换器51及功率开关而分别提供无线及有线充电电能至无线充电线圈2及有线充电单元3。功率变换器51的数量小于功率开关的数量且大于或等于无线充电线圈2的数量。由于无线及有线充电的功率变换器种类和电压等级相似,故可一定程度地共用功率变换器

51,借此减少功率变换器51的数量,以节约成本。此外,功率变换器51的数量不小于无线充电线圈2的数量,故可确保各个无线充电线圈2可同时进行充电工作。而端口协议的灵活调度,可减少协议芯片的使用数量,进一步降低成本。在该多个功率变换器51中,至少一个功率变换器51为降压型非隔离直流-直流功率变换器,其中该降压型非隔离直流-直流功率变换器可以是buck变换器,该buck变换器的输出电流能力大于或等于3a,也就是说该buck变换器至少可以给两个额定电流为1.5a的电子装置提供充电电能,或者该buck变换器也可以用于给多个无线充电ping供电。在一些实施例中,至少一个功率变换器51为升降压功率变换器,例如,buck boost变换器(降压升压变换器),以减少变换器种类。多个功率变换器51中包括buck boost变换器和buck变换器(降压变换器)。部分buck boost变换器可以优先提供无线充电电能各个无线充电线圈,给对应的无线电子装置充电;剩余的buck boost变换器可以提供有线充电电能给具有优先权的装置接口,给对应的有线电子装置充电,不具有优先权的装置接口的电压被限制为5v,也就是说buck变换器将输入电能转换为5v电压提供不具有优先权的装置接口。需要说明的是,如果无线充电线圈上未放置无线电子装置,也可以将该无线充电ping获取的电压限制为5v。

71.另外,利用功率控制器54可控制及分配有线充电的功率和无线充电的功率。举例而言,在一些实施例中,功率控制器54可为具有高优先级的无线充电线圈2以其需求提供无线充电电能,并为具有高优先级的有线充电单元3以其需求提供有线充电电能,且为其余无线充电线圈2及有线充电单元3提供特定的充电电能(例如5v)。在另一些实施例中,功率控制器54分别依据无线充电线圈2及有线充电单元3的需求而平均分配无线及有线充电电能至无线充电线圈2及有线充电单元3。当然,功率控制器54也可连接于人机界面(例如但不限于车体中的显示屏幕或移动装置的应用程序),以供使用者通过人机界面控制功率控制器54的运行,借此实时调整有线充电和无线充电功率的分配。通过功率控制器54控制及分配有线充电和无线充电的功率,可以使输入电能的功率不必以满功率设计,例如输入电能的功率为总输出功率的k倍。

72.为便于理解本公开的车载充电装置的实际应用方式,以下以图11a及图11b示例出一种实际应用例的架构,但亦不以此为限。如图11a及图11b所示,车载充电装置的电路板12上所设置的器件形成多功能充电装置,其中,输入接口121为功率及通信连接器,其功率部分连接于车辆的电池和保护电路124之间,而通信部分则连接于车辆的can/lin总线控制单元和网关控制器之间,保护电路124具体包含浪涌保护和防反接保护。滤波电路125实现emi滤波。充电电路127包含无线及有线充电主系统,其中无线及有线充电主系统分别具有多个子系统,且均连接于网关控制器以进行通信传输。有线充电单元3包含输出接口,输出接口可自对应的有线充电主系统接收vbus电源、cc通信信号、辅助电源等等。再者,有线充电主系统的子系统可包含led驱动,以便为对应的输出接口的led提供led控制信号。数据传输接口41包含高速数据连接器及低速数据连接器。高速数据连接器连接于车辆的gpu图形处理器和具有多个mux的数据选择器之间。低速数据连接器连接于车辆的usb控制器和usb集线器之间,usb集线器连接于数据选择器。数据选择器可通过多个mux连接于有线充电单元3的输出接口,且mux和输出接口之间的连接线可为usb超高速差分信号线、usb2.0超高速差分信号线及sbu1/sbu2辅助信号线等等。此外,有线充电单元3的输出接口亦可直接连接于usb集线器。各个元器件之间的信号及连接线种类已示例标示于图11a及图11b。

73.图12a为本公开的车载充电装置被装设于汽车中的配置示意图,图12b为本公开的车载充电装置与车体间的连线示意图。如图12a所示,车载充电装置被装设于汽车中,汽车包含两个前座、后座及扶手台,扶手台位于两个前座之间。有线充电单元3设置于扶手台,无线充电线圈2设置于扶手台。优选地,多个有线充电单元3的固定件331平均分布并固定在扶手台的周缘,例如,扶手台的四个角,从而可方便各个位置上的乘客进行充电;无线充电线圈2位于扶手台的中央。车载充电装置与汽车车体间的连接如图12b所示,车载充电装置与车体间仅有三个线束以供进行功率、通信及数据传输,而各个无线充电线圈2及有线充电单元3所需的线缆则可容收于车载充电装置中。在一些实施例中,如图13所示,汽车还包含中控台,无线充电线圈2亦可改为设置于中控台。

74.综上所述,本公开提供一种车载充电装置,其整合有线及无线充电,可大幅减少车载充电装置与车体间的线束数量,从而降低成本及占用体积,提升可靠性,提高了充电的灵活性和便利性,而且可实现功率和协议的灵活调度。

75.需注意,上述仅是为说明本公开而提出的优选实施例,本公开不限于所述的实施例,本公开的范围由权利要求决定。且本公开得由本领域技术人员任施匠思而为诸般修饰,然而皆不脱离权利要求所欲保护者。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1