一种锂电池充电控制集成电路的制作方法

1.本实用新型涉及锂电池充电技术领域,更具体地说,涉及一种锂电池充电控制集成电路。

背景技术:

2.随着电子产品向小型化发展,便携式产品越来越普及与流行,如移动电话、数码相机、pda及mp3随身听等,此类产品需要大量使用电池。目前,在各类可充电电池中,相比于普通镍镉镍氢电池,锂电池具有体积小、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,在使用过程中,由于锂电池对充电器要求比较苛刻,需将锂电池充电至最大电压,但过压充电会造成锂电池损坏。

3.因此,如何提高充电电压控制精度成为本领域技术人员亟需解决的技术问题。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述由于锂电池对充电器要求比较苛刻,需将锂电池充电至最大电压,但过压充电会造成锂电池损坏的缺陷,提供一种安全性较高且输出电压稳定的锂电池充电控制集成电路。

5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种锂电池充电控制集成电路,具备:

6.微控制器,其设有多个阈值信号,其一信号端与待充电锂电池的负极端连接,用于检测所述负极端的电压信号,并将所述电压信号与所述阈值信号进行比较;

7.第一三极管,其基极与所述微控制器的pwm信号输出端连接;

8.第二三极管,其基极与所述第一三极管的集电极连接;

9.第三三极管,其发射极耦接于所述第二三极管的集电极,所述第三三极管的集电极与一锂电池的正极连接,所述第三三极管的基极与所述微控制器的一输出端连接;

10.第四三极管,其发射极耦接于所述第二三极管的集电极,所述第四三极管的集电极与另一锂电池的正极连接,所述第四三极管的基极与所述微控制器的一输出端连接;

11.当检测到待充电锂电池的所述电压信号大于任一所述阈值信号时,所述微控制器根据比较结果控制输出对所述锂电池的充电电流。

12.在一些实施方式中,所述第一三极管为npn型三极管,所述第二三极管、所述第三三极管及所述第四三极管为pnp型三极管。

13.在一些实施方式中,还包括第一电阻,所述第一电阻的一端与所述微控制器的一信号端连接,所述第一电阻的另一端与待充电锂电池的负极端连接。

14.在一些实施方式中,还包括第六电阻,所述第六电阻的一端与所述微控制器的pwm信号输出端连接,所述第六电阻的另一端与所述第一三极管的基极连接。

15.在一些实施方式中,还包括串联连接的第七电阻及第八电阻,所述第七电阻的一端与所述第一三极管的集电极连接,所述第八电阻的一端耦接于所述第二三极管的发射

极,

16.所述第七电阻及所述第八电阻的另一端与所述第二三极管的基极连接。

17.在一些实施方式中,还包括第一电感及第一二极管,所述第一电感的一端及所述第一二极管的阴极分别与所述第二三极管的集电极连接,

18.所述第一二极管的阳极与公共端连接,所述第一电感的另一端分别与所述第三三极管及所述第四三极管的集电极连接。

19.在本实用新型所述的锂电池充电控制集成电路中,包括用于检测所述负极端的电压信号的微控制器,其中,微控制器将电压信号与阈值信号进行比较;当检测到待充电锂电池的电压信号大于任一阈值信号时,微控制器根据比较结果控制输出对锂电池的充电电流。与现有技术相比,通过设置微控制器检测待充电锂电池的负极的电压信号,然后将电压信号与阈值信号进行比较,当电压信号大于任一阈值信号时,微控制器根据比较结果控制输出对锂电池的充电电流,进而解决现有技术中由于锂电池对充电器要求比较苛刻,需将锂电池充电至最大电压,但过压充电会造成锂电池损坏的问题。

附图说明

20.下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

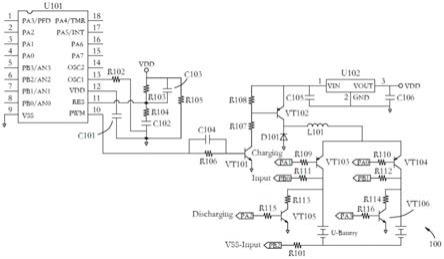

21.图1是本实用新型提供锂电池充电控制集成电路一实施例的电路原理图。

具体实施方式

22.为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。

23.如图1所示,在本实用新型的锂电池充电控制集成电路的第一实施例中,锂电池充电控制集成电路100包括微控制器u101、第一三极管vt101、第二三极管vt102、第三三极管vt103及第四三极管vt104。

24.其中,微控制器u101用于逻辑运算、输出脉冲信号、控制充电电流及过压保护的作用。

25.上述三极管具有开关及信号放大的作用。

26.具体地,微控制器u101设有多个阈值信号,其中,阈值信号设为:3.2v

‑

3.6v;3.7v

‑

4.17v及大于4.2v。

27.微控制器u101的一信号端(对应pb2脚)与待充电锂电池(对应u

‑

battery)的负极端连接,其用于检测该锂电池的负极端的电压信号。

28.具体而言,当微控制器u101的一信号端(对应pb2脚)的电压超过1.1v时,表明待充电锂电池已放置在充电端口内,开始执行充电;当信号端(对应pb2脚)的低于1.1v时,表明待充电锂电池未放置在充电端口内,不做充电动作。

29.微控制器u101将待充电锂电池(对应u

‑

battery)的负极端的电压信号与内置的阈值信号进行比较。

30.需要说明的是,该电压信号指的是在对锂电池充电过程中的电压信号,换言之,即动态电压信号。

31.进一步地,第一三极管vt101的基极通过第六电阻r106与微控制器u101的pwm信号

输出端(对应10脚)连接,微控制器u101输出的pwm脉冲信号经过第六电阻r106输入第一三极管vt101的基极,用于控制第一三极管vt101的工作状态。

32.第一三极管vt101的发射极与公共端连接。

33.需要说明的是,第一三极管vt101为npn型三极管。

34.第二三极管vt102的基极通过串联连接的第七电阻r107及第八电阻r108与第一三极管vt101的集电极连接。

35.第三三极管vt103的发射极耦接于第二三极管vt102的集电极,第三三极管vt103的集电极与一锂电池的正极连接,第三三极管vt103的基极通过第九电阻r109与微控制器u101的一输出端(对应pa1端)连接,微控制器u101输出的电平信号(高电平或低电平信号)经第九电阻r109输入第三三极管vt103的基极。

36.第四三极管vt104的发射极与第二三极管vt102的集电极连接,第四三极管vt104的集电极与另一锂电池的正极连接,第四三极管vt104的基极通过第十电阻r110与微控制器u101的一输出端(对应pa0端)连接,微控制器u101输出的电平信号(高电平或低电平信号)经过第十电阻r110输入第四三极管vt104的基极。

37.需要说明的是,第三三极管vt103和第四三极管vt104均为pnp型,其基极驱动信号为

‑

0.5v。

38.当微控制器u101的一信号端(对应pa2端)检测到待充电锂电池(对应u

‑

battery)的电压信号大于任一阈值信号时,微控制器u101根据任一阈值信号与电压信号的比较结果控制输出对锂电池的充电电流。

39.举例而言,当待充电锂电池(对应u

‑

battery)的电压信号低于3.6v时,即落入一阈值信号3.2v

‑‑

3.6v的范围,微控制器u101则以150ma电流涓流充电,涓流充电至少10分钟后,进入600ma快速充电;

40.当待充电锂电池(对应u

‑

battery)的电压信号高于3.7v时,即落入另一阈值信号3.7v

‑‑

4.17v的范围,微控制器u101则以600ma快速充电;

41.当待充电锂电池(对应u

‑

battery)的电压信号高于4.2v时,即落入又一阈值信号大于4.2v的范围,微控制器u101则改以恒压充电,充电电流慢慢减小;

42.当充电电流小于30ma时,认为锂电池已充满,充电结束;

43.若锂电池充电2小时仍未充满,则停止充电;

44.若是充电电池电压大于4.17v,则表示充电电池电压过大,原因可能为使用者放错电池,充电器停止充电,避免发生危险。

45.使用本技术方案,通过设置微控制器u101检测待充电锂电池的负极的电压信号,然后将电压信号与任一阈值信号进行比较,当电压信号大于任一阈值信号时,微控制器u101根据比较结果控制输出对锂电池的充电电流,进而解决现有技术中由于锂电池对充电器要求比较苛刻,需将锂电池充电至最大电压,但过压充电会造成锂电池损坏的问题。

46.在一些实施方式中,为了提高电压信号的准确性,可在集成电路中设置第一电阻r101,其中,第一电阻r101的阻值选为100ω。

47.具体地,第一电阻r101的一端与微控制器u101的一信号端(对应pb2端)连接,第一电阻r101的另一端与待充电锂电池(对应u

‑

battery)的负极端连接,待充电锂电池(对应u

‑

battery)的负极端的电压信号经第一电阻r101反馈至微控制器u101,再与一阈值信号进行

比较,以获得用于控制充电电流大小的比较结果。

48.在一些实施方式中,为了提高集成电路的性能,可在集成电路中设置并联连接的第六电阻r106及第四电容c104,其中,第六电阻r106的阻值选为1.2kω。

49.具体地,第六电阻r106及第四电容c104的一端与微控制器u101的pwm信号输出端(对应10脚)连接,第六电阻r106及第四电容c104的另一端与第一三极管vt101的基极连接,微控制器u101输出的pwm信号(或脉冲信号)经第六电阻r106输入第一三极管vt101的基极,通过pwm信号(或脉冲信号)用于控制第一三极管vt101的工作状态。

50.在一些实施方式中,为了提高集成电路的性能,可在集成电路中设置串联连接的第七电阻r107及第八电阻r108,其中,第七电阻r107的阻值选为200ω,第八电阻r108的阻值选为100ω。

51.具体地,第七电阻r107的一端与第一三极管vt101的集电极连接,第八电阻r108的一端耦接于第二三极管vt102的发射极,第七电阻r107及第八电阻r108的另一端与第二三极管vt102的基极连接。

52.在一些实施方式中,还包括第一电感l101及第一二极管d101,其中,第一电感l101具有滤波作用。

53.具体地,第一电感l101的一端及第一二极管d101的阴极分别与第二三极管vt102的集电极连接,第一二极管d101的阳极与公共端连接,第一电感l101的另一端分别与第三三极管vt103及第四三极管vt104的集电极连接。

54.即,微控制器u101输出的pwm信号经第一三极管vt101及第二三极管vt102输入第三三极管vt103及第四三极管vt104。

55.上面结合附图对本实用新型的实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1