用于给主设备和从端设备进行供电的供电连接器的制作方法

1.本说明书的实施例涉及供电连接器领域,具体地,涉及一种用于给主设备和从端设备进行供电的供电连接器。

背景技术:

2.在一些应用场景下,需要主设备与一个或多个从设备协作工作来完成期望任务。在该应用场景下,主设备充当源端(downstream facing port,dfp)设备,以及从设备充当从端(upstream facing port,ufp)设备。dfp设备具有数据处理能力,可以为ufp设备提供内容输出,例如,数据处理结果、待呈现内容等。dfp设备还具有供电能力,可以为例如ufp设备的其它设备供电。此外,主设备也可以充当ufp设备,由其它供电设备进行供电或者充电。主设备的示例可以包括手机、电脑、智能终端设备等。ufp设备自身不具备供电能力,需要从例如dfp设备或者其它供电设备获取供电功率后才可以开启工作。ufp设备的示例可以包括虚拟现实设备、增强现实设备等,比如,ar眼镜等。

3.在主设备与多个从端设备协作工作时,主设备需要利用自身的供电能力维持自身运转来为从设备提供内容输出,同时为从设备供电来维持从设备的设备运转,使得主设备存在较大的功率消耗,由此极大限制了主设备的续航能力。

技术实现要素:

4.鉴于上述问题,本说明书的实施例提供一种用于给主设备和从端设备供电的供电连接器。利用该供电连接器,可以实现外部供电设备对主设备和从端设备的高效供电。

5.根据本说明书实施例的一个方面,提供一种供电连接器,包括:用于连接主设备的第一接口;用于连接从端设备的第二接口;用于连接供电设备的第三接口,经由电源线路与所述第一接口、所述第二接口和所述第三接口的供电端子电连接的开关电路;经由信号线路与所述第三接口的信号端子电连接的供电设备控制电路;以及与所述开关电路以及所述供电设备控制电路电连接的接口控制电路,其中,响应于检测到供电设备插入第三接口,所述供电设备控制电路检测所述供电设备的供电输出功率,根据所述供电输出功率、所述主设备的充电所需功率和所述从端设备的工作功率确定所述供电设备针对所述主设备和所述从端设备的供电控制命令并发送给所述接口控制电路,所述接口控制电路根据所述供电控制命令对所述开关电路进行开关控制来控制所述供电设备对所述主设备和所述从端设备的供电。

附图说明

6.通过参照下面的附图,可以实现对于本说明书的实施例内容的本质和优点的进一步理解。在附图中,类似组件或特征可以具有相同的附图标记。附图是用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本说明书的实施例,但并不构成对本说明书的实施例的限制。

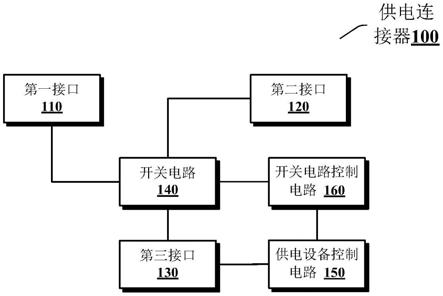

7.图1示出了根据本说明书的第一实施例的供电连接器的示例结构示意图。

8.图2示出了根据本说明书的第一实施例的供电设备控制电路的一个示例控制过程的流程图。

9.图3示出了根据本说明书的第一实施例的供电设备控制电路的另一示例控制过程的流程图。

10.图4示出了根据本说明书的第一实施例的开关电路的实现示例示意图。

11.图5示出了根据本说明书的第一实施例的接口控制电路的控制过程的流程图。

12.图6示出了根据本说明书的第二实施例的供电连接器的示例结构示意图。

13.图7示出了根据本说明书的第二实施例的第一接口和第二接口之间的时钟数据重建电路的示例结构示意图。

14.图8示出了根据本说明书的第三实施例的供电连接器的示例结构示意图。

15.图9示出了根据本说明书的第三实施例的第一接口和第二接口之间的时钟数据重建开关电路的示例结构示意图。

16.图10示出了根据本说明书的第四实施例的基于type c接口实现的供电连接器的结构示意图。

17.图11示出了根据本说明书的第五实施例的应用于供电连接器的供电控制方法的流程图。

18.图12示出了根据本说明书的第六实施例的应用于供电连接器的供电控制装置的方框示意图。

19.图13示出了根据本说明书的实施例的基于计算机系统实现的供电控制装置的示例硬件结构图。

具体实施方式

20.以下将参考示例实施方式讨论本文描述的主题。应该理解,讨论这些实施方式只是为了使得本领域技术人员能够更好地理解从而实现本文描述的主题,并非是对权利要求书中所阐述的保护范围、适用性或者示例的限制。可以在不脱离本说明书的实施例内容的保护范围的情况下,对所讨论的元素的功能和排列进行改变。各个示例可以根据需要,省略、替代或者添加各种过程或组件。另外,相对一些示例所描述的特征在其它例子中也可以进行组合。

21.如本文中使用的,术语“包括”及其变型表示开放的术语,含义是“包括但不限于”。术语“基于”表示“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“一实施例”表示“至少一个实施例”。术语“另一个实施例”表示“至少一个其他实施例”。术语“第一”、“第二”等可以指代不同的或相同的对象。下面可以包括其他的定义,无论是明确的还是隐含的。除非上下文中明确地指明,否则一个术语的定义在整个说明书中是一致的。

22.在本说明书中,术语“连接”也可以称为“耦接”,是指两个组件之间的直接电连接,或者经由中间组件实现的电连接。在一些情形下,术语“连接”也可以理解为容纳或类似表述。

23.在主设备和从端设备协作进行工作的场景下,主设备接收从端设备提供的数据并进行处理,然后将数据处理结果提供给从端设备来进行后续处理。例如,在虚拟现实设备或

增强现实设备的应用场景下,虚拟现实设备可以采集图像数据,并将所采集的图像数据发送给具有计算能力或处理能力的主设备(例如,手机或其它智能终端设备)来进行图像处理。随后,主设备将图像处理结果提供给虚拟现实设备或增强显示设备来进行虚拟现实显示或增强现实显示。

24.在主设备与从端设备协作工作时,主设备需要利用自身的电源模块(例如,锂电池等)来提供电能维持自身运行,从而执行相应的数据处理来为从端设备提供内容输出,同时主设备还需要为从端设备供电来维持从端设备的设备运行,这使得主设备存在较大的功率消耗,由此极大限制了主设备的续航能力。

25.鉴于上述,本说明书的实施例提供了一种用于为主设备和从端设备供电的供电连接器。该供电连接器包括第一到第三接口、开关电路、供电设备控制电路和接口控制电路。第一到第三接口分别用于连接主设备、从端设备和供电设备。开关电路经由电源线路与第一接口、第二接口、第三接口的供电端子电连接,并且经由信号线路与接口控制电路电连接。供电设备控制电路经由信号线路与第三接口的信号端子和接口控制电路电连接。在供电设备插入第三接口时,供电设备控制电路检测供电设备的供电输出功率。供电设备控制电路根据供电输出功率、主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率确定供电控制命令。接口控制电路根据供电控制命令对开关电路进行开关控制来控制供电设备对主设备和从端设备的供电。利用该供电连接器,可以根据外部供电设备的实际供电输出功率来确定针对主设备和从端设备的供电策略,并根据该供电策略实现对开关电路的开关控制,由此实现外部供电设备对主设备和从端设备的高效供电,并且提升主设备的续航能力。

26.第一实施例

27.图1示出了根据本说明书的第一实施例的供电连接器100的示例结构示意图。

28.如图1所示,供电连接器100包括第一接口110、第二接口120、第三接口130、开关电路140、供电设备控制电路150和接口控制电路160。第一接口110用于连接主设备。第二接口120用于连接从端设备(ufp设备)。第三接口130用于连接供电设备。在本说明书的实施例中,第一接口110、第二接口120和/或第三接口130可以采用下述接口中的一种:type a接口、type b接口、type c接口、micro usb接口、mini usb接口和lighting接口。这里,与接口连接的设备例如可以具有与该接口匹配的接口组件,从而可以将该设备与该接口耦接在一起。例如,假设第一接口是type c插头,则主设备具有type c插座(type c插槽),从而可以将第一接口插入到主设备的type c插座中。

29.在本说明书中,主设备的示例例如可以包括但不限于手机、电脑、智能终端设备等。从端设备的示例例如可以包括但不限于虚拟现实设备、增强现实设备等,比如,ar眼镜等。供电设备是具有供电能力的设备或装置,例如,充电设备(也可以称为充电宝)、电源设备、电源适配装置等。充电设备的示例可以包括pd型充电设备、qc型充电设备等。供电设备控制电路150经由信号线路与第三接口的信号端子电连接。供电设备控制电路150可以针对供电设备具有供电输出功率检测能力。

30.在供电设备插入第三接口130时,供电设备控制电路150可以检测出供电设备此时的供电输出功率。例如,在第三接口130是type c接口的情况下,供电设备需要支持pd协议,从而在供电设备插入到第三接口130时,供电设备控制电路150可以利用pd协议来检测出用于指示供电设备的供电输出功率的输出功率信号。例如,在供电设备是pd型充电设备时,供

电设备控制电路150可以经由信号线路与第三接口130的cc端子连接。在供电设备插入到第三接口130时,供电设备控制电路150可以从第三接口130的cc端子接收cc信号,并根据cc信号得到供电设备的供电输出功率、供电输出电压和供电输出电流。在供电设备是qc型充电设备时,供电设备控制电路150可以与第三接口130的d+端子和d-端子连接。在供电设备插入到第三接口130时,供电设备控制电路150可以从第三接口130的d+端子和d-端子接收d+信号和d-信号,并且根据d+信号和d-信号得到供电设备的供电输出功率。这里,所检测到的供电输出功率是供电设备的实时供电输出功率,所反映的是供电设备的实时供电能力。

31.在得到供电设备的供电输出功率后,供电设备控制电路150根据供电设备的供电输出功率、主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率,确定供电控制命令。

32.在本说明书中,主设备的充电所需功率用于表示可以触发针对主设备的充电操作所需的供电功率。在供电设备的供电功率低于充电所需功率时,供电设备不能对主设备进行充电。主设备的充电所需功率可以是主设备出厂配置参数,例如,可以利用规定输出电压下的电流值来表征,并且随着设备类型、设备型号或设备制造商的不同而不同。此外,针对一个主设备,可以具有多个可用充电所需功率,例如,针对手机,可用充电所需功率可以是“5v、3a”、“5v、1.5a”、“5v、900ma”等。此外,主设备的可用充电所需功率还可以包括正常充电状态下的充电所需功率、快速充电状态下的充电所需功率等。这里,快速充电状态下的充电所需功率大于正常充电状态下的充电所需功率。从端设备的工作功率用于表示从端设备正常工作所需的工作功率。从端设备的工作功率例如可以是从端设备的标称工作功率或额定工作功率。

33.在本说明书中,主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率可以预先通知给供电设备控制电路,或者在主设备连接到第一接口以及从端设备连接到第二接口时,由主设备或从端设备通知给供电设备控制电路。在一些实施例中,主设备的充电所需功率也可以由主设备和供电设备控制电路协商决定。例如,在主设备具有多个可用充电所需功率的情况下,供电设备控制电路可以将供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值提供给主设备,主设备根据该功率差值从多个可用充电所需功率中选择合适的可用充电所需功率作为最终的充电所需功率来提供给供电设备控制电路。

34.图2示出了根据本说明书的第一实施例的供电设备控制电路的一个示例控制过程200的流程图。

35.如图2所示,在210,响应于检测到供电设备插入第三接口,供电设备控制电路150检测供电设备的供电输出功率p

供电设备

。

36.在220,判断供电输出功率p

供电设备

是否不低于主设备的充电所需功率p

主设备

与从端设备的工作功率p

从端设备

之和。在主设备具有多个可用充电所需功率时,p

主设备

可以是最小可用充电所需功率,或者(由主设备或用户)指定的可用充电所需功率,例如,通过供电设备控制电路与主设备协商来指定可用充电所需功率。

37.如果判断为p

供电设备

≥p

主设备

+p

从端设备

,则在230,确定供电控制命令为第一供电控制命令。第一供电控制命令用于指示同时对主设备和从端设备供电。

38.在一个示例中,第一供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率对从端设备供电,并且以剩余功率(即,供电输出功率与从端设备的工作功率的差值功率)对主设备进行充电。

39.在另一示例中,第一供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率对从端设备供电,并且以主设备的充电所需功率对主设备进行充电。在主设备具有多个可用充电所需功率的情况下,供电设备控制电路可以将供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值通知给主设备,主设备根据该功率差值来从多个可用充电所需功率中选择出合适的充电所需功率,然后将所选择的充电所需功率或其等价消息(例如,该充电所需功率的编号、编码、唯一标识信息等)通知给供电设备控制电路。供电设备控制电路随后依照该充电所需功率对主设备充电。

40.如果判断为p

供电设备

《p

主设备

+p

从端设备

,则在240,判断供电设备的供电输出功率p

供电设备

是否不低于从端设备的工作功率p

从端设备

。如果判断为p

供电设备

≥p

从端设备

,则在250,确定供电控制命令为第二供电控制命令,第二供电控制命令用于指示对从端设备供电,并且不对主设备供电。在一个示例中,第二供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率p

从端设备

对从端设备供电。

41.如果判断为p

供电设备

《p

从端设备

,则在260,判断供电设备的供电输出功率p

供电设备

是否不低于主设备的充电所需功率p

主设备

。如果判断为p

供电设备

≥p

主设备

,则在270,确定供电控制命令为第三供电控制命令。第三供电控制命令用于指示对主设备供电,并且不对从端设备供电。在一个示例中,针对主设备的充电可以按照供电设备的供电输出功率执行。在另一示例中,针对主设备的充电可以按照主设备的充电所需功率执行。在主设备具有多个可用充电所需功率的情况下,供电设备控制电路可以将供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值通知给主设备,主设备根据该功率差值来从多个可用充电所需功率中选择出合适的充电所需功率,然后将所选择的充电所需功率或其等价消息(例如,该充电所需功率的编号、编码、唯一标识信息等)通知给供电设备控制电路。供电设备控制电路随后依照该充电所需功率对主设备充电。

42.如果判断为p

供电设备

《p

主设备

,则在280,确定供电控制命令为第四供电控制命令。第四供电控制命令用于指示不对主设备和从端设备供电。

43.图3示出了根据本说明书的第一实施例的供电设备控制电路的另一示例控制过程300的流程图。

44.如图3所示,在301,响应于检测到供电设备插入第三接口,供电设备控制电路150检测供电设备的供电输出功率p

供电设备

。

45.在302,判断供电输出功率p

供电设备

是否不低于主设备的充电所需功率p

主设备

与从端设备的工作功率p

从端设备

之和。在主设备具有多个可用充电所需功率时,p

主设备

可以是最小可用充电所需功率,或者(由主设备或用户)指定的可用充电所需功率,例如,通过供电设备控制电路与主设备协商来指定可用充电所需功率。

46.如果判断为p

供电设备

≥p

主设备

+p

从端设备

,则在303,判断主设备是否存在供电需求。所述供电需求用于指示需要外部供电设备来对主设备进行充电。

47.在一个示例中,供电设备控制电路可以基于供电设备的供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值来与主设备协商确定主设备存在是否供电需求。例如,供电设备控制电路将供电设备的供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值发送给主设备,主设备根据该功率差值确定是否需要进行充电。例如,在该功率差值大于充电所需功率时,确定存在充电需求,并将该充电需求发送给供电设备控制电路。此外,可选地,还可以进一步可

以基于该功率差值确定充电时使用的充电所需功率。在另一示例中,供电设备控制电路可以与主设备预先协商规定只要满足预定条件就进行充电。例如,预定条件可以是供电输出功率p

供电设备

不低于主设备的充电所需功率p

主设备

与从端设备的工作功率p

从端设备

之和。在另一示例中,供电设备控制电路可以响应于接收到主设备的供电请求而确定主设备存在供电需求。

48.在判断为主设备存在供电需求时,在304,确定供电控制命令为第五供电控制命令。第五供电控制命令用于指示同时对主设备和从端设备供电。同样,在一个示例中,第五供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率对从端设备供电,并且以剩余功率(即,供电输出功率与从端设备的工作功率的差值功率)对主设备进行充电。在另一示例中,第五供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率对从端设备供电,并且以主设备的充电所需功率对主设备进行充电。在主设备具有多个可用充电所需功率的情况下,供电设备控制电路可以将供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值通知给主设备,主设备根据该功率差值来从多个可用充电所需功率中选择出合适的充电所需功率,然后将所选择的充电所需功率或其等价消息(例如,该充电所需功率的编号、编码、唯一标识信息等)通知给供电设备控制电路。供电设备控制电路随后依照该充电所需功率对主设备充电。

49.如果判断为主设备不存在供电需求,则在305,确定供电控制命令为第六供电控制命令,第六供电控制命令用于指示对从端设备供电,并且不对主设备供电。在一个示例中,第六供电控制命令用于指示以从端设备的工作功率p

从端设备

对从端设备供电。

50.如果判断为p

供电设备

《p

主设备

+p

从端设备

,则在306,判断供电设备的供电输出功率p

供电设备

是否不低于从端设备的工作功率p

从端设备

。如果判断为p

供电设备

≥p

从端设备

,则在305,确定供电控制命令为第六供电控制命令。

51.如果判断为p

供电设备

《p

从端设备

,则在307,判断供电设备的供电输出功率p

供电设备

是否不低于主设备的充电所需功率p

主设备

。如果判断为p

供电设备

≥p

主设备

,则在308,判断主设备是否存在供电需求。如果主设备存在供电需求,则在309,确定供电控制命令为第七供电控制命令。第七供电控制命令用于指示对主设备供电,并且不对从端设备供电。在一个示例中,针对主设备的充电可以按照供电设备的供电输出功率执行。在另一示例中,针对主设备的充电可以按照主设备的充电所需功率执行。在主设备具有多个可用充电所需功率的情况下,供电设备控制电路可以将供电输出功率与从端设备的工作功率的功率差值通知给主设备,主设备根据该功率差值来从多个可用充电所需功率中选择出合适的充电所需功率,然后将所选择的充电所需功率或其等价消息(例如,该充电所需功率的编号、编码、唯一标识信息等)通知给供电设备控制电路。供电设备控制电路随后依照该充电所需功率对主设备充电。

52.如果判断为主设备不存在供电需求,则在310,确定供电控制命令为第八供电控制命令。第八供电控制命令用于指示不对主设备和所述从端设备供电。

53.如果判断为p

供电设备

《p

主设备

,则流程进行到310。在310,确定供电控制命令为第八供电控制命令。

54.回到图1,供电设备控制电路150与接口控制电路160电连接。在供电设备控制电路150确定出供电控制命令后,将所确定出的供电控制命令发送给接口控制电路160。

55.接口控制电路160与开关电路140电连接,并且开关电路140经由电源线路与第一接口110、第二接口120和第三接口130的供电端子电连接。接口控制电路160可以根据供电

控制命令对开关电路140进行开关控制,以实现供电设备与主设备和从端设备之间的对应供电线路的通断,由此使得供电设备根据供电控制命令来对主设备和从端设备进行供电。

56.图4示出了根据本说明书的第一实施例的开关电路140的实现示例示意图。

57.如图4所示,开关电路140包括第一开关电路141、第二开关电路142和第三开关电路143。第一开关电路141和第三开关电路143经由电源线路依次串联连接在第一接口110和第三接口130的供电端子之间。第二开关电路142经由电源线路连接在第二接口120的供电端子与第一开关电路141和第三开关电路143的中间连接点(中间结点)之间。

58.在本说明书中,第一开关电路141、第二开关电路142和第三开关电路143可以采用任何适合的开关机构实现,例如,数字开关电路或模拟开关电路,比如,基于三极管或三极管组实现的开关电路、基于场效应管或场效应管组实现的开关电路等。在一个示例中,可以采用n-mosfet管和p-mosfet管组合来实现开关电路。

59.要说明的是,图4中示出的开关电路140仅仅是例示性的实例。在其它实施例中,可以采用其它合适的方式来实现可以基于供电控制命令来实现供电线路通断的开关电路140。

60.图5示出了根据本说明书的第一实施例的接口控制电路160的示例控制过程500的流程图。

61.如图5所示,在510,从供电设备控制电路150接收供电控制命令。

62.在供电控制命令为第一供电控制命令或第五供电控制命令时,在520,接口控制电路160控制开关电路140来使得第一开关电路141、第二开关电路142和第三开关电路143都闭合。

63.在供电控制命令为第二供电控制命令或第六供电控制命令时,在530,接口控制电路160控制开关电路140来使得第一开关电路141断开,并且使得第二开关电路142和第三开关电路143闭合。

64.在供电控制命令为第三供电控制命令或第七供电控制命令时,在540,接口控制电路160控制开关电路140来使得第一开关电路141和第三开关电路143闭合,并且使得第二开关电路142断开。

65.在供电控制命令为第四供电控制命令或第八供电控制命令时,在550,接口控制电路160控制开关电路140来使得第三开关电路143断开。例如,在一个示例中,可以断开第一开关电路141、第二开关电路142和第三开关电路143。或者,在另一示例中,闭合第一开关电路141和第二开关电路142,并且断开第三开关电路143。

66.可选地,在另一示例中,供电连接器100还可以包括连接在第一接口110和第二接口120之间的信号传输线路(未示出)。所述信号传输线路被配置为在主设备和从端设备之间进行数据信号传输和信令信号传输,例如,传输主设备和从端设备进行数据处理时所需的数据信号和信令信号。信号传输线路的示例可以包括usb信号线路、dp(display port)信号线路等。

67.第二实施例

68.图6示出了根据本说明书的第二实施例的供电连接器600的示例结构示意图。第二实施例中示出的供电连接器600是针对第一实施例中示出的供电连接器100的修改例。

69.供电连接器600包括第一接口610、第二接口620、第三接口630、开关电路640、供电

设备控制电路650和接口控制电路660。第一接口610、第二接口620、第三接口630、开关电路640、供电设备控制电路650和接口控制电路660的结构和操作与第一实施例中的供电连接器100中的第一接口110、第二接口120、第三接口130、开关电路140、供电设备控制电路150和接口控制电路160的结构和操作相同,在此不再描述。

70.供电连接器600还包括连接在第一接口610和第二接口620之间的信号传输线路670。信号传输线路670被配置为在主设备和从端设备之间进行数据信号传输和信令信号传输。此外,信号传输线路670的数据传输速率不低于5gbps,即,该信号传输线路是高速信号传输线路,用于传输高速信号。信号传输线路670例如可以包括usb 3.1信号线路和dp信号线路。

71.供电连接器600还包括经由信号传输线路连接在第一接口610和第二接口620之间的时钟数据重建电路680。时钟数据重建电路680被配置为对第一接口110和第二接口120之间传输的信号进行信号重建和恢复。

72.在不同的应用场景下,主设备侧和从端设备侧所连接的线缆长短和粗细不同,从而使得在信号传输线路的信号传输速度在高达5~10gbps(例如,信号传输线路为usb 3.1信号线路和dp信号线路)的情况下,所传输的高速信号的直流衰减和交流衰减非常严重,在最严重的情况下,发送端所发出标准信号在接收端已经无法正常接收。利用上述时钟数据重建电路,可以在发送端去掉信道分布参数对信号的恶劣影响,随后经过时钟数据恢复电路来进行信号重建,然后把重建后的信号再次按照标准信号要求发出。

73.图7示出了根据本说明书的第二实施例的第一接口和第二接口之间的时钟数据重建电路680的示例结构示意图。

74.如图7所示,时钟数据重建电路680可以包括经由信号传输线路依序连接在第一接口110和第二接口120之间的第一信号均衡电路681、第一时钟数据恢复电路682和第一信号发送电路683。第一信号均衡电路681对第一接口110侧发送端信号进行信号均衡处理,由此去除信道分布参数对信号的恶劣影响。第一时钟数据恢复电路682对经过信号均衡处理后的信号进行时钟数据恢复处理,由此完成信号重建。第一信号发送电路683将第一时钟数据恢复电路682重建出的信号按照标准信号要求再次发出,由此确保第一接口侧110向第二接口侧120传输的信号的传输质量。

75.时钟数据重建电路680还可以包括经由信号传输线路依序连接在第二接口120和第一接口110之间的第二信号均衡电路684、第二时钟数据恢复电路685和第二信号发送电路686。第二信号均衡电路684、第二时钟数据恢复电路685和第二信号发送电路686的功能与操作与第一信号均衡电路681、第一时钟数据恢复电路682和第一信号发送电路683相同,在此不再描述。

76.第三实施例

77.图8示出了根据本说明书的第三实施例的供电连接器800的示例结构示意图。第三实施例中示出的供电连接器800是针对第二实施例中示出的供电连接器600的修改例。

78.在第三实施例中,第一接口和第二接口是type c接口,信号传输线路包括第一usb信号线路和dp信号线路。第一usb信号线路用于实现主设备和从端设备之间的双向通信,以及dp信号线路用于实现从主设备到从端设备的单向通信。第一usb信号线路和dp信号线路的数据传输速率不低于5gbps(即,高速信号传输线路)。第一usb信号线路例如可以包括

usb3.1信号线路。此外,可选地,在另一示例中,信号传输线路还可以包括第二usb信号线路,第二usb信号线路的数据传输速率低于5gbps(即,低速信号传输线路),并且第二usb信号线路直接连接在第一接口110和第二接口120之间。第二usb信号线路的示例例如可以包括usb 2.0信号线路、usb 1.0信号线路等。

79.供电连接器800包括第一接口810、第二接口820、第三接口830、开关电路840、供电设备控制电路850、接口控制电路860和信号传输线路870。第一接口810、第二接口820、第三接口830、开关电路840、供电设备控制电路850、接口控制电路860和信号传输线路870的结构和操作与第二实施例中的第一接口610、第二接口620、第三接口630、开关电路640、供电设备控制电路650、接口控制电路660和信号传输线路670的结构和操作相同,在此不再描述。

80.供电连接器800与供电连接器600的不同之处在于供电连接器800中的时钟数据重建开关电路880。图9示出了根据本说明书的第三实施例的第一接口和第二接口之间的时钟数据重建开关电路880的示例结构示意图。

81.如图9所示,与图6中的时钟数据重建电路680不同,除了包括时钟数据重建电路680所包括的所有组件之外,时钟数据重建开关电路880还包括经由高速信号传输线路连接在第一时钟数据恢复电路882和第一信号发送电路883之间以及第二时钟数据恢复电路885和第二信号发送电路886之间的通道切换电路887。通道切换电路887被配置为根据主设备和从端设备的正反插状态,对信号传输线路进行通道切换处理。主设备和从端设备的正反插状态可以由接口控制电路利用pd协议检测出。

82.可选地,在一个示例中,接口控制电路860可以具有两个支持pd协议的控制端口,其中,一个控制端口经由一根信号线与第一接口110的cc信号端子连接,以及另一控制端口经由两根信号线与第二接口120的两个cc信号端子连接。

83.在主设备和从端设备分别插入到第一接口和第二接口时,接口控制电路860可以根据从第一接口110和第二接口120的cc信号端子接收的cc信号确定出主设备和从端设备之间的正反插状态,并将所确定出的正反插状态(通道切换控制信号)发送给通道切换电路887。例如,可以通过gpio(general purpose input output)控制线路或i2c控制线路发送给通道切换电路887。相应地,通道切换控制信号可以为gpio信号或i2c信号。

84.第四实施例

85.图10示出了根据本说明书的第四实施例的基于type c接口实现的供电连接器1000的结构示意图。图10中示出的供电连接器1000应用于手机与ar眼镜协同工作的应用场景。

86.在该实施例中,手机充当主设备,并且第一接口是手机type c插头1010。ar眼镜充当从端设备,并且第二接口是眼镜type c插座1020。充电器充当供电设备,并且第三接口是充电器type c插座1030。

87.手机type c插头1010与眼镜type c插座1020之间的信号传输线路包括usb 2.0信号线路(第二usb信号线路)、usb 3.1信号线路(第一usb信号线路)和dp信号线路。usb 2.0信号线路直接连接在手机type c插头1010和眼镜type c插座1020的对应端子之间,从而使得usb 2.0信号可以通过usb 2.0信号线路在手机type c插头1010和眼镜type c插座1020之间传输。usb 3.1信号线路和dp信号线路所传输的信号经过时钟数据重建开关电路1080

处理后从发送端传输到接收端。

88.供电设备控制电路可以采用充电器控制器1050实现。充电器控制器1050与充电器type c插座1030之间连接有四根信号线,即,charger_usb_cc1、charger_usb_cc2、usb_dp和usb_dm。在供电设备插入到充电器type c插座1030中时,可以检测出充电器的供电输出功率,并且通过上述信号线传送给充电器控制器1050。然后,充电器控制器1050根据所检测出的供电输出功率、手机的充电所需功率和眼镜的工作功率来确定供电控制命令,并将该供电控制命令发送给接口控制电路。在一个示例中,充电器控制器1050例如可以采用cypress ccg3pa芯片实现。

89.接口控制电路可以采用双口type c控制单元1060实现,例如,采用cypress ccg4芯片实现。双口type c控制单元1060分别与第一到第三开关电路1041-1043连接,用于根据供电控制命令来控制第一到第三开关电路1041-1043的闭合和断开,由此实现供电设备对手机和眼镜的供电控制。此外,双口type c控制单元1060还分别与手机type c插头1010的cc_p1端子相连,以及与眼镜type c插座1020的两个cc端子(cc1_p2和cc2_p2)相连。在手机和眼镜分别插入到手机type c插头1010和眼镜type c插座1020时,双口type c控制单元1060根据来自手机type c插头1010的cc_p1端子的cc_p1信号以及来自眼镜type c插座1020的cc1_p2端子和cc2_p2端子的cc1_p2信号和cc2_p2信号,确定手机和眼镜的正反插状态。然后,双口type c控制单元1060将所确定出的正反插状态经由gpio线或i2c线传输给时钟数据重建开关电路1080。时钟数据重建开关电路1080基于所确定出的正反插状态来执行信号传输通道切换处理。

90.双口type c控制单元1060、手机type c插头1010和眼镜type c插座1020支持pd协议,从而使得在手机和眼镜插入手机type c插头1010和眼镜type c插座1020后,双口type c控制单元1060可以与手机端pd控制模块通信协商眼镜的工作模式、是否需要供电等等。此外,双口type c控制单元1060还可以与眼镜端pd控制模块通信协商,以确保正常实现手机与眼镜之间的视频流和数据流通信。

91.第五实施例

92.图11示出了根据本说明书的第五实施例的应用于供电连接器的供电控制方法1100的流程图。

93.如图11所示,在1100,在供电设备控制电路处,响应于检测到供电设备插入第三接口,检测该供电设备的供电输出功率。

94.在1120,在供电设备控制电路处,根据供电设备的供电输出功率、主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率,确定供电设备针对主设备和从端设备的供电控制命令。供电控制命令的确定过程具体参照上面的描述。

95.在1130,供电设备控制电路将供电控制命令发送给接口控制电路。

96.在1140,在接口控制电路处,响应于接收到供电控制命令,根据供电控制命令对开关电路进行开关控制以控制供电设备对主设备和从端设备的供电。开关电路的控制过程具体参照上面的描述。

97.第六实施例

98.图12示出了根据本说明书的第五实施例的应用于供电连接器的供电控制装置1200的一个实现示例的方框示意图。

99.如图12所示,供电控制装置1200包括供电输出功率检测单元1210、供电控制命令确定单元1220、供电控制命令发送单元1230和开关电路控制单元1240。供电输出功率检测单元1210、供电控制命令确定单元1220和供电控制命令发送单元1230组成供电设备控制电路,或者作为供电设备控制电路的组件。开关电路控制单元1240充当接口控制电路,或者作为接口控制电路的组件。

100.供电输出功率检测单元1210被配置为响应于检测到供电设备插入第三接口,检测该供电设备的供电输出功率。

101.供电控制命令确定单元1220被配置为根据供电设备的供电输出功率、主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率,确定供电设备针对主设备和从端设备的供电控制命令。

102.供电控制命令发送单元1230被配置为将供电控制命令发送给接口控制电路。

103.开关电路控制单元1240被配置为响应于接收到供电控制命令,根据供电控制命令对开关电路进行开关控制以控制供电设备对主设备和从端设备的供电。

104.如上参照图1到图12,对根据本说明书的实施例的连接器、应用于连接器的供电控制方法及供电控制装置的实施例进行了描述。在以上对方法实施例的描述中所提及的细节,同样适用于本说明书的装置的实施例。上面的供电控制装置可以采用硬件实现,也可以采用软件或者硬件和软件的组合来实现。

105.图13示出了根据本说明书的实施例的基于计算机系统实现的供电控制装置1300的示例硬件结构图。如图13所示,供电控制装置1300可以包括至少一个处理器1310、存储器(例如非易失性存储器)1320、内存1330和通信接口1340,并且至少一个处理器1310、存储器1320、内存1330和通信接口1340经由总线1360连接在一起。至少一个处理器1310执行在存储器中存储或编码的计算机程序(即,上述以软件形式实现的元素)。

106.在一个实施例中,在存储器中存储计算机程序,在计算机程序被执行时使得至少一个处理器1310:在供电设备控制电路侧,响应于检测到供电设备插入第三接口,检测该供电设备的供电输出功率;根据供电输出功率、主设备的充电所需功率和从端设备的工作功率确定供电设备针对主设备和从端设备的供电控制命令;以及将供电控制命令发送给接口控制电路,在接口控制电路侧,响应于接收到供电控制命令,根据供电控制命令对开关电路进行开关控制以控制供电设备对主设备和从端设备的供电。

107.应该理解,在存储器中存储的计算机程序被执行时,使得至少一个处理器1310执行本说明书的各个实施例中以上结合图1-图12描述的各种操作和功能。

108.根据一个实施例,提供了一种比如计算机可读介质的程序产品。计算机可读介质可以具有计算机程序(即,上述以软件形式实现的元素),该计算机程序被处理器执行时,使得处理器执行本说明书的各个实施例中以上结合图1-图12描述的各种操作和功能。具体地,可以提供配有计算机可读存储介质的系统或者装置,在该计算机可读存储介质上存储着实现上述实施例中任一实施例的功能的软件程序代码,且使该系统或者装置的计算机或处理器读出并执行存储在该计算机可读存储介质中的计算机程序。

109.在这种情况下,从计算机可读介质读取的计算机程序代码本身可实现上述实施例中任何一项实施例的功能,因此计算机可读程序代码和存储计算机可读程序代码的计算机可读存储介质构成了本发明的一部分。

110.计算机可读存储介质的实施例包括软盘、硬盘、磁光盘、光盘(如cd-rom、cd-r、cd-rw、dvd-rom、dvd-ram、dvd-rw、dvd-rw)、磁带、非易失性存储卡和rom。可选择地,可以由通信网络从服务器计算机上或云上下载程序代码。

111.根据一个实施例,提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序,该计算机程序当被处理器执行时,使得处理器执行本说明书的各个实施例中以上结合图1-图13描述的各种操作和功能。

112.本领域技术人员应当理解,上面说明书的各个实施例可以在不偏离实用新型实质的情况下做出各种变形和修改。因此,本实用新型的保护范围应当由所附的权利要求书来限定。

113.需要说明的是,上述各流程和各系统结构图中不是所有的步骤和单元都是必须的,可以根据实际的需要忽略某些步骤或单元。各步骤的执行顺序不是固定的,可以根据需要进行确定。上述各实施例中描述的装置结构可以是物理结构,也可以是逻辑结构,即,有些单元可能由同一物理实体实现,或者,有些单元可能分由多个物理实体实现,或者,可以由多个独立设备中的某些部件共同实现。

114.以上各实施例中,硬件单元或模块可以通过机械方式或电气方式实现。例如,一个硬件单元、模块或处理器可以包括永久性专用的电路或逻辑(如专门的处理器,fpga或asic)来完成相应操作。硬件单元或处理器还可以包括可编程逻辑或电路(如通用处理器或其它可编程处理器),可以由软件进行临时的设置以完成相应操作。具体实现方式(机械方式、或专用永久性电路、或者临时设置的电路)可以基于成本和时间上的考虑来确定。

115.上面结合附图阐述的具体实施方式描述了示例性实施例,但并不表示可以实现的或者落入权利要求书的保护范围的所有实施例。在整个本说明书中使用的术语“示例性”意味着“用作示例、实例或例示”,并不意味着比其它实施例“优选”或“具有优势”。出于提供对所描述技术的理解的目的,具体实施方式包括具体细节。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实施这些技术。在一些实例中,为了避免对所描述的实施例的概念造成难以理解,公知的结构和装置以框图形式示出。

116.本公开内容的上述描述被提供来使得本领域任何普通技术人员能够实现或者使用本公开内容。对于本领域普通技术人员来说,对本公开内容进行的各种修改是显而易见的,并且,也可以在不脱离本公开内容的保护范围的情况下,将本文所定义的一般性原理应用于其它变型。因此,本公开内容并不限于本文所描述的示例和设计,而是与符合本文公开的原理和新颖性特征的最广范围相一致。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1