移动电源的制作方法

1.本技术涉及充电设备技术领域,特别是涉及移动电源。

背景技术:

2.移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机、平板电脑等电子设备充电,使用方便快捷,也叫充电宝、旅行充电器等。然而,现有的移动电源需要通过电源线与待充电设备相连接,不便携带,使用体验不佳。

技术实现要素:

3.本技术实施例中提供一种移动电源,解决携带不便和使用体验不佳的问题。

4.本技术提供一种移动电源,包括外壳以及设于所述外壳内的电池、主板、传感器、无线充电模组和磁铁,所述电池、所述传感器、所述无线充电模组均与所述主板电性连接,所述外壳具有与所述无线充电模组相对应的充电区域,所述传感器检测到所述充电区域放置有待充电设备时,所述主板根据所述传感器的检测信号控制所述电池对所述无线充电模组通电以给待充电设备充电,所述磁铁用于对放置于所述充电区域的待充电设备进行吸附定位。

5.上述的移动电源,在需要对待充电设备进行充电或供电时,只需要将待充电设备放置在外壳的充电区域,移动电源的传感器便能够检测到待充电设备,从而主板根据传感器的检测信号控制电池对无线充电模组通电,实现对待充电设备充电,操作极为简便,同时,省去携带充电线的麻烦,提升便携性,改善用户体验。磁铁对待充电设备的吸附,使得待充电设备不容易相对移动电源移位,提高充电稳定性。

6.在其中一个实施例中,所述无线充电模组包括发射线圈和铁氧体,所述铁氧体叠设于所述电池,所述发射线圈设置于所述铁氧体的背向所述电池的一侧。

7.在其中一个实施例中,所述铁氧体与所述电池之间设有石墨片和泡棉,所述泡棉贴附于所述电池,所述石墨片叠设于所述泡棉的背向所述电池的一侧。

8.在其中一个实施例中,所述外壳包括第一壳和第二壳,所述第一壳连接有磁圈模组,所述第一壳与所述第二壳相连接,并使得所述磁圈模组环绕于所述发射线圈的周侧。

9.在其中一个实施例中,所述磁圈模组包括环状支架和多个磁块,所述环状支架开设有环形凹槽,多个所述磁块间隔地设置于所述环形凹槽中。

10.在其中一个实施例中,所述环形凹槽的底壁设有双面胶,多个所述磁块通过所述双面胶与所述环状支架相连接。

11.在其中一个实施例中,所述环状支架通过双面胶圈与所述第一壳相连接,所述双面胶圈覆盖所述环形凹槽并与所述环形凹槽内的多个所述磁块相连接。

12.在其中一个实施例中,还包括以下技术方案中的至少一种:

13.所述电池的背向所述发射线圈的一侧与所述第二壳相粘接;

14.或者,所述第一壳设置有热熔柱,所述传感器与通过所述热熔柱与所述第一壳相

连接;

15.或者,所述传感器设置于板对板连接器的一端,所述板对板连接器的另一端设置加强钢片,所述加强钢片的背面通过泡棉与所述第一壳相连接。

16.在其中一个实施例中,所述主板与所述无线充电模组并排设置并位于所述电池的同一侧。

17.在其中一个实施例中,所述外壳的背向所述充电区域的一侧设置有支撑架,所述支撑架具有第一状态和第二状态,第一状态下,所述支撑架通过磁吸贴附于所述外壳,第二状态下,所述支撑架的部分结构凸出于所述外壳的背向所述充电区域的一侧并用于支撑所述移动电源。

18.在其中一个实施例中,所述支撑架在所第二状态下,具有第一支撑边和第二支撑边,所述第一支撑边用于在移动电源横放时与所述移动电源所处的放置面相抵以支撑所述移动电源,所述第二支撑边用于在移动电源竖放时与所述移动电源所处的放置面相抵以支撑所述移动电源。

19.在其中一个实施例中,所述外壳和所述支撑架其中之一设置有磁铁,其中之另一设有磁吸件,当所述支撑架处于第一状态时,所述磁吸件与所述磁铁磁性相吸,以使得所述支撑架与所述外壳的背向所述充电区域的一侧保持贴合。

附图说明

20.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

21.图1为一实施例提供的移动电源的结构示意图;

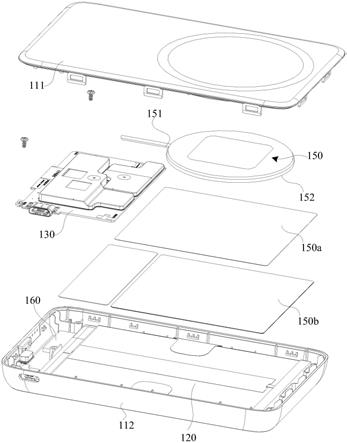

22.图2为一实施例提供的移动电源的分解结构示意图;

23.图3为一实施例的移动电源中,磁圈模组与第一壳的连接示意图;

24.图4为一实施例的移动电源中,移除第一壳时,磁圈模组与发射线圈在第二壳中的组装示意图;

25.图5为一实施例的移动电源中,磁圈模组的分解结构示意图;

26.图6为一实施例的移动电源中,移除第一壳时,磁圈模组、无线充电模块及主板在第二壳中的组装示意图;

27.图7为一实施方式的移动电源中,电池与第二壳的分解示意图;

28.图8为一实施方式的移动电源中,传感器的设置结构示意图;

29.图9为一实施方式的移动电源的支撑架对待充电设备进行横屏支撑时的状态示意图;

30.图10为一实施方式的移动电源的支撑架对待充电设备进行竖屏支撑时的状态示意图。

具体实施方式

31.为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。附图中

给出了本技术的较佳的实施例。但是,本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容的理解更加透彻全面。

32.作为在此使用的“待充电设备”指包括但不限于经由以下任意一种或者数种连接方式连接的能够接收和/或发送通信信号的装置:

33.(1)经由有线线路连接方式,如经由公共交换电话网络(public switched telephone networks,pstn)、数字用户线路(digital subscriber line,dsl)、数字电缆、直接电缆连接;

34.(2)经由无线接口方式,如蜂窝网络、无线局域网(wireless local area network,wlan)、诸如dvb-h网络的数字电视网络、卫星网络、am-fm广播发送器。

35.被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于以下电子设备:

36.(1)卫星电话或蜂窝电话;

37.(2)可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(personal communications system,pcs)终端;

38.(3)无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、web浏览器、记事簿、日历、配备有全球定位系统(global positioning system,gps)接收器的个人数字助理(personal digital assistant,pda);

39.(4)常规膝上型和/或掌上型接收器;

40.(5)常规膝上型和/或掌上型无线电电话收发器等。

41.参考图1所示,本技术一实施例提供的一种移动电源100,能够为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等待充电的电子设备(下称为“待充电设备”)充电。

42.结合图2和图3所示,移动电源100包括外壳110以及设于外壳110内的电池120、主板130、传感器140、无线充电模组150和磁铁160。电池120、传感器140、无线充电模组150均与主板130电性连接,其中,电池120用于为移动电源100内部的电元件提供电能,以及提供为待充电设备充电所需的电能。电池120作为移动电源100的主要结构,其可以是锂电池,也可以是镍镉电池,还可以是其他可充电电池,在此不做赘述。

43.外壳110具有与无线充电模组150相对应的充电区域110a,该充电区域110a指的是移动电源100对待充电设备进行充电或供电时,待充电设备的放置位置。传感器140用于检测待充电设备是否放置于该充电区域110a,以主板130合适地控制移动电源100对待充电设备充电。具体他,传感器140检测到充电区域110a放置有待充电设备时,主板130根据传感器140的检测信号控制电池120对无线充电模组150通电并使得无线充电模组150对待充电设备充电。

44.在需要对待充电设备进行充电或供电时,只需要将待充电设备放置在外壳110的充电区域110a,移动电源100的传感器140便能够检测到待充电设备,从而主板130根据传感器140的检测信号控制电池120对无线充电模组150通电,实现对待充电设备充电,操作极为简便,同时,省去携带充电线的麻烦,提升便携性,改善用户体验。设置于外壳110内的磁铁160用于对放置于充电区域110a的待充电设备进行吸附定位,提高充电稳定性。

45.传感器140的类型可以时光电传感器140、距离传感器140,也可以是压力传感器

140。对于传感器140的类型,在此不做限定,只要能够适应对待充电设备检测以判充电区域110a是否放置有待充电设备即可。在充电区域110a放置有待充电设备时,表面待充电设备处于就绪状态,此时,移动电源100能够利用其无线充电模组150为待充电设备进行无线充电。

46.在一些实施方式中,无线充电模组150包括发射线圈151和铁氧体152。铁氧体152叠设于电池120,发射线圈151设置于铁氧体152的背向电池120的一侧。该实施方式中,无线充电模组150与电池120层叠设置以维持移动电源100整体结构紧凑,同时,可以利用铁氧体152实现较好的隔磁和导磁效果,使得无线充电模组150为待充电设备充电时,发射线圈151通电所产生的电磁能尽可能少地辐射至电池120所在一侧而导致电池120温度过高,发射线圈151通电所产生的电磁能尽可能多地朝待充电设备所在一侧辐射,以提高电磁转换效率。

47.进一步地,铁氧体152与电池120之间设有石墨片150a和泡棉150b,泡棉150b贴附于电池120,石墨片150a叠设于泡棉150b的背向电池120的一侧。其中,石墨片150a具有良好的导热效果,以加快无线充电模组150工作时的散热性能。同时,利用泡棉150b良好的缓冲性能,对电池120进行保护,减少电池120受损的几率,以提升移动电源100的使用寿命。

48.继续参阅图2所示,外壳110包括第一壳111和第二壳112。第一壳111和第二壳112之间可以采取卡扣连接,也可以采取胶水将两者的边缘粘接在一起。对于第一壳111和第二壳112的连接方式,在此不做限定。

49.需要特别指出的是,外壳110作为移动电源100的封装壳体,第一壳111和第二壳112连接后围合的空间将为移动电源100的电池120、主板130、传感器140和无线充电模组150等结构提供组装空间。

50.结合图3和图4所示,第一壳111连接有磁圈模组170,第一壳111与第二壳112相连接,并使得磁圈模组170环绕于发射线圈151的周侧。采取这种结构,可以方便组装。具体地,由于磁圈模组170和发射线圈151分别设置在第一壳111和第二壳112,从而可以分开组装后,再通过第一壳111和第二壳112相连来将磁圈模组170环绕在发射线圈151的周侧,这种组装结构提高了装配效率,降低生产成本。其中,磁圈模组170可以起到增大发射线圈151通电时产生的磁通量,以提升电磁利用率,加快充电效率。

51.结合图5所示,磁圈模组170包括环状支架171和多个磁块172,环状支架171开设有环形凹槽171a,多个磁块172间隔地设置于环形凹槽171a中,这样,多个磁块172便形成环状的磁结构,由于发射线圈151与磁圈模组170相对,从而在发射线圈151通电产生电磁能时,磁圈模组170能够起到良好的导磁效果,加强向待充电设备发射电磁能,以提高电磁利用率,继而加快充电效率。此外,磁圈模组170的多个磁块172也可以对放置于充电区域110a的待充电设备产生磁吸力,从而使得待充电设备不容易相对移动电源100移动,从而提高充电稳定性。

52.在一些实施方式中,环形凹槽171a的底壁设有双面胶171b,多个磁块172通过双面胶171b与环状支架171相连接,从而利用双面胶171b提高磁块172的稳定性,以确保多个磁块172彼此保持间隔。

53.需要特别指出的是,磁块172可以是先充磁,再安装至环形凹槽171a,也可以是,先安装至环形凹槽171a,再充磁。例如,将双面胶171b贴在环状支架171的环形凹槽171a里,然后把未充磁的多个磁块172在环形凹槽171a内形成环状的磁结构,然后在环状的磁结构顶

部贴上双面胶层171c(参阅图6所示)以防充磁后的磁铁160散开。环状支架171的背向环形凹槽171a的一侧贴上泡棉171c,然后把磁圈模组170放进充磁设备中进行充磁,接着把磁圈模组170通过双面胶层171c贴在第一壳111上。

54.在一些实施方式中,环形凹槽171a的底壁的双面胶171b可以省去,例如,环状支架171通过双面胶圈(图未示出)与第一壳111相连接,双面胶圈覆盖环形凹槽171a并与环形凹槽171a内的多个磁块172相连接,从而既可以利用该双面胶圈来固定位于环形凹槽171a内的多个磁块172,防止多个磁块172充磁后松散,同时,又可以利用该环形胶圈将组装好的磁圈模组170与第一壳111相连接。

55.在一些实施方式中,电池120的背向发射线圈151的一侧与第二壳112相粘接,例如,结合图7所示,电池120的背面贴有双面胶纸120a,从而可以利用双面胶纸120a将电池120快捷地与第二壳112相粘接。再例如,电池120的背向发射线圈151的一侧涂敷有胶水,利用胶水将电池120粘附至第二壳112,待胶水固化,电池120便不容易从第二壳112掉落。胶水可以是热固胶,从而在需要对移动电源100进行维修时,只需要对其进行加热,便可以便捷地将电池120与第二壳112分离。

56.第一壳111设置有热熔柱,传感器140与通过热熔柱与第一壳111相连接。具体地,结合图8所示,传感器140的电路板上设置有供热熔柱穿过的穿孔140a,第一壳111上的热熔柱穿过该穿孔140a后,热熔柱通过热熔与穿孔140a形成稳定连接,从而避免传感器140从第一壳111脱落。

57.需要特别说明的是,传感器140设置在线路板140b上,热熔连接的位置位于线路板140b,不会对传感器140的性能产生不良影响。

58.进一步地,结合图8所示,线路板140b为柔性线路,并形成板对板连接器,传感器140设置于板对板连接器的一端,板对板连接器的另一端设置加强钢片140c,加强钢片140c的背面通过泡棉140d与第一壳111相连接,从而在板对板连接器的公头和母座配合时,泡棉150b能够提供较好的缓冲效果,避免连接位置容易松动而影响连接稳定性。

59.结合图7和图8所示,主板130与无线充电模组150并排设置并位于电池120的同一侧,这样,充分利用壳体空间,使得结构紧凑。

60.需要说明的是,移动电源100还设置有用于显示工作状态的指示灯,指示灯所发出的光可以透过外壳110上的透光孔或透光件。对于指示灯的安装位置,在此不做限定,可以是位于外壳110的周侧,也可以是设置的第二壳112所在一侧。

61.结合图9和图10所示,外壳110的背向充电区域110a的一侧设置有支撑架180,支撑架180具有第一状态和第二状态,第一状态下,支撑架180通过磁吸贴附于外壳110,第二状态下,支撑架180的部分结构凸出于外壳110的背向充电区域110a的一侧并用于支撑移动电源100。采取这种结构,既可以方便携带移动电源100,同时,又可以利用支撑架180在第二状态下将移动电源100保持在侧立状态,从而使得放置于充电区域110a的待充电设备能够侧立,继而使得支撑架180作为手机支架来使用,对待充电设备进行良好支撑,以便充电时使用待充电设备进行播放视频、录制视频或直播等。

62.继续参阅图9和图10所示,支撑架180在所第二状态下,具有第一支撑边181和第二支撑边182,第一支撑边181用于在移动电源100横放时与移动电源100所处的放置面相抵以支撑移动电源100,第二支撑边182用于在移动电源100竖放时与移动电源100所处的放置面

相抵以支撑移动电源100。通过这种方式,支撑架180既可以用于横向支撑移动电源100,又能够竖向支撑移动电源100,从而在移动电源100对待充电设备充电200时,支撑架180处于第二状态下可以对待充电设备200进行横屏支撑(如图9所示),也可以对待充电设备200进行竖屏支撑(如图10所示)。

63.外壳110和支撑架180其中之一设置有磁铁,其中之另一设有磁吸件,当支撑架180处于第一状态时,磁吸件与磁铁磁性相吸,以使得支撑架180与外壳110的背向充电区域110a的一侧保持贴合,从而维持移动电源100的整体美观。

64.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

65.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1