一种移动电源的散热窗的制作方法

1.本实用新型涉及设备通风技术领域,特别是涉及一种移动电源的散热窗。

背景技术:

2.目前在电子产品中,户外箱体、柜体或箱式变电站等,在户外工作时需要保证通风畅通,因此现有技术中往往采用安装散热窗的方式解决。散热窗带有通风口,但是在带有大灰尘颗粒和水珠的工况中,水珠却能够通过通风口进入散热窗的内部,因此,该种方式具有防水功能不足的问题。水珠还容易导致箱体内物品受潮或由于雨水的浸泡而发霉、失效,甚至对箱体内的设备产生严重影响。对于包含有锂电池包的移动电源,水珠、水滴和大颗粒的灌入,不但影响电源的使用寿命,还会造成安全隐患。

3.因此,亟需一种既能够通风又能够疏导雨水的散热窗。

技术实现要素:

4.有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型公开了一种移动电源的散热窗,所要解决的技术问题是水珠、水滴和大颗粒灌入散热窗。

5.为实现上述目的,本实用新型提供了一种移动电源的散热窗,所述散热窗上设有通风口,散热窗的内侧连接所述通风口的下平面设有引水槽;所述引水槽的底部均为向上倾斜的斜面,所述引水槽的顶部低于所述通风口的上平面。

6.优选的,所述引水槽的底部斜面与所述通风口的下平面之间的夹角为130~150

°

。

7.优选的,所述引水槽的顶部与所述通风口的上平面之间的间隙为1~2mm。

8.优选的,所述引水槽的顶部与所述通风口的尾部之间的水平距离为2~3mm。

9.通过以上间隙和距离的设置,既保证了通风,又避免了雨水、水珠等的灌入。

10.优选的,所述通风口包括第一通风口和第二通风口,所述第一通风口和所述第二通风口位于散热窗的上侧,第二通风口对称布置于第一通风口的两侧;所述第一通风口和第二通风口分别设有对应的第一引水槽和第二引水槽;第一通风口呈水平状态,第二通风口呈倾斜状态。

11.优选的,所述第二通风口与水平方向之间的夹角为30~45

°

。

12.通过第二通风口倾斜角度的设计,流入第二通风口的水滴会因自身重力往下汇聚于第二引水槽的下端,并流入下端边缘的圆弧倒角部分,由此第二引水槽完成引流,水滴流出散热窗。

13.优选的,所述散热窗的上侧呈斜坡状,所述通风口的底沿与通风口的顶沿之间的距离差为0.1~0.3mm。

14.通过散热窗的上侧的斜坡状设计,便于雨水或水珠顺着第一通风口或第二通风口流下,实现导流作用。

15.优选的,所述第二通风口的下端设有圆弧倒角。

16.优选的,所述散热窗的下侧设有向内的凹槽,所述凹槽上设置有第三通风口,所述

第三通风口的下侧对应设有第三引水槽。

17.通过凹槽的设计,水珠或雨水会因为自重落下时,可以防止水珠或雨水流入第三通风口内。

18.本实用新型的有益效果是:

19.通过引水槽的相关的结构和尺寸的设计,当较大的灰尘颗粒靠近通风口时,会冲击在引水槽的斜面上,而不会进入散热窗的内部。同样,当水雾、水滴或水珠等液体从通风口进入时,会被引水槽遮挡。由于水珠本身的重力,水珠还会顺着引水槽的斜面的方向流出。由此,使得水珠、水滴和大颗粒灌入散热窗的问题得以解决,提高电源的使用寿命,防止造成安全隐患。

附图说明

20.图1是本实用新型的整体外侧结构示意图;

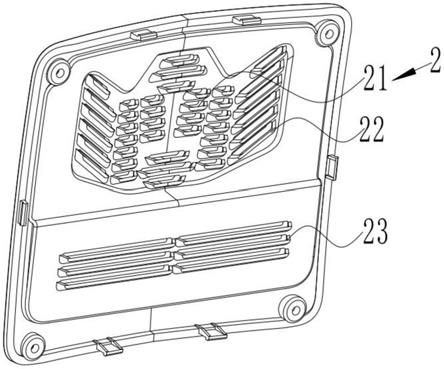

21.图2是本实用新型的整体内侧结构示意图;

22.图3是本实用新型的主视示意图;

23.图4是图3中的a向剖视示意图;

24.图5是图3中的b向剖视示意图;

25.图6是图4中的c处放大示意图;

26.图7是图5中的d处放大示意图;

27.图8是图3中的e处放大示意图。

28.上述附图中:1、通风口;11、第一通风口;12、第二通风口;121、圆弧倒角;13、第三通风口;2、引水槽;21、第一引水槽;22、第二引水槽;23、第三引水槽;3、凹槽。

具体实施方式

29.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,需注意的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方式构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

30.如图1和图2所示,本实用新型提供了一种移动电源的散热窗,散热窗上设有通风口1,散热窗的内侧连接通风口1的下平面设有引水槽2;引水槽2的底部均为向上倾斜的斜面,引水槽2的顶部低于通风口1的上平面。详细的,如图6和图7所示,引水槽2的底部斜面与通风口1的下平面之间的夹角α为140

°

,引水槽2的顶部与通风口1的上平面之间的间隙高度h为1mm,引水槽2的顶部与通风口1的尾部之间的水平距离l为2.5mm。

31.在本实施例中,通过引水槽2的相关的结构和尺寸的设计,既保证了通风,又避免了雨水、水珠等的灌入。当较大的灰尘颗粒靠近通风口1时,会冲击在引水槽2的斜面上,而不会进入散热窗的内部。同样,当水雾、水滴或水珠等液体从通风口1进入时,会被引水槽2遮挡。由于水珠本身的重力,水珠还会顺着引水槽2的斜面的方向流出。由此,使得水珠、水滴和大颗粒灌入散热窗的问题得以解决,提高电源的使用寿命,防止造成安全隐患。

32.如图1和图2所示,通风口1包括第一通风口11和第二通风口12,第一通风口11和第二通风12口位于散热窗的上侧,第二通风口12对称布置于第一通风口11的两侧;第一通风口11和第二通风口12分别设有对应的第一引水槽21和第二引水槽22。如图3所示,第一通风口11呈水平状态,第二通风口12呈倾斜状态,且第二通风口12与水平方向之间的夹角为37.5

°

,如图8所示,第二通风口12的下端设有圆弧倒角。

33.在本实施例中,通过第二通风口12倾斜角度的设计,流入第二通风口12的水滴会因自身重力往下汇聚于第二引水槽22的下端,并流入下端边缘的圆弧倒角部分,由此第二引水槽22完成引流,水滴流出散热窗。

34.如图4至图7所示,散热窗的上侧呈斜坡状,通风口1的底沿与通风口1的顶沿之间的距离差i为0.15mm。此外,通风口1还包括第三通风口13,散热窗的下侧设有向内的凹槽3,凹槽3上设置第三通风口13,第三通风口13的下侧对应设有第三引水槽23。

35.在本实施例中,通过散热窗的上侧的斜坡状设计,便于雨水或水珠顺着第一通风口11或第二通风口12流下,实现导流作用。通过凹槽3的设计,水珠或雨水会因为自重落下,可以防止水珠或雨水流入第三通风口13内。

36.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1