电机转子、电机和新能源汽车的制作方法

1.本技术涉及新能源汽车技术领域,具体涉及一种电机转子、电机和新能源汽车。

背景技术:

2.新能源汽车发展如火如荼,电动汽车的核心是俗称“三电系统”即电池、电控、电机。其中驱动电机直接影响了电动汽车的动力性能及续航能力。目前用于新能源电动汽车的驱动电机主流的方案已经从异步电机转向永磁同步电机。永磁同步电机具有调速范围宽、高功率密度、高效率、便于控制等优点,为大部分新能源电动车所青睐。

3.内置式永磁同步电机的转子拓扑结构对电机性能有重要影响,相较于表贴式结构,内置式对于永磁体的利用率更高且拥有更宽的恒功率速度范围、更大的转子设计灵活性。因此选择设计优化内置式永磁同步电机的转子拓扑结构,提高过载能力、效率和功率密度,并改善其调速能力。

4.新能源汽车对永磁同步电机高功率密度和高转矩的要求,不仅可以从电磁角度进行设计也可以通过结构拓扑优化实现。电机轻量化设计越来越被引起重视,从降低成本的考虑,转子去重之后用料更少,冲片切削的材料可以回收,客观上铁芯轻量化可以实现降本;从转子结构的角度来分析,减轻转子铁芯重量,可以降低转子铁芯转动惯量,易于控制。电机总重下降,可以提高电机功率密度,提升新能源汽车的续航里程,对转矩脉动和nvh特性也有所改善。

5.相关技术中提供了一种电机转子结构,设计了一种减重槽,减重槽的外侧边与所述转子铁芯的中心轴线之间的最大距离为r6,所述减重槽的内侧边与所述转子铁芯的中心轴线之间的最小距离为r7,所述相邻的两个所述减重槽之间的距离为l6,转子铁芯的中心轴孔的半径为r8。

6.该转子铁芯减重槽设计,虽然能够满足设计转速和设计转矩内的强度要求,但减重方案保守,电机转子转动惯量较大,造成起动/制动滞顿的问题,给控制和调试带来困难。

技术实现要素:

7.因此,本技术要解决的技术问题在于提供一种电机转子、电机和新能源汽车,能够更加有效实现电机的轻量化设计,减小转子转动惯量,使得电机更加易于控制。

8.为了解决上述问题,本技术提供一种电机转子,包括转子铁芯,转子铁芯包括磁钢槽和设置在磁钢槽的径向内侧的减重槽,减重槽包括第一减重槽和第二减重槽,第一减重槽和第二减重槽沿转子铁芯的周向交替排布,在垂直于转子铁芯的中心轴线的横截面上,第一减重槽的周向宽度沿着径向向外的方向递增,第二减重槽的周向宽度沿着径向向外的方向递减。

9.优选地,沿着径向向外的方向,第一减重槽呈开口外扩的u形,第二减重槽呈开口内收的u形。

10.优选地,第一减重槽和第二减重槽均呈v形,第一减重槽的开口朝向转子外圆,第

二减重槽的开口朝向转子内孔。

11.优选地,相邻的第一减重槽和第二减重槽之间通过加强筋间隔开。

12.优选地,同一极下,磁钢槽为至少两个,至少两个磁钢槽沿转子铁芯的周向呈开口向外的v形排布,相邻的两个磁钢槽之间形成隔磁桥,隔磁桥的延伸方向与相邻的加强筋的延伸方向之间呈预设夹角。

13.优选地,隔磁桥的延伸方向与相邻的加强筋的延伸方向之间的夹角为α,α=5~7

°

。

14.优选地,电机转子为斜极转子。

15.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽为至少两个,至少两个磁钢槽沿转子铁芯的周向呈开口向外的v形排布,相邻的两个磁钢槽之间的夹角为

△

,120

°

≤

△

≤150

°

,磁钢槽内设置有永磁体,永磁体的宽度为l1,

△

=(8~10)*l1*1deg/mm。

16.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽为至少两个,至少两个磁钢槽沿转子铁芯的周向排布,磁钢槽内设置有永磁体,永磁体的宽度为l1,永磁体的长度为l2,l2=18mm~22mm,l2=(0.85~1.1)*l1。

17.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽为至少两个,至少两个磁钢槽沿转子铁芯的周向排布,磁钢槽内设置有永磁体,永磁体的宽度为l1,磁钢槽与转子外圆相邻边的边长为l3,l3=(0.7~1)*l1。

18.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽为至少两个,至少两个磁钢槽沿转子铁芯的周向排布,相邻的两个磁钢槽之间形成隔磁桥,磁钢槽内设置有永磁体,永磁体的宽度为l1,l1=15mm~20mm,隔磁桥的径向长度为l4,周向宽度为l5,l4=(0.9~1.0)*l1,l5=1mm~2mm。

19.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,加强筋呈波浪形,加强筋的一侧包括n个依次连接的圆弧曲线,相邻的圆弧曲线的凹凸方向相反,圆弧曲线的半径为rq,rq=9mm~10mm,各圆弧曲线的圆心角θ满足θ=0.8

°

~3

°

,其中n为大于4的整数。

20.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,第一减重槽和第二减重槽的径向外侧为位于同一圆周上的弧形,该圆周的半径为r3,磁钢槽的内边缘所在的圆周的半径为r2,r3=r2-a,a=10mm~20mm。

21.优选地,在垂直于转子铁芯的中心轴线的截面内,第一减重槽和第二减重槽靠近转子内孔的一侧均为内侧圆弧,以转子内孔的中心为圆形,第一减重槽的内侧圆弧的圆心所在的圆周半径为r4,第二减重槽的内侧圆弧的圆心所在的圆周半径为r5,r5=(0.9~0.95)*r4。

22.根据本技术的另一方面,提供了一种电机,包括电机转子,该电机转子为上述的电机转子。

23.根据本技术的另一方面,提供了一种新能源汽车,包括上述的电机转子或上述的电机。

24.本技术提供的电机转子,包括转子铁芯,转子铁芯包括磁钢槽和设置在磁钢槽的径向内侧的减重槽,减重槽包括第一减重槽和第二减重槽,第一减重槽和第二减重槽沿转子铁芯的周向交替排布,在垂直于转子铁芯的中心轴线的横截面上,第一减重槽的周向宽

度沿着径向向外的方向递增,第二减重槽的周向宽度沿着径向向外的方向递减。该电机转子对减重槽结构进行了优化,拥有至少两种槽型,在满足电机工作结构强度要求的前提下,槽型设计尽可能去除不需要的材料,从而使得减重槽可以设计的尽可能大,能够更加有效实现电机的轻量化设计,减小转子转动惯量,使得电机更加易于控制。

附图说明

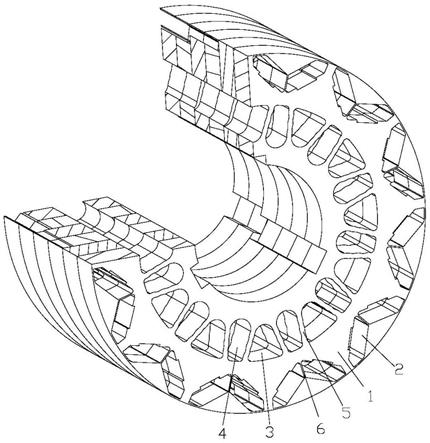

25.图1为本技术一个实施例的转子铁芯的立体结构示意图;

26.图2为本技术一个实施例的转子铁芯的结构示意图;

27.图3为本技术一个实施例的转子铁芯的尺寸结构图;

28.图4为本技术一个实施例的电机转子的尺寸结构图。

29.附图标记表示为:

30.1、转子铁芯;2、磁钢槽;3、第一减重槽;4、第二减重槽;5、加强筋;6、隔磁桥;7、永磁体。

具体实施方式

31.结合参见图1至图4所示,根据本技术的实施例,电机转子包括转子铁芯1,转子铁芯1包括磁钢槽2和设置在磁钢槽2的径向内侧的减重槽,减重槽包括第一减重槽3和第二减重槽4,第一减重槽3和第二减重槽4沿转子铁芯1的周向交替排布,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的横截面上,第一减重槽3的周向宽度沿着径向向外的方向递增,第二减重槽4的周向宽度沿着径向向外的方向递减。

32.该电机转子对减重槽结构进行了优化,拥有至少两种槽型,在满足电机工作结构强度要求和不影响转子磁路的前提下,槽型设计尽可能去除不需要的材料,从而使得减重槽可以设计的尽可能大,能够更加有效实现电机的轻量化设计,减小转子转动惯量,使得电机更加易于控制。

33.在一个实施例中,相邻的第一减重槽3和第二减重槽4之间通过加强筋5间隔开,可以利用加强筋5来实现减重槽内侧和外侧的转子铁芯1之间的连接,保证转子铁芯1的整体结构强度。

34.在一个实施例中,沿着径向向外的方向,第一减重槽3呈开口外扩的u形,第二减重槽4呈开口内收的u形。在本实施例中,第一减重槽3开口外扩,第二减重槽4开口内收,可以在两种减重槽之间形成厚度基本一致的加强筋5,从而保证加强筋5的厚度可以设计的较小,同时还能够保证转子铁芯1的结构强度。此外,u形结构的减重槽,应力性能会更佳,能够避免对转子铁芯1的结构强度造成不良影响。

35.在一个实施例中,第一减重槽3和第二减重槽4均呈v形,第一减重槽3的开口朝向转子外圆,第二减重槽4的开口朝向转子内孔。在本实施例中,第一减重槽3和第二减重槽4均呈v形,可以更加便于对加强筋5的倾斜方向进行控制,方便设计出所需的加强筋5的结构。

36.在一个实施例中,第一减重槽3和第二减重槽4中的其中一个呈u形,另外一个呈v形,且一个沿着径向向外的方向外扩,另一个沿着径向向外的方向内收,从而形成优化组合,保证各个加强筋5的结构的一致性。

37.在一个实施例中,同一极下,磁钢槽2为至少两个,至少两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向呈开口向外的v形排布,相邻的两个磁钢槽2之间形成隔磁桥6,隔磁桥6的延伸方向与相邻的加强筋5的延伸方向之间呈预设夹角。

38.在一个实施例中,隔磁桥6的延伸方向与相邻的加强筋5的延伸方向之间的夹角为α,α=5~7

°

。

39.在本实施例中,两种减重槽交替排布,形成相对于隔磁桥6呈一定角度的加强筋5,隔磁桥6沿着转子铁芯1的径向延伸,因此,加强筋5相对于隔磁桥6倾斜,相当于相对于转子铁芯1的经过加强筋5的半径倾斜,这种结构能够改善加强筋5的受力,提高加强筋5的结构强度,从而在效提升转子铁芯1的结构强度的同时减少材料用料,有益于降低成本。

40.在一个实施例中,位于隔磁桥6两侧的两个相邻的加强筋5关于隔磁桥6呈对称关系,可以在不影响转子磁路和转子结构强度的前提下更加有效地为电机转子去除尽可能多的重量。

41.在一个实施例中,加强筋5呈波浪形,能够在节省用料的同时满足转子铁芯1的结构强度要求。

42.结合参见图1和图2所示,在一个实施例中,电机转子为斜极转子,转子铁芯1由多个转子分段铁芯组成,通过旋转叠压的方式形成多段式斜极,斜极角度为β,可以利用斜极使得各个铁芯冲片的加强筋5均能够错开一定角度,产生多个由加强筋5组成的扇叶,从而能够带动空气在减重槽中流动,带走电机转子产生的热量。

43.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽2为至少两个,至少两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向呈开口向外的v形排布,相邻的两个磁钢槽2之间的夹角为

△

,120

°

≤

△

≤150

°

,磁钢槽2内设置有永磁体7,永磁体7的宽度为l1,

△

=(8~10)*l1*1deg/mm。

44.在本实施例中,两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向呈开口向外的v形排布,且两者之间的夹角

△

的范围在120

°

至150

°

之间,使得所设计的电机转子保留了v型拓扑结构,可以采用大极弧设计,同时在相邻的磁钢槽2之间形成隔磁桥6,能够实现对电机转矩脉动的有效削弱,并且降低电机谐波。

45.此外,使得呈v形设计的两个磁钢槽2之间的夹角位于120

°

至150

°

之间,能够获得良好的扭矩输出,同时可以使得电机转子保持较低的转矩脉动。

46.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽2为至少两个,至少两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向排布,磁钢槽2内设置有永磁体7,永磁体7的宽度为l1,永磁体7的长度为l2,l2=18mm~22mm,l2=(0.85~1.1)*l1,可以形成近似方形截面的磁钢,保证更加强劲的扭矩输出。

47.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽2为至少两个,至少两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向排布,磁钢槽2内设置有永磁体7,永磁体7的宽度为l1,磁钢槽2与转子外圆相邻边的边长为l3,隔磁结构边长l3的设计合理能够改善电机谐波含量并降低转矩脉动。当l3=(0.7~1)*l1时,可以在保证转矩输出的前提下有效降低转矩脉动。

48.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,同一极下,磁钢槽2为至少两个,至少两个磁钢槽2沿转子铁芯1的周向排布,相邻的两个磁钢槽2之间形成隔磁桥

6,磁钢槽2内设置有永磁体7,永磁体7的宽度为l1,l1=15mm~20mm,隔磁桥6的径向长度为l4,周向宽度为l5,l4=(0.9~1.0)*l1,l5=1mm~2mm,能够为转子高转速运动下结构强度提供保证的同时,有效减少漏磁,提高电机工作性能。

49.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,加强筋5呈波浪形,加强筋5的一侧包括n个依次连接的圆弧曲线,相邻的圆弧曲线的凹凸方向相反,圆弧曲线的半径为rq,rq=9mm~10mm,各圆弧曲线的圆心角θ满足θ=0.8

°

~3

°

,其中n为大于4的整数。通过有限元仿真软件静力分析可知,采用波浪形的加强筋5,在节省用料的同时能够满足转子铁芯1的结构强度要求。

50.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,第一减重槽3和第二减重槽4的径向外侧为位于同一圆周上的弧形,该圆周的半径为r3,磁钢槽2的内边缘所在的圆周的半径为r2,r3=r2-a,a=10mm~20mm。减重槽的设计与转子半径r1、主轴半径r6相关,减重槽外槽r3的选择,r3应在不影响转子磁路的情况下尽可能大,所以r3与转子磁钢槽内圈r2呈约束关系。将r3与r2之间的约束关系限定为r3=r2-a,a=10mm~20mm,这是由于r3是减重槽外圆直径,r2是磁钢槽内圆直径,r3和r2之间的距离,是存在磁场的,之所以选择a=10mm~20mm,其一,r3与r2之间的间距过大,没有最大化的去重,浪费硅钢材料,其二如果r3与r2之间的间距过小,会导致硅钢片磁密饱和,影响电机的转矩性能,直白的说就是出力不够。所以a=10mm~20mm时,可以保证电机转子足够节省材料,同时又能保证磁密不饱和。作为一个优选的实施例,a=11mm。

51.在一个实施例中,在垂直于转子铁芯1的中心轴线的截面内,第一减重槽3和第二减重槽4靠近转子内孔的一侧均为内侧圆弧,以转子内孔的中心为圆形,第一减重槽3的内侧圆弧的圆心所在的圆周半径为r4,第二减重槽4的内侧圆弧的圆心所在的圆周半径为r5,r5=(0.9~0.95)*r4,这样设计形成的减重槽相比于现有技术可以在保证结构强度的前提下更有效去除重量,能够有效降低成本,同时更加能够突出本技术的减重槽结构的优势。

52.本技术实施例的电机转子,采用优化的转子拓扑结构,通过约束转子拓扑关键尺寸,实现电机轻量化设计,降低成本,减少电机噪声,提升电机散热能力,减少谐波含量,提升电机效率。

53.根据本技术的实施例,电机包括电机转子,该电机转子为上述的电机转子。

54.根据本技术的实施例,新能源汽车包括上述的电机转子或上述的电机。

55.本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。

56.以上仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。以上仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1