一种低功耗启动器的制作方法

1.本技术涉及一种低功耗启动器,主要适用于带运行电容或启动电容的压缩机电机的启动,也可用于一般单相交流电机的启动。

背景技术:

2.目前制冷压缩机大多采用分相式单相异步电动机,为了使电动机能自行启动,在电动机的定子铁芯上设置了两套绕组,即用以产生主磁场的主绕组和用以产生辅助磁场的副绕组,通电后主、副磁场合成的旋转磁场切割静止转子产生一定的电磁转矩,使转子开始旋转,启动后的转子转矩将逐渐增大,当转速达到75%~80%的同步转速时,切断副绕组回路,电动机仍能继续旋转升速,直至达到与外阻抗转矩平衡、稳定运转。通常利用ptc启动器来完成启动过程,在制冷压缩机电机的副绕组上串联有ptc启动器,ptc启动器在常温下处于小阻值导通状态,当启动时因电流的热效应,ptc元件在短时间内温度升高,当达到居里点后,其电阻值迅速增加到几十千欧以上,此时与副绕组的阻抗比相当于断路,与之串联的启动绕组的电流降至十几毫安以下,这时电机启动过程完成,进入正常运转。但电极运转以后,由于ptc启动器十几毫安维持电流的存在,会产生3瓦左右的功率损耗,导致了电能浪费。针对这种电能浪费问题,业内技术人员对压缩机启动器进行了降低功耗设计。

3.本技术人名称为《一种制冷压缩机用电子式启动器》,专利号为zl201010106885.5的中国专利,公开了一种电子式启动器,包括:底座、盖板、第一插脚、第二插脚、第一簧片、第二簧片、第三簧片、第四簧片以及第一热敏电阻器(启动ptc)、第二热敏电阻器(控制ptc)和双向可控硅等,该方案中第一热敏电阻器和第二热敏电阻器并联连接,第二热敏电阻器和双向可控硅的触发极连接;当电机启动时,触发信号通过第二热敏电阻器流过双向可控硅触发极,使双向可控硅导通,并使启动电流通过第一热敏电阻器接通电机副绕组;在电机启动后,第一热敏电阻器电阻不断增大,从而减小了流过副绕组的电流,同时第二热敏电阻器的电阻也在不断增大,最后导致流过双向可控硅触发极的电流减小并断开双向可控硅;此时没有电流通过第一热敏电阻器,只有维持电流通过第二热敏电阻器,从而使得电能浪费大大减少,一般只有0.4瓦。这个降低功耗设计方案,尽管功耗降低了,但也存在如下问题,如启动电流直接流过第二热敏电阻器(控制ptc),启动电流冲击较大,容易影响第二热敏电阻器寿命,问题严重时会导致压缩机电机无法启动。

技术实现要素:

4.本技术解决的技术问题是克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构设计合理、安全可靠性更高、使用寿命更长的低功耗启动器。

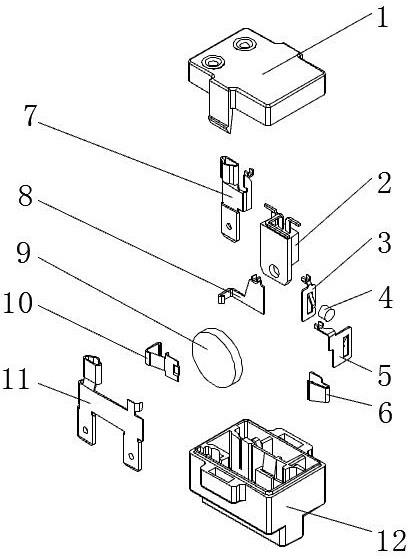

5.本技术解决上述技术问题所采用的技术方案包括:一种低功耗启动器,包括底座、第一插脚、第二插脚、第一簧片、第二簧片、第三簧片、第四簧片、第五簧片、第一热敏电阻器、第二热敏电阻器和双向可控硅,第一插脚、第二插脚、第一簧片、第二簧片、第三簧片、第四簧片、第五簧片、第一热敏电阻器、第二热敏电阻器、双向可控硅均安装在底座上,所述第

一插脚、第一簧片、第一热敏电阻器、第二簧片依次电连接,其特征是:所述第二簧片与双向可控硅第二极、第五簧片电连接,第五簧片、第二热敏电阻器、第四簧片、双向可控硅触发极依次电连接,双向可控硅第一极与第二插脚电连接。

6.本技术第一簧片接触端与第一热敏电阻器电极一侧中部压紧,第二簧片接触端、第三簧片接触端分别与第一热敏电阻器电极另一侧压紧,第一簧片接触端与第一热敏电阻器电极一侧接触处、第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处、第三簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影相互连接后构成三角形,所述三角形的第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影端夹角、第三簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影端夹角均为锐角,从而保证第一簧片接触端对第一热敏电阻器电极一侧的压力指向第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处、第三簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处之间,确保第一热敏电阻器固定可靠。

7.本技术解决上述技术问题所采用的技术方案还包括:一种低功耗启动器,包括底座、第一插脚、第二插脚、第一簧片、第二簧片、第四簧片、第一热敏电阻器、第二热敏电阻器和双向可控硅,第一插脚、第二插脚、第一簧片、第二簧片、第四簧片、第一热敏电阻器、第二热敏电阻器、双向可控硅均安装在底座上,所述第一插脚、第一簧片、第一热敏电阻器、第二簧片依次电连接,其特征是:还设置有簧片组合件,所述第二簧片与双向可控硅第二极、簧片组合件电连接,簧片组合件、第二热敏电阻器、第四簧片、双向可控硅触发极依次电连接,簧片组合件上设置有簧片组合件第一热敏电阻器接触端,簧片组合件第一热敏电阻器接触端压住第一热敏电阻器另一侧电极,双向可控硅第一极与第二插脚电连接。

8.本技术第一簧片接触端与第一热敏电阻器电极一侧中部压紧,第二簧片接触端、簧片组合件第一热敏电阻器接触端分别与第一热敏电阻器电极另一侧压紧,第一簧片接触端与第一热敏电阻器电极一侧接触处、第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处、簧片组合件第一热敏电阻器接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影相互连接后构成三角形,所述三角形的第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影端夹角、簧片组合件第一热敏电阻器接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处在底座底面的投影端夹角均为锐角,从而保证第一簧片接触端对第一热敏电阻器电极一侧的压力指向第二簧片接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处、簧片组合件第一热敏电阻器接触端与第一热敏电阻器电极另一侧接触处之间,确保第一热敏电阻器固定可靠。

9.经过上述设计后,启动电流经双向可控硅第二极、双向可控硅第一极、第二插脚直接输出,不经过第五簧片(或簧片组合件)、第二热敏电阻器、第四簧片、双向可控硅触发极,节约能源,降低功耗,延长启动器寿命。

10.所述的双向可控硅第一极与第二插脚之间串联一个电流熔断器。

11.本技术与现有技术相比,具有以下优点和效果:启动电流经双向可控硅第二极、双向可控硅第一极、第二插脚直接输出,不经过第五簧片(或簧片组合件)、第二热敏电阻器、第四簧片、双向可控硅触发极,压缩机电机启动时,流过第二热敏电阻器的电流减小,节约能源,降低功耗,延长启动器寿命。

9,最后将双向可控硅2安装在双向可控硅安装型腔12-4,以及将第二热敏电阻器4安装在第二热敏电阻器安装型腔12-5,将以上各零件、部件安装在相应位置后,双向可控硅第一极2-1与第二插脚连接端7-1连接,双向可控硅第二极2-2分别与第二簧片连接端8-2、第五簧片连接端5-1连接,双向可控硅触发极2-3与第四簧片连接端3-1连接;第二热敏电阻器4一端与第五簧片接触端5-2连接,另一端通过第四簧片接触端3-2与双向可控硅触发极2-3连接,这种连接可以是点焊,也可以是或锡焊连接。

34.通过以上连接后,第一插脚11、第一簧片10、第一热敏电阻器9、第二簧片8依次电连接,所述第二簧片连接端8-2与双向可控硅第二极2-2、第五簧片连接端5-1电连接,第五簧片接触端5-2、第二热敏电阻器4、第四簧片3、双向可控硅触发极2-3依次电连接,双向可控硅第一极2-1与第二插脚连接端7-1电连接;当压缩机电机接通电源开始启动时,电流通过第一热敏电阻器9、第二热敏电阻器4流到双向可控硅2,此时触发极2-3电流足以使双向可控硅2接通,并使启动电流通过第一热敏电阻器9接通电机副绕组;在电机启动后,在第一热敏电阻器电阻9电阻不断增大的同时,第二热敏电阻器4的电阻也在不断增大,从而减小了流过副绕组的电流,最后导致流过双向可控硅触发极2-3的电流减小并关断双向可控硅2;此时通过第一热敏电阻器9和第二热敏电阻器4的电流,只有约0.8毫安的维持电流,经试验确认,第一热敏电阻器9的消耗功率约0.01w,第二热敏电阻器4的消耗功率约0.3w,从而使得电能浪费大大减少。由于本技术的第一插脚11、第一簧片10、第一热敏电阻器9、第二簧片8、第五簧片5、第二热敏电阻器4、第四簧片3、双向可控硅2和第二插脚7串联连接并形成通电电路,压缩机电机启动时,流过第二热敏电阻器4(控制ptc)的电流大大减小,得以提高第二热敏电阻器4寿命,节约能源,从而使压缩机启动器安全可靠性更高、使用寿命更长。

35.实施例2:

36.参见图14,为本技术实施例2的示意图,除以下表述的不同点外,其它的结构与实施例1相同或类似,基本结构不再一一描述。

37.为了防止在恶劣状态下第一热敏电阻器9断裂、启动电路不能完全断开的情况下,避免压缩机副绕组通过瞬间大电流烧毁电机,本实施例2在双向可控硅第一极2-1与第二插脚连接端7-1之间还串联一个电流熔断器113,确保瞬间大电流出现时电流熔断器113达到熔断保护。

38.实施例3:

39.参见图15、图16,为本技术实施例3的示意图,除以下表述的不同点外,其它的结构与实施例1相同或类似,基本结构不再一一描述。

40.实施例3将实施例1中的第三簧片6、第五簧片5两个簧片组合成图16所示结构的簧片组合件114,簧片组合件114上设置有簧片组合件连接端114-1、簧片组合件第一热敏电阻器接触端114-2、簧片组合件第二热敏电阻器接触端114-3,双向可控硅第二极2-2与簧片组合件连接端114-1连接,第一热敏电阻器9电极另一侧与簧片组合件第一热敏电阻器接触端114-2连接,簧片组合件第二热敏电阻器接触端114-3和第二热敏电阻器4连接。

41.此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其零、部件的形状、所取名称等可以不同,本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本技术结构所作的举例说明。凡依据本技术专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化,均包括于本技术专利的保护范围内。本技术所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种

各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本技术的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1