电机的带有多层的永磁体布置的转子的制作方法

本发明涉及电机的转子。此外,本发明还涉及具有这种转子的电机。所述转子具有永磁体的多层的布置。

背景技术:

1、由现有技术已知电机。这些电机通常具有转子,在转子中设置有永磁体。这些永磁体可以以不同的布置在转子内提供。因此例如由fr 2 973 179b1已知永磁体的一种样式为带有四个层的多c布置的多层的布置。其它类似的布置由us 2013/307363 a1已知。

技术实现思路

1、按本发明的转子具有永磁体的多层的布置,多层的布置使得能相比现有技术提高转子的磁通。同时还提高了转子的转速稳定性。此外,所述转子还使得能减少由谐波震荡引起的磁损失,由此总体上提高电机的长期性能。

2、永磁体的多层布置尤其不能通过仅很多的小的永磁体实现,而是可以相比现有技术使用更大的永磁体。这导致了更高的抗消磁性,由此能容忍更高的转子温度,而不会负面影响电机的性能。

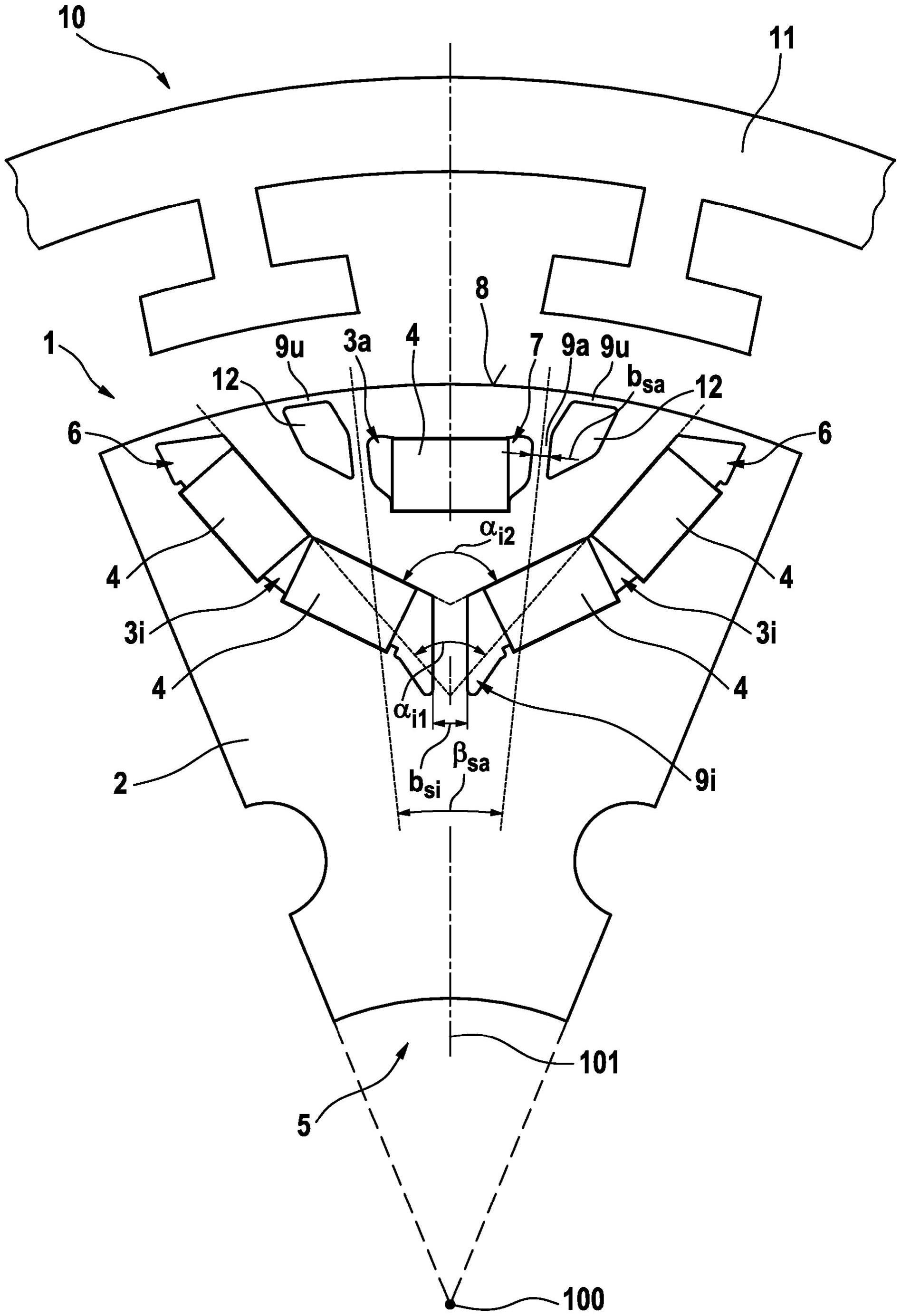

3、转子具有能围绕转子轴线转动的转子体。转子体尤其由多个单独的叠片铁芯形成,叠片铁芯堆叠成了叠片组。各个叠片铁芯尤其由电工钢片制成、特别优选冲压而成。转子体具有外圆周和多个转子极,其中,每个转子极具有极中轴线和布置在转子体的内兜孔中的永磁体的布置。兜孔因此优选构造在各个叠片铁芯堆中。

4、永磁体的布置包括两个沿径向彼此间隔开的、带永磁体的层,其中,径向在内的层具有两个关于极中轴线对称布置的内部的兜孔和设置在两个内部的兜孔之间的内接片。径向在外的层具有关于极中轴线对称布置的外部的兜孔。径向在外的层因此特别有利地具有与极中轴线相切构造的兜孔。通过这样的布置可以特别是大幅减少转矩波动的临界级(kritische ordnung)。

5、内接片优选是关于极中轴线对称布置的唯一一个接片。因此内接片有利地沿着极中轴线延伸并且因此将两个内部的兜孔彼此分开。在转子体的外圆周和外部的兜孔之间设置有两个起到通量屏障作用的附加兜孔。附加兜孔同样关于极中轴线对称布置。每个附加兜孔在附加兜孔和外部的兜孔之间形成了第一外接片。因此存在两个第一外接片,外部的兜孔处在该两个第一外接片之间。兜孔和接片的这种布置在下文中称为c减号布置。这特别是因为,径向在内的层的永磁体被c形布置,而径向在外的层则尤其具有减号的形状。

6、所说明的转子尤其适用于使用在用于混动车辆或电动车辆的电机中并且特别是能使用在永久励磁的同步电机中。若转子使用在这些电机中,那么可以达到高转矩和高功率,其中,同时还存在高转速稳定性。所述布置还实现了所使用的永磁体的高抗消磁性,由此提高了转子极限温度。这尤其导致电机的所述的高长期性能。此外,永磁体的所述布置、特别是在径向在外的层中的布置实现了小的转矩波动性。所述布置的进一步的优点是低损耗、特别是低的铁损耗和磁损耗以及低的材料成本和制造成本。

7、从属权利要求示出了本发明的优选的扩展设计方案。

8、特别优选规定,每个附加兜孔额外在转子体的外圆周和附加兜孔之间形成了第二外接片。因此附加兜孔由第一外接片和第二外接片限定并且因此至少在垂直于旋转轴线的平面中具有闭合的横截面。附加兜孔有利地保持空置并且因此仅用周围环境空气填充。附加兜孔以这种方式起到通量屏障的作用,而第二外接片则确保了转子的高度的转矩稳定性。

9、在一种备选的、未示出的设计方案中优选规定,附加兜孔在叠片铁芯堆中朝着外圆周敞开地构造。因此之前所说明的第二外接片尤其不存在。附加兜孔在这种情况下有利地用无法导磁的物质填充。通过无法导磁的物质尤其提高了转子的机械稳定性,因此相应的附加兜孔一方面起到通量屏障的作用,另一方面则确保了转子的转速稳定性。

10、在每个内部的兜孔和/或每个外部的兜孔中,均有利地沿轴向前后相继地布置多个永磁体。因此每个永磁体的轴向的尺寸并不强制性地与转子体的轴向的尺寸一致。更确切地说,多个永磁体可以沿轴向前后相继地布置,以便填充内部的兜孔和/或外部的兜孔。

11、在另一种优选的设计方案中规定,径向在内的层的各两个永磁体关于极中轴线对称布置并且彼此分别夹成了锐角的打开角αi1、αi2。这意味着,永磁体彼此间占据一个小于180°的角。径向在外的层的所述两个第一外接片彼此夹成了一个锐角的接片角βsa。优选规定,径向在内的层的每一对对称布置的永磁体的打开角αi1、αi2大于在第一外接片之间的接片角βsa。这尤其导致了转子内的优化的磁通,由此可以在高度的转矩稳定性的同时达到使用所述转子的电机的高功率。

12、此外还有利地规定,每个转子极的内接片具有沿转子的圆周方向测得的宽度bsi。每个转子极的第一外接片具有沿转子的圆周方向测得的宽度bsa。有利地规定,内接片的宽度bsi构造得大于第一外接片的宽度bsa。因此实现了相应的接片根据有待承受的力的优化的设计以及针对转子的最大的磁通点进行优化,特别是可以最小化漏磁。

13、在每个外部的兜孔的第一外接片之间优选布置有唯一一个永磁体。这尤其在垂直于旋转轴线的平面内适用,因而还可能的是,沿轴向堆叠多个永磁体。

14、在两个内部的兜孔的每个内部的兜孔中,优选分别在内接片和转子体的外圆周之间布置至少两个并排放置的永磁体。这又优选在垂直于旋转轴线的平面中适用,因而还可能的是,沿轴向堆叠多个永磁体。每个内部的兜孔的两个永磁体尤其被这样布置,使得这些永磁体至少部分包围在外部的兜孔中的永磁体。因此尤其以简单的方式达到了之前所说明的c减号布置。

15、两个内部的兜孔优选分别这样弯曲构造,使得每个内部的兜孔的永磁体具有相对极中轴线的不同的角。以这种方式尤其实现了之前说说明的c形。永磁体的布置和转子的安装因此得到简化。

16、每个转子极的磁体、特别是整个转子的磁体优选具有一致的尺寸。因此能简单和低耗费地提供永磁体。此外还简化了转子的安装,因为在每个设置用于安装磁体的位置中可以使用一致的永磁体。

17、本发明此外还涉及一种电机。电机具有如之前所述那样的转子。此外,电机还具有用于驱动转子的定子。转子的如之前所说明那样的使用尤其导致了电机的之前所述的有利的特性。

技术特征:

1.电机(10)的转子(1),包括能围绕转子轴线(100)旋转的转子体(2),所述转子体具有外圆周(8)和多个转子极(5)并且通过叠片铁芯堆形成,其中,每个转子极(5)具有极中轴线(101)和布置在转子体(2)的、特别是叠片铁芯堆的兜孔(6、7)中的永磁体(4)的布置,其中,永磁体(4)的布置包括两个沿径向彼此间隔开的带有永磁体(4)的层(3i、3a),其中,径向在内的层(3i)具有两个关于极中轴线(101)对称布置的内部的兜孔(6)和处在两个内部的兜孔(6)之间的内接片(9i),其中,径向在外的层(3a)具有关于极中轴线(101)对称布置的外部的兜孔(7),

2.根据权利要求1所述的转子,其特征在于,每个附加兜孔(12)额外形成了在所述转子体(2)的外圆周(8)和所述附加兜孔(12)之间的第二外接片(9u)。

3.根据权利要求1所述的转子,其特征在于,所述附加兜孔(12)在叠片铁芯堆中朝着所述外圆周(8)敞开地构造并且用无法导磁的物质填充。

4.根据前述权利要求中任一项所述的转子,其特征在于,在每个内部的兜孔(6)和/或外部的兜孔(7)中,沿轴向关于转子轴线前后相继地布置多个永磁体(4)。

5.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,所述径向在内的层(3i)的各两个永磁体(4)关于所述极中轴线(101)对称布置并且分别夹成了锐角的打开角αi1、αi2,其中,所述径向在外的层(3a)的两个第一外接片(9a)夹成了锐角的接片角βsa,其中,所述径向在内的层(3i)的每一对对称布置的永磁体(4)的打开角αi1、αi2大于在所述第一外接片(9a)之间的接片角βsa。

6.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,每个转子极(5)的内接片(9i)具有沿所述转子(1)的圆周方向测得的宽度bsi并且每个转子极(5)的第一外接片(9a)具有沿所述转子(1)的圆周方向测得的宽度bsa,其中,所述内接片(9i)的宽度bsi构造得大于所述第一外接片(9a)的宽度bsa。

7.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,在每个外部的兜孔(7)的第一外接片(9a)之间布置有唯一一个永磁体(4)。

8.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,在所述两个内部的兜孔(6)的每个内部的兜孔中分别在所述内接片(9i)和所述转子体(2)的外圆周(8)之间布置有至少两个并排放置的永磁体(4)。

9.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,所述两个内部的兜孔(6)分别被这样弯曲地构造,使得每个内部的兜孔(6)的永磁体(4)具有相对所述极中轴线(101)的不同的角。

10.根据前述权利要求中任一项所述的转子(1),其特征在于,每个转子极(5)的永磁体(4)具有一致的尺寸。

11.电机(10),具有根据前述权利要求中任一项所述的转子(1)以及用于驱动所述转子(1)的定子(11)。

技术总结

本发明涉及一种电机(10)的转子(1),包括能围绕转子轴线(100)旋转的转子体(2),转子体具有外圆周(8)和多个转子极(5)并且通过叠片铁芯堆形成,其中,每个转子极(5)具有极中轴线(101)和布置在转子体(2)的、特别是叠片铁芯堆的兜孔(6、7)中的永磁体(4)的布置,其中,永磁体(4)的布置包括两个沿径向彼此间隔开的带有永磁体(4)的层(3i、3a),其中,径向在内的层(3i)具有两个关于极中轴线(101)对称布置的内部的兜孔(6)和处在两个内部的兜孔(6)之间的内接片(9i),其中,径向在外的层(3a)具有关于极中轴线(101)对称布置的外部的兜孔(7),其特征在于,内接片(9i)是唯一一个关于极中轴线(101)对称布置的接片,在转子体(2)的外圆周(8)和外部的兜孔(7)之间设置有两个起到通量屏障作用的、关于极中轴线(101)对称布置的附加兜孔(12),并且每个附加兜孔(12)形成了在附加兜孔(12)和外部的兜孔(7)之间的第一外接片(9a)。

技术研发人员:P·泰辛格

受保护的技术使用者:罗伯特·博世有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!