基于智能电表量测数据的配电网线变关系反向识别方法与流程

1.本发明涉及电网运营技术领域,具体涉及基于智能电表量测数据的配电网线变关系反向识别方法。

背景技术:

2.在建设坚强智能电网的过程中,配电系统是保证供电质量、提供优质服务以及提高电力系统运行效率与可再生能源接纳能力的关键环节。由于配电网元件数量众多、设备异动频繁,拓扑数据管理维护工作量大,导致地理信息系统(geographical informationsystem,gis)中存储的中压配电线路与其下游的配电变压器之间的连接关系(简称为线变关系)和实际运行的电网存在不一致的情况,给电力网和信息网的融合、停电响应、网损计算等带来了很大的困扰。同时,随着高级量测体系的建设和智能电表的普及,电力系统运行过程中会产生超大规模的数据,这些运行数据不仅可以直接反映出电网的运行状况,而且能够间接反映电网的拓扑连接关系。

技术实现要素:

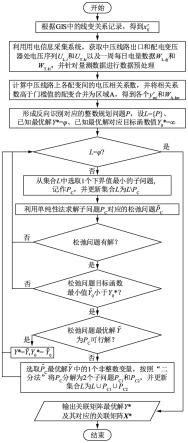

3.本发明的目的在于提供一种基于智能电表量测数据的配电网线变关系反向识别方法,在利用电压波动曲线相关系数判定所属母线后,依据能量守恒定理,建立组合优化问题,并采用分支定界算法求解对应的组合优化问题,实现配网线变关系的智能识别,用以解决现有gis中存储的中压配电线路与其下游的配电变压器之间的连接关系(简称为线变关系)和实际运行的电网存在不一致的情况的问题。

4.基于智能电表量测数据的配电网线变关系反向识别方法,具体包括以下步骤:

5.s1、根据gis中的线变关系记录生成配电变压器与配电线路之间关联关系的逻辑量x

′

ij

;

6.s2、通过电力用户用电信息采集系统,获取中压线路出口和配电变压器处的电压序列u

l.i

、u

t.i

以及一周每日电量数据w

l.kj

、w

t.kj

;

7.s3、计算同一条中压配电线路上配电变压器之间的电压序列相关系数,并将相关系数高于门槛值的配变合并为区域a,得到各个区域电量w

a.km

和对应的y

′

mj

,表征gis记录相对应的第m个配电变压器合并区域与第j条中压配电线路之间关联关系的逻辑量;

8.s4、将所述一周每日电量数据w

l.kj

、w

t.kj

、w

a.km

和对应的y

′

mj

输入至反向识别模型,获得配电线路和配电变压器之间的关联矩阵。

9.进一步地,所述反向识别模型为整数规划问题p,表达式如下:

[0010][0011]

其中,k表示时段编号;j表示中压配电线路编号;j表示中压配电线路总条数;w

t.ki

、w

l.kj

分别表示第k个时段内第i个变压器所消耗的电能、第j条线路输入的电能;分别表示第i个变压器各时段所消耗电能、第j条线路输入电能的平均值;m表示区域编号;am表示第m个合并区域包含的配电变压器集合;y

mj

表示待求解的第m个配电变压器合并区域与第j条中压配电线路之间关联关系的逻辑量。

[0012]

进一步地,所述区域电量w

a.km

等于该区域内包含的配电变压器电量之和,

[0013]

进一步地,其特征在于,所述第m个配电变压器合并区域与第j条中压配电线路的逻辑量y

′

mj

、y

mj

和该区域内表征配电变压器与中压配电线路关联关系的逻辑量保持一致。

[0014]

进一步地,设整数规划子问题集合l={p}、已知最优解已知最优解对应的目标函数值则反向识别模型的具体步骤为:

[0015]

s001、判断当前l与是否满足若不满足,则从l中选取1个下界值最小的子问题pc;

[0016]

s002、利用单纯性法求解子问题pc对应的松弛问题若无可行解,则pc无可行解,可将其从集合l中去除;若的目标函数最小值大于已知最优解y

*

对应的目标函数值则pc中不存在目标函数值小于的可行解,可将其从集合l中去除;若最优解为pc的可行解,此时若优于y

*

则更新已知最优解y

*

及其对应的目标函数值之后将pc从集合l中去除,继续循环步骤s001。

[0017]

进一步地,其特征在于,所述步骤s001还包括:若满足,则输出关联矩阵最优解y

*

机器。

[0018]

进一步地,将关联矩阵最优解y

*

经过转换公式获得配电线路和配电变压器之间的关联矩阵x

*

,所述转换公式为:

[0019]

进一步地,所述将子问题中的所有整数约束松弛变为变量位于[0,1]区间的不等式约束,可得到pc对应的松弛问题

[0020]

进一步地,若最优解不为pc的可行解,则的最优解中可能存在非整数,选取最优解中的1个非整数变量,采用“二分法”,按照条件y

mj

=0和y

mj

=1,可将子问题pc分

解成p

c1

和p

c2

子问题。

[0021]

进一步地,所述相关系数的计算公式为:

[0022][0023]

其中i

′

表示配电变压器编号,u

t,i

和u

t,i

′

分别表示第i和i

′

号配电变压器的电压序列;cov(u

t,i

,u

t,i

′

)表示第i和i

′

号配电变压器电压序列之间的协方差,d(u

t,i

)表示第i号配电变压器电压序列的方差。

[0024]

本发明具有的有益效果:

[0025]

1、在利用电压波动曲线相关系数判定所属母线后,首先依据能量守恒定理,线变关系反向识别问题转化为配电变压器和中压配电线路之间的组合优化问题;将电压波动相关性较高的多个配电变压器合并为单个区域,进行降维优化以度和提高识别准确率;之后,采用分支定界算法求解对应的组合优化问题,实现配网线变关系的智能识别。

[0026]

2、提高识别方法的可行性和有效性。该方法能够快速、准确识别线变关系,解决人工核查耗时耗力问题,且无须新增硬件设备,具有一定的工程应用价值。

附图说明

[0027]

图1为本发明的基于智能电表量测数据的配电网线变关系反向识别方法流程示意图;

[0028]

图2为本发明的gis中记录的线变关系示意图;

[0029]

图3为本发明的线变关系修正示意图;

具体实施方式

[0030]

下面结合实施例及附图,对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。

[0031]

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0032]

在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0033]

实施例

[0034]

结合已知的电网拓扑,通过直接量测和潮流计算能够得到电网各节点状态量息。反之,利用量测的状态量信息,结合各元件状态量之间内在的联系,反推电拓扑或者元件间的连接关系,是一种新的数据驱动分析思路和方法。配网线变关系反向识别问题即准确识别配电变压器和中压配电线路之间的连接关系。

[0035]

将中压配电线路和配电变压器简化等效为节点,则中压配电线路节点和配电变压器节点之间的连接关系可以用节点关联矩阵表示。该矩阵称为线变关系关联矩阵,若中压配电线路和配电变压器之间存在连接关系,则表征线变关系的关联矩阵中对应位置的元素取逻辑量1;若中压配电线路和配电变压器之间不存在连接关系,则关联矩阵中对应位置的元素取逻辑量0。求解线变关系关联矩阵x的关键在于第i个配电变压器与第j条配电线路之间关联关系逻辑量x

ij

的取值。借鉴运筹学理论,可将配网线变关系反向识别问题转化为在多种约束条件下合理决策的组合优化问题。

[0036]

实际运行经验表明,线变关系错误通常导致中压配电线路线损率偏离正常区间且线损率波动幅度较大。在统计学中,方差是衡量数据间离散程度的重要度量,故本方案取每条线路线损率方差之和最小为目标函数。

[0037][0038]

其中,k表示时段编号;i表示配电变压器编号;i表示所有中压配电线路上连接的配电变压器总数量;j表示中压配电线路编号;j表示中压配电线路总条数;w

t.ki

、w

l.kj

分别表示第k个时段内第i个变压器所消耗的电能、第j条线路输入的电能;分别表示第i个变压器各时段所消耗电能、第j条线路输入电能的平均值;x

ij

表示待求解的第i个配电变压器与第j条配电线路之间关联关系的逻辑量。

[0039]

依据能量守恒定律,在任意时段,任一条配电线路满足能量守恒约束。同时,电网在输送和分配电能的过程中,将不可避免地产生电能损耗。为此,考虑在配电环节中所产生的电能损耗,在任意时段任意一条线路输出的电能数值小于其输入的电能数值。此外,在配电网开环运行情况下,由于物理连接约束,配电变压器所连接的中压线路具备唯一性。综上,不等式约束条件和等式约束条件为:

[0040][0041]

分析可知,在电气距离较近的情况下,由于阻抗较小,节点之间电压幅值相差较小、电压波形较为相似。电压波形的相似程度能够间接反映节点之间的电气距离。为此,在计算三相负荷不平衡配电变压器的电压后,利用下列公式计算同一条中压配电线路上配电变压器之间的电压序列pearson相关系数,并将相关系数较高的多个配电变压器合并为一个区域a,进而降低组合优化问题的维数。文中,将多个配电变压器合并为区域的相关系数门槛值取为0.97:

[0042][0043]

其中i

′

表示配电变压器编号,u

t,i

和u

t,i

′

分别表示第i和i

′

号配电变压器的电压序列;cov(u

t,i

,u

t,i

′

)表示第i和i

′

号配电变压器电压序列之间的协方差,d(u

t,i

)表示第i和号

配电变压器电压序列的方差。

[0044]

区域电量w

a.km

等于该区域内包含的配电变压器电量之和,即:等于该区域内包含的配电变压器电量之和,即:

[0045]

表征第m个区域与第j条中压配电线路之间关联关系的逻辑量y

′

mj

、y

mj

和该区域内表征配电变压器与中压配电线路关联关系的逻辑量保持一致。

[0046][0047][0048]

降维后,目标函数和约束条件可等效为下列表达式:

[0049][0050]

其中,m表示区域编号;am表示第m个合并区域包含的配电变压器集合;y

′

mj

表示与gis记录相对应的第m个配电变压器合并区域与第j条中压配电线路之间关联关系的逻辑量;y

mj

表示待求解的第m个配电变压器合并区域与第j条配电线路之间关联关系的逻辑量,x

ij

与其保持一致,即若y

mj

为1则该区域内包含的配电变压器对应x

ij

均取1。x

ij

表示待求解的第i个配电变压器与第j条配电线路之间关联关系的逻辑量。

[0051]

将配网线变关系反向识别问题转化为在多种约束条件下合理决策的整数规划问题。由于可行域极度非凸,整数规划精确解的求解具有指数级算法复杂度o(2n)。作为最常见和有效的整数规划求解方法,分支定界法有着极其广泛的应用,其核心思想是将整数规划np-hard问题分解后求解对应的松弛问题,并且在求解的过程中实时追踪原问题的上界(已知的最优解)和下界(最优线性松弛解),进而实现全局最优解的高效搜索。采用分支定界算法求解线变关系反向识别问题对应关联矩阵由模型初始化、松弛和分解、定界和剪支、结果输出共4个部分组成。

[0052]

s1、模型初始化。根据gis中的线变关系记录形成x

′

ij

。通过电力用户用电信息采集系统,获取中压线路出口和配电变压器处的电压序列u

l.i

、u

t.i

以及一周每日电量数据w

l.kj

、w

t.kj

,并为提高数据质量针对异常数据进行数据预处理。计算每条线路上各个配变之间的电压序列相关系数,并将相关系数高于门槛值的配变合并为区域a,得到各个电量w

a.km

和对应的y

′

mj

。此后,形成反向识别对应的的整数规划问题p,设整数规划子问题集合l={p}、已知最优解已知最优解对应的目标函数值

[0053]

s2、松弛和分解。从l中选取1个下界值最小的子问题pc,将子问题中的所有整数约

束松弛变为变量位于[0,1]区间的不等式约束,可得到pc对应的松弛问题对应的松弛问题的最优解中可能存在非整数。针对松弛问题最优解为非整数的变量y

mj

,采用“二分法”,按照条件y

mj

=0和y

mj

=1,可将子问题pc分解成p

c1

和p

c2

子问题。

[0054]

s3、定界和剪支。利用单纯性法求解子问题pc对应的松弛问题若无可行解,则pc无可行解,可将其从集合l中去除;若的目标函数最小值大于已知最优解y

*

对应的目标函数值则pc中不存在目标函数值小于的可行解,可将其从集合l中去除;若最优解为pc的可行解,此时若优于y

*

则更新已知最优解y

*

及其对应的目标函数值之后将pc从集合l中去除。

[0055]

s4、结果输出。当子问题集合时,已知最优解y

*

即为整数规划问题p的全局最优解。此后,可得到中压配电线路和配电变压器之间的关联矩阵最优解x

*

。

[0056]

以某城区1个打包线路为例,验证线变关系识别方法的可行性和有效性。

[0057]

在分析实例中,中压配电线路的电压等级为10kv。该打包线路包括位于同一条变电站母线的2条线路l1、l2以及90台配电变压器,在修正线变关系之前,线路l1、l2线损率分别约为23.09%、-9.81%,且gis中记录的线变关系如图2所示。其中,l 1线路连接36台配电变压器,l 2线路连接54台配电变压器,据此形成x

′

ij

。

[0058]

利用所述分支定界算法基于能量守恒判别各区域所属线路,在全部线路均满足能量守恒的情况使各中压线路线损率方差之和最小,算法所需时间约为1.5s,最优目标函数值为1.219

×

10-5

。通过对比最优划分结果和gis中的线变关系记录,在最优划分方案中,区域a31对应线路为l1,而在gis记录中,区域a31对应线路为l2。

[0059]

结合反向识别结果,运行维护人员现场核查线变关系。核查结果显示第31号区域内的第14、27、63号配电变压器确属线路l1、上述3台配电变压器进行负荷改接时未及时完善档案导致gis中产生了线变关系错误记录,证明了识别方法的可行性和准确性。

[0060]

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质,在本发明的精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1