一种无线充电过压保护系统的制作方法

1.本发明涉及无线充电技术领域,尤其是涉及一种无线充电过压保护系统。

背景技术:

2.无线充电技术现今已趋于发展成熟,由于无线充电技术的可靠性、安全性及无接触特性等优点,其在越来越多的场合下得到应用,正在不断改变人们的生活和生产方式。无线充电技术包括无线充电发射端与接收端,由发射线圈和接收线圈通过磁场传递能量,但当接收端接收到的电压过高时会造成元器件的损坏,接收端过压保护技术显得非常重要。

3.当接收线圈与发射线圈距离的远近不同,或接收端负载的轻重不同,会导致电压有较大的变化范围,如负载从最重到最轻,或线圈由最远到最近,都会导致电压急剧升高,对元器件造成危害。基于对电路的保护,常见的方法为切断供电回路、开启辅助供电电路或者以保护器件消耗能量来实现。

4.申请号为cn202120243078.1,申请日为2021年1月28日的发明专利,公开了一种无线充电过压保护装置以及系统,该专利通过mos管开关与电容过压检测模块将谐振调整单元与接收端谐振单元组成新的接收端谐振电路,使得接收端的输出电压不会过高。但该专利的电路更为复杂。

5.申请号为cn201610759372.1,申请日为2016年8月30日的发明专利,公开了一种无线充电接收端的过压保护电路及过压保护方法,该专利通过在谐振匹配网络中设置可选择性接入的备用电容,在检测到电压幅值超过阈值时,将备用电容接入网络,使接收线圈的频率点偏离发射线圈的工作频率点,进而降低充电电压。该专利接入备用电路,保护具有延时性,且电路更为复杂。

技术实现要素:

6.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种无线充电过压保护系统,该发明能够及时在接收端电压过高的情况下对电路进行保护,且保护期限长,保护及时。

7.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

8.本发明提供一种无线充电过压保护系统,包括依次连接的电源、发射端模块、接收端模块和负载,所述接收端模块设有桥后过压保护单元,所述桥后过压保护单元包括依次连接形成回路的保护电路、整流电路、检测电路、比较电路和隔离触发电路;

9.所述整流电路用以获取桥后电压;

10.所述检测电路用以检测桥后电压并对桥后电压进行分压;

11.所述比较电路用以比较分压后的电压与预设的基准电压的大小,进而输出对应的电平信号;

12.所述隔离触发电路用以根据所述比较电路输出的电平信号导通或关断保护电路。

13.优选地,所述接收端模块还包括接收端线圈和第二电压调整电路,所述接收端线

圈连接所述保护电路,所述第二电压调整电路与所述负载连接。

14.优选地,所述隔离触发电路包括单稳态振荡器和光耦,所述单稳态振荡器的输入端与所述比较电路的输出端连接,所述光耦的两个输入端分别连接所述单稳态振荡器的输出端和电源,所述光耦的一个输出端连接所述保护电路的输出端,另一个输出端连接有隔离电源。

15.优选地,所述保护电路包括第一mos管和第二mos管,所述光耦的一个输出端连接所述第一mos管的栅极和所述第二mos管的栅极,所述第一mos管的源极和所述第二mos管的源极连接,所述第一mos管的源极和所述第二mos管的源极连接有第一隔离电源,所述第一mos管的漏极和所述第二mos管的漏极连接所述接收端线圈的两端。

16.优选地,所述保护电路包括二极管和第三mos管,所述光耦的一个输出端连接所述第三mos管的栅极,所述二极管的负极与所述第三mos管的漏极连接,所述第三mos管的源极连接有第二隔离电源,所述第三mos管的源极和所述二极管的正极连接所述接收端线圈的两端。

17.优选地,所述保护电路包括第四mos管和第五mos管,所述第四mos管的漏极和所述第五mos管的漏极连接,所述第四mos管的栅极和所述第五mos管的栅极分别连接一个光耦,每个光耦均连接一个隔离电源,所述第四mos管的源极和所述第五mos管的源极分别连接有第四隔离电源和第五隔离电源,所述第四mos管的源极和所述第五mos管的源极连接所述接收端线圈的两端。

18.优选地,所述光耦与所述电源之间以及所述光耦与所述隔离电源之间均设有限流电阻。

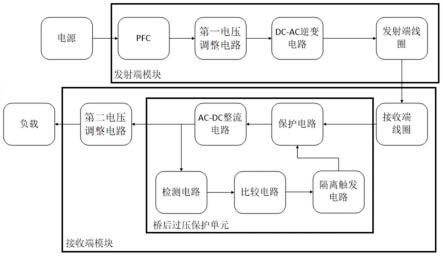

19.优选地,所述发射端模块包括依次连接的pfc电路、第一电压调整电路、逆变电路和发射端线圈,所述发射端线圈与所述接收端线圈连接。

20.与现有技术相比,本发明具有以下优点:

21.1、本发明提供的一种无线充电过压保护系统通过在接收端线圈与负载的连接之间设置桥后过压保护单元,使得接收端线圈接收到发射端线圈传递的能量后,依次通过整流电路、检测电路、比较电路和隔离触发电路,导通保护电路将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路,保护及时,且电路简单。

附图说明

22.图1为本实施例提供的一种无线充电过压保护系统的结构示意图。

23.图2为图1所示实施例中保护电路为实施方式一的桥后过压保护单元的结构示意图。

24.图3为图2所示实施例的保护电路的电路连接示意图。

25.图4为图1所示实施例中保护电路为实施方式二的桥后过压保护单元的结构示意图。

26.图5为图4所示实施例的保护电路的电路连接示意图。

27.图6为图1所示实施例中保护电路为实施方式三的桥后过压保护单元的结构示意图。

28.图7为图6所示实施例的保护电路的电路连接示意图。

29.图8为图1所示实施例的整流电路、检测电路、比较电路和隔离触发电路的电路连接示意图。

具体实施方式

30.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

31.实施例

32.参考图1所示,本实施例提供一种无线充电过压保护系统以几μs~几十μs的保护速度对接收端电路进行保护,以更好的防止接收端电压过高对元器件造成损害,包括:依次连接的电源、发射端模块、接收端模块和负载;其中,发射端模块包括依次连接的pfc电路、第一电压调整电路、逆变电路和发射端线圈,接收端模块包括依次连接的接收端线圈、桥后过压保护单元和第二电压调整电路,发射端线圈与接收端线圈连接,电压调整电路与负载连接。

33.参考图2所示,桥后过压保护单元包括依次连接形成回路的保护电路、整流电路、检测电路、比较电路和隔离触发电路,其中,保护电路与接收端线圈连接,隔离触发电路与保护电路连接。

34.整流电路用以获取桥后电压;

35.检测电路用以检测桥后电压并对桥后电压进行分压;

36.比较电路用以比较分压后的电压与预设的基准电压的大小,进而输出对应的电平信号;

37.隔离触发电路用以根据所述比较电路输出的电平信号导通或关断保护电路。

38.具体地,第一电压调整电路和第二电压调整电路均采用dc-dc电压调整电路,逆变电路采用dc-ac逆变电路,整流电路采用ac-dc整流电路。

39.隔离触发电路包括单稳态振荡器和光耦,单稳态振荡器的输入端与比较电路的输出端连接,光耦的两个输入端分别连接单稳态振荡器的输出端和电源,光耦的两个输出端分别连接保护电路的输出端和隔离电源,检测电路、比较电路、单稳态振荡器均连接电源。

40.作为一种可选的实施方式,光耦与电源之间以及光耦与隔离电源之间均设有限流电阻。

41.具体地,参考图8所示,整流电路包括多个整流二极管,检测电路包括多个分压电阻,分压电阻的一端连接整流二极管,分压电阻的另一端连接比较电路。

42.工作原理:当接收端线圈接收到发射端线圈传递的能量后,通过整流电路整流后产生桥后电压,桥后电压进入检测电路,由检测电路对桥后电压进行检测,并进行分压,再进入比较电路,比较电路比较分压后的电压与基准电压的大小,当分压后的电压超过基准电压,则表明桥后电压的幅值较高,比较电路的输出由高电平变为低电平,即产生下降沿,该下降沿连接到单稳态振荡器的下降沿触发端。

43.单稳态振荡器接收到下降沿信号后,其输出由低电平变为高电平,高电平的持续时间可以通过延时电容和延时电阻来调节,单稳态振荡电路输出高电平后,触发光耦导通,光耦导通后触发保护电路导通,使得保护电路将将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路,使得接收端谐振回路失谐,从而降低感应电压以确保整个系统的电压不会过高造成元器件的损坏。

44.保护电路包括第一开关管和第二开关管,第一开关管和第二开关管在元器件上的采用上有多种实施方式,下面对各个实施方式进行逐一说明:

45.实施方式一:参考图2和图3所示,第一开关管为第一mos管,第二开关管为第二mos管,光耦的一个输出端连接第一mos管的栅极和第二mos管的栅极,第一mos管的源极连接第二mos管的源极,第一mos管的源极和第二mos管的源极连接+12v的第一隔离电源,第一mos管的漏极和第二mos管的漏极连接接收端线圈的两端。

46.工作原理:单稳态振荡电路触发光耦导通后,第一mos管和第二mos管的栅极和源极均承受正向电压,进而两个mos管导通,将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路,整个系统总输出功率急剧下降,发射端模块检测到功率突变并关闭,保障系统的安全稳定。

47.实施方式二:参考图4和图5所示,第一开关管为二极管,第二开关管为第三mos管,二极管的负极与第三mos管的漏极连接,光耦的一个输出端连接第三mos管的栅极,+12v的第二隔离电源连接第三mos管的源极。第三mos管的源极和二极管的正极连接接收端线圈的两端。

48.当光耦接收到来自单稳态振荡电路的保护信号,与光耦连接的第一隔离电源导通,使得第三mos管的源极和栅极承受正向电压,从而第三mos管导通,将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路。二极管会使得交流波形的半波被短路,二极管阻止该半波通过。

49.实施方式三:参考图6和图7所示,第一开关管为第四mos管,第二开关管为第五mos管,第四mos管的漏极和第五mos管的漏极连接,第四mos管的源极和第五mos管的源极分别连接第四隔离电源和第五隔离电源,第四mos管和第五mos管分别连接一个光耦,两个光耦的输出端均连接有隔离电源,两个光耦的输入端均与单稳态振荡器连接。第四mos管的源极和第五mos管的源极连接接收端线圈的两端。

50.该实施方式与实施方式二的区别在于,将两个mos管的源极和漏极的位置调换,此时由于源极和漏极的位置调换,无法利用同一路电源为两个mos管的栅极和漏极加正电压,则需要两路12v隔离电源分别为两个mos管的栅极和漏极加正电压使其导通,以在接收端电压过高时将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路。

51.当采用实施方式二时,由于二极管的存在,线圈输入交流波形仅有一半被短路,另外一半还是可以通过谐振电容传递到后端电路,虽然此时产生的电压理论上已经是无保护电路时的一半,大部分情况下都可以起到对电路器件的保护作用,但某些极端情况下仍然可能导致系统工作不稳定,此时则需要将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载完全的短路。

52.可采用实施方式一,将二极管也更换为mos管,桥后过压导致两个mos管同时导通,桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载被短路,桥后电压变得很低,系统通过关闭发射端电源来保护接收端电路。

53.也可采用实施方式三:将二极管也更换为mos管,同时增加一路mos管控制信号,桥后过压导致两个mos管同时导通。保护信号同时分别由光耦接收到,与两个光耦的两个12v隔离电源均导通,使两个mos管的源极和栅极承受正向电压,从而两个mos管均导通,将桥后过压保护单元、第二电压调整电路和负载短路。

54.实施方式一的第一mos管的源极和第二mos管的源极连接,为本实施例的最佳实施方式,该实施方式能够完全隔断且仅需采用一路隔离电源驱动;实施方式二的二极管可能会导致一般的交流经过系统,从而导通关断不全面,但是仍然可以达到目的;实施方式三的第四mos管的漏极和第五mos管的漏极连接,可以完全隔断,但是需要两路独立的隔离电源驱动,增加成本。

55.以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1