一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电装置及方法

本发明涉及一种全天候无源热电发电装置及方法,更具体地涉及一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电装置及方法,属于热电发电。

背景技术:

1、热电发电技术是一种无噪音、无污染、可实现能量转换的新型发电技术,其原理是利用塞贝克效应(seebeck效应),又被称为第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差引起两种物质之间的电势差的热电现象,宏观表现为将热能直接转化为电能。发展热电发电技术,对减少传统发电技术所带来的环境问题具有重要意义。然而,目前的热电发电技术还存在一些不足之处:一方面,现有大部分热电发电技术需要外接冷源或热源,需要冷端和热端有源输入的热电发电装置,大大增加了装置的维护成本,同时限制了装置的使用范围;另一方面,近期出现了使用太阳作为热源或深冷太空作为冷源的无源热电发电装置,该类装置解决了外接冷、热源的问题,但是只能实现白天或夜间发电,并不能实现全天连续发电。

2、为解决上述问题,公开号为cn110138277a的专利公开了一种基于辐射制冷和吸收太阳能的温差发电装置。该装置中,半导体热电器件作为主体平行于地面,辐射冷却薄膜和碳纳米颗粒薄膜分别位于热电发电装置的上下两侧,分别构成热电装置的冷端和热端。冷端的辐射冷却薄膜面向天空进行辐射制冷,热端的碳纳米颗粒薄膜吸收通过置于其下方的反射镜反射的太阳能。在白天,该结构冷热两端分别进行辐射制冷和太阳热能吸收形成温差;在夜间,该结构的冷端进行辐射制冷使冷端温度低于热端温度形成温差,可实现全天24小时无源发电。但是,该类平式结构仍然存在一些不足和局限性:1)热端对太阳光的接收能力比较受限。由于该结构中热电装置平行地面放置,热电发电器平行朝向地面的热端只能接收到部分通过反射镜反射的太阳光。一方面,该装置对太阳光的接收角度范围有限,使得当平行地面放置的热电装置面积较大时,会有一部分面积接收不到太阳光;另一方面,该装置无法直接接收太阳光照射的能量,接收反射的太阳光会造成入射能量的损失,导致热电发电装置热端不能更高效地利用太阳能,使得冷热端温差较小而影响发电功率。2)该结构因平行地面放置,占地面积与热电装置冷热端的面积正相关。当需要扩大发电规模时,只能在平行地面方向平铺更多的热电发电模块,从而使占地面积相对较大,空间利用率较低,不利于该型热发电装置的规模化扩展应用。

3、因此,探索一种能进一步提高热电发电装置热端的太阳光接收能力,进而提高装置总的发电功率,同时还具有较高的空间利用率、占地面积小、便于规模化扩展应用的无源热电发电装置是本领域技术人员亟需解决的技术问题。

技术实现思路

1、鉴于上述事实,本发明的目的是为了解决现有技术存在热电装置热端对太阳光的接收能力受限,以及装置占地面积大、空间利用率低,不利于规模化扩展应用的问题,进而提供了一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电装置及方法。本发明利用双侧反射结构分别实现热电发电装置的冷端和热端都面向天空,既可提高热端对太阳光的接收能力,又能确保冷端面向天空与深冷太空进行辐射制冷,进而实现同时利用太阳热能和深空冷源的全天候无源发电,且本发明采用热电装置垂直安装的立式结构,可有效减小装置占地面积、提高空间利用率、便于规模化扩展应用。

2、为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

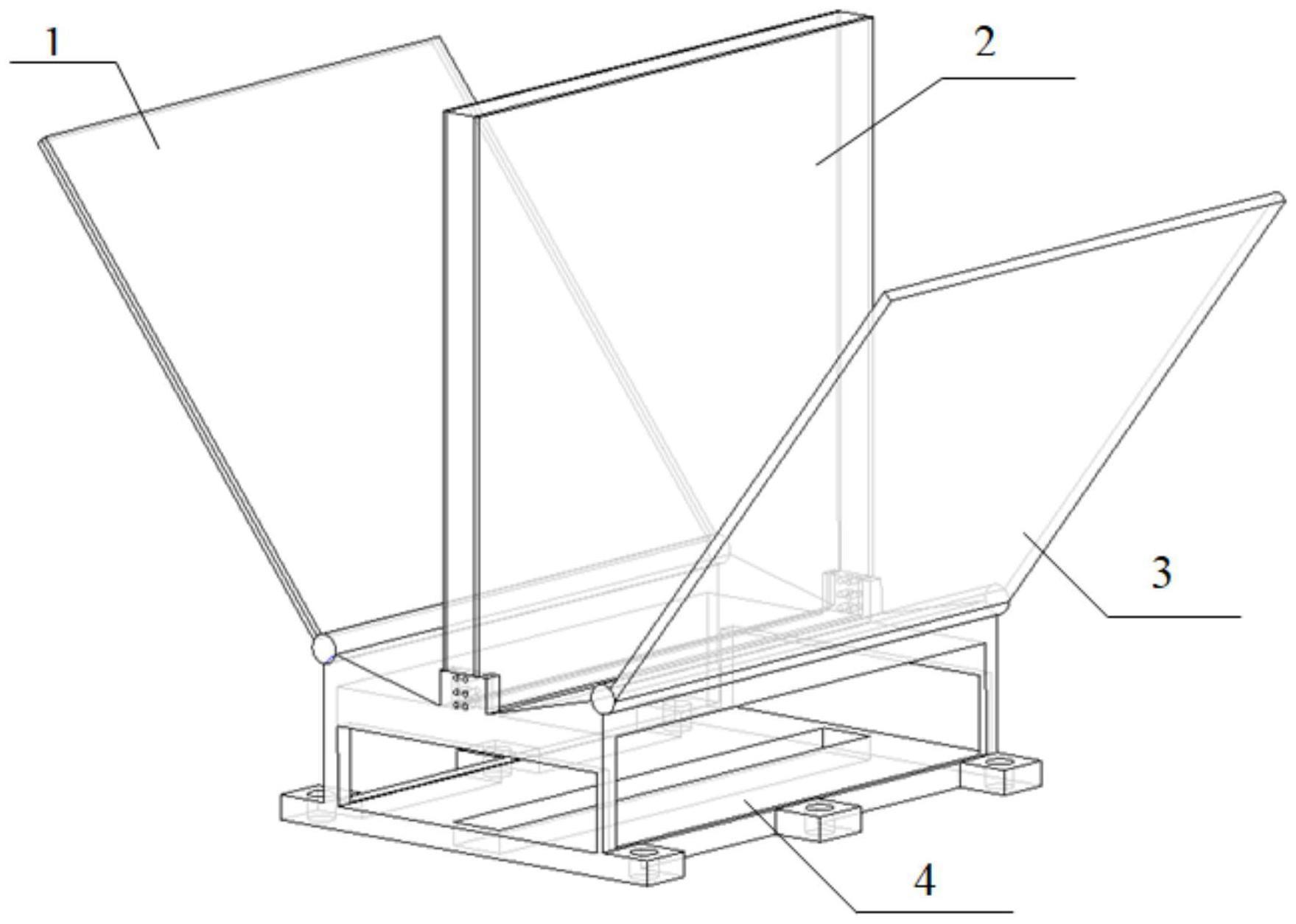

3、方案一:一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电装置,包括太阳光高反射板、热电发电板、红外高反射板和底座;其中,太阳光高反射板和红外高反射板构成反射系统,所述反射系统为“v”型反射系统或者“抛物柱面”型反射系统;

4、所述热电发电板的底端固定于底座上,且热电发电板垂直于地面;

5、所述太阳光高反射板和红外高反射板分列于热电发电板左右两侧,太阳光高反射板和红外高反射板与热电发电板成一定角度,太阳光高反射板和红外高反射板的底端分别与底座铰接;

6、所述热电发电板为由热电片、太阳光高吸收层和辐射制冷层组成的三层平板结构;热电片位于太阳光高吸收层与辐射制冷层之间,太阳光高吸收层位于热电片热端,辐射制冷层位于热电片冷端;

7、所述太阳光高反射板与热电发电板热端的太阳光高吸收层相对应,共同构成热电装置的热端反射结构;所述红外高反射板与热电发电板冷端的辐射制冷层相对应,共同构成热电装置的冷端反射结构。

8、进一步地:所述太阳光高反射板与红外高反射板均为平板结构,或者均为抛物柱面结构,当为平板结构时,两者组成“v”型反射系统,当为抛物柱面结构时,两者组成“抛物柱面”型反射系统,太阳光高反射板和红外高反射板的底端分别与底座通过铰链铰接,调整铰链,使太阳光高反射板与垂直方向呈45°,使红外高反射板与垂直方向呈45°。

9、进一步地:所述太阳光高吸收层是由深色填料或纳米颗粒分散到成膜材料中所形成的高吸收涂层,用于对0.3μm-2.5μm的太阳光高吸收。

10、进一步地:所述太阳光高吸收层为黑色油漆层、石墨烯涂层或者碳纳米管涂层。

11、进一步地:所述辐射制冷层是由一种或多种功能粒子混合形成的光谱选择性涂层,用于对0.3μm-2.5μm的太阳光高反射、在8μm-13μm红外波段高发射。

12、进一步地:所述辐射制冷层为含有cr203、a1203、baso4、si02、zro2、ti02中的一种或几种粒子的光谱选择性涂层。

13、进一步地:所述太阳光高反射板是由金属层和介质层组成的双层复合板结构,其中金属层实现对0.3μm-2.5μm的太阳光和8μm-13μm的红外辐射都高反射,介质层实现对0.3μm-2.5μm的太阳光高透射、对8-13μm的红外辐射高吸收(发射),介质层位于金属层上方,入射的太阳光先照射到介质层上,透射后被金属层反射。

14、进一步地:所述金属层的材料为au、ag、al或cu。

15、进一步地:所述介质层的材料为na2sio3或者sio2。

16、进一步地:所述介质层为有机高分子涂层。

17、进一步地:所述介质层的材料为pmma或pvp。

18、进一步地:红外高反射板采用对0.3μm-2.5μm的太阳光和8μm-13μm的红外辐射都高反射的光滑金属板,所述金属板的材料为au、ag、al、cu或w。红外高反射板可将热电装置冷端由辐射制冷层发出的8μm-13μm波段红外热辐射反射至深冷太空,进行辐射制冷,从而降低热电装置冷端的温度。

19、进一步地:所述金属层的厚度在5μm~5mm之间,介质层的厚度在50μm~10mm之间。

20、进一步地:所述红外高反射板的厚度在100μm~10mm之间。

21、进一步地:所述太阳光高吸收层的厚度在5μm~5mm之间。

22、进一步地:所述辐射制冷层的厚度在5μm~10mm之间。

23、方案二:一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电方法,其是基于方案一所述的一种基于双侧反射结构的立式全天候无源热电发电装置实现的,具体方法如下:

24、当在日间有太阳时,在热电发电装置的热端侧,通过太阳光高反射板将0.3μm-2.5μm的太阳光反射至垂直放置的热电发电板中太阳光高吸收层上,太阳光高吸收层将太阳光转换为热量,对热电片热端进行加热升温;在热电发电装置的冷端侧,热电发电板中辐射制冷层将热电片冷端的热量通过红外热辐射传输至红外高反射板,再通过红外高反射板将8μm-13μm的红外辐射反射至深冷太空中进行辐射制冷,实现对热电片冷端的降温;上述过程使热电片的热端温度升高,冷端温度降低,产生温度差,实现热电发电;

25、当在夜间或无太阳时,热电发电装置的热端侧,热电发电板中太阳光高吸收层所面对的是反射系统中太阳光高反射板的介质层,不直接面对深冷太空,不会向太空进行辐射制冷,即使没有太阳时也不会使热电片热端降温,热电发电装置的冷端侧继续保持与深冷太空进行辐射制冷,使热电装置的热端与冷端产生温差,实现热电发电。

26、本发明具有以下有益效果:

27、1、本发明与现有的可同时利用太阳热源和太空冷源的平式结构(热电板平行于地面)的热电发电装置相比,本发明的立式结构(热电发电板垂直地面放置)可以使热电发电板的热端直接被太阳光照射,可显著提高热端温度,进而相比平式结构在白天可获得更高的发电量。提升效果如附图6的实验结果所示。

28、2、本发明与现有的平式结构(热电板平行于地面)的热电发电装置相比,本发明的立式结构具有“v”型双侧反射结构,并且两侧反射结构与热电装置之间的夹角可调节。有利于根据实际天气条件调节反射角度使得热电装置获得最佳接收角度,进一步提高装置发电量。

29、3、本发明与现有的平式结构(热电板平行于地面)热电发电装置相比,本发明的一体化立式结构更简单紧凑,具有更小的占地面积。当需要对该型热电装置进行规模化应用、增大发电总量时,可以从两个维度进行扩展。既可以从平行于地面方向延展,在与平式结构占用相同面积的情况下,能放置更多的立式热电装置;也可以向垂直地面方向向上延展,在相同的占地面积条件下,垂直方向上可以放置更多的热电发电板,进一步提高装置空间利用率,有利于规模化扩展应用。

30、4、本发明能同时利用太阳热源和深空冷源实现全天连续发电的无源热电发电装置是一种极具应用前景的零碳新能源发电技术。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!