一种升降压型交错并联变换器

1.本发明属于电力电子变换器技术领域,更具体地,涉及一种升降压型交错并联变换器。

背景技术:

2.电力电子变换器相较于线性供电装置具有高的功率密度和效率,顺应小型化轻量化的发展趋势,有助推进碳达峰碳中和。但电力电子变换器实现电能变换基于脉冲宽度等效定理,将连续的能量分成若干能量包发送到负载,势必导致输出电压的波动,限制了其在需要高的供电稳定度场合的推广和应用。

3.对于开关电源,提高负载电压稳定度常采用提高开关频率、增大输出滤波电容器容值等方法实现。提高开关频率在一定程度上可以提高输出电压稳定度,但高的开关频率将导致系统效率下降,另外,为提高响应速度及功率密度,常会减小储能元件,如电感的体积,反而会放大纹波。另一方面,增大输出滤波电容器容值也可以降低输出电压纹波,但其会劣化系统响应速度、增大无源器件体积,同时滤波器件寄生参数使得电压纹波不会无限制变小。

4.名为《an extremely low ripple high voltage power supply for pulsed current applications》,作者mostafa zarghani,出处ieee transactions on power electronics,2020,35(8):7991-8001.的文献提出一种利用半导体器件线性放大区的串联有源滤波方案,下文简称串联线性法,将器件串联到开关电源的输出侧,但是该半导体器件需要承担全部负载电流,导致其功耗极大,限制在大电流场合的应用。

5.申请号为201810411004.7的专利文献公开了一种将线性放大区开关器件并联在负载两侧的吸电流并联型滤波网络,下文简称无源并联线性法,线性调整管无需通流全部负载电流,是低压大电流工况较合理的滤波方式,但其滤波本质是通过调整线性调整管的通流调节外部电压变化,通过线性调整管电流以及线性调整管损耗依然较大。

技术实现要素:

6.针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种升降压型交错并联变换器,旨在解决传统交错并联结构的功耗大的问题。

7.本发明提供了一种升降压型交错并联变换器,包括:n个并联连接的大功率半桥单元、一个线性半桥单元和输出滤波电容c

out

;线性半桥单元与大功率半桥单元并联连接,用于产生与输出电流纹波反向的高频交流电流,降低输出电流纹波;输出滤波电容c

out

的一端连接至线性半桥单元与大功率半桥单元的共同输出端,输出滤波电容c

out

的另一端接地。

8.更进一步地,线性半桥单元包括:第一线性调整管、第二线性调整管和隔直电容;第一线性调整管和第二线性调整管串联组成半桥桥臂并位于直流母线正、负极之间,且半桥桥臂的中点连接隔直电容的输入端,隔直电容的输出端作为线性半桥单元的输出端并与输出滤波电容的输入端连接。

9.其中,第一线性调整管和第二线性调整管可以为igbt。

10.更进一步地,大功率半桥单元包括:第一全控开关、第二全控开关和功率电感;第一全控开关和第二全控开关串联组成半桥桥臂并位于直流母线正、负极之间,且半桥桥臂的中点连接所述功率电感的输入端,功率电感的输出端作为大功率半桥单元的输出端并与输出滤波电容的输入端连接。

11.其中,大功率半桥单元中的全控开关平均电流之和为功率电感平均电流。

12.其中,第一线性调整管和第二性调整管的通流能力远远小于第一全控开关和第二全控开关的通流能力。

13.更进一步地,升降压型交错并联变换器还包括控制器及驱动单元;驱动单元用于驱动变换器内各开关管;控制器用于产生驱动单元所需的pwm信号。

14.其中,驱动单元用于驱动所述第一全控开关和所述第二全控开关互补导通。

15.通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,由于新增了一个线性半桥单元,能够产生与传统交错并联结构输出电流纹波反向的高频交流电流,显著降低拓扑输出电流纹波。且线性半桥单元仅通过与传统交错并联结构输出电流纹波等幅值但反向的高频电流,线性半桥单元功耗远小于传统线性滤波方式,线性调整管体积、成本远优于传统方案。

附图说明

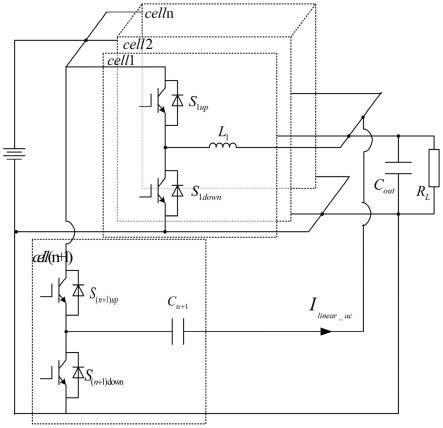

16.图1是本发明实施例提供的升降压型交错并联变换器及其线性滤波电路的原理图;

17.图2是本发明实施例提供的线性半桥单元产生抵消开关纹波的高频交流电流控制原理图;

18.图3是本发明实施例提供的四个大功率半桥单元总的输出电流波形图;

19.图4是本发明实施例提供的大功率半桥单元总输出电流交流纹波、线性半桥单元输出电流及叠加后总的输出电流纹波波形图;

20.图5是本发明实施例提供的线性半桥单元两个线性调整管的电流波形图;

21.图6是本发明实施例提供的无源并联线性法负载电流、调整管电压以及电流波形图。

具体实施方式

22.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

23.本发明在传统交错并联拓扑的基础上新增一个线性半桥单元,产生与传统交错并联结构输出电流纹波反向的高频交流电流,显著降低拓扑输出电流纹波。且线性半桥单元仅通过与传统交错并联结构输出电流纹波等幅值但反向的高频电流,线性半桥单元功耗远小于传统线性滤波方式,线性调整管体积、成本远优于传统方案。

24.图1为本发明实施例提供的升降压型交错并联变换器及其线性滤波电路原理图。参阅图1,结合图2-6,对本实施例中的线性滤波方法进行详细说明。

25.参阅图1,升降压型交错并联变换器及其线性滤波电路包括n个大功率半桥单元(cell1、cell2

……

celln)、一个线性半桥单元cell(n+1)和输出滤波电容c

out

;大功率半桥单元和线性半桥单元互为并联关系;二者共同的输出端子接输出滤波电容c

out

与负载r

l

;输出滤波电容c

out

与负载r

l

并联连接。

26.大功率半桥单元由两个大容量全控开关器件以及一个功率电感构成。两个开关管串联组成半桥桥臂并位于直流母线正负极之间,半桥桥臂中点连接功率电感输入端连接,电感输出端与输出滤波电容及负载的输入端连接。大功率半桥模块为负载提供所需的电流。

27.其中,全控开关器件的通流能力至少为io/n,io表示升降压型交错并联变换器总输出电流。

28.线性半桥单元由两个小容量线性调整管以及一个隔直电容构成。两个线性调整管串联组成半桥桥臂并位于直流母线正负极之间,半桥桥臂中点连接隔直电容的输入端连接,隔直电容输出端与输出滤波电容及负载的输入端连接。隔直电容防止系统失效时源自供电母线的大电流经由线性半桥单元灌入负载,提高系统的可靠性。

29.其中,大功率半桥输出电流纹波的有效值正比与线性调整管的通流。由于大功率半桥输出电流纹波相对于平均电流占比极小,因此,小容量线性调整管远远小于大容量开关管的通流。

30.根据大功率半桥单元输出电流有效值确定线性调整管的损耗,进一步地,若损耗较大则选用有源区的igbt或大功率三极管,若损耗较小则可使用有源区的mosfet或小功率三极管。隔直电容的尺寸由两方面决定,耐压方面需至少能够承担变换器输入电压,容量方面,需保障其在充放电时,线性调整管两端电压高于其工作在有源区的电压阈值。

31.进一步地,大功率半桥单元的开关管平均电流之和为功率电感平均电流,其值为应根据负载工况选择较大热容量的开关管及功率电感。线性半桥单元仅产生可以抵消大功率半桥单元电流纹波的交流电流,线性调整管通流仅与待抵消的纹波电流大小有关,其体积、成本、热容量可以远小于大功率半桥模块。

32.根据本发明的实施例,交错并联buck-boost电路拓扑的变换器还包括大功率半桥的控制器及驱动单元(图中未标出,),控制器用于产生驱动单元所需的pwm信号,驱动单元用于驱动变换器内各开关管。具体地,驱动单元用于驱动一个大功率单元内两个开关管互补导通,即控制两个开关管驱动信号s

1up

和s

1down

互补导通;相邻单元桥臂间相差移相角θ为:即s

1up

超前s

2up

θ,s

2up

超前s

3up

θ

……

以此类推。其中,驱动单元可以采用芯科公司的si8238型高频驱动芯片。

33.假定大功率半桥单元开关管开关频率为f

sw

,则n个大功率半桥单元输出电流之和的纹波频率为nf

sw

。

34.图2为线性半桥单元产生抵消开关纹波的高频交流电流控制原理图。isum为大功率半桥单元总的输出电流,经带通滤波器(中心频率与纹波频率nf

sw

一致)滤波后去除电流的直流分量,并经反相器后得到频率为nf

sw

的反向的输出电流纹波信号sg1。而后纹波电流信号sg1与线性半桥单元隔直电容电流信号sg2比较并计算误差信号v1,v1经比例增益k1放

大得到信号v2。若sg1大于零,sg1大于sg2,则v2为正,该模拟信号叠加线性调整管门槛电压vge_th后施加到线性半桥单元上桥臂线性调整管的压控端子,控制上桥臂线性调整管向隔直电容器输出正电流,最终使得sg1与sg2近似相等但sg1略大。而在此过程中下桥臂线性调整管压控端子电压为负,线性调整管保持封锁。其中,sg1与sg2的值与控制环路增益g有关,sg1与sg2之差为v2/g,由于环路增益远大于v2,因此sg1与sg2近似相等但略大。反之sg1小于零,sg1小于sg2,则v2为负,该模拟信号叠加线性调整管门槛电压vge_th后施加到线性半桥单元下桥臂线性调整管的压控端子,控制下桥臂线性调整管从隔直电容器输吸收电流,电流反向,最终使得sg1与sg2近似相等但sg2略大。而在此过程中上桥臂线性调整管压控端子电压为负,线性调整管保持封锁。如此便达到sg1与sg2近似相等,大功率半桥输出电流纹波与线性半桥单元电流相反,总的输出电流纹波被抵消的效果。sg2与sg1之差为v2/g,由于环路增益远大于v2,因此sg1与sg2近似相等但略小。本发明在实现过程中,线性调整管仅通过高频纹波电流,大大减小线性电流调控中线性调整管的功耗,缩减系统成本,减小系统体积。

35.现以应用4个大功率半桥单元和一个低功率线性半桥单元为负载提供375a稳态电流为例,进一步说明本发明的目的、技术方案及优点。

36.负载rl为低阻负载,其参数为:直流电阻150毫欧。主电源由12节6gfm-200型铅酸蓄电池串联,电源电压144v。

37.大功率半桥单元2个开关管选用英飞凌公司iky75n120cs6xksa1型igbt,25℃稳态集电极电流150a。大功率半桥单元电感纹波系数为0.4,电感值为50μh。按照直流偏置电流100a选型电感磁芯,选用美磁公司high-flux系列磁芯,磁芯编号58614,磁芯外径62.9mm,由线径0.421cm的铜导线绕制26匝。

38.线性半桥单元中两个线性调整管选用英飞凌公司ikd06n60rc2atma1型igbt,25℃稳态集电极电流11.7a,工作在有源区。隔直电容选用10μfcbb电容器,耐压600v。

39.大功率半桥单元控制器采用ti公司生产的28335型dsp,其配置增强型pwm输出模块,用于产生4个大功率半桥单元的pwm驱动信号。驱动单元采用芯科公司si8238型高频驱动器,用于驱动大功率半桥单元开关管。电流采集采用高精度霍尔电流传感器,电压采集采用高精度霍尔电压传感器。

40.线性半桥单元压控端子两端电压信号由ti公司生产的功率放大器opa544产生,带通滤波、压控端子偏置信号由以低噪声运算放大器opa4991为核心的模拟电路实现,环路增益由仪表放大器ina128提供。

41.大功率半桥单元igbt开关频率10khz,4个大功率半桥单元驱动信号相位互错90

°

。图3展示了四个大功率半桥单元总的输出电流波形,可见总的输出电流平均值为367.5a,纹波频率及峰峰值分别为40khz和7a。

42.图4展示了大功率半桥单元总输出电流的交流纹波信号、线性半桥单元输出电流波形及叠加后总的输出电流纹波。可见大功率半桥单元输出电流纹波峰峰值和频率几乎与线性半桥单元相同,但大小相反,叠加后总的输出电流纹波几乎被完全消除。图5展示了线性半桥单元两个线性调整管的电流波形,可见线性半桥线性调整管电流波形重合,且均大于零。

43.表1标注了各桥臂igbt、线性调整管以及电感电流平均值。

[0044][0045][0046]

表1

[0047]

可以直观看出,由于线性半桥单元仅产生反向高频纹波电流,线性半桥单元电流有效值很小。

[0048]

为了进一步说明本发明的在降低线性调整管功耗上的显著效果,与串联线性法和无源并联线性法进行对比分析。对比分析时三种方式对输出电流纹波的抑制效果、负载电压以及电感纹波系数保持一致。

[0049]

表2对比了本发明提供的滤波结构、串联线性结构无源并联结构线性调整管通过的电流、两端电压、平均功耗、大功率半桥单元为负载提供的平均功率几个维度,评估本结构的优势。

[0050][0051]

表2

[0052]

其中串联线性法线性调整管通流全部负载电流,为367a,所选用的线性调整管稳态电流应至少大于400a。在线性调整管体积以及成本方面,本发明提出的滤波结构相较串联线性法有压倒性优势。另外,为确保线性调整管工作在有源区,线性调整管压降应大于15v,使得线性调整管功耗极大,约5.5kw。与之相比,本发明提供的结构线性调整管功耗仅36w,不足串联线性法功耗的百分之一。由于线性调整管上有15v电压降,为维持负载电压一致,大功率半桥单元需较本文结构额外增加15v电压输出,增加大功率半桥单元的损耗。

[0053]

图6展示了无源并联线性法负载电流、调整管电压以及电流波形。无源并联线性法线性调整管两端电压近似为负载电压,约100v。该结构无源,只具备吸收功率的能力,而无法对低于负载电流的纹波进行主动补偿。因此需要将大功率半桥单元的输出电流的纹波最低点调整到高于负载电流367a,且需留有一定裕度,取393a。无源并联线性法线性调整管平均电流约27a,而本文提供的结构线性调整管平均电流不足1a,功耗亦不足其五分之一。无

源并联线性法线性调整管支路两端电压为负载电压,能量全部以热的形式耗散,而本发明提供的结构线性调整管同时为负载提供能量,与大功率半桥单元共用一个能量来源,即蓄电池组。本发明所提供的线性滤波结构大功率半桥单元提供给负载的能量与负载消耗能量一致,而无源并联线性法大功率半桥单元功率需高出负载功率2.7kw,同样会增加大功率半桥单元的损耗。

[0054]

另外,本发明实施例在器件选型难度、线性调整管成本以及散热器体积重量方面相较传统线性滤波方案都有较大优势。

[0055]

本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1