交流继电器保护电路的制作方法

1.本技术涉及电力电子设备技术领域,具体涉及一种交流继电器保护电路。

背景技术:

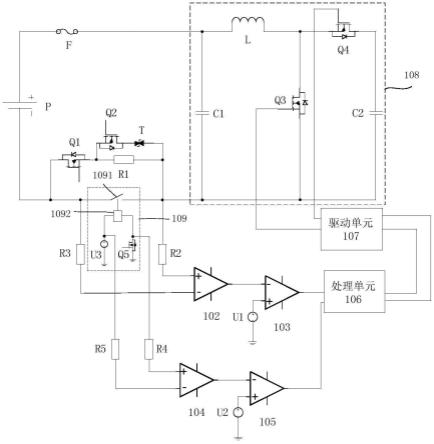

2.继电器包括直流继电器和交流继电器,但直流继电器体积大、价格高,特别是高压大电流的直流继电器价格非常高,会增加使用成本。交流继电器在出现异常时,如带电流断开会发生直流拉弧着火,严重时烧毁印刷电路板(pcb板)导致绝缘被破坏,甚至引起设备着火的风险。

3.随着光伏发电的发展,对储能的需求越来越大。如图1所示,第一电源p与第二电源(未示出)通过包含电感器、晶体管及电容等的升降压电路108进行电能交换,启动时产生的电流较大,为此通常会在电路中增加预充支路101,并通过交流继电器109与预充支路101并联来旁路预充支路,以减小损耗。

4.为防止交流继电器出现故障导致危险,可通过检测交流继电器中线圈两端或触点两端的电压来控制升降压电路的通断,在交流继电器出现故障时及时断开升降压电路,以避免交流继电器的触点断开时带电流导致危险。而由于升降压电路中电感器的存在,升降压电路断开后仍存在电感电流流过交流继电器,仍然存在带电流断开发生直流拉弧着火的风险。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术缺陷之一,本技术实施例中提供了一种交流继电器保护电路,所述交流继电器保护电路包括:

6.升降压电路,第一端及第二端用于与第二电源连接,以形成第一闭合回路;第三端用于与第一电源连接;交流继电器,一端与所述升降压电路的第四端连接,另一端用于与所述第一电源连接,以形成第二闭合回路;第一控制支路,第一端连接在所述交流继电器的触点两端,第二端与所述升降压电路中晶体管的控制端连接,用于检测并基于所述触点两端的压降通断所述升降压电路;预充支路,与所述交流继电器并联;所述预充支路包括瞬态电压抑制二极管、开关器件和第一电阻,所述瞬态电压抑制二极管与开关器件串联,所述瞬态电压抑制二极管、开关器件与第一电阻并联。

7.优选地,所述瞬态电压抑制二极管为双向瞬态电压抑制二极管。

8.优选地,所述瞬态电压抑制二极管为单向瞬态电压抑制二极管。

9.优选地,所述交流继电器保护电路还包括处理单元;所述开关器件包括:

10.第二mos管,栅极与所述处理单元连接,漏极与所述瞬态电压抑制二极管连接,源极连接在所述第一电源、第一电阻之间;

11.或第二igbt管,栅极与所述处理单元连接,发射极与所述瞬态电压抑制二极管连接,集电极连接在所述第一电源、第一电阻之间。

12.优选地,所述预充支路还包括:第一mos管,栅极与所述处理单元连接,源极连接在

所述第一电阻、第二mos管的源极或所述第一电阻、第二igbt管的集电极之间,漏极连接在所述交流继电器、第一电源之间;

13.或第一igbt管,栅极与所述处理单元连接,发射极连接在所述第一电阻、第二mos管的源极或所述第一电阻、第二igbt管的集电极之间,集电极连接在所述交流继电器、第一电源之间。

14.优选地,所述预充支路还包括:二极管,阳极连接在所述第一电阻、第二mos管的源极或所述第一电阻、第二igbt管的集电极之间,阴极连接在所述交流继电器、第一电源之间。

15.优选地,所述第一控制支路包括:第二电阻,第一端与所述交流继电器触点的一端连接;第三电阻,第一端与所述交流继电器触点的另一端连接;第一运算放大器,同相输入端与所述第二电阻的第二端连接,反相输入端与所述第三电阻的第二端连接;第一比较器,正输入端连接第一恒压源,负输入端与所述第一运算放大器的输出端连接,输出端与所述处理单元的输入端连接;驱动单元,输入端与所述处理单元的输出端连接,输出端与所述升降压电路中晶体管的控制端连接。

16.优选地,所述交流继电器保护电路还包括:第二控制支路,第一端连接在所述交流继电器的线圈两端,第二端与所述升降压电路中晶体管的控制端连接,用于检测并基于所述线圈两端的电压通断所述升降压电路。

17.优选地,所述第二控制支路包括:第四电阻,第一端与所述交流继电器的线圈一端连接;第五电阻,第一端与所述交流继电器的线圈另一端连接;第二运算放大器,同相输入端与所述第四电阻的第二端连接,反向输入端与所述第五电阻的第二端连接;第二比较器,正输入端连接第二恒压源,负输入端与所述第二运算放大器的输出端连接,输出端与所述处理单元连接。

18.优选地,所述处理单元包括复杂可编程逻辑器件或数字信号处理器。

19.采用本技术实施例中提供的交流继电器保护电路,预充支路中的瞬态电压抑制二极管钳位交流继电器两端的电压,当交流继电器触点两端的电压大于钳位电压值时,电流只会经瞬态电压抑制二极管流向第一电源,而不经过交流继电器,保证交流继电器不会带电流断开,从而避免危险。

附图说明

20.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

21.图1为现有技术中交流继电器保护电路的电路图;

22.图2为本技术交流继电器保护电路的电路图;

23.图3为本技术交流继电器保护电路的又一电路图;

24.图4为本技术交流继电器保护电路的再一电路图。

具体实施方式

25.为了使本技术实施例中的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本技术的示例性实施例进行进一步详细的说明,显然,所描述的实施例仅是本技术的一部分实施

例,而不是所有实施例的穷举。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

26.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

27.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或可以互相通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

28.如图1所示,第一电源p和第二电源(未示出)可通过包含电感器、晶体管及电容等的升降压电路108进行电能交换,预充支路101连接在升降压电路108与第一电源p之间,并利用交流继电器109与预充支路101并联来旁路预充支路101,以减少损耗。在实现本技术的过程中,发明人发现虽然可基于交流继电器109中线圈两端或触点两端的电压来及时控制升降压电路108的通断,但由于电感器的存在,升降压电路108断开后,仍然有电流流过交流继电器109,从而出现交流继电器109带电流断开,从而存在直流拉弧着火的危险。

29.针对上述问题,本技术实施例中提供了一种交流继电器保护电路,如图2至图4所示,该交流继电器保护电路包括升降压电路108、交流继电器109、第一控制支路及预充支路,第二电源可利用该交流继电器保护电路对第一电源p进行充电,或第二电源可利用该交流继电器保护电路接受第一电源p的电能。升降压电路108可包括电感器l、电容(如第一电容c1和第二电容c2)、晶体管(如第三nmos管q3和第四nmos管q4)来升压或降压,初始充电时可利用预充支路101进行预充,防止电流过大导致升降压电路108中晶体管的损坏。例如,第二电源利用储能逆变器(其内包括升降压电路)对第一电源进行充电。交流继电器保护电路中还可包括保险丝f,保险丝f连接在第一电源p、升降压电路之间。

30.升降压电路108具有第一端、第二端、第三端和第四端,升降压电路108的第一端和第二端可与第二电源(未示出)的正、负极连接,从而形成第一闭合回路;升降压电路108的第三端可与第一电源p的正极或负极连接,升降压电路108的第四端与交流继电器109的一端连接,交流继电器109的另一端可与第一电源p的负极或正极连接,从而形成第二闭合回路。第二电源的电流可经过升降压电路108,经升降压电路108对第二电源p进行充电。即升降压电路108的第三端可与第一电源p的正极连接、交流继电器109可与第一电源p的负极连接,或升降压电路108的第三端可与第一电源p的负极连接、交流继电器109可与第一电源p的正极连接。升降压电路108的第一端可与第二电源的正极连接、升降压电路108的第二端可与第二电源的负极连接,或升降压电路108的第一端可与第二电源的负极连接、升降压电路108的第二端可与第二电源的正极连接。其具体连接可根据实际情况进行合理选择,在此不做限定。

31.第一控制支路的第一端连接在交流继电器109的触点1091两端,第一控制支路的第二端与升降压电路108中晶体管(如图2中第三nmos管q3和第四nmos管q4)的控制端连接。第一控制支路检测交流继电器109的触点1091两端的压降(即触点1091两端的电压),并且基于触点1091两端的压降值来控制升降压电路108的通断。交流继电器109的触点1091发生

故障时,触点1091两端出现压降。第一控制支路检测到触点1091两端的压降值后,将所检测到的压降值与第一预设阈值进行对比,如果所检测到的压降值大于第一预设阈值,则触点1091出现故障;如果所检测到的压降值小于或等于第一预设阈值,则触点1091未出现故障。当确定触点1091出现故障后,第一控制支路控制升降压电路断开,及时切断电流的产生。

32.预充支路与交流继电器109并联。预充支路包括瞬态电压抑制二极管t、开关器件q2和第一电阻r1,瞬态电压抑制二极管t与开关器件q2串联,瞬态电压抑制二极管t、开关器件q2与第一电阻r1并联。充电电源在对第一电源p初始充电时,先断开交流继电器109和开关器件q2,导通升降压电路108,充电电源的电流经过第一电阻r1对第一电阻r1进行充电;经过预设时间后,闭合交流继电器109和开关器件q2,充电电源的电流经过交流继电器109对第一电源p进行充电。瞬态电压抑制二极管t可钳位交流继电器109两端的电压,使交流继电器109两端具有一个钳位电压值。并且当交流继电器109触点1091出现故障,瞬态电压抑制二极管t可产生一定压降,第一控制支路可检测到瞬态电压抑制二极管t产生的压降,进一步确保第一控制支路可及时断开升降压电路108。

33.当交流继电器109的触点1091出现故障,交流继电器109两端电压升高,当交流继电器109两端的电压值高于钳位电压值,即使由于升降压电路108中电感器l中存在电感电流,电流也只会经瞬态电压抑制二极管t流向第二电源p,而不经过交流继电器109,保证交流继电器109不会出现带电流断开。其中,瞬态电压抑制二极管可以为双向瞬态电压抑制二极管,也可以为单向瞬态电压抑制二极管。

34.综上所述,预充支路中的瞬态电压抑制二极管钳位交流继电器109两端的电压,当交流继电器109触点1091两端的电压大于钳位电压值时,电流只会经瞬态电压抑制二极管流向第一电源p,而不经过交流继电器109,保证交流继电器109不会带电流断开,从而避免危险。

35.在一个或多个实施例中,如图2至图4所示,交流继电器保护电路还包括处理单元106。开关器件q2可包括第二mos管或第二igbt管。当开关器件q2包括第二mos管时,第二mos管的栅极与处理单元106连接,第二mos管的漏极与瞬态电压抑制二极管t连接,第二mos管的源极连接在第一电源p、第一电阻r1之间,处理单元106通过控制第二mos管的栅极来控制第二mos管的通断。当开关器件q2包括第二igbt管时,第二igbt管的栅极与处理单元106连接,第二igbt管的发射极与瞬态电压抑制二极管t连接,第二igbt管的集电极连接在第一电源p、第一电阻r1之间,处理单元106通过控制第二igbt管的栅极控制第二igbt管的通断。其中,第二mos管可以为nmos管或pmos管。

36.在一个或多个实施例中,如图2至图4所示,预充支路还包括第一mos管q1或第一igbt管。当预充支路包括第一mos管q1时,第一mos管q1的栅极与处理单元106连接,第一mos管q1的源极连接在第一电阻r1、第二mos管的源极之间,或第一mos管q1的源极连接在第一电阻r1、第二igbt管的集电极之间,第一mos管q1的漏极连接在交流继电器109、第一电源p之间,第一mos管q1中的寄生二极管可防止第一电源p的正、负极接反,处理单元106通过控制第一mos管q1的栅极控制第一mos管q1的通断。当预充支路包括第一igbt管时,第一igbt管的栅极与处理单元106连接,第一igbt管的发射极连接在第一电阻r1、第二mos管的源极之间,或第一igbt管的源极连接在第一电阻r1、第二igbt管的集电极之间,第一igbt管的集电极连接在交流继电器109、第一电源p之间,第一igbt管中的寄生二极管可防止第一电源p

的正、负极接反,处理单元106通过控制第一igbt管的栅极控制第一igbt管的通断。其中,第一mos管可以为nmos管或pmos管。

37.在一些实施例中,如图4所示,预充支路包括二极管d。二极管d的阳极连接在第一电阻r1、第二mos管的源极之间,或二极管d的阳极连接在第一电阻r1、第二igbt管的集电极之间,二极管d的阴极连接在交流继电器109、第一电源p之间。其中,二极管d的设置可防止第一电源p的正、负极接反。

38.在一个或多个实施例中,如图2至图4所示,第一控制支路包括第二电阻r2、第三电阻r3、第一运算放大器102、第一比较器103、处理单元106和驱动单元107。第二电阻r2的第一端与交流继电器109触点1091的一端连接,第三电阻r3的第一端与交流继电器109触点1091的另一端连接,第一运算放大器102的同相输入端与第二电阻r2的第二端连接,第一运算放大器102的反相输入端与第三电阻r3的第二端连接,第一运算放大器102的输出端与第一比较器103的负输入端连接,第一比较器103的正输入端连接有第一恒压源u1,第一比较器103的输出端与处理单元106的输入端连接,处理单元106的输出端与驱动单元107的输入端连接,驱动单元107的输出端与升降压电路中晶体管的控制端连接。第二电阻r2、第三电阻r3和第一运算放大器102对交流继电器109触点1091两端的电压做差分采样运算,计算出触点1091两端的压降并将所检测到的压降值传递至第一比较器103的负输入端,第一比较器103正输入端连接的第一恒压源u1设置有第一预设阈值,如果触点1091两端的压降大于第一预设阈值时,第一比较器103则产生触发信号发送至处理单元106,处理单元106则根据触发信号控制驱动单元107关闭对升降压电路108中晶体管的脉冲调制信号(pulse widthmodulation,简称:pwm),避免电路持续工作在交流继电器109产生持续的直流拉弧烧毁交流继电器。

39.在一个或多个实施例中,如图3和图4所示,交流继电器保护电路还包括第二控制支路。第二控制支路的第一端连接在交流继电器109的线圈1092两端,第二控制支路的第二端与升降压电路108中晶体管的控制端连接,用于检测并基于线圈两端的电压通断升降压电路108。交流继电器109中可包括串联的第三恒压源u3、线圈1092和第五nmos管q5,第五nmos管q5的栅极与处理单元106连接,处理单元106通过控制第五nmos管q5的栅极控制第五nmos管q5的通断,从而控制线圈1092的工作。当线圈1092出现故障,线圈1092两端的电压会低于交流继电器的工作电压。第二控制支路可检测线圈1092两端的电压,当线圈1092两端的电压小于第二预设阈值时,第二控制支路断开升降压电路108。

40.第二控制支路可包括第四电阻r4、第五电阻r5、第二运算放大器104、第二比较器105、处理单元106、第二恒压源u2和驱动单元107。第四电阻r4的第一端与交流继电器109的线圈1092一端连接,第五电阻r5的第一端与交流继电器109的线圈1092另一端连接,第二运算放大器104的同相输入端与第四电阻r4的第二端连接,第二运算放大器104的反向输入端与第五电阻r5的第二端连接,第二运算放大器104的输出端与第二比较器105的负输入端连接,第二比较器105的正输入端与第二恒压源u2连接,第二比较器105的输出端与处理单元106连接。

41.第四电阻r4、第五电阻r5和第二运算放大器104对交流继电器109线圈1092两端的电压做差分采样运算,计算出线圈1092两端的电压并将所检测到的电压值传递至第二比较器105的负输入端,第二比较器105正输入端连接的第二恒压源u2设置有第二预设阈值,如

果线圈1092两端的电压小于第二预设阈值时,第二比较器105则产生触发信号发送至处理单元106,处理单元106则根据触发信号控制驱动单元107关闭对升降压电路108中晶体管的脉冲调制信号(pulse widthmodulation,简称:pwm),避免电路持续工作在交流继电器109产生持续的直流拉弧烧毁交流继电器。处理单元106可包括复杂可编程逻辑器件(complex programmable logic device,简称:cpld)或数字信号处理器(digital signal processing,dsp)。

42.交流继电器触点断开的时长一般为毫秒级,采用第一控制支路、第二控制支路基于交流继电器触点和/或线圈两端的电压控制升降压电路的通断。根据电感器中电流下降数学模型:

[0043][0044]

其中,t表示电感器电流下降时间,w表示电感器的感量,i表示断开升降压电路时刻的电感电流,u表示电感器两端的压差。根据上述电感器的电流下降数学模型可知,电感电流下降时间在几十微妙,远远小于交流继电器的断开时长,可在交流继电器触点断开前,让电感器上的电流降为零,避免交流继电器带电流高压断开的风险。

[0045]

显然,本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样,倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围之内,则本技术也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1