外置式环境控制装置

1.本实用新型涉及箱式变电站内环境控制装置领域,尤其是涉及一种高效除湿、布局合理、使用安全性高的外置式环境控制装置。

背景技术:

2.箱式变电站安装于户外,其下方开设有电缆沟,以穿设电缆。电缆沟因其本身构造导致常年积水,致使箱式变电站内的湿度大,尤其是位于靠近亚热带地区的城市,特别是上述城市处于“回南天”环境下,致使箱式变电站内湿度极大,直接影响箱式变电站的使用寿命,而且会造成放电现象,大大降低使用安全性。

3.除湿机是常用的空气除湿设备,如:中国公开专利公告号cn215870458u所阐述的一种新能源专用箱式变电站的散热结构,其内部设置除湿机,但并未对除湿机进行限定;实际作业中常选用加热型除湿机或压缩机型除湿机应用于箱式变电站内湿度的控制,如:中国公开专利申请号202021883305.9所阐述的一种用于箱式变电站的冷却设备,其使用的除湿机(松京dk02)为压缩机型除湿机。箱式变电站在处于“回南天”气候环境中时,面临温度较低而湿度极大的情形,压缩机型除湿机的除湿效果不好,加热型除湿机则会产生较大的热量,致使箱式变电站内温度升高,导致设备老化加速、能耗大、易跳闸等不足。

4.外置式环境控制装置,因长时间位于箱式变电站外,其内部件的常会出现被偷盗、外力损坏等情况出现,直接影响箱式变电站的使用安全性。

5.因此,如何改进现有外置式环境控制装置的结构,在提升户外使用安全性的同时,还提升温度及湿度控制能力,从而在现有技术基础上降低能耗、降低成本、根本上解决因湿度大造成放电风险是本领域技术人员需要解决的技术问题之一。

技术实现要素:

6.为解决上述现有技术中的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种高效除湿、布局合理、使用安全性高的外置式环境控制装置。

7.为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

8.一种外置式环境控制装置,其装配于箱式变电站外,以调控箱式变电站内部环境,其包括柜体及装于柜体内的空调、转轮除湿机、主控机,其中:

9.所述柜体内具有呈上下分布的温度腔及湿度腔,温度腔及湿度腔分别安装格栅门及保护门,以装配空调及转轮除湿机;所述湿度腔内设置控制腔,该控制腔安装第二保护门,并靠近温度腔设置,以装配主控机;

10.所述空调及转轮除湿机分别与主控机连接;

11.所述转轮除湿机内设置干燥风道及再生风道,所述再生风道穿过柜体与大气连通,以调节转轮除湿机内腔环境的湿度。

12.进一步优选的:所述第二保护门位于湿度腔内。

13.进一步优选的:所述温度腔的侧壁均为格栅板,以散热;

14.所述湿度腔的两侧壁处均安装侧门。

15.进一步优选的:所述再生风道包括依次连通的空气连通管、硅胶转轮及转轮湿气排出管;所述空气连通管及转轮湿气排出管均与大气连通。

16.进一步优选的:所述干燥风道包括依次连通的湿气进管、硅胶转轮及干燥气出管,所述湿气进管及干燥气出管均伸入至箱式变电站内,以调控箱式变电站内环境湿度。

17.进一步优选的:所述柜体具有背板,所述背板开设有让位孔,以让位空调的空调出风口。

18.进一步优选的:所述柜体的顶面为斜面。

19.进一步优选的:所述外置式环境控制装置装配于箱式变电站之外;

20.所述湿气进管于箱式变电站内靠近地面方向排布,干燥气出管于箱式变电站内朝远离地面方向排布。

21.采用上述技术方案后,本实用新型与背景技术相比,具有如下优点:

22.1、本实用新型柜体设置相对独立的温度腔及湿度腔,并在湿度腔内设置控制腔,所述温度腔及湿度腔分别装配有格栅门及保护门,用于对温度腔及湿度腔内的空调及转轮除湿机形成安全保护,还在控制腔处安装有独立的第二保护门,实现对主控机的加强保护,提升户外使用的安全性。

23.2、本实用新型中利用转轮除湿机作为湿度调节的部件,转轮除湿机的除湿能力不仅仅强于现有技术中所使用的除湿装置,其内置的干燥风道将箱式变电站内的湿空气导入除湿机内的硅胶转轮,经硅胶转轮吸取水分后,干燥空气被导回箱式变电站内,从而实现箱式变电站内的除湿作业;该转轮除湿机还内置再生风道,该再生风道实现对转轮除湿机内硅胶转轮的及时干燥,从而确保转轮除湿机的持续除湿能力,进而确保箱式变电站内腔环境的湿度在较佳、甚至最佳的数值内,防止因湿气凝结而导致的放电现象,延长箱式变电站内设备的使用寿命;另外,本新型所采用的转轮除湿机在对箱式变电站内环境进行湿度调节时不影响箱式变电站内环境的温度,从而避免除湿过程导致箱式变电站内设备的温度环境恶化,并降低能耗、降低成本,从根本上解决现有箱式变电站湿度控制的技术问题,避免放电现象的出现,提升使用安全性。

附图说明

24.图1是本实用新型实施例中所述外置式环境控制装置装配于箱式变电站的结构示意图;

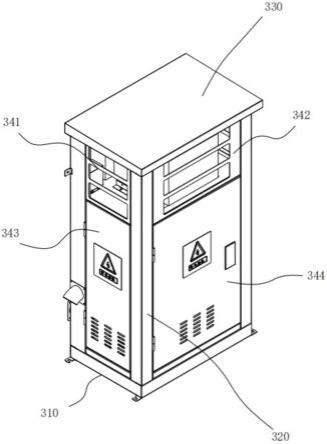

25.图2是本实用新型实施例中所述环境控制装置的结构立体示意图;

26.图3是本实用新型实施例中所述环境控制装置的结构主视图;

27.图4是本实用新型实施例中所述环境控制装置的结构侧视图;

28.图5是本实用新型实施例中所述转轮除湿机的结构立体示意图;

29.图6是本实用新型实施例中所述转轮除湿机的内部结构示意图。

具体实施方式

30.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型,并不用于限定本实用新型。

31.在本实用新型中需要说明的是,术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示本实用新型的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

32.实施例

33.如图1所示,箱式变电站200装于所述基座100上,其内腔被分隔为高压室、低压室及变压器室。一种外置式环境控制装置300,其固定于所述基座100上,并安装于所述箱式变电站200之外,紧靠所述箱式变电站200的变压器室设置。

34.如图2至图6所示,所述外置式环境控制装置300包括柜体、装于柜体内的空调、除湿机及主控机,所述主控机内置有plc控制系统,所述空调及除湿机分别与主控机连接;所述除湿机选用了一台功率为1kw,除湿能力160m3/h的转轮除湿机400,该转轮除湿机支持modbusrtu第三方接口,经485接口接入plc控制系统;所述空调采用一台1.5p的一体式遥控空调,并用一个红外遥控装置作为对空调的中间控制器,通过modbusrtu通信接口接收plc控制系统的控制命令。

35.如图2至图6所示,所述柜体包括底座310、背板350、框架320及顶板330,所述底座310安装于所述基座100上,所述框架320呈长方体状并固定于底座310上,所述背板350覆盖于框架320靠近所述箱式变电站200的侧面上,所述顶板330固定于框架320的顶端处。具体的说:所述框架320具有六个开口面,并被横隔板分隔成上下两个腔;该框架320底部的开口面对接所述底座310,顶部的开口面被顶板330覆盖,靠近所述箱式变电站200的开口面被背板350覆盖,靠近所述背板350的两个开口面安装有侧门343,两个所述侧门343均对应下位的腔设置,两个所述侧门343的上方安装有格栅板341(即:对应上位的腔设置有格栅板),以贯通柜体的内外空气,进行高效散热。

36.如图2至图6所示,所述两个腔中上位的腔为温度腔301,下位的腔为湿度腔302;所述温度腔301远离背板350的开口面安装有格栅门342,所述湿度腔302远离背板350的开口面安装有保护门344;所述温度腔301内设置有分隔板,并分隔出靠近所述温度腔的腔体,该腔体为控制腔303,用于容置所述主控机;

37.为了提升温度控制装置的安全性,所述控制腔302的开口面处还装配有第二保护门345(见图1所示),实现对主控机的独立保护;需要说明的是:结合图1及图2所示,所述第二保护门345位于所述保护门344之内,即:所述第二保护门345位于所述湿度腔302内,其上覆盖有保护门344,以获得双重门体的保护,从而外置式环境控制装置的使用安全性,达到多重防盗和防外力破坏的目的。

38.需要注意的是:如图2至图4所示,所述温度腔301的周侧设置格栅门及格栅板,实现置于其内的空调能够进行高效的温度控制作业;所述湿度腔302的三个侧面设置有可开启的门体结构,三个门体结构分别为两个侧门343及一个保护门344,方便对置于其内的转轮除湿机400进行维护、维修,提升后期维护、维修作业的便捷性。所述三个门体结构中两个侧门343对称分布,并位于所述保护门344的两侧。

39.如图2至图6所示,所述顶板330为一板体,其顶面为斜面,并由所述箱式变电站200朝基座100倾斜,从而实现雨水导流,还需要说明的是:所述顶板330的边沿超出框架320设

置,以防止雨水侵袭。

40.如图2至图6所示,所述空调安装于所述温度腔301内,其空调出风口穿过背板350上开设的让位孔与箱式变电站200的内腔连通,以进行温度控制。

41.如图2至图6所示,所述转轮除湿机400包括箱体、再生风道及干燥风道;所述箱体立装于所述湿度腔302内,箱体靠近背板350的框架320处设置有干燥风道,所述干燥风道与箱式变电站200的内腔连通;所述箱体靠近柜体靠近背板350处设置有再生风道,再生风道与大气连通。

42.如图2至图6所示,所述再生风道包括依次连通的空气连通管410、硅胶转轮450及转轮湿气排出管420;所述空气连通管410及转轮湿气排出管420分别设置于箱体靠近背板350的侧壁上,所述硅胶转轮450嵌装于箱体的隔板上,所述空气连通管410及转轮湿气排出管420分别与大气连通,并将大气导入硅胶转轮450处,大气通过硅胶转轮450时带走其上的水汽,从而降低硅胶转轮湿气,并从转轮湿气排出管420导出至大气内,需要说明的是:为了进气、出气相互不影响,所述空气连通管410及转轮湿气排出管420对称分布于所述柜体的两侧,且高度一致;所述空气连通管410的进风口处设置有加热组件,用于将大气加热成热空气,需要说明的是所述加热组件可以为电热元件,热空气可以更好的将硅胶转轮450进行排湿作业。

43.如图2至图6所示,所述干燥风道包括依次连通的湿气进管430、硅胶转轮450及干燥气出管440;所述湿气进管430及干燥气出管440均伸入至箱式变电站内;所述干燥气出管440位于湿气进管430的上方,湿气进管430将箱体内的气体导入至硅胶转轮450处,利用硅胶转轮450降低气体的湿度,获得干燥气体从所述干燥出管440排出至箱式变电站内,从而调整箱式变电站内腔度湿度,达到箱式变电站所需或最优环境的湿度,从而延长变电站内部部件的使用寿命,提升作业效率,从而达到额定参数。需要注意的是:如图4及5所示,为了方便在箱式变电站内湿气进管430及干燥气出管440的高效排布,该转轮除湿机的干燥气出管440与箱式变电站的对接口高于湿气进管430与箱式变电站的对接口设置,即:所述干燥气出管440与箱式变电站的对接口位于再生风道中空气连通管410及转轮湿气排出管420之上,而湿气进管430与箱式变电站的对接口位于再生风道中空气连通管410及转轮湿气排出管420之下。

44.如图2至图6所示,所述外置式温度控制装置300对应所述变压器室设置。所述湿气进管430及干燥气出管440均伸入至所述箱式变电站200的变压器室设置;为了进一步提升箱式变电站200内除湿效果,所述湿气进管430于所述箱式变电站200内靠近地面方向排布,干燥气出管440于所述箱式变电站200朝远离地面方向排布,也就是:于箱式变电站200的变压器室内的湿气进管430靠近变压器室内的底面排布,干燥气出管440远离变压器室内的底面排布。

45.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1