一种电压跌落的抑制电路及车载供电系统的制作方法

1.本实用新型涉及车载供电系统领域,更具体地,涉及一种电压跌落的抑制电路及车载供电系统。

背景技术:

2.现有车辆中,配置大容量的蓄电池进行蓄能在军用领域或野外长途驾驶领域中的应用越来越广,而蓄电池通常形成车载的电源组件对车载的各种设备进行供电。电源组件配套的外部充电系统通常采用发电机,发电机的充电能效和稳定性高,而且能通过其他的燃料进行驱动。虽然发电机为核心的外部充电系统的供电电压有波动,但在正常工作时依然具有较为稳定的电压输出范围。因而,在设计电源组件的适应范围时,不但考虑蓄电池的电压输出,还需要将外部充电系统正常充电的适应范围考虑在内。电压适应范围越大电源组件越复杂,从稳定性和效率的角度出发,电源组件通常略大于外部充电系统的正常电压范围,如电源系统的电压稳定范围是20v至33v,则电源组件的适应范围通常设计为16v至36v。

3.然而外部充电系统的发动机除了在正常供电过程中的波动外,在启动时还具有短时的扰动过程。在扰动过程中,外部充电系统会出现瞬时的电压骤降现象,例如在28v电源系统中,扰动过程的影响下会电压会出现骤降至6v的情况,而扰动过程的持续时间接近1s,因而无法被电源组件所忽略。由于扰动过程中的低电压不但远超出电压稳定的范围,也超出了现有电源组件能自适应的工作范围,因而导致电源组件在扰动过程中完全停止,车载设备关停,这对车载设备的影响大。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷,提供一种电压跌落的抑制电路及车载供电系统,用于解决现有外部充电系统启动存在电压骤降的问题。

5.本实用新型采取的技术方案是,一种电压跌落的抑制电路,包括:检测及直通电路和电容释放电路;检测及直通电路用于检测外部充电系统的输入电压,输出控制信号,所述控制信号用于控制车内的电源组件的充电端与外部充电系统的充电输入端导通,或控制所述充电端与电容释放电路导通;电容释放电路包括:电容、反相器、第一栅极驱动器和第一nmos管;电容一端接地,另一端接第一nmos管的源极;第一nmos管的栅极连接第一栅极驱动器的栅极驱动端,第一nmos管的漏极用于连接所述充电端;反相器的反向输入端用于接收检测及直通电路的控制信号,反相器的反向输出端与第一栅极驱动器的输入端相连。

6.外部充电系统用于对电源组件充电;电源组件用于蓄电并对车内设备供电;检测外部充电系统的输入电压用于获取控制信号,控制信号实现了择一导通;电容释放电路用于在外部充电系统输入的电压低于电源组件所需的电压范围时提供过渡期内的电压支撑;电容用于预存电量并在过渡期内放电;反相器用于将控制信号转变为与当前信号相反的信号;第一栅极驱动装置用于识别控制信号控制第一nmos管;第一nmos管用于控制电路的通

断。

7.检测及直通电路能是各种带电压检测的控制电路,控制电路能释放控制信号,控制信号具体能是高电平或低电平;电容释放电路利用反相器,能使得检测及直通电路中,所需占用的控制芯片的引脚减少,也使得对控制芯片的功能需求降低,并使得电路更简单。如一般常见的检测及直通电路为了分别控制两个其他电路的通断,输出控制信号的控制芯片至少需要两个输出端分别控制一个开关,从而控制两个电路。而在所述电容释放电路中,由于反相器的设计使得控制芯片只需要一个控制信号的输出端,将一侧导通的信号反转,实现两个电路择一导通。而第一栅极驱动器与第一nmos管的组合使得过程控制更简单,不但降低了成本,而且使得电路的控制更可靠。在电容的作用下,电容释放电路能在外部充电系统的输入电压不足时维持整体电路中电压的稳定性,防止外部充电系统的输入电压过低导致车内的电源组件供电不足,车内用电设备自动关闭或在充电时反复重启造成的损坏。

8.检测及直通电路包括:比较器、第二nmos管和第二栅极驱动器;比较器的正相输入端、第二nmos管的源极分别用于连接所述充电输入端;比较器的反相输入端用于接入基准电压;第二栅极驱动器的输入端、比较器的反相器输入端分别与比较器的输出端相连;第二nmos 管的栅极与第二栅极驱动器的栅极驱动端相连,第二nmos管的漏极用于与所述充电端相连。

9.比较器用于将检测外部充电系统的输入电压与基准电压进行比对,根据比较结果输出不同的电平信号;第二nmos管的栅极用于识别电平信号,控制第二nmos管;第二nmos用于控制车内的电源组件的充电端与外部充电系统的充电输入端导通。

10.利用比较器实现充电输入端电压的检测能使检测及直通电路布线简单,而且能根据不同的基准电压实现电路的适应性和可调性,快速识别输入电压,并输出控制电平信号。在第二栅极驱动器和第二nmos管的组合使用下,使得检测及直通电路整体更简单,而且成本低,稳定性好。

11.所述抑制电路还包括一个用于对所述电容进行充电的电容充电电路。

12.电容充电电路能是一般的充电电路,在电容放电后对电容的电量进行补充,从而使得电容释放电路能持续使用,利用非使用时间及时补充自身电量,以便随时接入电路。

13.所述电容充电电路包括:第三nmos管和第三栅极驱动器;第三栅极驱动器的输入端与比较器的输出端、反相器的反相输入端相连,第三栅极驱动器的栅极驱动端与第三nmos管的栅极相连;第三nmos管的源极用于连接对电容充电的充电电源的正极,第三nmos管的漏极连接至电容与第一nmos管之间。

14.第三栅极驱动器用于接收比较器的输出信号,控制第三nmos管;第三nmos管用于控制电容与充电电源的接通。

15.第三栅极驱动器受比较器的电平信号控制,在所述充电端与所述充电输入端导通,电容释放电路处于非充电状态时,电容充电电路接入外部的充电电源同步对电容进行充电。而当所述充电端与所述充电输入端断开,电容释放电路处于充电状态时,又能自动断开电容的充电,保证电容放电效果的稳定性和可靠性,通过简单的电路设计实现了功能的自动切换。

16.所述电容充电电路还包括第四nmos管,第三nmos管的源极还用于与所述充电输入端相连;第三nmos管的漏极通过所述第四nmos管与所述电容的非接地端相连;第四 nmos管

的栅极与第三栅极驱动器的栅极驱动端相连,第四nmos管的源极与所述电容的非接地端相连,第四nmos管的漏极与所述第三nmos管的漏极相连。

17.第三nmos管的源极与所述充电输入端相连用于将外部充电系统作为对电容充电的充电电源;第四nmos管用于避免电容对外部充电系统反向放电。

18.将外部充电系统作为充电电源有助于简化电路设计,降低设计复杂性和减少体积占用。通过第四nmos管在串联电路中与第三nmos管的反向接入,能有效防止电容电压高于外部充电系统电压时,第三nmos管导致的轻微的反向放电问题,从而使得在利用外部充电系统作为充电电源时电路更可靠,电容的防漏电效果更好。

19.所述电容充电电路与电容之间串联有限流保护件。

20.限流保护件能控制电容充电电路的输入电流,从而保护电容。

21.电容释放电路还设有单向导通的第一保护件;第一保护件的阻值大于所述第一nmos管导通后的阻值且小于第一nmos管导通前的阻值;第一保护件的输入端分别与电容的非接地端、第一nmos管的源极相连,所述第一保护件的输出端分别与第一nmos管的漏极和所述充电端相连。

22.第一保护件用于保护第一nmos管;第一保护件有助于保护第一nmos管的体二极管,避免第一nmos管的源极和第一nmos管的漏极接通延时导致体二极管的通过电流过大,体二极管被击穿的问题。

23.所述检测及直通电路还设有单向导通的第二保护件;第二保护件的阻值大于所述第二 nmos管导通后的阻值且小于第二nmos管导通前的阻值;第二保护件的输入端与第二 nmos管的相连以及用于连接所述充电输入端,所述第二保护件的输出端与第二nmos管的漏极相连以及用于与所述充电端相连。

24.第二保护件用于保护第二nmos管;第二保护件有助于保护第二nmos管的体二极管,避免第二nmos管的源极和第二nmos管的漏极接通延时,体二极管的通过电流过大,导致体二极管被击穿的问题。

25.所述检测及直通电路还设有调节分压器,所述调节分压器一端接地,另一端与比较器的正相输入端相连。

26.所述调节分压器用于对比较器的正相输入端的输入电压进行分压;调节分压器使得在无需更换比较器的前提下,检测及直通电路能适应不同电压的检测,从而提高检测及直通电路的适应性。

27.进一步,提供一种车载供电系统,包括电源组件,所述电源组件包括充电端和组件接地端,还包括所述的一种电压跌落的抑制电路,电容的接地端与电源组件的接地端相连。

28.电压跌落的抑制电路有通过检测外部充电系统的输入电压,防止输入电压不足时直接接入电源组件,从而保证电源组件的供电稳定。

29.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:实现检测及直通电路布线简单,而且能根据不同的基准电压实现电路的适应性和可调性,快速识别输入电压,并输出控制电平信号。配合栅极驱动器和nmos管的组合使用使得检测及直通电路整体更简单,而且成本低,稳定性好。电容释放电路使得检测及直通电路中所需占用的控制芯片的引脚减少,也使得对控制芯片的功能需求降低,并使得电路更简单。只需要一个控制信号的输出端,实现两个电路分别导通,不但降低了成本,而且使得电路的控制更可靠。在电容的作用下,电容释放

电路能在外部充电系统的输入电压不足时维持整体电路中电压的稳定性,防止外部充电系统的输入电压过低,车内的电源组件供电不足导致车内用电设备自动关闭或在充电时反复重启造成的损坏。

附图说明

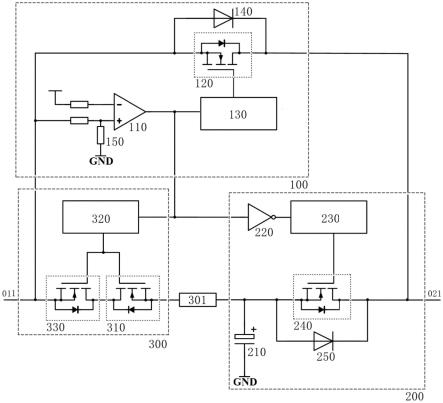

30.图1为本实用新型中抑制电路的示意图。

31.图2为本实用新型中检测及直通电路的示意图。

32.图3为本实用新型中电容释放电路的示意图。

33.图4为本实用新型中电容充电电路的示意图。

34.图5为本实用新型中车载供电系统的示意图。

35.附图标记说明:充电输入端011,共用接地端012,充电端021,组件接地端022,检测及直通电路100,比较器110,比较器的正相输入端111,比较器的反相输入端112,比较器的输出端113,第二nmos管120,第二nmos管的栅极121,第二nmos管的源极122,第二nmos管的漏极123,第二栅极驱动器130,第二栅极驱动器的输入端131,第二栅极驱动器的栅极驱动端132,第二保护件140,第二保护件的输入端141,第二保护件的输出端 142,调节分压器150,调节分压器的非接地端151,调节分压器的接地端152,电容释放电路200,电容210,电容的非接地端211,电容的接地端212,反相器220,反相器的反向输入端221,反相器的反向输出端222,第一栅极驱动器230,第一栅极驱动器的输入端231,第一栅极驱动器的栅极驱动端232,第一nmos管240,第一nmos管的栅极241,第一nmos 管的源极242,第一nmos管的漏极243,第一保护件250,第一保护件的输入端251,第一保护件的输出端252,电容充电电路300,限流保护件301,第三nmos管310,第三nmos 管的栅极311,第三nmos管的源极312,第三nmos管的漏极313,第三栅极驱动器320,第三栅极驱动器的输入端321,第三栅极驱动器的栅极驱动端322,第四nmos管330,第四nmos管的栅极331,第四nmos管的源极332,第四nmos管的漏极333。

具体实施方式

36.本实用新型附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

37.实施例1

38.如图1所示,本实施例是一种电压跌落的抑制电路,包括:检测及直通电路100和电容释放电路200;检测及直通电路100用于检测外部充电系统的输入电压,输出控制信号,控制信号用于控制车内的电源组件的充电端021与外部充电系统的充电输入端011导通,或控制充电端021与电容释放电路200导通;如图3所示,电容释放电路200包括:电容210、反相器220、第一nmos管的栅极241第一栅极驱动器230和第一nmos管240;电容210 一端接地,另一端接第一nmos管的源极242;反相器的反向输入端221用于接收检测及直通电路100的控制信号,反相器的反向输出端222与第一栅极驱动器的输入端231相连;第一nmos管的栅极241与第一栅极驱动器的栅极驱动端232相连,第一nmos管的漏极243 与充电端021相连。

39.如图2所示,检测及直通电路100包括:比较器110、第二nmos管120和第二栅极驱动

器130;比较器的正相输入端111、第二nmos管的源极122分别与充电输入端011相连;反相器的反向输入端221用于接入基准电压;第二栅极驱动器的输入端131、反相器的反向输入端221分别与比较器的输出端113相连;第二nmos管的栅极121与第二栅极驱动器的栅极驱动端132相连,第二nmos管的漏极123与充电端021相连。抑制电路还包括一个用于对电容210进行充电的电容充电电路300。如图4所示,电容充电电路300包括:第三nmos 管310和第三栅极驱动器320;第三栅极驱动器的输入端321与比较器的输出端113、比较器的反相输入端112相连,第三栅极驱动器的栅极驱动端322与第三nmos管的栅极311相连;第三nmos管的源极312用于连接对电容210充电的充电电源的正极,第三nmos管的漏极313与电容的非接地端211相连。

40.电容充电电路300还包括第四nmos管330,第三nmos管的源极312与充电输入端 011相连;第三nmos管的漏极313通过第四nmos管330与电容的非接地端211相连;第四nmos管的栅极331与第三栅极驱动器的栅极驱动端322相连,第四nmos管的源极332 与电容的非接地端211相连,第四nmos管的漏极333与第三nmos管的漏极313相连。电容充电电路300与电容210之间串联有限流保护件301。电容释放电路200还设有单向导通的第一保护件250;第一保护件250的阻值大于第一nmos管240导通后的阻值且小于第一nmos管240导通前的阻值;第一保护件的输入端251分别与电容的非接地端211、第一 nmos管的源极242相连,第一保护件的输出端252分别与第一nmos管的漏极243和充电端021相连。

41.检测及直通电路100还设有单向导通的第二保护件140;第二保护件140的阻值大于第二nmos管120导通后的阻值且小于第二nmos管120导通前的阻值;第二保护件140包括第二保护件的输入端141和第二保护件的输出端142;第二保护件的输入端141分别与充电输入端011、第二nmos管的源极122相连,第二保护件的输出端142与第二nmos管的漏极123、充电端021相连。检测及直通电路100还设有调节分压器150,调节分压器150 一端接地,另一端与比较器的正相输入端相连,调节分压器的非接地端151与比较器的正相输入端111相连。

42.实施例2

43.如图5所示,本实施例是一种车载供电系统,包括电源组件和一种电压跌落的抑制电路,电容的接地端212与组件接地端022相连。采用针对军用车辆充电的28v的外部充电系统,外部充电系统包括发电机;电源组件用于对车载的设备,如射频组件、控制组件、显控组件和接口组件等进行供电;外部充电系统包括充电输入端011和共用接地端012;电压跌落的抑制电路包括:检测及直通电路100和电容释放电路200;检测及直通电路100用于检测外部充电系统的输入电压,输出控制信号,控制信号用于控制车内的电源组件的充电端021与外部充电系统的充电输入端011导通,或控制充电端021与电容释放电路200导通。

44.电容释放电路200包括:电容210、反相器220、第一栅极驱动器230和第一nmos管 240;电容210一端接地,另一端接第一nmos管的源极;电容的非接地端211和第一nmos 管的源极242相连;反相器的反向输入端221用于接收检测及直通电路100的控制信号,反相器的反向输出端222与第一栅极驱动器的输入端231相连;第一nmos管的栅极241与第一栅极驱动器的栅极驱动端232相连,第一nmos管的漏极243与充电端021相连。外部充电系统用于对电源组件充电;电源组件用于蓄电并对车内设备供电;检测外部充电系统的输入电压用于获取控制信号,控制信号实现了择一导通;电容释放电路200用于在外部充电系统输入的电

压低于电源组件所需的电压范围时提供过渡期内的电压支撑。

45.电容210用于预存电量并在过渡期内放电;反相器220用于将控制信号转变为与当前信号相反的信号;第一nmos管的栅极241驱动装置用于识别控制信号控制第一nmos管240;第一nmos管240用于控制电路的通断。电容210能是10000μf以上的电解电容210,检测及直通电路100检测外部充电系统的输入电压,输入电压大于16v,检测及直通电路100 输出高电平,高电平作用下车内的电源组件的充电端021与外部充电系统的充电输入端011 导通;同时高电平输入电容释放电路200,反相器220将高电平转换为低电平,第一nmos 管的栅极241第一栅极驱动器230不动作,第一nmos管240不动作,第一nmos管的源极242和第一nmos管的漏极243之间保持断开,电容释放电路200不接入。

46.当输入电压小于16v,检测及直通电路100输出低电平,低电平作用下车内的电源组件的充电端021与外部充电系统的充电输入端011不导通;同时低电平输入电容释放电路200,反相器220将低电平转换为高电平,第一栅极驱动器230动作,控制第一nmos管240动作,第一nmos管的源极242和第一nmos管的漏极243导通,电容释放电路200接入,使得电容210能在外部充电系统的输入电压不足的时间内,对车内的电源组件提供稳定的供电,直至外部充电系统的输入电压恢复正常。检测及直通电路100包括:比较器110、第二nmos 管120和第二栅极驱动器130;

47.比较器的正相输入端111、第二nmos管的源极122分别与充电输入端011相连;反相器的反向输入端221用于接入基准电压;第二栅极驱动器的输入端131、反相器的反向输入端221分别与比较器的输出端113相连;第二nmos管的栅极121与第二栅极驱动器的栅极驱动端132相连,第二nmos管的漏极123与充电端021相连。比较器110用于将检测外部充电系统的输入电压与基准电压进行比对,根据比较结果输出不同的电平信号;第二nmos 管的栅极121用于识别电平信号,控制第二nmos管120;第二nmos用于控制车内的电源组件的充电端021与外部充电系统的充电输入端011导通。具体地,基准电压为5v,基准电压与反相器的反向输入端221之间能串联有用于降低电流的第二电阻;充电输入端011与比较器的正相输入端111之间也串联有第三电阻,第三电阻与比较器的正相输入端111之间连接有用于分压的第四电阻,第四电阻一端与第三电阻和比较器的正相输入端111相连,另一端接地。

48.抑制电路还包括一个用于对电容210进行充电的电容充电电路300。电容充电电路300 能利用充电电源或利用外接的其他电源对电容210进行充电。第三栅极驱动器的输入端321 与比较器的输出端113、比较器的反相输入端112相连,第三栅极驱动器的栅极驱动端322 与第三nmos管的栅极311相连;第三nmos管的源极312用于连接对电容210充电的充电电源的正极,第三nmos管的漏极313与电容的非接地端211相连。第三栅极驱动器320 用于接收比较器110的输出信号,控制第三nmos管310;第三nmos管310用于控制电容 210与充电电源的接通。

49.第三nmos管310与电容210之间还串联有第一电阻,比较器110发出高电平时,高电平信号同步传输至第三栅极驱动器320,第三栅极驱动器320在车内的电源组件的充电端021 与外部充电系统的充电输入端011导通,电源组件处于充电的过程中,同步启动第三nmos 管310,使得对电容210充电的充电电源对电容210同步充电。而当外部充电系统对电源组件的供电电压不足或停止供电后,第三栅极驱动器320在比较器110的控制下控制充电电源、电容210与充电端021、充电输入端011同步断开,将电容释放电路200与电源组件导

通,切换至电容210放电。电容充电电路300还包括第四nmos管330,第三nmos管的源极 312与充电输入端011相连;第三nmos管的漏极313通过第四nmos管330与电容的非接地端211相连;第四nmos管的栅极331与第三栅极驱动器的栅极驱动端322相连,第四 nmos管的源极332与电容的非接地端211相连,第四nmos管的漏极333与第三nmos 管的漏极313相连。

50.第三nmos管的源极312与充电输入端011相连用于将外部充电系统作为对电容210充电的充电电源;第四nmos管330用于避免电容210对外部充电系统反向放电。第三nmos 管310和第四nmos管330串联在充电输入端011与外部充电系统之间且体二极管接入的方向相反。电容充电电路300与电容210之间串联有限流保护件301。具体地,限流保护件301 为第一电阻。电容释放电路200还设有单向导通的第一保护件250;第一保护件250的阻值大于第一nmos管240导通后的阻值且小于第一nmos管240导通前的阻值;第一保护件的输入端251分别与电容的非接地端211、第一nmos管的源极242相连,第一保护件的输出端第一保护件的输出端252分别与第一nmos管的漏极243和充电端021相连。

51.第一保护件250用于保护第一nmos管240;第一保护件250在接通前短接了第一nmos 管240内的体二极管,第一保护件250为二极管,第一保护件250并联在第一nmos管240 上,且第一nmos管240的体二极管的限流方向与第一保护件250相同。检测及直通电路 100还设有单向导通的第二保护件140;第二保护件140的阻值大于第二nmos管120导通后的阻值且小于第二nmos管120导通前的阻值;第二保护件的输入端141分别与充电输入端011、第二nmos管的源极122相连,第二保护件的输出端142与第二nmos管的漏极 123、充电端021相连。第二保护件140用于保护第二nmos管120;第二保护件140在接通前短接了第二nmos管120内的体二极管,第二保护件140为二极管,第二保护件140 并联在第二nmos管120上,且第二nmos管120的体二极管的限流方向与第二保护件140 相同。

52.检测及直通电路100还设有调节分压器150,调节分压器150一端接地,另一端与比较器的正相输入端相连,调节分压器的非接地端151与比较器的正相输入端111相连。调节分压器150用于对比较器的正相输入端111的输入电压进行分压;调节分压器150具体能是第四电阻,第四电阻能是一可变电阻。第一、第二、第三nmos管的栅极311控制器具体型号能是lm5050mk。共用接地端012、组件接地端022、电容的接地端212、调节分压器的接地端152和其他接地相连。

53.显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型技术方案所作的举例,而并非是对本实用新型的具体实施方式的限定。凡在本实用新型权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1