一种机电一体化磁悬浮动力系统的制作方法

1.本实用新型主要涉及到空调机组技术领域,特指一种适用于空调机组的机电一体化磁悬浮动力系统。

背景技术:

2.目前,在大型商用中央空调机组中一般是由多个较大部件组合而成,其体积庞大,要求安装空间大,从而制约了大型空调机组的广泛应用。

3.为了解决机组体积大的问题,传统的做法是:将各个部件分散开来布置,再通过线缆、管路将其对接起来。这种技术方案虽解决了安装问题,但其安装体积大的问题仍没解决,必须通过线缆、管路将分散的部件对接起来。这样不但增加了机组的损耗,降低了系统效率,同时造成整个系统更加复杂,其安装难度大,且管路泄露风险高。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本实用新型提供一种结构简单、集成度高、成本低、可提高系统能效的机电一体化磁悬浮动力系统。

5.为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

6.一种机电一体化磁悬浮动力系统,其包括:

7.变频器,包括ac/dc单元和dc/ac单元,所述ac/dc单元用来将三相交流电转换为稳定的中间直流电压,所述dc/ac单元用来输出频率、电压可调节的三相电压;

8.高速永磁电机,用来将所述变频器输出的电能转换成压缩机组工作需要的机械能;

9.主动磁悬浮轴承,用来支撑高速永磁电机的电机转子,使电机转子在全速范围内悬浮运行;

10.磁悬浮轴承控制器,用来通过控制主动磁悬浮轴承中的电流,使电机转子悬浮于规定的位置,实现对电机转子的悬浮稳定控制。

11.作为本实用新型的进一步改进:所述ac/dc单元采用二极管整流单元,所述dc/ac单元采用igbt逆变单元。

12.作为本实用新型的进一步改进:接入的电网电压通过二极管整流单元,将三相交流电转换为稳定的中间直流电压,由控制单元驱动igbt逆变单元输出频率、电压可调节的三相电压,驱动高速永磁电机工作。

13.作为本实用新型的进一步改进:所述主动磁悬浮轴承采用纯电磁轴承的方式,包括2个径向轴承、1个横向轴承及2个保护轴承,所述保护轴承用来对转子悬浮失效或意外故障跌落时进行保护。

14.作为本实用新型的进一步改进:所述磁悬浮轴承控制器包括主控板、pwm功率板及位移传感器,所述主控板通过位移传感器采集转子位置信号与轴承线圈电流信号,驱动pwm功率板完成2个径向轴承与1个横向轴承中线圈的电流闭环控制与转子位置实时控制。

15.作为本实用新型的进一步改进:所述pwm功率板采用h桥拓扑结构,由智能功率模块dip-ipm组成,共10组桥臂。

16.作为本实用新型的进一步改进:所述位移传感器采用电涡流位移传感器进行转子位移采样,所述电涡流位移传感器用来实时检测转子位移变化,将位移信号转化为电压信号给主控板进行处理。

17.作为本实用新型的进一步改进:所述电涡流位移传感器为一体化集成式电涡流位移传感器,所述电涡流位移传感器包括一体化封装探头与前置器,直接输出电信号,

18.作为本实用新型的进一步改进:每组h桥输出具有电流传感器,用来检测每组线圈的电流,将电流信号传给主控板进行处理。

19.作为本实用新型的进一步改进:还包括冷媒系统,所述冷媒系统用来将变频器、高速永磁电机、主动磁悬浮轴承、压缩机组的散热集成一体;所述变频器通过制冷剂流过散热冷板进行散热,所述高速永磁电机、主动磁悬浮轴承、压缩机组通过制冷液浸泡进行散热。

20.与现有技术相比,本实用新型的优点就在于:

21.1、本实用新型的机电一体化磁悬浮动力系统,结构简单、集成度高、成本低、可提高系统能效,它将变频器、磁悬浮轴承及控制器、高速永磁电机、压缩机的机电一体化磁悬浮动力系统集成一体;能有效的减少输送所需要损耗的能量,有效的提升系统能效;机电一体化减少部件的安装体积,实现轻量化、高功率密度。

22.2、本实用新型的机电一体化磁悬浮动力系统,整个系统共用一套高效冷媒冷却系统,冷却剂密封于冷却系统内,减少了制冷剂的泄露.

23.3、本实用新型的机电一体化磁悬浮动力系统,采用一体化集成式电涡流位移传感器,实现抗干扰性更强,成本更低。

附图说明

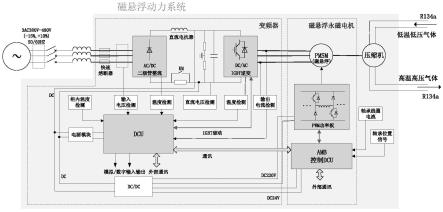

24.图1是本实用新型的拓扑结构原理示意图。

25.图2是本实用新型在具体应用实例中的拓扑结构原理示意图。

26.图3是本实用新型在具体应用实例中变频器的拓扑结构原理示意图。

27.图4是本实用新型在具体应用实例中主动磁悬浮轴承及磁悬浮轴承控制器的结构布局原理示意图。

28.图5是本实用新型在具体应用实例中磁悬浮轴承控制器的电路拓扑示意图。

29.图例说明:

30.1、变频器;2、高速永磁电机;3、主动磁悬浮轴承;4、磁悬浮轴承控制器;5、位移传感器;6、径向轴承;7、横向轴承。

具体实施方式

31.以下将结合说明书附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

32.如图1和图2所示,本实用新型的机电一体化磁悬浮动力系统,主要适用于离心式压缩机机组,其包括:

33.变频器1,包括ac/dc单元和dc/ac单元,所述ac/dc单元用来将三相交流电转换为稳定的中间直流电压,所述dc/ac单元用来输出频率、电压可调节的三相电压;

34.高速永磁电机2,用来将所述变频器1输出的电能转换成压缩机组工作需要的机械能;

35.主动磁悬浮轴承3,用来支撑高速永磁电机2的电机转子,使电机转子在全速范围内悬浮运行,实现零机械接触,无摩擦损耗,无需润滑;

36.磁悬浮轴承控制器4,用来对高速永磁电机2的电机转子进行悬浮稳定控制,通过位置传感器检测电机转子的轴偏差信号,将该信号送入控制dcu,通过pwm功率放大器控制主动磁悬浮轴承3中的电流,从而产生电磁力的变化使电机转子悬浮于规定的位置。

37.在具体应用实例中,所述ac/dc单元采用二极管整流单元,所述dc/ac单元采用igbt逆变单元,即构成“二极管整流+igbt逆变”架构。如图3所示为主电路拓扑结构示意图,该变频器1具体包括快速熔断器、rc吸收回路、功率单元、控制单元(dcu);其中,所述功率单元包括整流单元、逆变单元、支撑电容、放电电阻、lc滤波单元及直流充电回路,rc吸收电路、充电电阻、放电电阻拟采用板级器件实现,控制单元具备与中央空调机组hmi、磁悬浮轴承控制器4信息交互通信功能。

38.在具体应用实例中,所述变频器1将电网电压(3ac380/460v,50/60hz),通过ac/dc单元(二极管整流),将三相交流电转换为稳定的中间直流电压,由控制单元驱动dc/ac单元(igbt逆变),输出频率、电压可调节的三相电压,驱动高速永磁电机2工作;其中控制单元(dcu)主要完成磁悬浮系统逻辑控制、变频器1逻辑控制、冷媒冷却控制、永磁电机控制算法、系统诊断、故障记录、外部通讯及保护功能。

39.参见图4,在具体应用实例中,所述高速永磁电机2包括内置式永磁电机、短距分散式定子绕组、v形转子结构、钕铁硼永磁体、无位置传感器、冷媒冷却散热单元。

40.在具体应用实例中,参见图4,所述主动磁悬浮轴承3采用纯电磁轴承的方式,由2个径向轴承6和1个横向轴承7组成,并配置2个保护轴承对转子悬浮失效或意外故障跌落时进行保护。其中,所述保护轴承采用滚动轴承。

41.在具体应用实例中,基于纯电磁轴承的高速永磁电机2设计,采用纯电磁轴承,转子悬浮气隙500um,保护轴承气隙200um。

42.在具体应用实例中,参见图5,所述磁悬浮轴承控制器4包括主控板、pwm功率板及位移传感器5,主控板采用dsp28377架构,通过采集转子位置信号与轴承线圈电流信号,驱动pwm功率板实现2个径向轴承与1个横向共10个线圈的电流闭环控制与转子位置实时控制。进一步,作为优选方案,所述pwm功率板采用h桥拓扑结构,由智能功率模块dip-ipm组成,共10组桥臂。

43.在具体应用实例中,所述位移传感器5采用电涡流位移传感器进行转子位移采样。电涡流位移传感器用来实时检测转子位移变化,将位移信号转化为电压信号给主控板进行处理,同时每组h桥输出有电流传感器,检测每组线圈的电流,将电流信号传给主控板进行处理,控制器具备不低于21路高精度ad采样通道,采样精度≥12位。

44.作为优选方案,电涡流位移传感器为一体化集成式电涡流位移传感器,所述电涡流位移传感器包括一体化封装探头与前置器,直接输出电信号,信号转接无干扰,采用冷媒冷却散热,无需增加其他散热,总体积减少50%。

45.在具体应用实例中,本实用新型进一步还包括冷媒系统,所述冷媒系统用来将变频器1、高速永磁电机2、主动磁悬浮轴承3、离心式双级压缩机的散热集成一体。其中变频器

1通过制冷剂流过散热冷板进行散热,高速永磁电机2、主动磁悬浮轴承3、离心式双级压缩机通过制冷液浸泡进行散热。

46.在一个具体应用实例中,结合图1和图2,本实用新型的工作原理如下:

47.外部电网电压(3ac380/480v,50/60hz),经由前级断路器与滤波单元,通过电机驱动器ac/dc单元,将三相交流电转换为稳定的中间直流电压,由控制单元驱动dc/ac单元,输出频率、电压可调节的三相电压,驱动高速永磁电机2带动离心式压缩机,通过叶轮对制冷剂(r134a)做功,将机械能转换为气体的压力能,使低温低压的气体转换为高压高温的气体,完成电能-机械能-热能的转换。

48.其中,电机转子支撑采用主动磁悬浮轴承3的形式,在电机启动之前通过磁悬浮轴承控制器4将电机转子进行悬浮,使电机在全速范围内运行时转子和定子无机械接触;变频器1与电机采用冷媒冷却,由逻辑控制器控制辅助器件(电磁阀、电磁膨胀阀)进行自适应调节。

49.最终,动力系统核心数据通过远程平台进行远程监控,实现磁悬浮动力系统的全生命周期的管理。

50.以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1