一种散热性能好的智能台区低压配电柜的制作方法

1.本实用新型涉及配电柜技术领域,具体为一种散热性能好的智能台区低压配电柜。

背景技术:

2.智能配电台区由主站系统软件、智能型低压配电柜和低压漏电保护器组成。其中智能型低压配电柜是按照电气接线要求将低压开关设备、计量和测量装置、智能配变终端、保护电器和辅助设备组装在封闭箱体中,具有计量、测量、控制、保护、电能分配、无功补偿和滤波等集成功能的设备;

3.目前,现有的智能台区低压配电柜内部的散热装置大都固定安装在配电柜的某个位置,导致只能对配电柜的某个区域进行散热,而配电柜其他区域则无法得到有效散热,同时现有的智能台区低压配电柜内部的散热装置多为风冷散热,散热性能较差,为此,我们提出一种散热性能好的智能台区低压配电柜。

技术实现要素:

4.鉴于现有技术中所存在的问题,本实用新型公开了一种散热性能好的智能台区低压配电柜,采用的技术方案是,包括柜体、第一散热孔、柜门、把手和第二散热孔,所述柜体的前侧转动安装有柜门,所述柜门的前侧表面设置有把手,所述柜门的顶部等距离阵列设置有第二散热孔,所述柜体的左右两侧顶部分别等距离阵列设置有第一散热孔,所述柜体的内侧顶部设置有储水箱二,且储水箱二位于第一散热孔的上方,所述柜体的正下方设置有储水箱一,所述储水箱一的底部设置有底座,所述储水箱一的顶部四角分别固定安装有支撑柱,所述支撑柱的顶部与柜体的底部固定连接,所述柜体的后侧设置有水冷单元与第一风冷单元,所述水冷单元分别与储水箱二和储水箱一的内部连通,所述柜体的底部设置有第二风冷单元,所述柜体的外部左侧设置有循环单元,所述循环单元分别与储水箱二和储水箱一的内部连通;通过柜体上设置的第一散热孔,从而便于柜体的内部空气向外流通,通过把手的设置,以便于工作人员将柜门进行打开或者关闭,通过第二散热孔的设置,在柜门关闭时,使柜体内部空气还可从柜门处向外排出,通过支撑柱的设置,使柜体与储水箱一之间存在一定的空间,从而使空气从柜体的底部流动,通过底座的设置,可对该设备进行平稳支撑,通过第一风冷单元与第二风冷单元的设置,可加快柜体内部的空气流动,提高柜体的散热性能,通过水冷单元的设置,从而提高第一风冷单元与第二风冷单元的风冷质量,通过循环单元的设置,使储水箱一、储水箱二和水冷单元内部的冷却液体可以被多次循环使用;

5.其中:还包括排液管和进液管,所述进液管设置在柜体的顶部一端,所述排液管设置在柜体的右侧顶部,所述排液管的一端与储水箱二的内部连通,所述排液管的另一端设置有阀门。通过排液管的设置,可将储水箱二内部的冷却液体向外排出,通过排液管端部设置的阀门,从而便于工作人员控制排液管进行开关,通过进液管的设置,从而便于工作人员

将外部冷却液体输送至储水箱二的内部。

6.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述水冷单元包含冷却箱、第一冷却管、第二冷却管、支撑块和第一网板,所述冷却箱设置在柜体的内部后侧,所述冷却箱的内部设置有第一冷却管,所述第一冷却管为“s”型结构,所述第一冷却管的一端穿过冷却箱上设置的通孔与储水箱二的内部连通,所述第一冷却管的另一端穿过冷却箱与柜体上设置的通孔与第二冷却管固定连接,所述第二冷却管为“w”型结构,所述第二冷却管的另一端与储水箱一的内部连通,所述冷却箱的前侧设置有第一网板,所述支撑块设置有两个,所述支撑块分别左右对称设置在储水箱一的顶部,所述支撑块分别与第二冷却管的中部固定连接。通过冷却箱的设置,可对第一冷却管进行固定,通过第一冷却管为“s”型结构,从而增加第一冷却管与空气的接触面积,通过第二冷却管的设置,可将第一冷却管内部的冷却液体输送至储液箱一的内部,同时,第二冷却管可对柜体底部的空气进行冷却,通过支撑块的设置,可对第二冷却管进行支撑固定,通过第一网板的设置,可对第一冷却管进行保护,在工作人员在向柜体的内部安装其他器件时,避免外部其他器件与第一冷却管发生碰撞。

7.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述第一风冷单元包含风冷箱、升降架、滑槽、第一散热扇、第一固定架、位移传感器、滑块、电动伸缩杆和防尘板,所述风冷箱设置在柜体的后侧,且风冷箱与冷却箱的内部连通,所述风冷箱的后侧设置有防尘板,所述风冷箱底部左右两端设置的延长板上分别固定安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的伸缩端分别固定安装有滑块,所述滑块的一端分别穿过风冷箱上设置的滑槽与升降架的外侧固定连接,所述升降架上设置有第一固定架,所述第一固定架上固定安装有第一散热扇,所述升降架的后侧底部设置有位移传感器。通过风冷箱与防尘板的设置,可对升降架、第一散热扇、第一固定架和位移传感器进行保护,同时防尘板可对空气中的灰尘进行阻挡过滤,通过电动伸缩杆、滑块和滑槽之间的配合设置,使升降架可以带动第一固定架和第一散热扇进行升降移动,通过位移传感器的设置,可对升降架的升降高度进行感应。

8.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述第二风冷单元包含冷却槽、第二固定架、第二散热扇和第二网板,所述冷却槽设置有两个,所述冷却槽分别左右对称设置在柜体的底部,所述冷却槽为矩形通槽,所述冷却槽内部分别固定安装有第二固定架,所述第二固定架上固定安装有第二散热扇,所述第二散热扇的上方分别设置有第二网板,所述第二网板分别与柜体固定连接。通过冷却槽内设置的第二固定架,可对第二散热扇进行支撑固定,通过冷却槽为通槽,使第二散热扇可将柜体底部的空气吹进柜体的内部,从而加快柜体内部空气的流动速度,进而提高柜体的散热效果,通过第二网板的设置,可对第二散热扇和第二固定架进行保护,防止外部杂物影响第二散热扇正常运行。

9.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述循环单元包含泵体、第一连接管和第二连接管,所述泵体设置在柜体的左侧,所述泵体的进液端设置有第一连接管,所述第一连接管的另一端与储液箱一的内部连通,所述泵体的排液端设置有第二连接管,所述第二连接管的另一端与储液箱二的内部连通。通过泵体、第一连接管和第二连接管之间的配合设置,可将储液箱二内部的冷却液体输送至储液箱一,从而

使冷却液体可以进行多次循环使用。

10.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,还包括第一温度传感器和第二温度传感器,所述第一温度传感器设置有两个,所述第一温度传感器分别设置在柜体的内侧上下两端,所述第二温度传感器设置在柜体的顶部一端,所述第二温度传感器的感应端位于储液箱二的内部,所述第一温度传感器为空气温度传感器,所述第二温度传感器为液体温度传感器。通过第一温度传感器的设置,可对柜体的内部空气进行温度测量,通过第二温度传感器的设置,可对储液箱二内部的冷却液体进行温度测量。

11.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述储水箱二的内侧中部横向设置有挡板。通过挡板的设置,可将储水箱二的内部分为两个区域,当循环单元将冷却液体输送至储水箱二的内部时,挡板可将冷却液体进行阻挡,从而便于第二温度传感器对冷却液体的温度进行感应测量。

12.作为本实用新型的一种散热性能好的智能台区低压配电柜优选技术方案,所述柜体的右侧表面顶部设置有单片机,所述单片机的输出端电连接第一散热扇、电动伸缩杆、第二散热扇和泵体的输入端,所述单片机的输入端电连接位移传感器、第一温度传感器、第二温度传感器和外部电源的输出端。通过单片机的设置,可对第一散热扇、电动伸缩杆、第二散热扇、泵体、位移传感器、第一温度传感器和第二温度传感器进行通电控制。

13.本实用新型的有益效果:本实用新型通过第一温度传感器感应到柜体内某个区域的温度过高时,通过电动伸缩杆运行,使电动伸缩杆伸缩端的滑块沿滑槽进行滑动,同时滑块带动升降架进行移动,通过移传感器对升降架的移动高度进行感应,通过单片机将位移传感器与第一温度传感器的位置进行匹配,从而使第一散热扇对柜体内部具体的发热位置进行准确散热,当该设备需要高效散热时,首先工作人员将外部冷却液体通过进液管输送至储水箱二的内部,当冷却液体流入至第一冷却管中,通过第一冷却管为“s”型结构,从而增加第一冷却管与空气的接触面积,通过第二冷却管的设置,可将第一冷却管内部的冷却液体输送至储液箱一的内部,同时,第二冷却管为“w”型结构,可对柜体底部的空气进行冷却,通过第一散热扇与第二散热扇分别将冷却后的空气吹向柜体的内部,从而提高柜体的散热质量。

附图说明

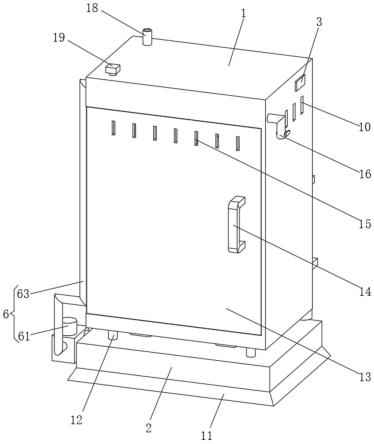

14.图1为本实用新型整体结构示意图;

15.图2为本实用新型仰视结构示意图;

16.图3为本实用新型剖面结构示意图;

17.图4为本实用新型第一局部剖面结构示意图;

18.图5为本实用新型第二局部剖面结构示意图。

19.图中:1柜体、2储水箱一、3单片机、4水冷单元、41冷却箱、42第一冷却管、43第二冷却管、44支撑块、45第一网板、5第一风冷单元、51风冷箱、52升降架、53滑槽、54第一散热扇、55第一固定架、56位移传感器、57滑块、58电动伸缩杆、59防尘板、6循环单元、61泵体、62第一连接管、63第二连接管、7储水箱二、8挡板、9第二风冷单元、91冷却槽、92第二固定架、93第二散热扇、94第二网板、10第一散热孔、11底座、12支撑柱、13柜门、14把手、15第二散热孔、16排液管、17第一温度传感器、18进液管、19第二温度传感器。

具体实施方式

20.实施例1

21.如图1至图5所示,本实用新型公开了一种散热性能好的智能台区低压配电柜,采用的技术方案是,包括柜体1、第一散热孔10、柜门13、把手14和第二散热孔15,柜体1的前侧转动安装有柜门13,柜门13的前侧表面设置有把手14,柜门13的顶部等距离阵列设置有第二散热孔15,柜体1的左右两侧顶部分别等距离阵列设置有第一散热孔10,柜体1的内侧顶部设置有储水箱二7,且储水箱二7位于第一散热孔10的上方,柜体1的正下方设置有储水箱一2,储水箱一2的底部设置有底座11,储水箱一2的顶部四角分别固定安装有支撑柱12,支撑柱12的顶部与柜体1的底部固定连接,柜体1的后侧设置有水冷单元4与第一风冷单元5,水冷单元4分别与储水箱二7和储水箱一2的内部连通,柜体1的底部设置有第二风冷单元9,柜体1的外部左侧设置有循环单元6,循环单元6分别与储水箱二7和储水箱一2的内部连通;通过工作人员拉动把手14,从而可将柜门13进行打开或者关闭,通过支撑柱12的设置,使柜体1与储水箱一2之间存在一定的空间,从而使空气从柜体1的底部流动,以便于第二风冷单元9将柜体1底部的空气吹向柜体1的内部,使柜体1内部的空气可快速向上流动,通过第一风冷单元5的设置,可对柜体1内部进行散热,通过第一风冷单元5与第二风冷单元9之间配合,可加快柜体1内部的空气流动,提高柜体1的散热性能,通过第一散热孔10与第二散热孔15的设置,使柜体1内部的空气可以向外流动,通过水冷单元4的设置,从而提高第一风冷单元5与第二风冷单元9的风冷质量,通过循环单元6的设置,使储水箱一2、储水箱二7和水冷单元4内部的冷却液体可以被多次循环使用;还包括第一温度传感器17和第二温度传感器19,第一温度传感器17设置有两个,第一温度传感器17分别设置在柜体1的内侧上下两端,第二温度传感器19设置在柜体1的顶部一端,第二温度传感器19的感应端位于储液箱二7的内部,第一温度传感器17为空气温度传感器,第二温度传感器19为液体温度传感器。通过第一温度传感器17的设置,可对柜体1的内部空气进行温度测量,通过第二温度传感器19的设置,可对储液箱二7内部的冷却液体进行温度测量。储水箱二7的内侧中部横向设置有挡板8。通过挡板8的设置,可将储水箱二7的内部分为两个区域,当循环单元6将冷却液体输送至储水箱二7的内部时,挡板8可将冷却液体进行阻挡,从而便于第二温度传感器19对冷却液体的温度进行感应测量,而储水箱二7的内部其中一个区域的冷却液体的液位到达一定高度后,从而向另外一个区域内进行溢流。

22.其中:还包括排液管16和进液管18,进液管18设置在柜体1的顶部一端,排液管16设置在柜体1的右侧顶部,排液管16的一端与储水箱二7的内部连通,排液管16的另一端设置有阀门。通过进液管18的设置,方便工作人员将外部冷却液体输送至储水箱二7的内部,而储水箱二7内部的冷却液体可流入水冷单元4的内部,当第二温度传感器19感应的冷却液体温度到达一定范围时,工作人员可打开排液管16上的阀门,将储水箱二7内部第二温度传感器19检测的其中一个区域的冷却液体向外排出。

23.水冷单元4包含冷却箱41、第一冷却管42、第二冷却管43、支撑块44和第一网板45,冷却箱41设置在柜体1的内部后侧,冷却箱41的内部设置有第一冷却管42,第一冷却管42为“s”型结构,第一冷却管42的一端穿过冷却箱41上设置的通孔与储水箱二7的内部连通,第一冷却管42的另一端穿过冷却箱41与柜体1上设置的通孔与第二冷却管43固定连接,第二冷却管43为“w”型结构,第二冷却管43的另一端与储水箱一2的内部连通,冷却箱41的前侧

设置有第一网板45,支撑块44设置有两个,支撑块44分别左右对称设置在储水箱一2的顶部,支撑块44分别与第二冷却管43的中部固定连接。通过第一冷却管42为“s”型结构,从而增加第一冷却管42与空气的接触面积,通过第二冷却管43的设置,可将第一冷却管42内部的冷却液体输送至储液箱一2的内部,同时,第二冷却管43为“w”型结构,可对柜体1底部的空气进行冷却,通过支撑块44的设置,可对第二冷却管43进行支撑固定,通过第一网板45的设置,可对第一冷却管42进行保护,在工作人员在向柜体1的内部安装其他器件时,避免外部其他器件与第一冷却管42发生碰撞。

24.第一风冷单元5包含风冷箱51、升降架52、滑槽53、第一散热扇54、第一固定架55、位移传感器56、滑块57、电动伸缩杆58和防尘板59,风冷箱51设置在柜体1的后侧,且风冷箱51与冷却箱41的内部连通,风冷箱51的后侧设置有防尘板59,风冷箱51底部左右两端设置的延长板上分别固定安装有电动伸缩杆58,电动伸缩杆58的伸缩端分别固定安装有滑块57,滑块57的一端分别穿过风冷箱51上设置的滑槽53与升降架52的外侧固定连接,升降架52上设置有第一固定架55,第一固定架55上固定安装有第一散热扇54,升降架52的后侧底部设置有位移传感器56。当柜体1内侧其中一个第一温度传感器17感应到的温度过高时,通过单片机3控制电动伸缩杆58运行,使电动伸缩杆58伸缩端的滑块57沿滑槽53进行滑动,通过滑块57进行移动,使升降架52带动第一固定架55和第一散热扇54进行移动,通过升降架52进行升降移动,使位移传感器56对升降架52的移动高度进行感应,通过单片机3将位移传感器56与第一温度传感器17的位置进行匹配,从而使第一散热扇54对柜体1内部具体的发热位置进行准确散热,通过防尘板59的设置,可对空气中的灰尘进行阻挡过滤。

25.第二风冷单元9包含冷却槽91、第二固定架92、第二散热扇93和第二网板94,冷却槽91设置有两个,冷却槽91分别左右对称设置在柜体1的底部,冷却槽91为矩形通槽,冷却槽91内部分别固定安装有第二固定架92,第二固定架92上固定安装有第二散热扇93,第二散热扇93的上方分别设置有第二网板94,第二网板94分别与柜体1固定连接。通过冷却槽91为通槽,使第二散热扇93在运行时,第二散热扇93可将柜体1底部的空气吹进柜体1的内部,从而加快柜体1内部空气的流动速度,提高柜体1的散热效果,同时第二冷却管43设置在柜体1的底部,从而可将柜体1底部的空气进行冷却,进而提高冷却散热质量,通过第二固定架92的设置,可对第二散热扇93进行支撑固定,通过第二网板94的设置,可对第二散热扇93和第二固定架92进行保护,防止外部杂物影响第二散热扇93正常运行。

26.循环单元6包含泵体61、第一连接管62和第二连接管63,泵体61设置在柜体1的左侧,泵体61的进液端设置有第一连接管62,第一连接管62的另一端与储液箱一2的内部连通,泵体61的排液端设置有第二连接管63,第二连接管63的另一端与储液箱二7的内部连通。通过泵体61运行,使第一连接管62将储液箱一2内部冷却液体输送至第二连接管63内,第二连接管63再将冷却液体输送至储液箱二7的内部,从而达到多次循环使用冷却液体的目的。

27.柜体1的右侧表面顶部设置有单片机3,单片机3的输出端电连接第一散热扇54、电动伸缩杆58、第二散热扇93和泵体61的输入端,单片机3的输入端电连接位移传感器56、第一温度传感器17、第二温度传感器19和外部电源的输出端。通过单片机3的设置,可将位移传感器56、第一温度传感器17和第二温度传感器19感应的信号进行分析,从而对第一散热扇54、电动伸缩杆58、第二散热扇93和泵体61进行控制。

28.本实用新型的工作原理:首先将该设备放置在合适的工作位置,当该设备需要进行散热时,单片机3启动第二散热扇93,使第二散热扇93将柜体1底部的空气吹进柜体1的内部,从而加快柜体1内部空气的流动速度,提高柜体1的散热效果,当柜体1内侧其中一个第一温度传感器17感应到的温度过高时,通过单片机3控制电动伸缩杆58运行,使电动伸缩杆58伸缩端的滑块57沿滑槽53进行滑动,通过滑块57进行移动,使升降架52带动第一固定架55和第一散热扇54进行移动,通过升降架52进行升降移动,使位移传感器56对升降架52的移动高度进行感应,通过单片机3将位移传感器56与第一温度传感器17的位置进行匹配,从而使第一散热扇54对柜体1内部具体的发热位置进行准确散热,当该设备需要高效散热时,首先工作人员将外部冷却液体通过进液管18输送至储水箱二7的内部,通过储水箱二7内部设置的挡板8,可将储水箱二7的内部分为两个区域,而冷却液体通过进液管18注入其中一个区域,且这个区域的冷却液体流入至第一冷却管42中,通过第一冷却管42为“s”型结构,从而增加第一冷却管42与空气的接触面积,通过第二冷却管43的设置,可将第一冷却管42内部的冷却液体输送至储液箱一2的内部,同时,第二冷却管43为“w”型结构,可对柜体1底部的空气进行冷却,通过第一散热扇54与第二散热扇93分别将冷却后的空气吹向柜体1的内部,从而提高柜体1的散热质量,而通过泵体61运行,使第一连接管62将储液箱一2内部冷却液体输送至第二连接管63内,第二连接管63再将冷却液体输送至储液箱二7的内部,从而达到多次循环使用冷却液体的目的,通过第二温度传感器19的设置,可对储液箱二7内部另外一个区域的冷却液体进行温度测量,当冷却液体温度过高时,工作人员可打开排液管16上的阀门,将储水箱二7内部第二温度传感器19检测的其中一个区域的冷却液体向外排出,然后再向储水箱二7的内部注入新的冷却液体,当冷却液体温度正常时,冷却液体的液位到达一定高度后,从而向储水箱二7的另外一个区域内进行溢流,从而达到对冷却液体循环使用的目的。

29.本实用新型涉及的电路连接为本领域技术人员采用的惯用手段,可通过有限次试验得到技术启示,属于广泛使用的现有技术,单片机3的具体型号为西门子s7-200,建议第一散热扇54和第二散热扇93选用常州德乐通风散热技术有限公司出品的散热风扇,建议电动伸缩杆58选用上海安迪特智能科技有限公司出品的电动伸缩杆,建议泵体61选用河北朵麦信息科技有限公司出品的水泵,建议位移传感器56选用上海钊晟传感技术有限公司出品的激光位移传感器,建议第一温度传感器17选用上海茂培电子科技有限公司出品的空气温度传感器,建议第二温度传感器19选用希而科工业控制设备(上海)有限公司出品的液体温度传感器,单片机3控制第一散热扇54、电动伸缩杆58、第二散热扇93、泵体61、位移传感器56、第一温度传感器17和第二温度传感器19工作采用现有技术中常用的方法。

30.本文中未详细说明的部件为现有技术。

31.上述虽然对本实用新型的具体实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化,而不具备创造性劳动的修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1