一种微型风力蓄电直流电源系统及装置的制作方法

1.本技术属于风力发电及蓄电技术领域,具体为一种微型风力蓄电电源系统及装置。

背景技术:

2.在目前在工业现场使用的电机大多数在转轴上自带外风扇用于散热,在电机状态监测领域,用于监测电机轴承故障的振动传感器、温度传感器及边缘计算器等负载,需要安装电池或外部供电。安装电池供电的方式面临着需定期更换电池的弊端,而外部供电面临着需要增加或改造配电箱和走线的弊端,因工业现场电机较多且分散,换电池和走线都会造成浪费及运维成本高的问题。

3.公开号为cn114499098a的中国发明《基于电动机外壳取磁能的微发电方法》所提出的技术方案需预制取磁能的通孔有安装复杂的弊端。

4.市面上提供的微型风力发电方案,因风速及风量的影响,导致发电电压波动大,无法给负载提供稳定的直流电源。

技术实现要素:

5.本技术基于解决上述问题及弊端,提出一种微型风力蓄电直流电源系统及装置,利用电机散热风扇的散热气流发电,并对其进行滤波、平波、稳压、储能、升压、调压等,从而给传感器等负载提供稳定可靠的电源。

6.本技术提供的一种微型风力蓄电直流电源系统,包括:微型风力发电机组、滤波平波电路、稳压储能电路、dcdc升压电路、调压储能电路及控制电路;

7.微型风力发电机组由扇叶及微型直流发电机组成,微型直流发电机输出端连接至滤波平波电路输入端,滤波平波电路的输出端连接至稳压储能电路的输入端,稳压储能电路的输出端连接至dcdc升压电路输入端、dcdc升压电路的输出端连接至调压储能电路的输入端、调压储能电路的输出端作为电源给传感器等负载供电;

8.控制电路配置有微电压检测单元,并连接至稳压储能电路、调压电路,用于控制储能放电及并控制输出电压。

9.优选地,稳压储能电路包含稳压单元、储能单元;

10.稳压单元包含电容、线性调整器、电阻及单向二极管,用于提供稳定的电压给控制电路、dcdc升压电路;单向二极管用于防止在微型风力发电机组发电电压低的情况下消耗超级电容内储存的电能;

11.储能单元包含两个反向并联的三极管、超级电容,两个反向并联的三极管用于控制电路控制超级电容的充放电过程。

12.优选地,调压储能电路包含线性调整器、三组由三极管和不同阻值的电阻,控制电路通过控制三极管的通断接通相应电阻通路达到调节输出电压的目的。

13.优选地,调压储能电路还可根据输出电压连接相应的外部超级电容。

14.优选地,所述的控制电路由微电压检测单元、拨码开关、单片机及其运行附件;

15.微电压检测单元用于监测稳压储能电路的输入电压、并将信号输出给单片机,用于单片机做储能单元投入控制;

16.单片机包含必要的i/o电路,用于监测微电压检测单元的信号,并通过控制稳压储能电源的两个反向并联的三极管控制超级电容充放电。单片机还用于接收拨码开关的配置信息,并根据配置信息控制三组三极管的通断,从而控制输出不同的电压,适应传感器等负载的电压等级;

17.运行附件用于辅助控制电路的运行。

18.本技术还提供了一种微型风力蓄电直流电源装置,包括以上微型风力蓄电直流电源系统及安装件。

19.所述安装件包含电路板、底板、外壳,电路板用于安装上述电路;底板用于固定电路板、微型风力发电机组、外壳;底板用于安装固定至电机散热风口。

20.优选地,底板可根据电机类型采用磁吸或胶粘方式固定在电机风口。

21.优选地,电路板上固定有航空接头,通过外壳开孔引出,方便连接负载及外部超级电容。

22.由此可见,本技术具有如下有益效果:

23.本技术提供的一种微型风力蓄电直流电源系统及装置,利用工业现场电机的散热风扇所产生的风流进行发电,可以充分利用就近的绿色能源进行发电储能为传感器等负载供电,减少走线及因更换电池造成的运营成本;本技术包含的微电压检测单元和稳压储能电路,以适应发电电压不稳定的场景;dcdc升压实现后,由线性调节器及控制器控制三个由三极管和不同阻止组成的通路通断,适应传感器等负载不同的电压等级;本技术所涉及装置采用磁吸或胶粘方式固定在电机风口,无需改造电机即可完成简单安装,以改善公开号为cn114499098a的中国发明《基于电动机外壳取磁能的微发电方法》所提出的技术方案需预制取磁能的通孔有安装复杂的弊端;同时该申请方案为绿色能源消耗,为减少碳排放有积极作用。

附图说明

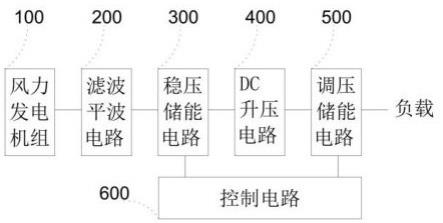

24.图1为一种风力蓄电直流电源系统的示意图;

25.图2为控制电路示意图;

26.图3为稳压储能电路示意图

27.图4为调压电路示意图;

28.图5为一种风力蓄电直流电源装置的整体示意图;

29.图6为一种风力蓄电直流电源装置的整体后视图;

30.图7为一种风力蓄电直流电源装置的侧视图;

31.图8为一种风力蓄电直流电源装置的底板俯视图;

32.图9为一种风力蓄电直流电源装置的电路板示意图。

具体实施方式

33.为使本技术的上述目的、特征及优点能够更加明显易懂,下面结合附图介绍本申

请实施例提供的技术方案的应用场景。

34.本技术实施例提供的微型风力蓄电直流电源系统,利用电机散热风扇的散热气流发电,实现滤波、平波、稳压、储能、升压、调压等功能,用于给传感器等负载提供稳定的电源。另外该电源系统也可用于其他适宜场景。

35.本技术提供的微型风力蓄电直流电源系统可以不包括dcdc升压电路、调压电路及控制电路,作为简版的方案适应部分应用场景。下面结合附图介绍一种包括dcdc升压电路、调压电路及控制电路的一种微型风力蓄电直流电源系统。

36.参见图1,该图为一种微型风力蓄电直流电源系统的示意图。

37.包括:微型风力发电机组(100)、滤波平波电路(200)、稳压储能电路(300)、dcdc升压电路(400)、调压储能电路(500)及控制电路(600);

38.其中100为散热气流风能输入端、500为直流电源输出端。

39.微型风力发电机组100用于将电机散热风扇的绿色能源转换成电能、滤波平波电路200用于将微型风力发电机组100输出的电能进行滤波和平波处理供给稳压储能电路300进行稳压和储能,稳定的直流电压或储存的电能经过dcdc升压电路400升高后通过调压电路500输出现场所需的电压等级。

40.参见图2,该图为控制电路示意图。

41.控制电路600的电源供电(602)连接稳压储能电路输出端,所述的控制电路由微电压检测单元(601)、拨码开关(605)、单片机(604)及其运行附件(603);

42.微电压检测单元(601)用于监测稳压储能电路300的输入电压、并将信号输出给单片机(604),用于单片机(604)通过控制三极管t1和三极管t2的通断,来控制超级电容c2的充放电;

43.单片机(604)还用于接收拨码开关(605)的配置信息,并根据配置信息三极管t3、三极管t4、三极管t5的通断,调整电阻r3、r4、r5的并联阻值,达到调节输出电压的目的,以适应传感器等负载的电压等级。

44.运行附件(603)用于辅助控制电路的运行。

45.参见图3、图2及图1稳压储能电路(300)包含稳压单元(301)、储能单元(302);

46.稳压单元(301)包含电容c1、线性调整器l1、电阻r1、电阻r2及单向二极管d1,用于提供稳定的电压给控制电路(600)、dcdc升压电路(400);单向二极管d1用于防止在微型风力发电机组(100)发电电压低的情况下消耗超级电容内储存的电能;

47.储能单元包含两个反向并联的三极管(t1、t2)、超级电容c2,两个反向并联的三极管(t1、t2)用于控制电路控制超级电容的充放电过程。

48.参见图4、图2及图1,调压储能电路(500)包含电容(c3)、线性调整器(l2)、三极管(t3、t4、t5)、电阻(r3、r4、r5、r6),控制电路(600)通过控制三极管(t3、t4、t5)的通断接通相应电阻(r3、r4、r5、r6)通路达到调节输出电压的目的;

49.优选地,调压储能电路(500)还可根据输出电压连接相应的外部超级电容(c5)。

50.本技术还提供了一种微型风力蓄电直流电源装置,包括以上微型风力蓄电直流电源系统及安装件。

51.参见图5、图6、图7、图8、图9。

52.本技术还提供了一种微型风力蓄电直流电源装置(1000),包括以上微型风力蓄电

直流电源系统(700)、电路板(801)、底板(802)、外壳(803)。

53.电路板(801)用于安装上述电路(700);底板(802)用于固定电路板(801)、微型风力发电机组(100)、外壳(803);底板(802)用于安装固定至电机散热风口;微型风力发电机组(100)输出端与电路板(801)用线缆(805)进行连接。

54.底板(802)可根据电机类型采用磁吸或胶粘方式固定在电机风口。

55.电路板上固定有航空接头(804),通过外壳(803)开孔引出,方便连接负载及外部超级电容。

56.本技术提供的一种微型风力蓄电直流电源系统及装置,利用工业现场电机的散热风扇所产生的风流进行发电,可以充分利用就近的绿色能源进行发电储能为传感器等负载供电,减少走线及因更换电池造成的运营成本;本技术包含的微电压检测单元和稳压储能电路,以适应发电电压不稳定的场景;dcdc升压实现后,由线性调节器及控制器控制三个由三极管和不同阻止组成的通路通断,适应传感器等负载不同的电压等级;本技术所涉及装置采用磁吸或胶粘方式固定在电机风口,无需改造电机即可完成简单安装,以改善公开号为cn114499098a的中国发明《基于电动机外壳取磁能的微发电方法》所提出的技术方案需预制取磁能的通孔有安装复杂的弊端;同时该申请方案为绿色能源消耗,为减少碳排放有积极作用。

57.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1