一种逆变器及光伏系统的制作方法

1.本技术涉及新能源技术领域,具体涉及一种逆变器及光伏系统。

背景技术:

2.雷击电流会严重干扰逆变器的正常工作,带来诸多负面影响,例如:绝缘击穿、元器件失效、设备故障甚至烧毁等。为了减小雷击带来的损失,目前市场上的逆变器在直流输入端的正极对地、负极对地以及交流侧对地之间均安装了浪涌保护器(surge protection device,spd);但实际情况中上述方案无法完全避免雷击电流流入逆变电路等后级电路,仍会对逆变器造成不可逆的损伤。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本技术提供一种逆变器及光伏系统,能够阻断雷击电流流向逆变器中的后级电路,有效保护逆变器。

4.为解决上述问题,本技术提供的技术方案如下:

5.本技术提供一种逆变器,包括:第一二极管、开关管和逆变电路;

6.第一二极管的阳极连接逆变电路的负输入端;第一二极管的阴极用于连接光伏组件的负极;

7.开关管并联在第一二极管的两端;

8.在光伏组件的负极的电压超过电压阈值时,开关管关断,反之闭合。

9.优选地,逆变器还包括:第一浪涌保护器;

10.光伏组件的正极通过第一浪涌保护器接地。

11.优选地,逆变器还包括:第二浪涌保护器;

12.光伏组件的负极通过第二浪涌保护器接地。

13.优选地,逆变器还包括:第三浪涌保护器;

14.光伏组件的正极通过串联的第一浪涌保护器和第三浪涌保护器接地;

15.光伏组件的负极通过串联的第二浪涌保护器和第三浪涌保护器接地。

16.优选地,逆变器还包括:第四浪涌保护器;

17.逆变电路的输出端通过第四浪涌保护器接地。

18.优选地,逆变器还包括:第五浪涌保护器;

19.逆变电路的输出端通过串联的第四浪涌保护器和第五浪涌保护器接地。

20.优选地,逆变器还包括:电容;

21.电容连接在光伏组件的正极与负极之间。

22.优选地,逆变器还包括:第二二极管;

23.逆变电路的正输入端连接第二二极管的阴极,第二二极管的阳极用于连接光伏组件的正极。

24.优选地,第一开关为绝缘栅双极型晶体管igbt。

25.本技术还提供一种光伏系统,包括:光伏组件和以上介绍的逆变器;

26.光伏组件连接逆变器的输入端;逆变器的输出端用于连接电网或负载。

27.由此可见,本技术具有如下有益效果:

28.本技术提供的逆变器,增加了第一二极管和开关管;第一二极管的阳极连接逆变电路的负输入端,第一二极管的阴极用于连接光伏组件的负极,开关管并联在第一二极管的两端;在光伏组件的负极的电压超过电压阈值时,表示有雷击电流流入,开关管关断,第一二极管接入回路,反向阻断雷击电流从光伏组件的负极流向逆变电路的负输入端,保护了逆变电路中元器件不受损;无雷击电流流入时,开关管闭合,第一二极管被旁路,可以避免第一二极管导通产生较大的功耗。

附图说明

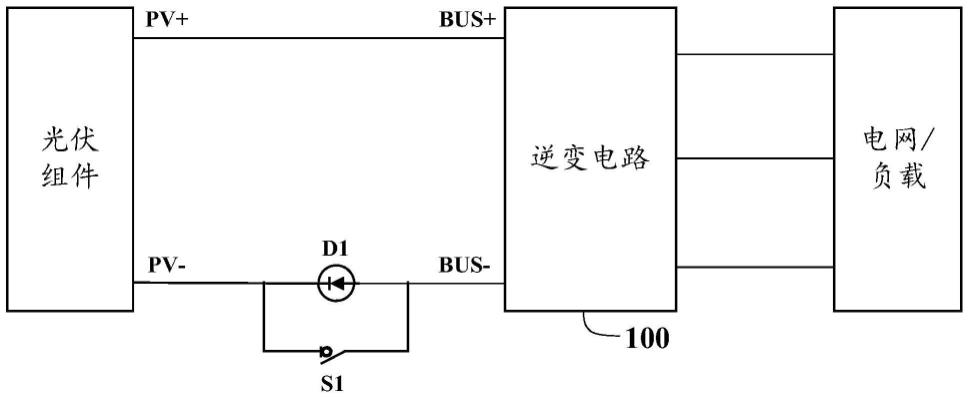

29.图1为本技术实施例提供的一种逆变器的示意图;

30.图2为本技术实施例提供的另一种逆变器的示意图;

31.图3为本技术实施例提供的光伏系统的示意图。

具体实施方式

32.为了使本领域技术人员更好地理解和实施本技术的技术方案,下面介绍本技术的具体应用场景。

33.在光伏系统中,逆变器的作用是将光伏组件发出的直流电变换成交流电,以便供给负载或传输给电网。雷击电流会严重干扰逆变器的正常工作,因此,为了防止雷击电流损害逆变器,可以在逆变器直流输入端的正极对地、负极对地以及交流侧对地之间均安装有浪涌保护器spd。

34.但实际情况中,例如雷击电流从光伏组件的负极涌入,对地spd未能泄放全部雷击电流,部分雷击电流仍会从光伏组件的负极,即负半母线流过,导致负半母线电压产生较大的震荡,此时逆变器中的逆变电路会产生损伤,甚至其中的开关器件会因为应力过大而失效。

35.本技术提供的逆变器及光伏系统,能够阻断雷击电流流向逆变器的交流侧,有效保护逆变器。

36.为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本技术实施例作进一步详细的说明。

37.参见图1,该图为本技术实施例提供的一种逆变器的示意图。

38.本技术实施例提供的逆变器,包括:第一二极管d1、开关管s1和逆变电路100。

39.逆变电路100的正输入端bus+用于连接光伏组件的正极pv+。第一二极管d1的阳极连接逆变电路100的负输入端bus-;第一二极管d1的阴极用于连接光伏组件的负极pv-。开关管s1并联在第一二极管d1的两端。逆变电路100的输出端用于连接电网或负载。本实施例中以逆变电路100输出三相交流电为例进行介绍。

40.当逆变器处于正常工作状态时,开关管s1闭合,第一二极管d1处于被旁路的状态,第一二极管d1不产生额外功耗。

41.在光伏组件的负极pv-的电压(即负母线电压)超过电压阈值时,开关管s1关断。在

光伏组件的负极pv-的电压超过电压阈值时,表示雷击电流自光伏组件的负极pv-流入,导致pv-与地之间形成残压;此时,开关管s1关断,第一二极管d1接入回路。

42.由于第一二极管d1的反向阻断特性,雷击电流失去从直流侧流向交流侧的路径,可以有效保护逆变电路100中的元器件不受雷击电流冲击。

43.本技术不具体限定电压阈值的具体取值方式,例如:可以根据对地安装的spd型号,确定电压阈值的具体值。

44.本技术不具体限定开关管和第一二极管的具体型号;为了达到更好的防雷效果,可以选取开关速度较快的开关管,例如绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,igbt);以及选取耐冲击性好的二极管。

45.本技术实施例提供的逆变器,增加了第一二极管和开关管;第一二极管的阳极连接逆变电路的负输入端,第一二极管的阴极用于连接光伏组件的负极,开关管并联在第一二极管的两端;在光伏组件的负极pv-的电压超过电压阈值时,表示有雷击电流流入,开关管关断,第一二极管接入回路,反向阻断雷击电流从光伏组件的负极流向逆变电路的负输入端,保护了逆变电路中元器件不受损;无雷击电流流入时,开关管闭合,第一二极管被旁路,可以避免第一二极管导通产生较大的功耗。

46.本技术提供的逆变器,除了应用于上述阻断雷击电流的场景之外,还可以应用在tn系统中;由于第一二极管阻断了pv-向bus-的电流,能够避免pv-对地短路造成的失效。

47.本技术对于逆变器的具体拓扑不做限定,下面结合附图介绍一种可能的实现方式。

48.参见图2,该图为本技术实施例提供的另一种逆变器的示意图。

49.本技术实施例提供的逆变器,包括:第一二极管d1、开关管s1、逆变电路100、第二二极管d2、电容c1和五个浪涌保护器。其中,五个浪涌保护器分别为:第一浪涌保护器spd1、第二浪涌保护器spd2、第三浪涌保护器spd3、第四浪涌保护器spd4和第五浪涌保护器spd5。

50.其中,第一二极管d1、开关管s1和逆变电路100之间的具体连接关系可以参见上述实施例,在此不再赘述。

51.电容c1连接在光伏组件的正极pv+与负极pv-之间。

52.逆变电路100的正输入端bus+连接第二二极管d2的阴极,第二二极管d2的阳极用于连接光伏组件的正极pv+。第二二极管d2起到升压的作用。

53.光伏组件的正极pv+通过串联的第一浪涌保护器spd1和第三浪涌保护器spd3接地。

54.光伏组件的负极pv-通过串联的第二浪涌保护器spd2和第三浪涌保护器spd3接地。

55.逆变电路100的输出端通过串联的第四浪涌保护器spd4和第五浪涌保护器spd5接地。由于逆变电路100的输出端为三相,因此,第四浪涌保护器spd4和第五浪涌保护器spd5可以连接在任意一相与地之间,在此不做具体限定。

56.第一二极管d1阻断了雷击电流流向逆变电路100,雷击电流只能通过第一浪涌保护器spd1、第二浪涌保护器spd2和第三浪涌保护器spd3进行泄放;因此,无需增加多路并联的浪涌保护器来进行多次泄放,也无需考虑浪涌保护器的开通电压大小。

57.由于浪涌保护器的型号较单一,浪涌保护器的串联能够方便选型。

58.具体地,由于光伏组件的负极pv-通过串联的第二浪涌保护器spd2和第三浪涌保护器spd3接地,电压阈值则为第二浪涌保护器spd2和第三浪涌保护器spd3开通时的分压。

59.本技术不具体限定逆变器中浪涌保护器的个数与连接方式,图2仅为一种可能的实现方式,还可以为光伏组件的正极pv+仅通过第一浪涌保护器spd1接地;光伏组件的负极pv-仅通过第二浪涌保护器spd2接地;逆变电路100的输出端仅通过第四浪涌保护器spd4接地。

60.基于以上实施例提供的逆变器,本技术实施例还提供一种光伏系统,下面结合附图进行介绍。

61.参见图3,该图为本技术实施例提供的光伏系统的示意图。

62.本技术实施例提供的光伏系统,包括:光伏组件1000和以上实施例介绍的逆变器2000。

63.光伏组件1000连接逆变器2000的输入端;逆变器2000的输出端用于连接电网或负载。

64.逆变器2000的具体结构与工作原理均可参见上述实施例,在此不再赘述。

65.本技术实施例提供的光伏系统,逆变器增加了第一二极管和开关管;第一二极管的阳极连接逆变电路的负输入端,第一二极管的阴极用于连接光伏组件的负极,开关管并联在第一二极管的两端;在光伏组件的负极pv-的电压超过电压阈值时,表示有雷击电流流入,开关管关断,第一二极管接入回路,反向阻断雷击电流从光伏组件的负极流向逆变电路的负输入端,保护了逆变电路中元器件不受损;无雷击电流流入时,开关管闭合,第一二极管被旁路,可以避免第一二极管导通产生较大的功耗。

66.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1