一种农村分布式新能源发电与生物质成型制备耦合方法与流程

本发明涉及能源综合利用,尤其涉及一种农村分布式新能源发电与生物质成型制备耦合方法。

背景技术:

1、为应对日益加剧的能源与环境危机,各国政府相继提出了构建高比例可再生能源电力系统的目标与计划。近年来全球的新能源规模快速增长,截止2021年底,我国可再生能源发电累计装机容量和发电量分别为10.63亿kw和2.48万亿kw·h。新能源快速增长带来的系统消纳问题日益突出。储能是实现新能源消纳的关键技术,也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。我国现在已经成为主要的清洁能源基地。

2、但是以风能、太阳能等为代表的新能源存在出力不稳定的缺点,“弃风弃光”问题也日益突出,甚至对电网的运行带来一定的威胁。据相关研究中所阐述的我国风力发电及光伏发电容量系数状况可知,从地域方面来看,我国风能资源丰富的地区主要分布在“三北”(华北、东北、西北)地区。但受到经济社会发展水平和人口数量的制约,当地用电需求不足以消纳大量可再生能源。同时,现有的电网规划难以满足大量可再生能源并网的需求,导致可再生能源上网增速与电站建设速度不匹配,跨区域配电网建设改造与可再生能源的发展不协调,以至于这些电力资源不能被很好地输送到用电负荷中心地区而造成浪费。

技术实现思路

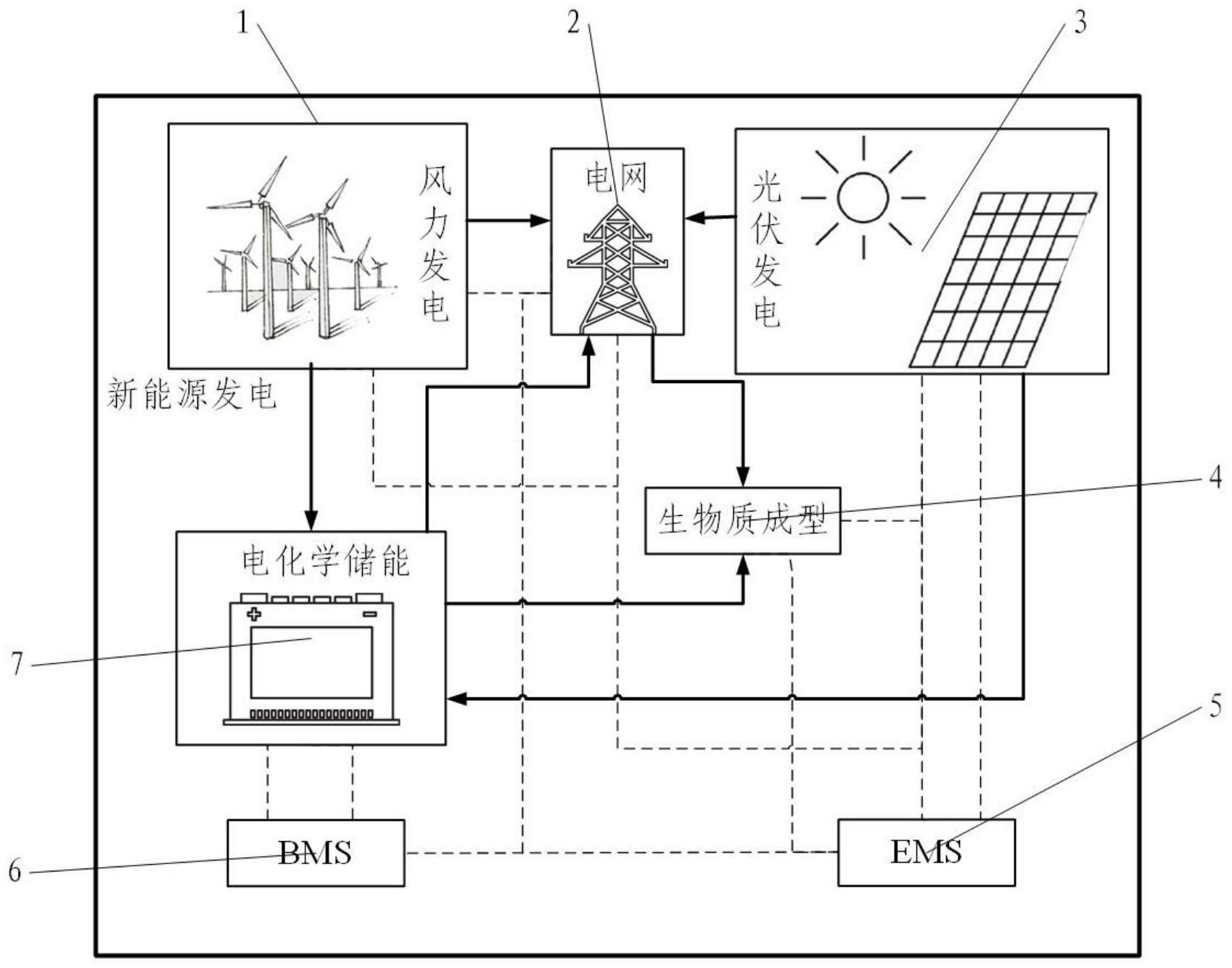

1、为解决现有技术的存在的问题,本发明提供了一种农村分布式新能源发电与生物质成型制备耦合方法,包括:新能源发电系统、生物质成型系统、电池管理系统和能源管理系统,所述新能源发电系统发出的电能经过能源管理系统进行调控,向外部的电网系统、生物质成型系统、储能系统中的至少一个提供电能。所述能源管理系统包括:新能源供电功率分析模块、储能系统分析控制模块、能源管理模块。所述新能源供电功率分析模块通过构建分析模型分析可能获得的新能源输出功率pn,储能系统分析控制模块通过构建分析模型分析得到储能系统实时容量能源管理模块获取电网当前所需功率pg和生物质成型系统当前的能耗功率pb,并结合新能源系统输出功率pn、储能系统实时容量分析得到新能源系统的输出电能输出流向控制和生物质成型系统的供能选择控制。

2、所述电池管理系统根据能源管理系统的信息以对储能系统进行如下控制:接收新能源发电系统或外部电网的充能,或者对外部电网或生物质成型系统放能。

3、进一步的,所述新能源发电系统为风力发电系统,此时新能源供电功率分析模块通过构建式(一)以得到可能获得的新能源输出功率pn。

4、

5、其中:

6、v为检测时间段内的平均风速。

7、vn为风机额定风速。

8、pn为风电机输出功率。

9、pn为风电机额定功率。

10、vin为风机切入风速。

11、vout为风机切出风速。

12、tc2为风速检测末端时间点。

13、tc1为风速检测始端时间点。

14、进一步的,所述新能源发电系统为光伏发电系统,此时新能源供电功率分析模块通过构建式(二)以得到可能获得的新能源输出功率pn。

15、

16、其中:

17、pn为t时刻光伏发电系统输出功率。

18、为太阳能电池板效率

19、为t时刻光伏发电系统单位面积太阳辐照强度

20、s为太阳能电池板面积。

21、进一步的,所述储能系统分析控制模块通过构建式(三)和式(四)分析得到储能系统实时容量qs。

22、

23、

24、式中:

25、为储能系统t时刻容量状态。

26、为储能系统(t-1)时刻容量状态。

27、为储电设备t时刻的蓄电量。

28、为储电设备t时刻的放电量。

29、μes,为储电设备的充电效率。

30、μes,为储电设备的放电效率。

31、为储电设备容量的最小值。

32、为储电设备容量的最大值。

33、进一步的,所述能源管理模块得到新能源的输出功率输出流向控制和生物质成型系统的供能选择控制的方法包括:

34、步骤1.获取电网当前所需功率qg、生物质成型系统的能耗功率qb、新能源系统输出功率qn、储能系统实时容量qs。

35、步骤2.进行如下判断并进行相应的新能源的输出功率输出流向控制和生物质成型系统的供能选择:

36、(1)当qn≤qg且qs>0时,由储能系统向外部电网进行供电。

37、(2)当qn>qg且qn-qg>qb时,由新能源系统向外部电网进行供电,同时新能源系统向生物质成型系统和储能系统同时供电。

38、(3)当qn>qg且qn-qg≤qb且qs>0时,由新能源系统向外部电网进行供电,同时新能源系统和储能系统同时向生物质成型系统供电,且储能系统供电功率为:qb-qn。

39、(4)当qn>qg且qn-qg≤qb且qs=0时进行优先保障分析,并得到相应的控制方法。

40、进一步的,所述优先保障分析包括:

41、获取当前需要优先保障外部电网供电和/或生物质成型系统的信息,并进行如下判断和控制:

42、(4-1)如果当前需要优先保持生物质成型系统供电,则新能源系统向生物质成型系统和储能系统供电。

43、(4-2)如果当前需要优先保持电网供电,则新能源系统向外部电网和储能系统供电。

44、(4-3)如果当前需要同时保持电网供电和生物质成型系统供电,则新能源系统优先向外部电网供电,余量能源向生物质成型系统供电,生物质成型系统的供电缺口由外部电网提供。

45、进一步的,电池管理系统需要通过构建如下判断式以保持对储能系统充放电时的充能和放能的功率进行控制,具体包括:

46、

47、

48、

49、

50、

51、式中:

52、为t时刻储能系统进行充能的功率。

53、为t-1时刻储能系统进行充能的功率。

54、为t时刻储能系统进行放能的功率。

55、为t-1时刻储能系统进行放能的功率。

56、为储能系统的充能状态标志位。

57、为储能系统的放能状态标志位。

58、与为互斥约束。

59、pes,为储能系统充能功率的最小值。

60、pes,为储能系统放能功率的最小值。

61、pes,为储能系统充能功率的最大值。

62、pes,为储能系统放能功率的最大值。

63、pch,为储能系统的充能功率的爬坡率下限。

64、pdis,down为储能系统的放能功率的爬坡率下限。

65、pch,为储能系统充能功率的爬坡率上限。

66、pdis,up为储能系统的放能功率的爬坡率上限。

67、进一步的,能源管理模块进行新能源系统的输出电能输出流向控制和生物质成型系统的供能选择控制的目标函数为式(十):

68、

69、在此基础上,还需要满足如下约束条件:

70、

71、

72、

73、

74、

75、

76、

77、

78、

79、

80、

81、

82、soc0≤socm (二十三)

83、

84、式中:

85、为风力机在n,i小时的开机标志位。

86、fw为弃风率。

87、为风力机在n,i小时的运行功率。

88、fpv为弃光率。

89、为风力机组的最大输出功率。

90、为太阳能发电组的最大输出功率。

91、pb为生物质成型系统的能耗成本。

92、pes为储能系统供给生物质成型系统的功率。

93、s.t.为约束的缩写表示以下公式均为约束条件。

94、为第j次采样时第i小时风力机组的输出功率。

95、为第j次采样时第i小时太阳能发电组的输出功率。为第j次采样时第i小时生物质成型系统的能耗功率。为储能系统输入/输出功率。

96、为第j次采样时第i小时储能系统的充电功率。

97、为第j次采样时第i小时储能系统的放电功率。

98、为第j次采样时第i小时储能系统从电网获取的电量。为第j次采样时第i小时储能系统的富余能源功率。

99、为储能系统在n,i小时的运行标志位。

100、为储能系统最大运行功率。

101、为储能系统的充能状态标志位。

102、为储能系统的放能状态标志位。

103、eb为储能系统额定容量。

104、εr为储能系统额定充放电功率相对额定容量的比例。

105、εrd为储能系统额定放电功率相对额定容量的比例。

106、εrc为储能系统额定充电功率相对额定容量的比例。

107、为生物质成型系统的最大运行功率。

108、为储能系统t时刻容量状态。

109、为储能系统(t-1)时刻容量状态。

110、为储电设备t时刻的蓄电量。

111、为储电设备t时刻的放电量。

112、μes,为储电设备的充电效率。

113、μes,dis为储电设备的放电效率。

114、soc0为起始时储能系统的soc。

115、socm为结束时储能系统的soc。

116、d为调度周期内的需要生产的生物质成型颗粒量。

117、进一步的,约束条件中根据如下方法计算得到:

118、b=rz (二十五)

119、其中:

120、

121、z为决策矩阵,为:

122、

123、式中:

124、为第j次采样时第i小时储能系统的富余能源功率。

125、pob为生物质成型系统目标功率。

126、pub为储能系统的上限截止功率。

127、p1b为储能系统的下限截止功率。

128、本发明至少具有以下优点中的一个:

129、1.本发明通过生物质成型技术以实现对新能源出力的消纳,相比现有其他新能源出力的消纳技术,具有硬件配套成熟,产业链完整,安全性高和投资成本低、成本回收期限短的优点。

130、2.本发明即解决了风电、光伏的弃风弃光问题同时又对生物质资源进行富集,使当地的可再生资源得到充分利用。。

131、3.本发明充分保障了储能系统的运行稳定和安全性,通过能源管理系统的控制优化了储能系统的充放能控制,提高储能系统内的蓄电池组的使用寿命。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!