一种机床主轴电机及其控制方法与流程

本发明属于主轴电机,尤其涉及一种机床主轴电机及其控制方法。

背景技术:

1、电动机是把电能转换成机械能的设备,在持续运行中,很容易出现过热现象。电机的温度不断升高之后,电机内部的电阻也会增加,这个时候电动机的效率和出力就会急剧下降,因此在电动机运动过程中需要进行散热冷却。

2、现常用主轴电机冷却方法是在电机机壳的上设置散热翅,来增加电机的散热面积,由于异步电动机在电能量转换为机械能量的过程中热量产生较多,导致简单的散热翅难以应对电机产生的热量,散热效果较差。后也有一部分电机采用冷却液散热,但是这种散热方式的冷却液的输出流量恒定,无法根据电机的温度或者装置进行调整,从而影响了散热效果。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对上述存在的技术问题,提供一种结构简单且散热效果理想的机床主轴电机及其控制方法。

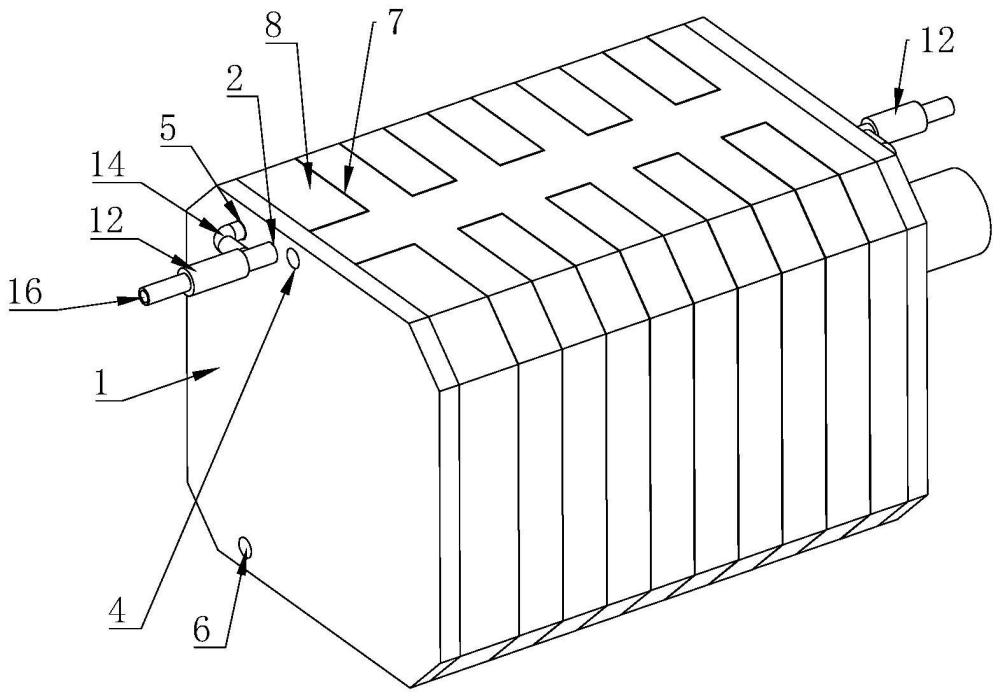

2、有鉴于此,本发明提供一种机床主轴电机,包括:

3、外壳体,外壳体的一端带有安装孔、另一端呈封闭状;并在外壳体内形成环绕安装孔的冷却流道;

4、定子组件,定子组件插设在外壳体体内侧;

5、转子组件,转子组件活动插设在定子组件内侧;

6、电机端盖,在外壳体的安装孔外侧覆有电机端盖;

7、外冷却循环机构,外冷却循环机构与冷却流道连接。

8、在上述技术方案中,进一步的,冷却通道包括:

9、内冷却通道,内冷却通道环绕安装孔;

10、外冷却通道,外冷却通道位于内冷却通道的外侧;

11、内冷却通道包括:

12、内冷却进端,从外壳体的一端延伸入外壳体内;

13、弧形阶梯部,弧形阶梯部的一端与内冷却进端连接,且弧形阶梯部环绕安装孔;

14、内冷却出端,内冷却出端与弧形阶梯部的另一端连接,且从外壳体的另一端延伸出;

15、其中外壳体内设置有两个内冷却通道及两个外冷却通道。

16、在上述技术方案中,进一步的,弧形阶梯部包括:

17、弧形承接部,若干弧形承接部间距分布;

18、阶梯连接部,相邻的弧形承接部通过阶梯连接部首尾相连;

19、其中两个内冷却通道中的弧形阶梯部呈交替分布,且两个内冷却通道的内冷却进端分别设置在外壳体的两侧端面上,且同一个内冷却通道中内冷却出端与内冷却进端分别设置在外壳体的两侧端面上。其中弧形承接部的弧形角度及两个内冷却通道中相邻的弧形承接部及阶梯连接部的间距可根据不同型号的外壳体调节。

20、在上述技术方案中,进一步的,弧形阶梯部包括:

21、半阶梯部,两个半阶梯部互为对称得设置在外壳体内的两侧;

22、半阶梯部包括:

23、半弧形部,若干半弧形部间距分布;

24、阶梯承接部,相邻的半弧形部通过阶梯承接部首尾相连;

25、其中两个半阶梯部的末端连接,而两个内冷却通道中的半阶梯部呈交替分布,且内冷却进端与外冷却进端分别与半阶梯部的两端连接;两个内冷却通道中的内冷却进端及内冷却出端均设置在外壳体的同一侧端面上。且半弧形部的弧心角度及两个内冷却通道中相邻的两个板弧形部及相邻的两个阶梯承接部的间距均可根据不同的型号的外壳体进行调整。

26、在上述技术方案中,进一步的,外冷却通道包括:

27、外冷却进孔道,外冷却进孔道设置在外壳体的一端;

28、外冷却出孔道,外冷却出孔道设置在外壳体的一端;

29、其中两个外冷却通道中的外冷却孔道分别设置在外壳体同一端的两侧;而一个外冷却通道与一个内冷却通道为一组,同一组内的外冷却通道中的外冷却进孔道与内冷却通道中的内冷却进端通过一个冷却进接头连接;并在外壳体外的两侧分别设置有若干等距设置的安置槽,且每个安置槽上均设置有一个接触翅板。

30、在上述技术方案中,进一步的,安置槽呈内窄外宽的阶梯状,接触翅板包括:

31、外板体,外板体与安置槽相适配并固定在安置槽上;

32、内承接腔室,在外板体内设置有扁平状并沿外板体延伸的内承接腔室,且内承接腔室内设置有若干冷却筋;

33、承接进口,在外板体靠安置槽底部的一侧设置有承接进口;

34、承接出口,在外板体靠安置槽底部的一侧设置有承接出口,且承接进口与承接出口互为上下对称设置;

35、单向阀组件,在承接进口与承接出口上均设置有单向阀组件;

36、其中承接进口向外壳体内延伸并与外冷却进孔道连通,承接出口向外壳体内延伸并与外冷却出孔道连通。

37、在上述技术方案中,进一步的,冷却进接头包括:

38、接头主体,接头主体内形成有内直线延伸的主通道;

39、分支管体,在分支管体一体成形在接头本体的一侧,且分支管体内形成有侧通道;

40、注入孔,在接头本体的一端设置有与主通道一端连通的注入孔;

41、主出孔,在接头本体的另一端设置有与主通道另一端连通的主出孔;

42、侧出孔,在分支管体的端面向内设置有与侧通道连通的侧出孔;

43、承接通道,在柱通道的下部形成有直径大于主出孔的承接通道,且承接通道与侧通道及主通道连通;

44、分流组件,在主通道内设置有分流组件,分流组件用于控制注入孔连通主出孔或主出孔及侧出孔。

45、在上述技术方案中,进一步的,分流组件包括:

46、外定位套筒,在主通道与承接通道连接的一侧上形成有定位沿,并在主通道内设置有外定位套筒,且外定位套筒内形成有支撑槽;

47、内分流管,在内定位套筒内滑动设置有内分流管,且内分流管靠注入孔的一侧上形成有与支撑槽限位配合的支撑沿,内分流管上同轴设置有导流孔,且内分流管远离支撑沿的一端与主出孔滑动配合;

48、支撑弹簧,在支撑槽下部与支撑沿之间设置有支撑弹簧;

49、分流孔,在内分流管外壁设置有若干与导流孔连通的分流孔,且分流孔位于外定位套筒内;

50、稳流孔,在内分流管外壁上设置有若干连通导流孔与支撑槽的稳流孔;

51、接触颈部,在导流孔内形成有孔径收缩的接触颈部。

52、其中内分流管在内定位套筒内滑动的过程中分流孔会延伸出外定位套筒并与侧通道连接。

53、在上述技术方案中,进一步的,外冷却循环机构包括:

54、冷却水箱,冷却水箱的上部设置有回水口,下部设置有出水口,冷却水箱内部设置有上级冷却器;

55、分水箱,在冷却水箱的下部设置有两个分水箱,分水口上部设置通过管道与出水口连通的孔道,且管道上设置有进水阀,且分水箱内设置有下级冷却器及液位传感器;

56、供水泵,两个分水箱下部通过均管道连接有一个供水泵,且管道上设置有分供水阀;

57、主供水阀,两个供水泵的出端均通过管道连着至同一个主供水阀上;

58、分水阀,在主供水阀的出端通过管道并联连接有两个分水阀,且每个分水阀均与一个冷却进接头连接;

59、内冷却出端与外冷却出孔道通过接头及一根回管道与回水口连接。

60、在上述技术方案中,进一步的,回水管上设置有温度传感器,并带有控制外冷却循环机构的控制器,控制器控制进水阀、主供水阀、分水阀及供水泵,且温度传感器将感应到的实时温度w0反馈给控制器;且控制器内设置有三段温度阈值,分别为w1、w2、w3,w1<w2<w3;控制器内设置有供水泵的三个阶段的输出功率,分别为p1、p2、p3且p1<p2<p3;

61、其中控制器控制外冷却循环机构的方法为:

62、当w0在w1范围内时,控制器控制一个供水泵与一个分水阀向一个冷却进接头输送冷却液,此时供水泵的输出功率为p1;

63、当w0在w2范围内时,控制器控制两个供水泵及两个分水阀分别向两个冷却进接头输送冷却液,此时两个供水泵的输出功率为p1;

64、当w0在w3范围内时,控制器控制两个供水泵及两个分水阀分别向两个冷却进接头输送冷却液,此时两个供水泵的输出功率为p2;

65、当w0大于w3时,控制器控制两个供水泵及两个分水阀分别向两个冷却进接头输送冷却液,此时两个供水泵的输出功率为p3。

66、本发明的有益效果为:

67、1.通过内冷却通道与外冷却通道的设置能够保证外壳体良好的散热效果;

68、2.通过外冷却循环机构能够分阶段得向外壳体内输送冷却液,从而保证外壳体在不同温度下的冷却散热;

69、3.而通过三个温度及三个输出功率的设置能够进一步保证散热的效果,从而更加节能高效。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!