一种整流桥可控硅的模块的制作方法

本技术涉及整流桥可控硅,特别涉及整流桥可控硅的模块。

背景技术:

1、随着如今电子产品的种类越来越多,对元器件的要求也越来越多,例如应用在调压的产品,一方面要求大功率,一方面要求体积小。现在市面上无整流桥和可控硅结合的产品,目前大部分应用都是采用分立元器件,焊接到pcb进行应用,非常不利于小型化。

2、综上,现有技术至少存在以下技术问题:

3、第一、采用分立元件,元器件占用空间大;

4、第二、整流桥和可控硅都需要加散热片,需要安装散热片的面积大;

5、第三、抗干扰能力差,可控硅容易被干扰;

6、第四、大电流应用对pcb的要求高。

技术实现思路

1、本实用新型的一个目的在于,解决或者缓解上述第一个技术问题。

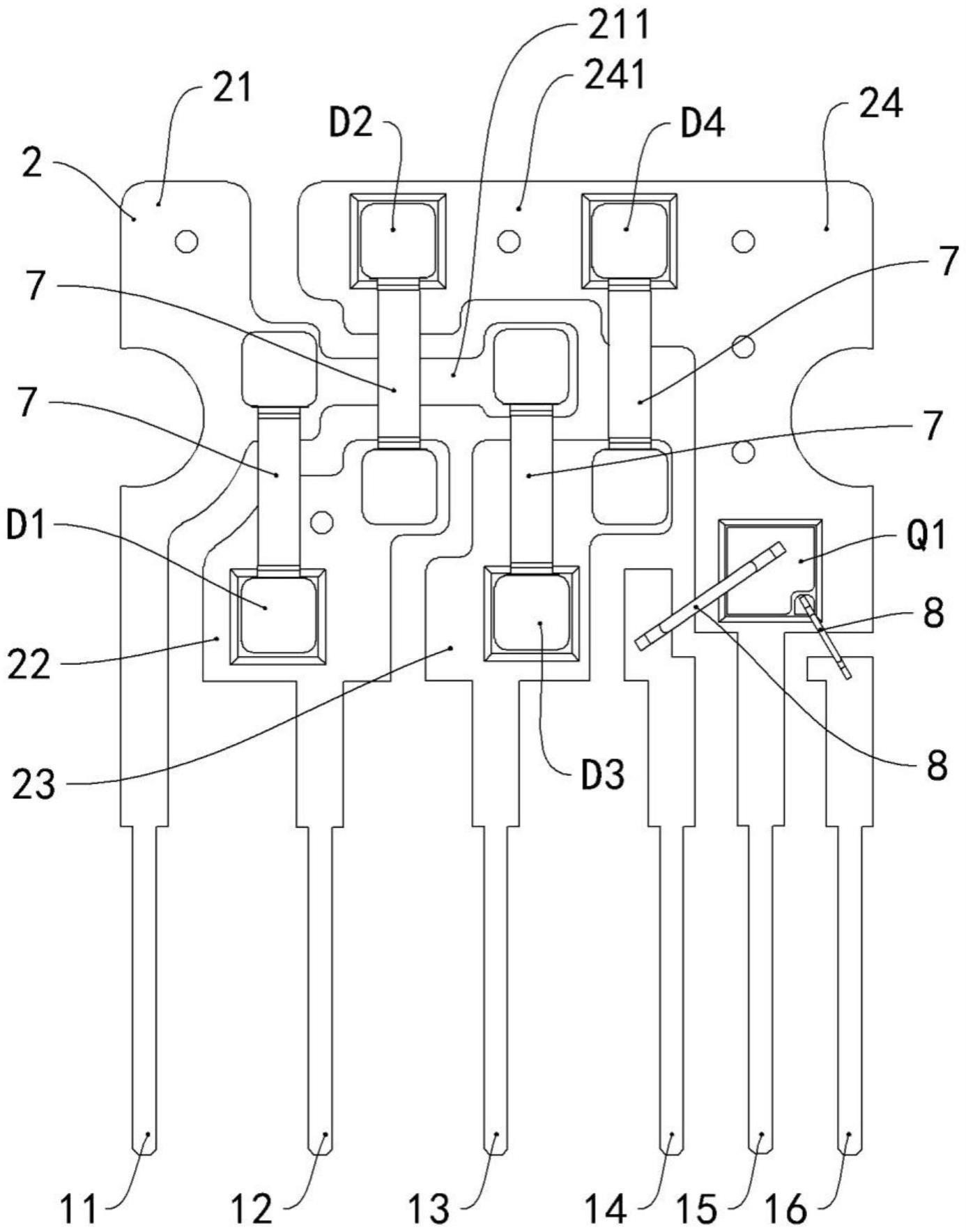

2、本实用新型采取的手段为,一种整流桥可控硅的模块,其包括整流桥模块、电路载体以及外接电极脚;所述整流桥模块包括整流二极管d1、整流二极管d2、整流二极管d3、整流二极管d4以及单向可控硅q1;外接电极脚包括输出负极、交流输入极、第二交流输入极、输出k极、输出正a极以及控制g极;整流二极管d1的正极、负极分别与交流输入极、输出负极电性连接;整流二极管d2的正极、负极分别与输出正a极、交流输入极电性连接;整流二极管d3的正极、负极分别与第二交流输入极、输出负极电性连接;整流二极管d4的正极、负极分别与输出正a极、第二交流输入极电性连接;单向可控硅q1的a极、g极、k极分别与输出正a极、控制g极、输出k极电性连接。

3、本实用新型达到的效果为,能够减少模块整体所占据的空间以及人工组装过程中的工艺步骤。

4、进一步地,还包括电路载体以及硬质的连接片,电路载体包括第一载体、第二载体、第三载体以及第四载体;第一载体包括横向设置的第一横向部而整体为t字形;第四载体包括横向设置的第四横向部而整体为l形;整流二极管d1固定在第二载体上;整流二极管d2、整流二极管d4均固定在第四横向部上;整流二极管d3固定在第三载体上;整流二极管d1与第一横向部、整流二极管d2与第二载体、整流二极管d3与第一横向部、整流二极管d4与第三载体均通过竖直的连接片连接。

5、在减少模块整体所占据的空间的同时能够确保连接强度。

6、进一步地,电路载体为导热导电材料制成。

7、在确保强度的同时还能够提高散热效果。

8、进一步地,还包括为环氧塑料的封装外壳,封装外壳包围电路载体以及所述整流桥模块。

9、进一步地,封装外壳开设有固定螺丝孔和/或脱模顶针位。

技术特征:

1.一种整流桥可控硅的模块,其特征是,其包括整流桥模块、电路载体(2)以及外接电极脚(1);所述整流桥模块包括整流二极管d1、整流二极管d2、整流二极管d3、整流二极管d4以及单向可控硅q1;外接电极脚(1)包括输出负极(11)、交流输入极(12)、第二交流输入极(13)、输出k极(14)、输出正a极(15)以及控制g极(16);

2.根据权利要求1所述的整流桥可控硅的模块,其特征是,还包括电路载体(2)以及硬质的连接片(7),电路载体(2)包括第一载体(21)、第二载体(22)、第三载体(23)以及第四载体(24);第一载体(21)包括横向设置的第一横向部(211)而整体为t字形;第四载体(24)包括横向设置的第四横向部(241)而整体为l形;整流二极管d1固定在第二载体(22)上;整流二极管d2、整流二极管d4均固定在第四横向部(241)上;整流二极管d3固定在第三载体(23)上;整流二极管d1与第一横向部(211)、整流二极管d2与第二载体(22)、整流二极管d3与第一横向部211、整流二极管d4与第三载体(23)均通过竖直的连接片(7)连接。

3.根据权利要求1所述的整流桥可控硅的模块,其特征是,电路载体(2)为导热导电材料制成。

4.根据权利要求1所述的整流桥可控硅的模块,其特征是,还包括为环氧塑料的封装外壳(9),封装外壳(9)包围电路载体(2)以及所述整流桥模块。

5.根据权利要求1所述的整流桥可控硅的模块,其特征是,封装外壳(9)开设有固定螺丝孔(92)和/或脱模顶针位(93)。

技术总结

本技术涉及整流桥可控硅技术领域,特别涉及整流桥可控硅的模块,其包括整流桥模块、电路载体以及外接电极脚;所述整流桥模块包括整流二极管D1、整流二极管D2、整流二极管D3、整流二极管D4以及单向可控硅Q1;外接电极脚包括输出负极、交流输入极、第二交流输入极、输出K极、输出正A极以及控制G极;整流二极管D1的正极、负极分别与交流输入极、输出负极电性连接;整流二极管D2的正极、负极分别与输出正A极、交流输入极电性连接;整流二极管D3的正极、负极分别与第二交流输入极、输出负极电性连接。本技术能够减少模块整体所占据的空间以及人工组装过程中的工艺步骤。

技术研发人员:林俊权,徐海洪

受保护的技术使用者:广东瑞淞电子科技有限公司

技术研发日:20230710

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!