低压大电流线性充电电路的制作方法

本技术涉及线性充电,特别是一种低压大电流线性充电电路。

背景技术:

1、随着半导体行业的发展,智能电子设备应用越来越广泛,功能越来越复杂,尤其是屏幕尺寸越来越大,运行程序越来越多,导致处理器的功耗增加,几千毫安时的电池待机时间大大缩短。同时随着使用场景的丰富,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,为了增长电子设备使用待机时间,在电池技术没有革命性突破的前提下,充电技术的提升成为主要发展的目标,所以增大充电电流,减少充电时间,降低充电次数成为优化方向。充电技术经过发展,从技术分类上来说主要有线性充电和开关充电两种。其中线性充电具有外围器件少,设计简单,成本低的特点被广泛应用。

2、然而,现有的线性充电技术中,均流功能对电路的性能和功能有很大的帮助,目前,线性充电的均流功能模块通常集成在大控制芯片内部,即均流功能和充电功能集成在一起,这样的结构设计可以为充电电路带来优异的性能,但是,由于集成了均流功能,这些控制芯片价格较高,因此在小成本的低端电子产品中,出于成本考虑往往会摒弃高成本均流控制方案。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,本实用新型提供了一种结构简单、低成本、易于维护,且具备均流控制功能,能够实现充电电流平衡的低压大电流线性充电电路。

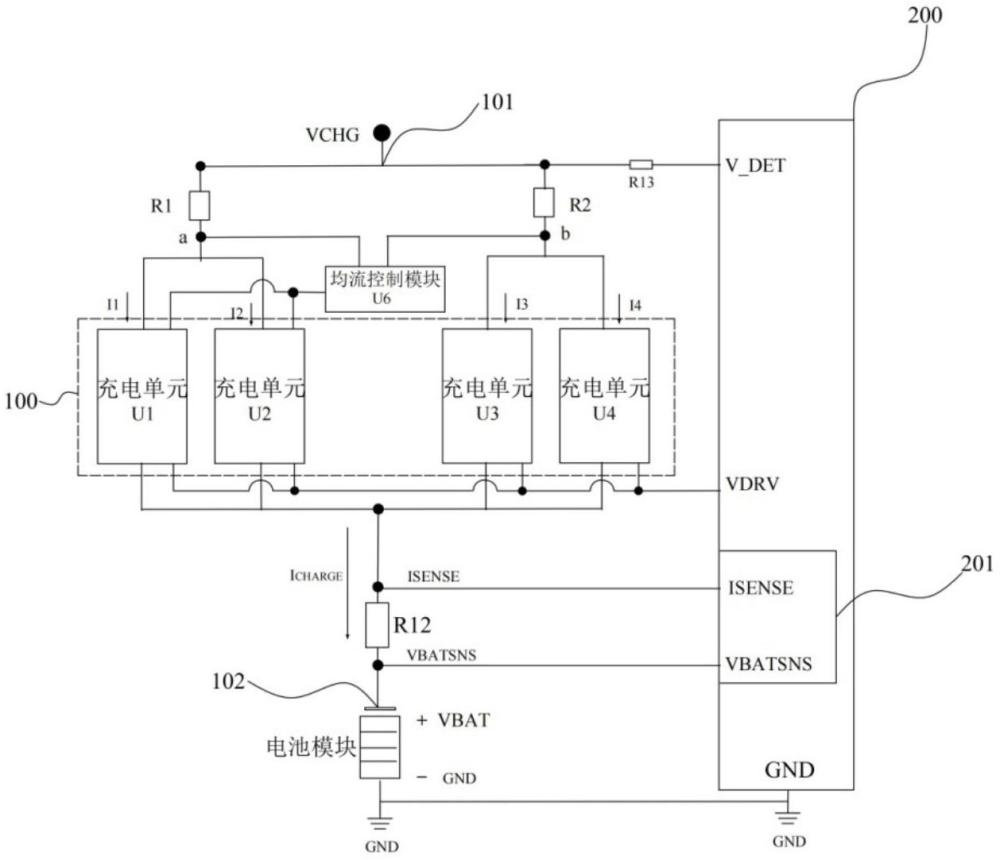

2、为了达到上述目的,本实用新型设计的低压大电流线性充电电路,包括充电模块和控制模块,所述充电模块包括输入端、输出端和并联后再接至输入端与输出端之间的充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4;所述输入端用于连接充电适配器;所述输出端用于连接电池模块;所述控制模块与输入端连接,用于检测输入端是否有电源输入,以控制充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4同时导通或断开充电适配器与电池模块的连接;所述输入端与充电模块之间接有一均流控制模块u6,所述均流控制模块u6用于调控充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4之间的充电电流平衡。

3、进一步的方案是,所述均流控制模块u6包括运算放大器a1、电阻r1和电阻r2;电阻r1和电阻r2相连并接至输入端;充电单元u1和充电单元u2相连并接至电阻r1和输出端之间,充电单元u3和充电单元u4相连并接至电阻r2和输出端之间;经电阻r1压降的电压值a接至运算放大器a1的同相输入端,经电阻r2压降的电压值b接至运算放大器a1的反向输入端;电压值a小于电压值b时,运算放大器a1增大输出电压使充电单元u1和充电单元u2的充电电流之和等于充电单元u3和充电单元u4的充电电流之和;电压值a大于电压值b时,运算放大器a1减小输出电压使充电单元u1和充电单元u2的充电电流之和等于充电单元u3和充电单元u4的充电电流之和。

4、进一步的方案是,所述充电单元u1包括nmos管q5和三极管q1;所述充电单元u2包括nmos管q6和三极管q2;所述充电单元u3包括nmos管q7和三极管q3;所述充电单元u4包括nmos管q8和三极管q4;三极管q1和三极管q2的发射极相连并接至电阻r1,三极管q1和三极管q2的集电极相连并接至输出端,三极管q1和三极管q2的基极分别接至nmos管q5和nmos管q6的漏极;nmos管q5和nmos管q6的栅极相连并接至输入端,nmos管q5和nmos管q6的源极与运算放大器a1的输出端相连并接至控制模块的vdrv信号引脚;三极管q3和三极管q4的发射极相连并接至电阻r2,三极管q3和三极管q4的集电极相连并接至输出端,三极管q3和三极管q4的基极分别接至nmos管q7和nmos管q8的漏极;nmos管q7和nmos管q8的栅极相连并接至输入端,nmos管q7和nmos管q8的源极与运算放大器a1的输出端相连并接至控制模块的vdrv信号引脚。

5、进一步的方案是,所述控制模块还包括电流检测模块,充电模块和输出端之间接有一检测电阻r12,三极管q1和三极管q2的集电极相连并通过检测电阻r12接至输出端,三极管q3和三极管q4的集电极相连并通过检测电阻r12接至输出端,所述电流检测模块的isense信号引脚和vbatsns信号引脚接至检测电阻r12两端以获取电池模块实际充电电流,并根据软件预设充电电流对输出端实际输出的充电电流大小进行调整。

6、进一步的方案是,三极管q1、三极管q2、三极管q3和三极管q4的型号为mmbt4403;nmos管q5、nmos管q6、nmos管q7和nmos管q8的型号为lsk3019。

7、进一步的方案是,还包括二极管d1,所述运算放大器a1的输出端与nmos管q5和nmos管q6的源极相连并接至二极管d1的负极,所述二极管d1的正极接至控制模块的vdrv信号引脚。

8、本实用新型所设计的低压大电流线性充电电路,价格低廉、独立性和易于维护等优点,为小成本的低端电子产品提供了一种经济实惠的充电解决方案,并同时满足了均流控制的需求。

技术特征:

1.一种低压大电流线性充电电路,包括充电模块(100)和控制模块(200),其特征是,所述充电模块(100)包括输入端(101)、输出端(102)和并联后再接至输入端(101)与输出端(102)之间的充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4;所述输入端(101)用于连接充电适配器;所述输出端(102)用于连接电池模块;所述控制模块(200)与输入端(101)连接,用于检测输入端(101)是否有充电适配器输入,以控制充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4同时导通或断开充电适配器与电池模块的连接;所述输入端(101)与充电模块(100)之间接有一均流控制模块u6,所述均流控制模块u6用于调控充电单元u1、充电单元u2、充电单元u3和充电单元u4之间的充电电流平衡。

2.根据权利要求1所述的低压大电流线性充电电路,其特征是,所述均流控制模块u6包括运算放大器a1、电阻r1和电阻r2;电阻r1和电阻r2相连并接至输入端(101);充电单元u1和充电单元u2相连并接至电阻r1和输出端(102)之间,充电单元u3和充电单元u4相连并接至电阻r2和输出端(102)之间;经电阻r1压降的电压值a接至运算放大器a1的同相输入端,经电阻r2压降的电压值b接至运算放大器a1的反向输入端;电压值a小于电压值b时,运算放大器a1增大输出电压使充电单元u1和充电单元u2的充电电流之和等于充电单元u3和充电单元u4的充电电流之和;电压值a大于电压值b时,运算放大器a1减小输出电压使充电单元u1和充电单元u2的充电电流之和等于充电单元u3和充电单元u4的充电电流之和。

3.根据权利要求2所述的低压大电流线性充电电路,其特征是,所述充电单元u1包括nmos管q5和三极管q1;所述充电单元u2包括nmos管q6和三极管q2;所述充电单元u3包括nmos管q7和三极管q3;所述充电单元u4包括nmos管q8和三极管q4;三极管q1和三极管q2的发射极相连并接至电阻r1,三极管q1和三极管q2的集电极相连并接至输出端(102),三极管q1和三极管q2的基极分别接至nmos管q5和nmos管q6的漏极;nmos管q5和nmos管q6的栅极相连并接至输入端(101),nmos管q5和nmos管q6的源极与运算放大器a1的输出端相连并接至控制模块(200)的vdrv信号引脚;三极管q3和三极管q4的发射极相连并接至电阻r2,三极管q3和三极管q4的集电极相连并接至输出端(102),三极管q3和三极管q4的基极分别接至nmos管q7和nmos管q8的漏极;nmos管q7和nmos管q8的栅极相连并接至输入端(101),nmos管q7和nmos管q8的源极与运算放大器a1的输出端相连并接至控制模块(200)的vdrv信号引脚。

4.根据权利要求3所述的低压大电流线性充电电路,其特征是,所述控制模块(200)还包括电流检测模块(201),充电模块(100)和输出端(102)之间接有一检测电阻r12,三极管q1和三极管q2的集电极相连并通过检测电阻r12接至输出端(102),三极管q3和三极管q4的集电极相连并通过检测电阻r12接至输出端(102),所述电流检测模块(201)的isense信号引脚和vbatsns信号引脚接至检测电阻r12两端以获取电池模块实际充电电流,并根据软件预设充电电流对输出端(102)实际输出的充电电流大小进行调整。

5.根据权利要求4所述的低压大电流线性充电电路,其特征是,三极管q1、三极管q2、三极管q3和三极管q4的型号为mmbt4403;nmos管q5、nmos管q6、nmos管q7和nmos管q8的型号为lsk3019。

6.根据权利要求3所述的低压大电流线性充电电路,其特征是,还包括二极管d1,所述运算放大器a1的输出端与nmos管q5和nmos管q6的源极相连并接至二极管d1的负极,所述二极管d1的正极接至控制模块(200)的vdrv信号引脚。

技术总结

本技术涉及一种低压大电流线性充电电路,包括充电模块和控制模块,所述充电模块包括输入端、输出端和并联后再接至输入端与输出端之间的充电单元U1、充电单元U2、充电单元U3和充电单元U4;所述控制模块用于检测输入端是否有充电适配器输入,以控制充电模块导通或断开充电适配器与电池模块的连接;所述输入端与充电模块之间接有一均流控制模块U6,所述均流控制模块U6用于调控充电单元U1、充电单元U2、充电单元U3和充电单元U4之间的充电电流平衡。本技术提供的低压大电流线性充电电路,通过用外部单独的运算放大器芯片搭建,价格低廉和易于维护,为小成本低端电子产品提供了一种经济实惠的充电解决方案,并同时满足了均流控制的需求。

技术研发人员:董晓倩,冯甬晖,檀炜,陈乐彬

受保护的技术使用者:宁波麦度智联科技股份有限公司

技术研发日:20230718

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!