具有自适应冷却功能的水下对转电机和水下装备

本发明涉及水下电机。

背景技术:

1、对于回转体型的水下装备,相比于单桨推进器,采用对转桨有利于消除桨叶旋转过程中的横滚扭矩。而为了能直接驱动对转桨,需要采用一种专门的对转电机,其基本原理是利用电机的电枢系统和永磁系统之间的相互反作用扭矩,分别驱动对转桨的内轴和外轴。而在运行过程中,电枢系统和永磁系统会产生较大损耗而导致温度升高,特别是运行在大功率状态下,容易导致电枢系统的绕组绝缘溶解或者永磁系统的永磁体退磁,从而损坏对转电机。因此对旋转的电枢系统和永磁系统进行冷却是降低水下对转电机过热风险,提高功率密度的关键技术。

2、目前主要通过闭式循环甩油冷却的方式对水下对转电机进行冷却,比如公开号为cn112615483a的专利文献中提供了一种包含油泵的水下对转电机,其利用油泵对电机进行闭式循环冷却。这种采用闭式循环油冷对水下对转电机进行冷却的方案需配备油泵、冷却油,以及用于对油泵进行控制的电气系统,结构复杂、能耗较大,不适合于对体积、重量和能耗有较高要求的水下装备。

技术实现思路

1、为了解决现有主要通过闭式循环甩油冷却的方式对水下对转电机进行冷却的方案需配备油泵、冷却油以及用于对油泵进行控制的电气系统,导致整体结构复杂、能耗较大的技术问题,本发明提供了一种具有自适应冷却功能的水下对转电机和水下装备。本发明的水下对转电机在运行时能利用转子轴内流道自动抽取海水并对自身进行自适应冷却,无需额外配备油泵、冷却油以及电气系统,结构简单、能耗更低。本发明的水下装备包括自主水下航行器(auv)、水下无人航行器(uuv)和回转体型水下机器人等。

2、本发明的技术方案是:

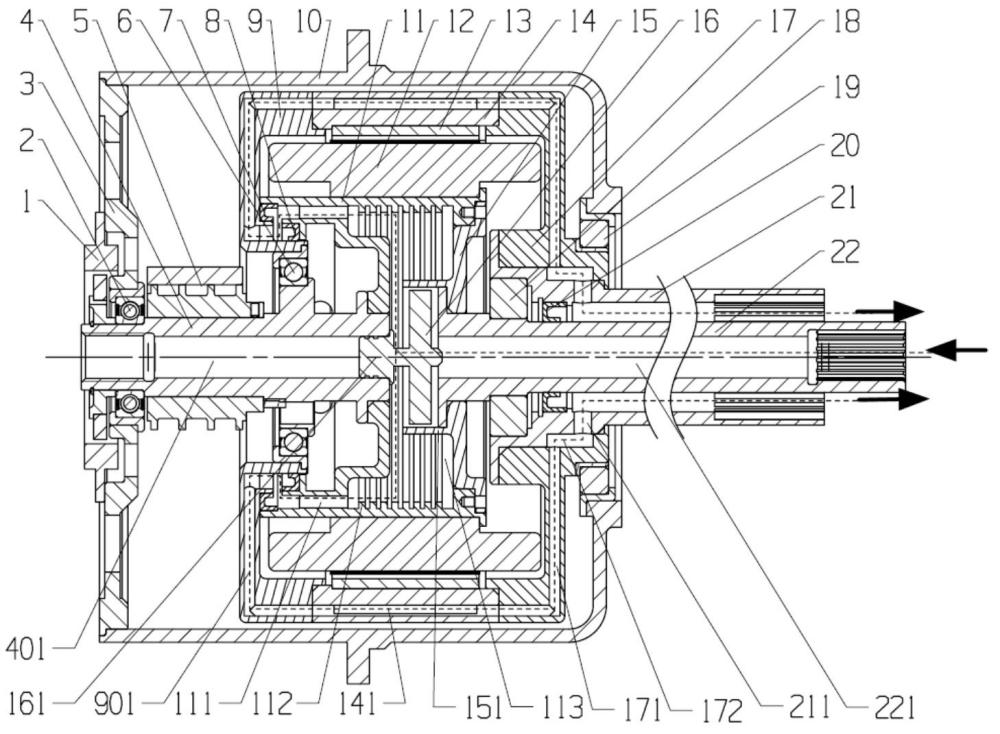

3、具有自适应冷却功能的水下对转电机,包括电刷滑环、旋转变压器和密封组件;其特殊之处在于:

4、所述水下对转电机还包括冷却系统、内转子组件和外转子组件;

5、所述冷却系统为开式被动型的自适应冷却系统,包括泵叶和设置在所述内转子组件和外转子组件上的冷却流道;

6、所述内转子组件有两个转子轴,其中第一转子轴为具有中心孔的内输出轴,用于驱动对转桨的内轴,第二转子轴为非驱动内轴,用于驱动所述泵叶;

7、所述外转子组件有一个转子轴,为外输出轴,用于驱动对转桨的外轴;

8、所述内输出轴同轴套设于所述外输出轴内,二者可相对独立转动;

9、所述冷却流道的入口为所述内转子组件的内输出轴的中心孔,冷却流道的出口为所述内输出轴与外输出轴之间的间隙;

10、所述泵叶转动时,从冷却流道的入口抽入海水,并使海水沿着冷却流道依次对所述内转子组件和外转子组件冷却后,从冷却流道的出口流出;

11、所述自适应冷却系统的结构参数采用仿真优化确定,以使所述自适应冷却系统能实现抽取最少的海水达到最大的冷却散热能力,并避免出现部分航速下冷却效果无法满足要求的情况。

12、进一步地,内转子组件包括所述非驱动内轴、内输出轴、内转子支架、内转子支架端盖和电枢系统;非驱动内轴、内转子支架和电枢系统由内向外沿径向依次同轴布设,非驱动内轴与内输出轴同轴布设;所述泵叶位于非驱动内轴与内输出轴之间,且设置在非驱动内轴的一端能随之转动;

13、内输出轴上设有轴向的中心孔;内转子支架与内转子支架端盖对接后,二者间形成冷却腔;内转子支架上远离水下对转电机输出端的端部设有与所述冷却腔连通的内转子支架过液孔;

14、电枢系统转动时,带动内转子支架转动,内转子支架带动非驱动内轴和内转子支架端盖转动,非驱动内轴和内转子支架端盖分别带动泵叶和内输出轴转动,进而在内输出轴向外传递扭矩时,泵叶通过内输出轴的中心孔抽取海水进入所述冷却腔;

15、外转子组件包括外转子后端盖、外转子壳体、外转子前端盖、永磁体和所述外输出轴;外转子后端盖、外转子壳体和外转子前端盖沿轴向依次连接于一体,永磁体设置在外转子壳体内且位于所述电枢系统外;外输出轴同轴套设在所述内输出轴外,二者的一端通过轴承连接,可相对独立转动;外输出轴的中部与外转子前端盖连接,且二者之间形成过液腔;外输出轴上设置有与所述过液腔连通的外输出轴过液孔;

16、外转子后端盖、外转子壳体和外转子前端盖上分别设置有外转子后端盖流道、外转子壳体流道和外转子前端盖流道;

17、永磁体转动时,带动外转子后端盖、外转子壳体和外转子前端盖整体转动,再由外输出轴向外传递扭矩;

18、所述内输出轴的中心孔、冷却腔、内转子支架过液孔、外转子后端盖流道、外转子壳体流道、外转子前端盖流道、过液腔、外输出轴过液孔以及外输出轴与内输出轴之间的间隙相连通,共同形成所述冷却流道。

19、进一步地,为了提高冷却散热效果,所述冷却流道还包括导管,所述导管设置在内转子支架端盖的端面上且靠近泵叶并位于泵叶的外侧;所述导管用于导流以增强泵叶抽取海水的压力。

20、进一步地,为了提高冷却散热效果,所述内转子支架的内壁上设有沿周向延伸的多个沿轴向间隔布置的环形散热筋,所述环形散热筋位于所述冷却腔内。

21、进一步地,所述内转子支架上靠近且朝向非驱动内轴的一侧内壁上,沿圆周均布设有多个沿轴向延伸的、与所述冷却腔连通的内转子支架过液孔。

22、进一步地,为了实现抽取最少的海水达到最大的冷却散热能力,并实现在各个航速下冷却系统都能满足电机的降温散热要求,所述自适应冷却系统的结构及参数采用下述方法进行优化设计:

23、步骤1:根据水下对转电机的各零部件结构参数,确定自适应冷却系统结构参数范围,并设定参数选取步长;

24、自适应冷却系统结构参数包括冷却流道参数、散热筋结构参数和泵叶参数;

25、冷却流道参数包括外转子前端盖、外转子壳体和外转子后端盖中的流道直径、长度、高度和数量;散热筋结构参数包括散热筋的宽度、高度和数量;泵叶参数包括导流罩高度、导流罩直径、叶片直径、叶片数量和叶片的翼型参数;

26、步骤2:基于所述参数选取步长,在步骤1确定的自适应冷却系统结构参数范围内,选取一组冷却流道参数、散热筋结构参数和泵叶参数的初始值;

27、步骤3:通过仿真计算,获取冷却流道内的流场、电枢系统和永磁体的温度场参数,以及水下对转电机在水下装备以不同航速vi工作时,泵叶前后端流域的压差δpi,电枢系统和永磁体的最高温度ti以及海水带走的热流量hi;i=1,2,3,…,n;

28、步骤4:基于步骤3得到的温度场参数,判断在不同航速vi下,电枢系统和永磁体的最高温度ti是否满足电机设计要求,若满足,则进入步骤5;否则,调整冷却流道参数、散热筋结构参数和/或泵叶参数,且调整后的冷却流道参数、散热筋结构参数和泵叶参数均在步骤1确定的自适应冷却系统结构参数范围内,返回步骤3;

29、步骤5:基于步骤3仿真计算得到的不同航速vi下的压差δpi和热流量hi,计算平均压差δpavg和平均热流量havg,并保存当前自适应冷却系统结构参数及对应的平均压差δpavg和平均热流量havg作为一个样本点;

30、步骤6:判断当前是否已遍历步骤1确定的自适应冷却系统结构参数范围中的参数值,若否,则返回步骤2,继续采集样本点;若是,则样本点采集完成,进入步骤7;

31、步骤7:通过代理模型对样本点的集合进行近似,并利用优化算法,以平均压差δpavg最小和平均热流量havg最大为优化目标,进行优化参数寻优,当优化算法不断迭代至收敛时,得到参数优化的最优解集;

32、步骤8:根据平均压差δpavg和平均热流量havg的权重,在最优解集中选择最优设计点。

33、进一步地,步骤7中的代理模型包括kriging或径向基函数。

34、进一步地,步骤7中的优化算法包括神经网络或粒子群。

35、本发明同时还提供了一种水下装备,其特殊之处在于:包括动力推进系统;所述动力推进系统为上述的具有自适应冷却功能的水下对转电机。

36、本发明的有益效果是:

37、1.本发明在现有水下对转电机的基础上,通过对其内转子组件和外转子组件进行了改进,在其上设置了特殊的冷却流道,同时将内转子组件设计为具有两个转子轴,其中第一转子轴为内输出轴,第二转子轴为非驱动内轴且其上安装了泵叶,当非驱动内轴转动时能够带动泵叶抽取外部海水进入冷却流道内,并按照冷却流道的路径依次对内转子组件和外转子组件进行冷却降温,带走其产生的热量后,再从冷却流道中排出到海水中。本发明无需额外配置泵、换热器、冷却油等,且无需电气控制,整体结构更加简单。泵叶的转速与内转子组件的转速相同,即当水下对转电机的输出功率(发热功率)越大时,泵叶的转速也更大,使得冷却流道内海水流量及冷却系统的冷却效果随之提升,无需配备额外的控制系统便能被动地根据水下对转电机的发热功率自适应地调节所抽取的海水流量以调节冷却效果,实现自适应冷却。

38、2.本发明进一步还给出了自适应冷却系统的优化设计方法,能够实现抽取最少的海水达到最大的冷却散热能力,以尽可能地降低自适应冷却系统抽取海水所带来的能耗。

39、3.本发明对冷却系统进行优化后,可以实现在各个航速下冷却系统都能满足电机的降温散热要求,避免出现部分航速下冷却效果无法满足要求的情况,进一步提高了可靠性。

40、4.本发明的水下对转电机可直接安装在水下装备电机舱体内以替代现有的水下对转电机,能够低成本地改进水下装备的性能,满足水下装备高航速、远航程、长航时的技术指标要求。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!