一种显示面板及其制备方法、显示装置与流程

本申请实施例涉及显示器件,尤其涉及一种显示面板、一种显示面板的制备方法以及一种显示装置。

背景技术:

1、显示器的内部元器件存在电容电阻,在工作模式下难以避免热功耗和随之而来的发热现象。减少显示器的工作热功耗,有助于降低产品的整机功耗,符合“碳中和”的低耗能概念。并且,对于消费类电子产品来说,尤其是功能高度集成化的便携式终端产品,比如智能手机、智能手表等,不仅可以提升终端产品的续航能力,还可以通过减少显示器的发热以改善用户的使用体验。目前,技术人员提出通过设置辅助阴极的方法以减少电阻,由此降低功耗,然而,这与显示器的薄型化的理念相悖,也会影响显示器的透光率,由此影响显示器的显示效果。

技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种显示面板、一种显示面板的制备方法以及一种显示装置,可以在保证显示器的透光率的情况下,实现显示器的薄型化,并降低显示面板的内部功耗和发热。

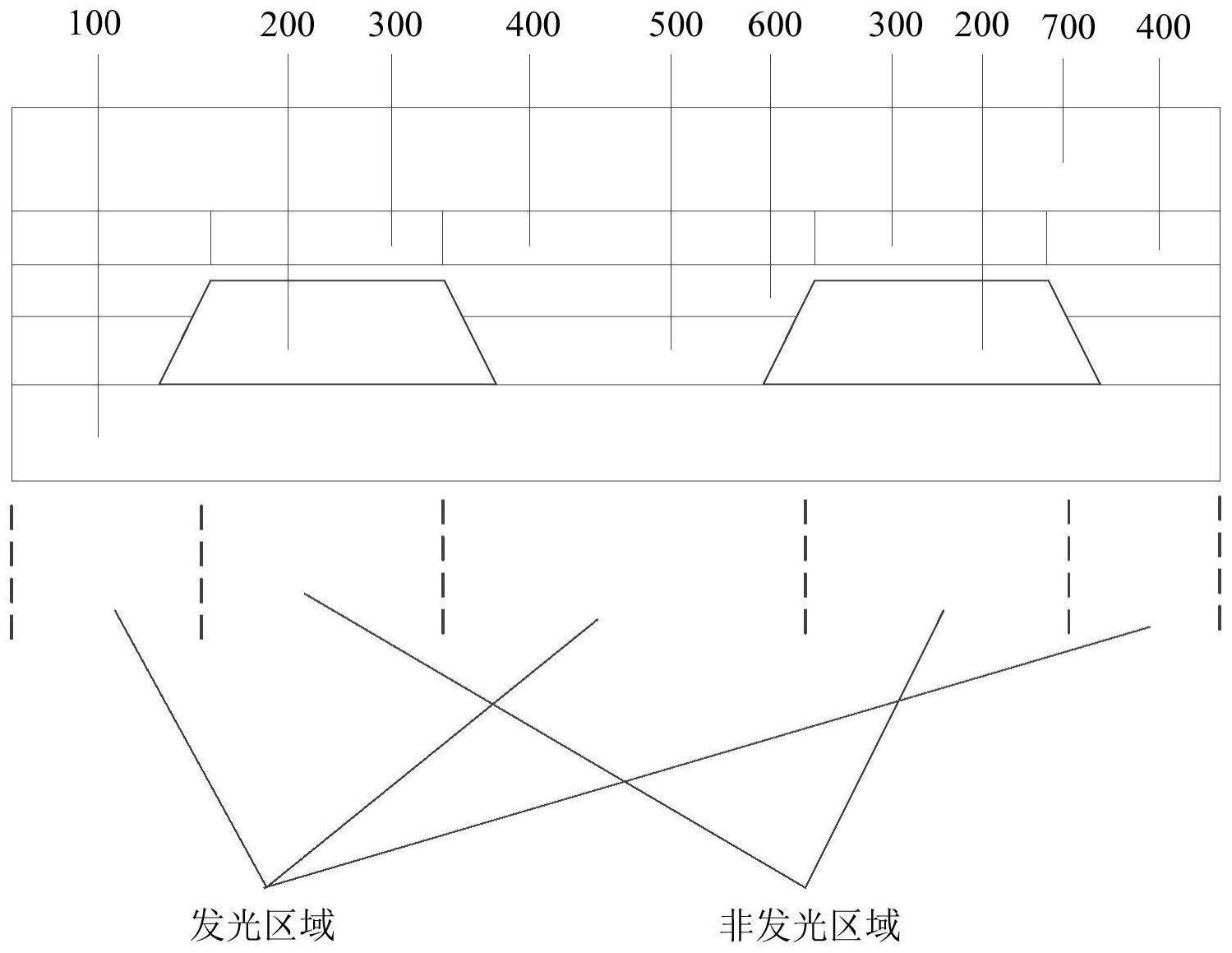

2、在一方面,本申请实施例提供了一种显示面板,包括:发光区域及围绕所述发光区域的非发光区域;

3、在所述发光区域,所述显示面板包括:基板,位于所述基板一侧的发光层,位于所述发光层远离基板一侧的第一阴极,以及,位于所述第一阴极远离所述发光层一侧的阴极图形化层;

4、在所述非发光区域,所述显示面板包括:延伸至所述非发光区域的所述基板,与所述第一阴极位于所述基板同一侧的像素定义层,延伸至所述非发光区域的所述第一阴极,以及位于所述第一阴极远离所述像素定义层一侧的所述第二阴极;

5、其中,所述第二阴极与所述阴极图形化层同层设置,并且所述第一阴极与所述第二阴极电连接。

6、可选地,所述阴极图形化层的透光率大于或者等于80%,并且小于或者等于95%。

7、可选地,所述阴极图形化层的厚度大于或者等于100埃米,并且小于或者等于500埃米。

8、可选地,所述第二阴极的厚度与所述阴极图形化层的厚度的比值大于或者等于100%,并且小于或者等于120%。

9、可选地,所述第一阴极在所述发光区域的厚度大于在所述非发光区域的厚度;其中,所述第一阴极在所述非发光区域的厚度大于或者等于30埃米,并且小于或者等于150埃米。

10、可选地,所述显示面板在所述发光区域还包括:位于所述阴极图形化层远离所述发光层一侧的第三阴极。

11、可选地,所述第三阴极在所述基板上的正投影与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影交叠。

12、可选地,所述阴极图形化层在所述基板上的正投影覆盖所述第三阴极在基板上的正投影,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影相似。

13、可选地,所述阴极图形化层的厚度为100埃米,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影的面积与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影的面积的比值大于或者等于20%,并且小于或者等于80%。

14、可选地,所述阴极图形化层的厚度为150埃米,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影的面积与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影的面积的比值大于或者等于30%,并且小于或者等于70%。

15、可选地,所述第三阴极的厚度与所述阴极图形化层的厚度的比值大于或者等于25%,并且小于或者等于35%。

16、可选地,在所述发光区域,所述显示面板还包括:

17、位于所述发光层远离所述第一阴极一侧的阳极,所述阳极在所述基板上的正投影与所述发光层在所述基板上的正投影交叠。

18、与现有技术相比,本申请实施例提供的一种显示面板具有以下优点:

19、(1)在显示面板的发光区域,同时提供了第一阴极和阴极图形化层,由此既保障了发光区域位置的电极的导电性,也可以通过阴极图形化层与电极之间的材料特性差异,提高显示面板的发光区域的透光率,可以进一步用于设置屏下光学传感器,并提高屏下光学传感器的性能。

20、(2)在显示面板的非发光区域,从显示面板的发光区域延续存在第一阴极,保障了电极的导电性,并由于第一电极与第二电极连接,实质上在发光电路中形成并联的关系,因此,与阴极图形化层同层设置的第二电极可以实现辅助电极的功能,通过第一阴极和第二阴极上下两层的并联,减小电极的整体电阻,从而降低显示面板的内部电路功耗,并由此减少发热,从而有助于减少显示器的整体发热和温升。

21、(3)现有技术往往通过增加辅助电极的厚度,减少显示面板的内部电路功耗和发热,相较于现有技术,本申请实施例中第二电极可以实现辅助电极的功能,无需额外增加辅助电极,由此有助于实现显示器的薄型化。

22、(4)第二电极与阴极图形化层同层设置,可以将阴极图形化层用于对第二电极进行图形化,从而易于实现上述显示面板的制备。

23、在又一方面,本申请实施例还提供了一种显示面板的制备方法,所述显示面板包括:发光区域及围绕所述发光区域的非发光区域;所述方法包括:

24、提供基板;

25、在所述基板一侧的所述非发光区域上,获得像素定义层;

26、在所述基板与所述像素定义层位于同一侧的所述发光区域上,获得发光层;

27、在所述像素定义层和所述发光层远离所述基板的一侧,获得第一阴极;

28、在所述第一阴极远离所述基板一侧的所述发光区域上,获得阴极图形化层;

29、在所述第一阴极远离所述基板一侧的非发光区域上,获得第二阴极;其中,所述第一阴极与所述第二阴极电连接。

30、与现有技术相比,本申请实施例提供的一种显示面板的制备方法具有以下优点:

31、(1)该制备方法考虑在基板上逐层制备,得到显示面板,可以对阴极图形化层材料进行选择设置,基于阴极图形化层材料与第一阴极的材料的表面能差异,在第一阴极上得到阴极图形化层。

32、(2)该制备方法还可以通过对阴极图形化层材料进行选择设置,基于阴极图形化层材料与第二阴极的材料的表面能差异,在得到阴极图形化层后得到第二阴极,并使与阴极图形化层同层的第二阴极完成图形化。

33、(3)通过该方法制备得到的显示面板,具有上述实施例的显示面板的全部优点。

34、在又一方面,本申请实施例还提供了一种显示装置,包括上述任一项实施例所述的显示面板或者利用上述任一实施例的方法制备得到的显示面板。

35、本申请实施例提供的显示装置,包括上述实施例的显示面板,也具有显示面板的全部优点,并且依托于提高了透光率并降低了功耗发热的薄型化显示面板,还能进一步实现显示装置自身的低功耗、低发热、薄型化和功能拓展,比如,可以在显示装置的显示出光侧的显示面板之下设置屏下光学传感器,并实现屏下光学传感器的相关功能。

技术特征:

1.一种显示面板,其特征在于,包括:发光区域及围绕所述发光区域的非发光区域;

2.根据权利要求1所述的一种显示面板,其特征在于,所述阴极图形化层的透光率大于或者等于80%,并且小于或者等于95%。

3.根据权利要求1所述的一种显示面板,其特征在于,所述阴极图形化层的厚度大于或者等于100埃米,并且小于或者等于500埃米。

4.根据权利要求3所述的一种显示面板,其特征在于,所述第二阴极的厚度与所述阴极图形化层的厚度的比值大于或者等于100%,并且小于或者等于120%。

5.根据权利要求1所述的一种显示面板,其特征在于,所述第一阴极在所述发光区域的厚度大于在所述非发光区域的厚度;其中,所述第一阴极在所述非发光区域的厚度大于或者等于30埃米,并且小于或者等于150埃米。

6.根据权利要求1所述的一种显示面板,其特征在于,所述显示面板在所述发光区域还包括:位于所述阴极图形化层远离所述发光层一侧的第三阴极。

7.根据权利要求6所述的一种显示面板,其特征在于,所述第三阴极在所述基板上的正投影与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影交叠。

8.根据权利要求7所述的一种显示面板,其特征在于,所述阴极图形化层在所述基板上的正投影覆盖所述第三阴极在基板上的正投影,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影相似。

9.根据权利要求7所述的一种显示面板,其特征在于,所述阴极图形化层的厚度为100埃米,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影的面积与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影的面积的比值大于或者等于20%,并且小于或者等于80%。

10.根据权利要求7所述的一种显示面板,其特征在于,所述阴极图形化层的厚度为150埃米,并且,所述第三阴极在所述基板上的正投影的面积与所述阴极图形化层在所述基板上的正投影的面积的比值大于或者等于30%,并且小于或者等于70%。

11.根据权利要求6所述的一种显示面板,其特征在于,所述第三阴极的厚度与所述阴极图形化层的厚度的比值大于或者等于25%,并且小于或者等于35%。

12.根据权利要求1所述的一种显示面板,其特征在于,在所述发光区域,所述显示面板还包括:

13.一种显示面板的制备方法,其特征在于,所述显示面板包括:发光区域及围绕所述发光区域的非发光区域;所述方法包括:

14.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-12任一项所述的显示面板或者利用权利要求13所述的方法制备得到的显示面板。

技术总结

本申请实施例提供了一种显示面板及其制备方法、显示装置,显示面板包括:发光区域及围绕发光区域的非发光区域;在发光区域包括:基板,位于基板一侧的发光层,位于发光层远离基板一侧的第一阴极,位于第一阴极远离发光层一侧的阴极图形化层;在非发光区域包括:延伸至非发光区域的基板,与第一阴极位于基板同一侧的像素定义层,延伸至非发光区域的第一阴极,位于第一阴极远离像素定义层一侧的第二阴极;第二阴极与阴极图形化层同层设置,第一阴极与第二阴极电连接。本申请实施例利用非发光区域的第二阴极作为辅助阴极,且发光区域的阴极图形化层能对第二阴极进行图形化,既降低显示面板的功耗和发热,还有助于提高显示面板的透光率。

技术研发人员:霍堡垒,于池,张振华,曹席磊,王格,吴桐

受保护的技术使用者:京东方科技集团股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!