一种基于移动电源的智能温控散热系统的制作方法

本发明涉及移动电源,特别是涉及一种基于移动电源的智能温控散热系统。

背景技术:

1、智能电力移动试验电源用于电气工程领域, 给电气试验、电能表检测、临时照明等提供工频电源,适合在野外施工或停电的场合使用。设备采用新型动力锂电和纯正弦波逆变电源的组合。新型动力锂电采用三元锂电芯,具有能量密度大、体积小、重量轻、充电效率高、耐低温等优点。大功率逆变电源的额定功率可达2kw,输出电压为纯正弦波,电压输出谐波小、失真度低、效率高、带载能力强。然而由于该设备的功率大,发热高,因此散热效果受到了一定的制衡。

2、例如,一种在中国专利文献上公开的“一种风扇散热的锂离子电池电芯控温测试装置”,其公告号cn110907840a;包括温控器和温控腔室;温控器包括制均温电源、感温模块、制冷片控制模块和散热监测模块;均温电源为均温风扇提供电源,制冷片控制模块连接温控腔的制冷片,通过变换电流方向控制制冷片工作在制冷模式或加热模式;感温模块与温控腔内的温度探头引脚相连,并与制冷片控制模块通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止制冷片工作;散热监测模块连接温控腔的散热风扇的引脚为其供电,并监测散热风扇上的电流;制冷片控制模块与散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到风扇电流异常时,制冷片控制模块停止向制冷片供电;该发明具有体积小、成本低、控温快速且稳定、测温准确、温度范围宽、电学测试易行、工作稳定性高的特点。然而该模式制冷片的需求体积较大,无法满足移动电源日常携带的需求,且制冷片在制冷时依旧需要对外换热并需要较大电量,因此难以满足移动电源的换热需求。

技术实现思路

1、本发明针对现阶段移动电源的散热装置往往体积较大,且难以满足锂电池换热需求的问题;提供了一种基于移动电源的智能温控散热系统;通过锂电池直接贴合冷却板,将热量传导至底部冷却板上,再通过弧形的散热槽将冷风集中导入至冷却板底部带走热量,冷风随着弧形板的弧面向上并通过通孔吹至散热孔处,即可将热量带走,且由于边缘热量相较于锂电池贴合位置的热量较小,散热风吹过边缘位置后仍然可以为锂电池降温,达到二次散热的目的;同时内部主要散热效果由弧形的散热槽和散热扇共同作用,相较于一般散热结构下的散热效果更好,且体积相对较小。上下壳体分离的结构可以保证上方移动电源环境单一,避免浸水等环境影响。

2、本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

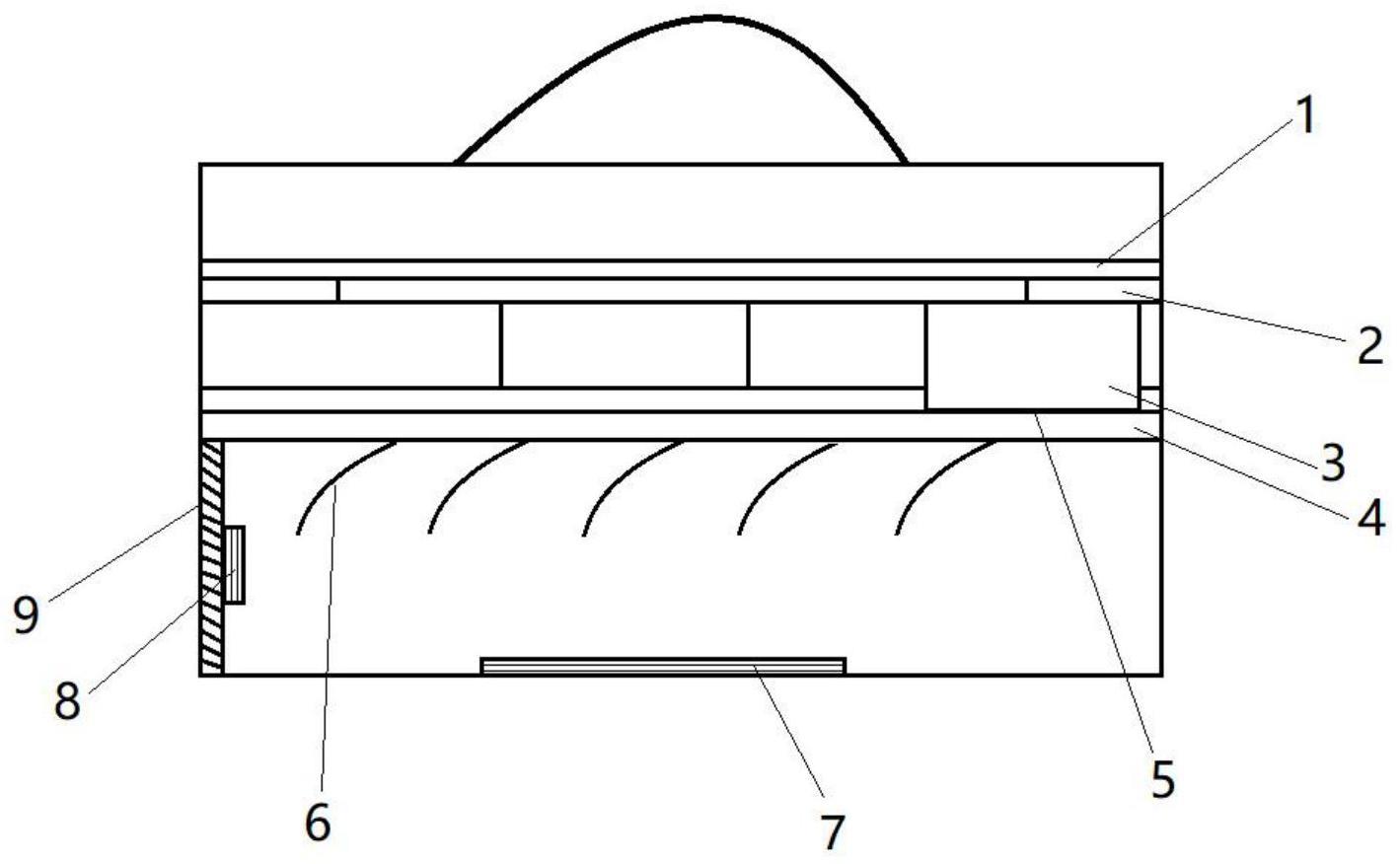

3、一种基于移动电源的智能温控散热系统,所述系统包括上壳体和下壳体;所述上壳体底板为固定板;锂电池设置在固定板一侧;电路板贴合上壳体侧板垂直于锂电池设置;所述电路板顶部均设置有卡接固定板;所述下壳体顶部设置有冷却板;所述冷却板底部设置有若干散热槽;所述下壳体底部设置有散热扇;所述下壳体与锂电池对应的一侧设置有通风扇。通过锂电池直接贴合冷却板,将热量传导至底部冷却板上,再通过弧形的散热槽将冷风集中导入至冷却板底部带走热量,冷风随着弧形板的弧面向上并通过通孔吹至散热孔处,即可将热量带走,且由于边缘热量相较于锂电池贴合位置的热量较小,散热风吹过边缘位置后仍然可以为锂电池降温,达到二次散热的目的;同时内部主要散热效果由弧形的散热槽和散热扇共同作用,相较于一般散热结构下的散热效果更好,且体积相对较小。上下壳体分离的结构可以保证上方移动电源环境单一,避免浸水等环境影响。

4、作为优选,所述散热槽为弧形板;所述散热槽的弧形背向通风扇凸起;所述散热槽顶部贴合冷却板设置有网状通孔;所述下壳体顶部相对通风扇一侧设置有散热口;所述散热口平行于网状通孔设置。弧形的散热槽可以将底部散热扇的冷风导入到槽面上,通过槽面本身的导风效果,将冷风尽可能的向上导送至冷却板表面,带走热量。

5、作为优选,所述固定板和所述冷却板贴合设置;所述固定板上设置有滑块;所述冷却板上设置有适应于滑块的滑槽;所述固定板为所述上壳体底面,与所述上壳体侧板呈一体化;所述冷却板通过卡扣固定在所述下壳体顶部。两者连接起来后,上壳体内部形成相对封闭的环境,而下壳体则可以通过外界导入风对上壳体内的移动电源进行散热处理。

6、作为优选,所述固定板间贯穿设置有放置槽;所述锂电池设置在放置槽间;所述锂电池贴合冷却板设置。锂电池直接贴合冷却板可以尽可能的将热量导出,同时该锂电池设置在上壳体的一侧,该侧和下壳体中通风扇的设置位置相反,而通风扇会将风吹至此处,由于冷却板靠近锂电池的部分升温更高,因此后面的冷风会给前面更热的冷却板部分降温,达到双重降温冷却的目的。

7、作为优选,所述卡接固定板顶部设置有面板;所述面板包括:面板顶部一侧设置有交流输出端子;交流输出端子底部设置有交流输出插座,交流输出插座一侧设置有保险丝底座和交流输出指示灯;所述交流输出指示灯底部设置有无线充电底座;所述面板上相对于交流输出端子的一侧设置有接地端;接地端底部依次设置有设备充电口、电源开关、交流输出漏电保护器和交流输出闸刀;所述交流输出端子和接地端间设置有收纳盒;所述交流输出闸刀一侧设置有旋钮鼠标;所述无线充电底座和旋钮鼠标间设置有显示屏。通过面板可以控制电路板的各个元器件进行工作,同时可以连接电源使用移动电源的锂电池对负载供电。

8、作为优选,所述系统包括依次连接的充电电路、锂电池、纯正弦波逆变器、交流输出漏保、交流输出闸刀和电源输出口;所述市电连接充电电路输入端;所述锂电池连接电源开关。通过系统电路完成移动电源的日常工作。

9、作为优选,所述冷却板间设置有半导体制冷片;所述放置槽两侧贴合设置有温度传感器;所述温度传感器通过比较电路连接半导体制冷片;通过实时监测锂电池温度,控制半导体制冷片工作。该制冷片只有在温度达到一定限度的时候才开始工作,尽可能的减小锂电池的工作功率,若锂电池工作功率较大,导致升温过高,超出比较电路设置的范围,则会控制开启半导体制冷片对冷却板进行降温操作。

10、作为优选,所述下壳体靠近所述通风扇一侧设置有网状换气窗,网状换气窗可以为内部提供新鲜的较冷的空气,同时由于上下壳体不互通,因此下壳体的环境不会对上壳体的主要功能造成影响。

11、本发明的有益效果是:

12、通过锂电池直接贴合冷却板,将热量传导至底部冷却板上,再通过弧形的散热槽将冷风集中导入至冷却板底部带走热量,冷风随着弧形板的弧面向上并通过通孔吹至散热孔处,即可将热量带走,且由于边缘热量相较于锂电池贴合位置的热量较小,散热风吹过边缘位置后仍然可以为锂电池降温,达到二次散热的目的;同时内部主要散热效果由弧形的散热槽和散热扇共同作用,相较于一般散热结构下的散热效果更好,且体积相对较小。上下壳体分离的结构可以保证上方移动电源环境单一,避免浸水等环境影响。

技术特征:

1.一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述系统包括上壳体和下壳体;所述上壳体底板为固定板;锂电池设置在固定板一侧;电路板贴合上壳体侧板垂直于锂电池设置;所述电路板顶部均设置有卡接固定板;所述下壳体顶部设置有冷却板;所述冷却板底部设置有若干散热槽;所述下壳体底部设置有散热扇;所述下壳体与锂电池对应的一侧设置有通风扇。

2.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述散热槽为弧形板;所述散热槽的弧形背向通风扇凸起;所述散热槽顶部贴合冷却板设置有网状通孔;所述下壳体顶部相对通风扇一侧设置有散热口;所述散热口平行于网状通孔设置。

3.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述固定板和所述冷却板贴合设置;所述固定板上设置有滑块;所述冷却板上设置有适应于滑块的滑槽;所述固定板为所述上壳体底面,与所述上壳体侧板呈一体化;所述冷却板通过卡扣固定在所述下壳体顶部。

4.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述固定板间贯穿设置有放置槽;所述锂电池设置在放置槽间;所述锂电池贴合冷却板设置。

5.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述卡接固定板顶部设置有面板;所述面板包括:面板顶部一侧设置有交流输出端子;交流输出端子底部设置有交流输出插座,交流输出插座一侧设置有保险丝底座和交流输出指示灯;所述交流输出指示灯底部设置有无线充电底座;所述面板上相对于交流输出端子的一侧设置有接地端;接地端底部依次设置有设备充电口、电源开关、交流输出漏电保护器和交流输出闸刀;所述交流输出端子和接地端间设置有收纳盒;所述交流输出闸刀一侧设置有旋钮鼠标;所述无线充电底座和旋钮鼠标间设置有显示屏。

6.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述系统包括依次连接的充电电路、锂电池、纯正弦波逆变器、交流输出漏保、交流输出闸刀和电源输出口;所述市电连接充电电路输入端;所述锂电池连接电源开关。

7.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述冷却板间设置有半导体制冷片;所述放置槽两侧贴合设置有温度传感器;所述温度传感器通过比较电路连接半导体制冷片;通过实时监测锂电池温度,控制半导体制冷片工作。

8.根据权利要求1所述的一种基于移动电源的智能温控散热系统,其特征在于,所述下壳体靠近所述通风扇一侧设置有网状换气窗。

技术总结

本发明公开了一种基于移动电源的智能温控散热系统;通过锂电池直接贴合冷却板,将热量传导至底部冷却板上,再通过弧形的散热槽将冷风集中导入至冷却板底部带走热量,冷风随着弧形板的弧面向上并通过通孔吹至散热孔处,即可将热量带走,且由于边缘热量相较于锂电池贴合位置的热量较小,散热风吹过边缘位置后仍然可以为锂电池降温,达到二次散热的目的;同时内部主要散热效果由弧形的散热槽和散热扇共同作用,相较于一般散热结构下的散热效果更好,且体积相对较小。上下壳体分离的结构可以保证上方移动电源环境单一,避免浸水等环境影响。

技术研发人员:李小君,陈敏杰,侯海涛,徐磊,吴天龙,张锋,陆晨园,仇前越

受保护的技术使用者:杭州群特电气有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!