一种标准单元版图结构与芯片版图结构的制作方法

本技术属于数字电路版图结构领域,涉及一种标准单元版图结构与芯片版图结构。

背景技术:

1、目前在数字集成电路设计及版图领域中,设计师将设计成熟的电路,存放在一个单元数据库中,版图设计师调用单元数据库,绘制标准单元版图,以相应的方式将标准单元排成规整化的行和列,并留有足够空间作为单元行间的连线通道,有效的提高工作效率。

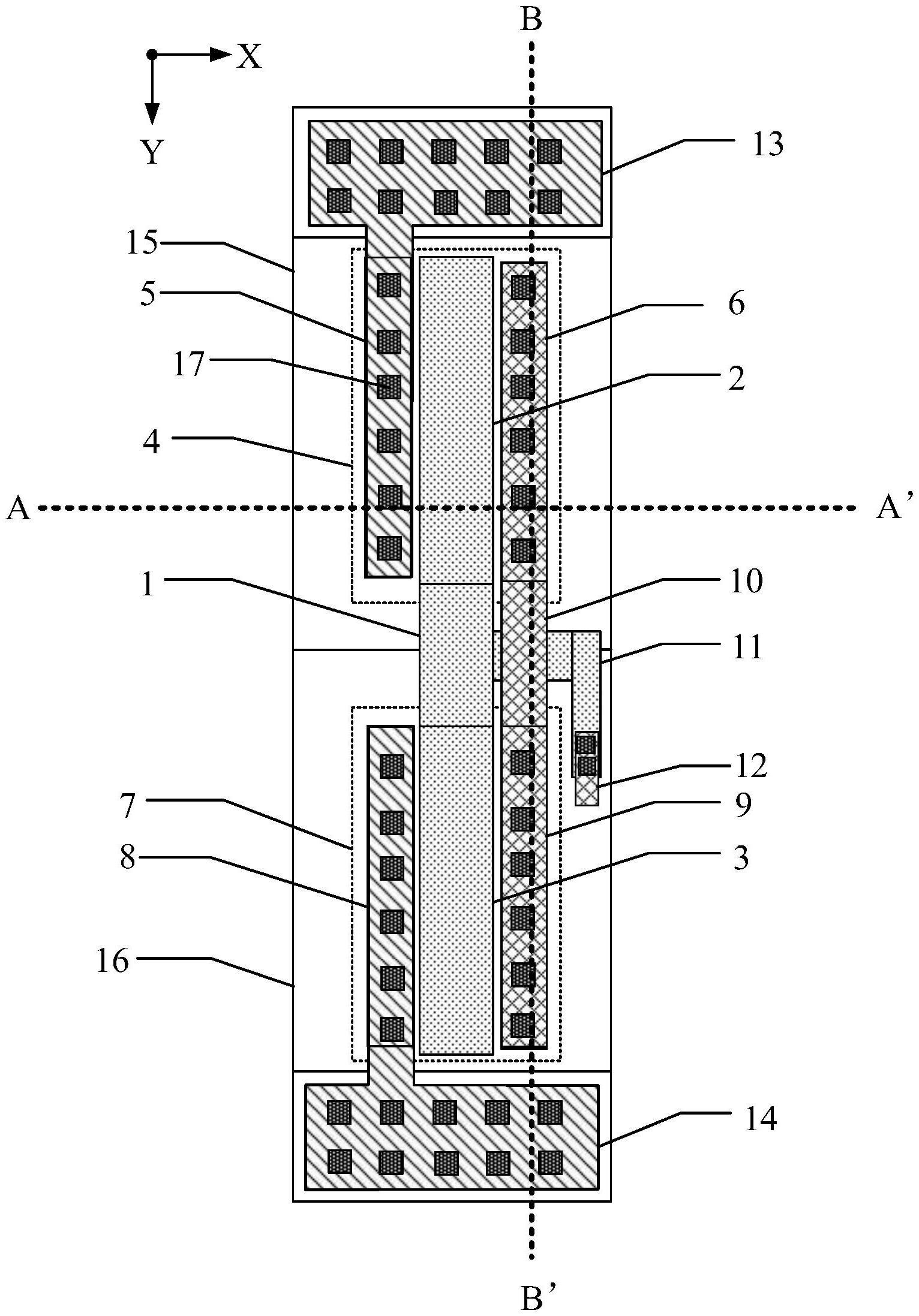

2、如图1所示,显示为一种标准单元版图结构的设计布局,设计者选择将其分成对应的单元行,在y方向上上端为金属电源线13、下端为金属地线14,第一晶体管区域和第二晶体管区域位于金属电源线13和金属地线14之间,中间区域为布线通道,其中金属输出端10通过接触通孔分别和第一漏极区6及第二漏极区9电连接,第一栅极区2和第二栅极区3在标准单元的内部中间区域连接并通过接触通孔实现引出作为金属输入端12,如果金属输出端10和金属输入端12都采用同一平面金属层引出,会出现金属输入端12和金属输出端10误连接的情况,为避免此情况的发生,则必须设置两个平面金属层走线,在金属输入端12的第一平面金属层的基础上,在其上方设置第二平面金属层实现输入端引出。即图1所示标准单元版图结构的金属输入端12和金属输出端10无法同时采用同一金属层连接完成,只能通过位于不同平面的第一层金属和第二层金属两条走线通道完成连接,或者两条线道都采用第二层金属走线,其中,通过位于不同平面的两层金属层进行引出的方案增加制作成本,而两条线道都采用第二层金属进行走线的方案增加版图面积,不利于降低版图空间。

3、因此,如何提供一种标准单元版图结构与芯片版图结构,用以降低制作成本,降低版图面积,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

4、应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。

技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种标准单元版图结构与芯片版图结构,用于解决现有技术中标准单元版图结构与芯片版图结构的制作成本高,版图面积大等问题。

2、为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种标准单元版图结构,包括:

3、公共栅极区;

4、第一栅极区和第二栅极区,在y方向上位于所述公共栅极区的两侧,且所述第一栅极区和所述第二栅极区分别与所述公共栅极区连接;

5、第一扩散区,在x方向上凸出于所述第一栅极区的两侧以构成第一源极区和第一漏极区;

6、第二扩散区,与所述第一扩散区在y方向上间隔排列,所述第二扩散区在x方向上凸出于所述第二栅极区的两侧以构成第二源极区和第二漏极区;

7、金属输出端,在z方向上位于所述第一漏极区和所述第二漏极区上方,并分别与第一漏极区和所述第二漏极区通过接触通孔电连接,其中,在y方向上至少一部分所述金属输出端位于所述第一漏极区和所述第二漏极区之间;

8、金属输入端,在x方向上位于所述第一扩散区及所述第二扩散区的外侧;

9、栅极输入端,与所述公共栅极区连接,并延伸至所述金属输入端下方通过接触通孔与所述金属输入端电连接。

10、其中,x方向、y方向及z方向相互垂直,所述金属输出端及所述金属输入端属于同一金属层,所述公共栅极区、所述第一栅极区、所述第二栅极区及所述栅极输入端属于同一材料层。

11、可选地,所述栅极输入端包括沿x方向延伸的横向部分与沿y方向延伸的纵向部分,所述横向部分与所述纵向部分相连并形成拐角,所述纵向部分在x方向上位于所述第一扩散区及所述第二扩散区的外侧,所述金属输入端通过位于所述纵向部分的接触通孔与所述栅极输入端电连接。

12、可选地,还包括金属电源线,所述金属电源线在y方向上位于所述第一扩散区远离所述公共栅极区的一侧,且至少一部分所述金属电源线沿y方向延伸至所述第一源极区上方并通过位于所述第一源极区上的接触通孔与所述第一源极区电连接。

13、可选地,还包括金属地线,所述金属地线在y方向上位于所述第二扩散区远离所述公共栅极区的一侧,且至少一部分所述金属地线沿y方向延伸至所述第二源极区上方并通过位于所述第二源极区上的接触通孔与所述第二源极区电连接。

14、可选地,所述第一栅极区与所述第二栅极区在y方向上位于同一直线上。

15、可选地,所述第一源极区、所述第一漏极区及所述第一栅极区作为p沟道晶体管的组成部分,所述第二源极区、所述第二漏极区及所述第二栅极区作为n沟道晶体管的组成部分。

16、本实用新型还提供一种芯片版图结构,包括至少一个上述任意一项所述的标准单元版图结构。

17、可选地,所述标准单元版图结构的数量不小于两个,多个所述标准单元版图结构在x方向上依次排布并共用一个所述金属输入端,其中,相邻两个所述标准单元版图结构的所述栅极输入端相互连接,所述金属输入端位于最外侧的两个所述标准单元版图结构中的一个的外侧。

18、可选地,所述芯片版图结构还包括金属输出端公共连接线,所述金属输出端公共连接线沿x方向延伸并连接多个所述标准单元版图结构的所述金属输出端,所述金属输出端公共连接线与所述金属输出端位于同一金属层。

19、可选地,相邻两个所述标准单元版图结构共用漏极区或漏极区;或者相邻两个所述标准单元版图结构在x方向上间隔预设距离。

20、如上所述,本实用新型的标准单元版图结构及芯片版图结构中,在公共栅极区不打孔处理,通过栅极输入端避免打孔限制走线方向,增加走线灵活性,并且金属输出端和金属输入端采用第一平面金属层即可,无需设置两层金属层,能够节省版图面积,且能够降低制作成本。

技术特征:

1.一种标准单元版图结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的标准单元版图结构,其特征在于:所述栅极输入端包括沿x方向延伸的横向部分与沿y方向延伸的纵向部分,所述横向部分与所述纵向部分相连并形成拐角,所述纵向部分在x方向上位于所述第一扩散区及所述第二扩散区的外侧,所述金属输入端通过位于所述纵向部分的接触通孔与所述栅极输入端电连接。

3.根据权利要求1所述的标准单元版图结构,其特征在于:还包括金属电源线,所述金属电源线在y方向上位于所述第一扩散区远离所述公共栅极区的一侧,且至少一部分所述金属电源线沿y方向延伸至所述第一源极区上方并通过位于所述第一源极区上的接触通孔与所述第一源极区电连接。

4.根据权利要求1所述的标准单元版图结构,其特征在于:还包括金属地线,所述金属地线在y方向上位于所述第二扩散区远离所述公共栅极区的一侧,且至少一部分所述金属地线沿y方向延伸至所述第二源极区上方并通过位于所述第二源极区上的接触通孔与所述第二源极区电连接。

5.根据权利要求1所述的标准单元版图结构,其特征在于:所述第一栅极区与所述第二栅极区在y方向上位于同一直线上。

6.根据权利要求1所述的标准单元版图结构,其特征在于:所述第一源极区、所述第一漏极区及所述第一栅极区作为p沟道晶体管的组成部分,所述第二源极区、所述第二漏极区及所述第二栅极区作为n沟道晶体管的组成部分。

7.一种芯片版图结构,其特征在于:包括至少一个如权利要求1-6中任意一项所述的标准单元版图结构。

8.根据权利要求7所述的芯片版图结构,其特征在于:所述标准单元版图结构的数量不小于两个,多个所述标准单元版图结构在x方向上依次排布并共用一个所述金属输入端,其中,相邻两个所述标准单元版图结构的所述栅极输入端相互连接,所述金属输入端位于最外侧的两个所述标准单元版图结构中的一个的外侧。

9.根据权利要求8所述的芯片版图结构,其特征在于:所述芯片版图结构还包括金属输出端公共连接线,所述金属输出端公共连接线沿x方向延伸并连接多个所述标准单元版图结构的所述金属输出端,所述金属输出端公共连接线与所述金属输出端位于同一金属层。

10.根据权利要求8所述的芯片版图结构,其特征在于:相邻两个所述标准单元版图结构共用漏极区或漏极区;或者相邻两个所述标准单元版图结构在x方向上间隔预设距离。

技术总结

本技术提供一种标准单元版图结构及芯片版图结构,该标准单元版图结构包括:公共栅极区及在Y方向位于公共栅极区两侧的第一栅极区和第二栅极区,在X方向位于第一栅极区两侧的第一源极区和第一漏极区,在X方向位于第二栅极区两侧的第二源极区和第二漏极区,位于第一漏极区和第二漏极区上方与第一漏极区和第二漏极区电连接的金属输出端,在X方向上凸出于公共栅极区的栅极输入端及与栅极输入端电连接的金属输入端。本技术在版图结构的栅极连接处不打孔处理,通过栅极输入端避免打孔限制走线方向,增加走线灵活性,并且金属输出端和金属输入端采用第一平面金属层即可,无需设置两层金属层,能够节省版图面积,且能够降低制作成本。

技术研发人员:张彤

受保护的技术使用者:瑶芯微电子科技(上海)有限公司

技术研发日:20221123

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!