散热系统及其制造方法与流程

背景技术

0、

背景技术:

1、随着科技的演进,电子设备对散热的标准日益增高,一般电子设备如个人电脑、服务器、笔记本电脑等对散热的要求更是不同于以往,公知的散热系统例如传统均温板(2d均温板)早已无法满足先进设备对散热的要求,于是发展出3d均温板以提升散热的效率。

2、一般过去的3d均温板是由热管及均温板所构成,仅在均温板上盖简单冲孔,通过焊接的方式再将热管与均温板做结合,使用传统的焊接方式让两件金属件予以结合,一来缺乏结构强度,再者,两金属件的紧配程度也不足,容易影响整体散热系统的良率及耐用度,如焊接工法做的不够确实,亦进一步影响工作流体于3d均温板腔室空间中的循环效率,对此,本案创作人认为应有改善的必要。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

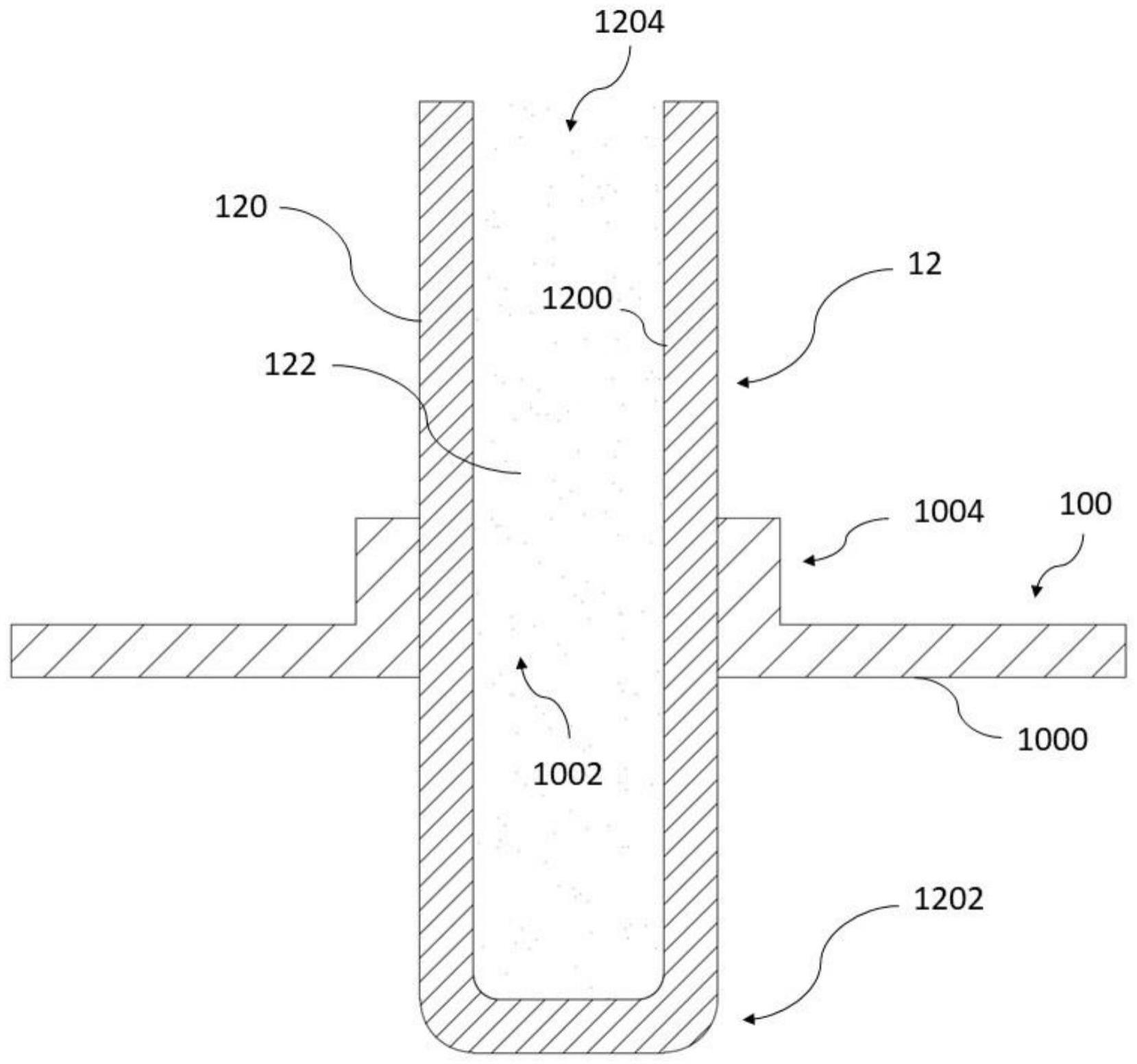

1、有鉴于先前技术所述不足的地方,本案提出一种解决的手段,所述手段是关于一种散热系统,其中,包括均温板及热管。均温板包括上板、下板及第一腔室,上板具有第一内壁,下板具有第二内壁,第一腔室是由上板与下板围构形成,且第一腔室内的第一内壁及第二内壁包含有第一毛细结构,上板包含开孔,开孔具有凸缘,且凸缘朝向第一腔室。

2、热管包含管身,管身具有第三内壁,且管身包含封闭端及扩口端,热管呈中空,且由第三内壁及封闭端围构出第二腔室,第二腔室内的第三内壁包含第二毛细结构;其中,扩口端与凸缘过盈配合形成紧配连接,且第一腔室连通第二腔室。

3、当热管与均温板做接合时,通过上板的开孔凸缘与热管扩口端过盈配合形成紧配,借此连通第一腔室及第二腔室,且紧配效果好,成品良率高,耐用度佳,加工成本低,重量轻,且过盈配合效果优于焊接,于内壁仍保持光滑面,进一步增加两腔室中工作流体的循环效率。

4、在一实施例中,其中,封闭端具有第一管径,扩口端具有第二管径,第一管径小于第二管径。

5、在一实施例中,其中,开孔具有内孔径,且内孔径大于等于第一管径。

6、在一实施例中,其中,内孔径等于第一管径。

7、在一实施例中,其中,第一毛细结构及第二毛细结构为粉末烧结体。

8、本案亦提出一种散热系统的制造方法,包括:

9、提供上板,于上板的第一面形成第一毛细结构;

10、对上板进行抽孔加工,形成开孔,且由第一面延伸形成环绕开孔的凸缘;

11、提供热管,包括一端封闭的管身及扩口端,及由管身及扩口端围绕而成的管腔;

12、于管腔内的管身及扩口端形成第二毛细结构;

13、管身由一端封闭处穿过开孔,直到扩口端被凸缘止挡;

14、于上板的下方提供支撑模板,使得凸缘的外侧,于紧配方向获得支撑,其中,紧配方向平行于上板;

15、对凸缘加压,使得扩口端和凸缘过盈配合,于紧配方向形成紧配连接;

16、提供下板,于下板的第二面形成第一毛细结构;

17、将第一面正对第二面,并结合上板及下板。

18、在一实施例中,其中,管身封闭端具有第一管径,扩口端具有第二管径,第一管径小于第二管径。

19、在一实施例中,其中,开孔具有内孔径,且内孔径大于等于第一管径。

20、在一实施例中,其中,内孔径等于第一管径。

21、在一实施例中,其中,第一毛细结构及第二毛细结构为粉末烧结体。

技术特征:

1.一种散热系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述封闭端具有一第一管径,所述扩口端具有一第二管径,所述第一管径小于所述第二管径。

3.根据权利要求2所述的散热系统,其特征在于,各所述开孔具有一内孔径,且所述内孔径大于等于所述第一管径。

4.根据权利要求3所述的散热系统,其特征在于,各所述内孔径等于所述第一管径。

5.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述第一毛细结构及所述第二毛细结构为粉末烧结体。

6.一种散热系统的制造方法,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述散热系统的制造方法,其特征在于,所述管身封闭端具有一第一管径,所述扩口端具有一第二管径,所述第一管径小于所述第二管径。

8.根据权利要求7所述散热系统的制造方法,其特征在于,各所述开孔具有一内孔径,且

9.根据权利要求8所述散热系统的制造方法,其特征在于,各所述内孔径等于所述第一管径。

10.根据权利要求6所述散热系统的制造方法,其特征在于,所述第一毛细结构及所述第二毛细结构为粉末烧结体。

技术总结

本发明涉及一种散热系统及其制造方法,散热系统包括均温板及热管,均温板包括上板、下板及第一腔室,上板包含开孔,开孔具有凸缘,凸缘朝向第一腔室,第一腔室内壁包含第一毛细结构;热管包含管身,管身包含封闭端及扩口端,热管内壁包含第二毛细结构;其中,扩口端与凸缘过盈配合形成紧配连接,且第一腔室连通第二腔室。

技术研发人员:刘冠庆,庄岳龙,萧酩献

受保护的技术使用者:高柏科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!