集成电路板总成和域控制器总成的制作方法

本技术涉及集成电路板,具体地说,涉及集成电路板总成和域控制器总成。

背景技术:

1、随着智能驾驶技术以及随之而来的v2v(vehicletovehicle),v2x(vehicletoeverything)等车用无线通信技术的飞速发展,车辆中对于计算和数据处理的需求也同样增加起来,由此,车辆中所使用的集成电路的复杂程度日渐增加。

2、然而高算力集成电路会产生更高的热量,并且需要更好的散热环境,以确保其能够稳定可靠地工作。

3、由于车辆应用环境的特殊性,一方面,车辆对于高算力集成电路来说,整体使用环境更加严苛。车辆行驶过程同时也会产生大量的热量,而由于车辆本身的空间需求问题,车辆内部散热空间更小;另一方面,出于安全等方面的考虑,车辆对于计算模块的鲁棒性要求也更高。

4、由此,需要有更好的方式来满足对于高算力模块的散热需求,以确保安全行驶。同时还需要保证各个模块之间的紧凑性,以满足车辆内部空间分配的需求。

5、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本实用新型的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型提供接口朝向不同的集成电路板总成和域控制器总成,通过相叠置的集成电路板的接口朝向不同侧的设计,有效降低集成电路板总成的厚度;且相叠置的两块集成电路板各自面向位于中间的液冷板,使两块集成电路板的电子元件分别经由液冷板的两冷却面来冷却,实现有效散热。

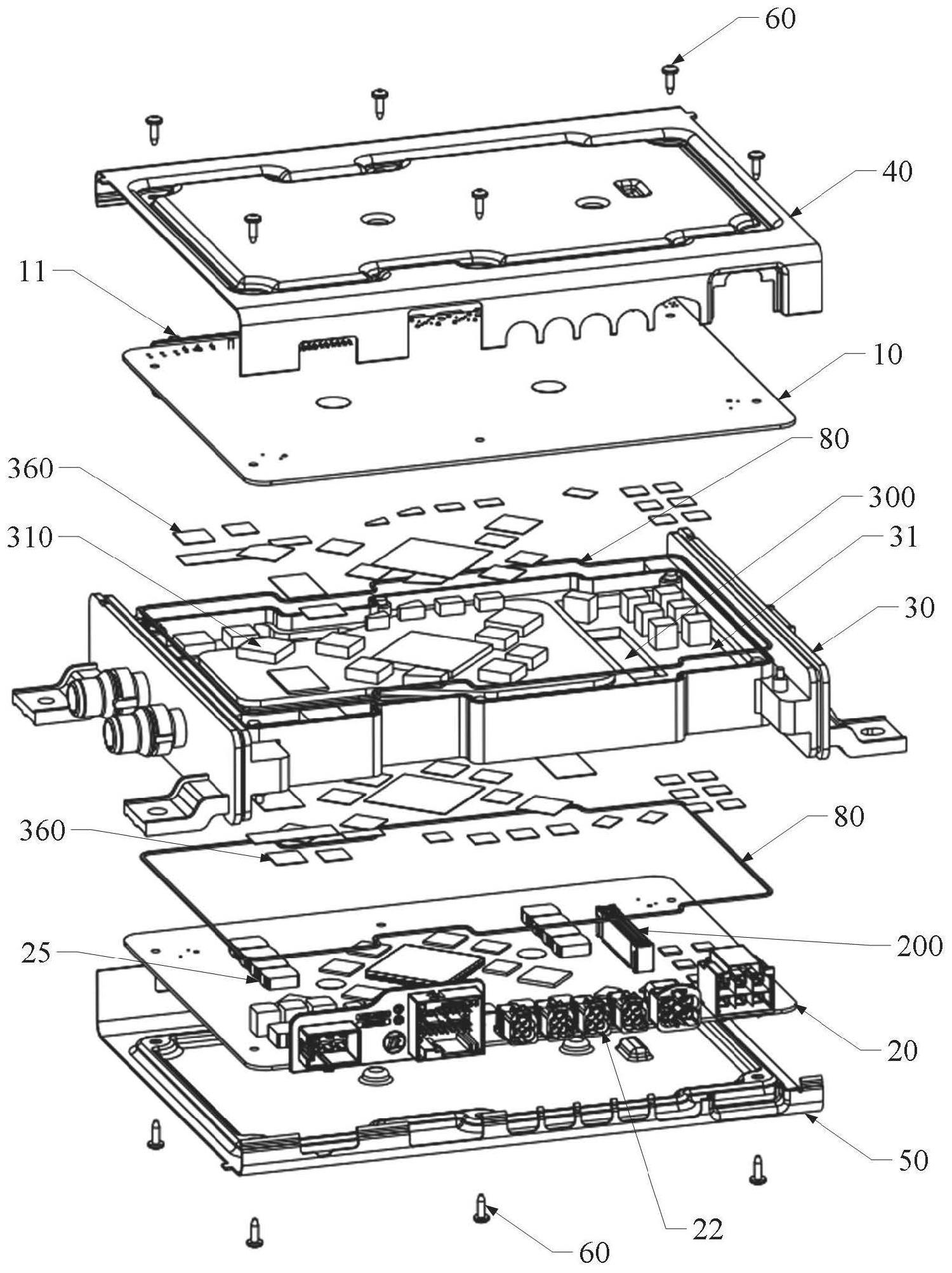

2、本实用新型的一个方面提供一种集成电路板总成,包括:相叠置的第一集成电路板和第二集成电路板,所述第一集成电路板的接口和所述第二集成电路板的接口朝向所述集成电路板总成的不同侧;液冷板,位于所述第一集成电路板与所述第二集成电路板之间,所述第一集成电路板的电子元件和所述第二集成电路板的电子元件分别面向且对应于所述液冷板的两冷却面。

3、在一些实施例中,沿所述集成电路板总成的厚度方向,所述第一集成电路板和所述第二集成电路板对齐设置。

4、在一些实施例中,所述集成电路板总成的厚度由所述第一集成电路板的板厚、所述第二集成电路板的板厚、及所述第一集成电路板与所述第二集成电路板两者中的最大接口厚度来确定。

5、在一些实施例中,沿所述集成电路板总成的厚度方向,所述第一集成电路板和所述第二集成电路板参差设置。

6、在一些实施例中,所述集成电路板总成的厚度由所述第一集成电路板与所述第二集成电路板两者中的最大接口厚度、及所述第一集成电路板的板厚或所述第二集成电路板的板厚来确定。

7、在一些实施例中,所述液冷板的第一冷却面设置有与所述第一集成电路板的电子元件布局相匹配的第一冷却凸起。

8、在一些实施例中,所述液冷板的第二冷却面设置有与所述第二集成电路板的电子元件布局相匹配的第二冷却凸起。

9、在一些实施例中,所述液冷板设置有供所述第一集成电路板与所述第二集成电路板相连的接口通道。

10、在一些实施例中,所述的集成电路板总成还包括:顶板和底板,分别设置于所述第一集成电路板的背离所述液冷板的一面及所述第二集成电路板的背离所述液冷板的一面;所述顶板与所述底板相盖合。

11、本实用新型的又一个方面提供一种域控制器总成,基于如上述任意实施例所述的集成电路板总成实现;其中,所述第一集成电路板和所述第二集成电路板均为adaspcba,或者所述第一集成电路板与所述第二集成电路板中的一者为adaspcba、另一者为cgwpcba。

12、本实用新型与现有技术相比的有益效果至少包括:

13、集成电路板的接口是集成电路板的厚度最大处,集成电路板的电子元件是集成电路板的发热集中区域;本实用新型的接口朝向不同的集成电路板总成,通过相叠置的集成电路板的接口朝向不同侧的设计,避免接口相叠置,有效降低集成电路板总成的厚度;且相叠置的两块集成电路板各自面向位于中间的液冷板,使两块集成电路板的电子元件分别对应液冷板的两冷却面,实现有效散热;

14、本实用新型的接口朝向不同的集成电路板总成,尤其适用于装配空间的高度有限的工况;在装配空间的接口布局允许的情况下,能够利用相叠置的集成电路板的接口朝向不同侧的设计,使集成电路板总成顺利装配至高度有限的空间内,并利用相叠置的两块集成电路板的电子元件各自面向位于中间的液冷板的设计,有效实现集成电路板的散热。

15、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本实用新型。

技术特征:

1.一种集成电路板总成,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的集成电路板总成,其特征在于,沿所述集成电路板总成的厚度方向,所述第一集成电路板和所述第二集成电路板对齐设置。

3.如权利要求2所述的集成电路板总成,其特征在于,所述集成电路板总成的厚度由所述第一集成电路板的板厚、所述第二集成电路板的板厚、及所述第一集成电路板与所述第二集成电路板两者中的最大接口厚度来确定。

4.如权利要求1所述的集成电路板总成,其特征在于,沿所述集成电路板总成的厚度方向,所述第一集成电路板和所述第二集成电路板参差设置。

5.如权利要求4所述的集成电路板总成,其特征在于,所述集成电路板总成的厚度由所述第一集成电路板与所述第二集成电路板两者中的最大接口厚度、及所述第一集成电路板的板厚或所述第二集成电路板的板厚来确定。

6.如权利要求1所述的集成电路板总成,其特征在于,所述液冷板的第一冷却面设置有与所述第一集成电路板的电子元件布局相匹配的第一冷却凸起。

7.如权利要求1所述的集成电路板总成,其特征在于,所述液冷板的第二冷却面设置有与所述第二集成电路板的电子元件布局相匹配的第二冷却凸起。

8.如权利要求1所述的集成电路板总成,其特征在于,所述液冷板设置有供所述第一集成电路板与所述第二集成电路板相连的接口通道。

9.如权利要求1-8任一项所述的集成电路板总成,其特征在于,还包括:

10.一种域控制器总成,其特征在于,基于如权利要求1-9任一项所述的集成电路板总成实现;

技术总结

本技术涉及集成电路板技术领域,提供集成电路板总成和域控制器总成。集成电路板总成包括:相叠置的第一集成电路板和第二集成电路板,第一集成电路板的接口和第二集成电路板的接口朝向集成电路板总成的不同侧;液冷板,位于第一集成电路板与第二集成电路板之间,第一集成电路板的电子元件和第二集成电路板的电子元件分别面向且对应于液冷板的两冷却面。本技术通过相叠置的集成电路板的接口朝向不同侧的设计,有效降低集成电路板总成的厚度;且相叠置的两块集成电路板各自面向位于在中间的液冷板,使两块集成电路板的电子元件分别经由液冷板的两冷却面冷却,实现有效散热。

技术研发人员:王志刚,黄锦辉,江南,龚繁,何钦明,杨海斌,姜丹丹

受保护的技术使用者:采埃孚汽车系统(上海)有限公司

技术研发日:20230530

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!