散热结构、机箱及车载充电机的制作方法

本技术涉及车载充电机,具体而言,涉及一种散热结构、机箱及车载充电机。

背景技术:

1、对于新能源汽车车载电源、电控产品,其功率转换模块会设置功率半导体(mos、igbt等,此处简称功率管),功率管在通电工作时会因损耗而产生大量的热,这些热量一般通过水道壁或风道壁传导至冷却介质散去,以避免功率管出现过热烧毁或者在软件限制下进行降功率运行,无法正常工作的问题。

2、现有技术中,对于常见的水冷散热方式,一般将功率管固定在水道外壁,然后将功率管引脚与pcb板焊接,以形成散热模组结构。由于每个功率管的发热量不同,仅通过在散热结构上设置用于通过冷却介质的水道来将功率模块上的热量带走,或在散热结构的表面设置散热齿结构来增加散热面积,难以针对性的对高发热量功率管进行增强散热。

技术实现思路

1、本实用新型的主要目的在于提供一种散热结构、机箱及车载充电机,以解决现有技术中的散热结构难以针对性的对高发热量功率管进行增强散热的问题。

2、为了实现上述目的,本实用新型提供了一种散热结构,包括:基体,基体的至少部分被构造为用于供流体介质通过的流体通道,基体的外壁被配置为能够接收功率模块产生的热量;其中,流体通道包括依次相连通的第一流道、第二流道和第三流道,第一流道用于接收冷却介质,第三流道用于输出冷却介质,沿冷却介质的流动方向,至少部分第二流道的横截面积逐渐减小,以增加进入第二流道内的冷却介质的流速。

3、进一步地,第二流道包括与第一流道连通的加速段和与加速段连通的喉管段,沿冷却介质的流动方向,加速段的横截面积逐渐减小,以使冷却介质在喉管段内加速通过。

4、进一步地,第二流道还包括与喉管段连通的扩散段,扩散段用于连通喉管段和第三流道,沿冷却介质的流动方向,扩散段的横截面积逐渐增加。

5、进一步地,第一流道和第三流道的任一处横截面积均大于第二流道的任一横截面积。

6、进一步地,沿冷却介质的流动方向,基体的外壁上设有多个换热面,流体通道内设有至少一个凸部,凸部朝背离换热面的方向凸出,以使冷却介质能够附着在凸部上并形成附壁流动。

7、进一步地,凸部的数量为两个,第二流道的内壁面上设有凸部;第一流道或第三流道的内壁上设有凸部。

8、进一步地,与第二流道对应的凸部具有第一曲面,与第一流道或第三流道对应的凸部具有第二曲面,第一曲面的曲率大于第二曲面的曲率。

9、进一步地,散热结构还包括与基体连接的进液管,进液管的内部与第二流道连通,以使冷却介质经进液管吸入第二流道。

10、进一步地,进液管的出口的横截面积小于第二流道的任一横截面积。

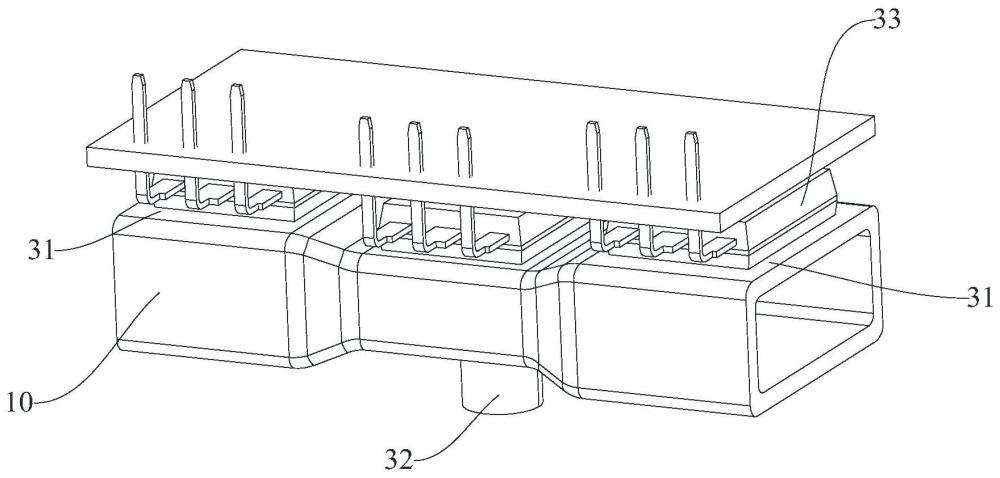

11、根据本实用新型的另一方面,本实用新型提供了一种机箱,包括壳体和位于壳体内的上述的散热结构。

12、根据本实用新型的另一方面,本实用新型提供了一种车载充电机,包括上述的机箱和位于壳体内的多个功率模块,散热结构上的多个换热面用于对多个功率模块换热。

13、应用本实用新型的技术方案,通过使第二流道的至少部分的横截面积逐渐减小,这样,可以增加第二流道内的冷却介质的流速,根据文丘里效应可知,第二流道的横截面积越小处,冷却介质的流速越大,这样,大流速的冷却介质会快速地带走第二流道处吸收的热量,以提高第二流道处的散热能力,从而使第二流道处、第一流道处以及第三流道处的散热能力不同,这样,可以将多个功率模块中发热量较高的功率模块设置于冷却介质流速大的位置,而发热量较小的功率模块可以设置于冷却介质流速相对较小的位置,从而可以针对性的对高发热量的功率模块进行增强散热。

技术特征:

1.一种散热结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的散热结构,其特征在于,所述第二流道(22)包括与所述第一流道(21)连通的加速段(221)和与所述加速段(221)连通的喉管段(222),沿所述冷却介质的流动方向,所述加速段(221)的横截面积逐渐减小,以使所述冷却介质在所述喉管段(222)内加速通过。

3.根据权利要求2所述的散热结构,其特征在于,所述第二流道(22)还包括与所述喉管段(222)连通的扩散段(223),所述扩散段(223)用于连通所述喉管段(222)和所述第三流道(23),沿所述冷却介质的流动方向,所述扩散段(223)的横截面积逐渐增加。

4.根据权利要求1所述的散热结构,其特征在于,所述第一流道(21)和所述第三流道(23)的任一处横截面积均大于所述第二流道(22)的任一横截面积。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的散热结构,其特征在于,沿所述冷却介质的流动方向,所述基体(10)的外壁上设有多个换热面(31),所述流体通道内设有至少一个凸部(11),所述凸部(11)朝背离所述换热面(31)的方向凸出,以使所述冷却介质能够附着在所述凸部(11)上并形成附壁流动。

6.根据权利要求5所述的散热结构,其特征在于,所述凸部(11)的数量为两个,所述第二流道(22)的内壁面上设有所述凸部(11);所述第一流道(21)或所述第三流道(23)的内壁上设有所述凸部(11)。

7.根据权利要求6所述的散热结构,其特征在于,与所述第二流道(22)对应的凸部(11)具有第一曲面,与所述第一流道(21)或所述第三流道(23)对应的所述凸部(11)具有第二曲面,所述第一曲面的曲率大于所述第二曲面的曲率。

8.根据权利要求1至4中任一项所述的散热结构,其特征在于,所述散热结构还包括与所述基体(10)连接的进液管(32),所述进液管(32)的内部与所述第二流道(22)连通,以使冷却介质经所述进液管(32)吸入所述第二流道(22)。

9.根据权利要求8所述的散热结构,其特征在于,所述进液管(32)的出口的横截面积小于所述第二流道(22)的任一横截面积。

10.一种机箱,其特征在于,包括壳体和位于所述壳体内的权利要求1至9中任一项所述的散热结构。

11.一种车载充电机,其特征在于,包括权利要求10所述的机箱和位于所述壳体内的多个功率模块(33),所述散热结构上的多个换热面(31)用于对多个所述功率模块(33)换热。

技术总结

本技术提供了一种散热结构、机箱及车载充电机。散热结构,包括:基体,基体的至少部分被构造为用于供流体介质通过的流体通道,基体的外壁被配置为能够接收功率模块产生的热量;其中,流体通道包括依次相连通的第一流道、第二流道和第三流道,第一流道用于接收冷却介质,第三流道用于输出冷却介质,沿冷却介质的流动方向,至少部分第二流道的横截面积逐渐减小,以增加进入第二流道内的冷却介质的流速。本技术的技术方案解决了现有技术中的散热结构难以针对性的对高发热量功率管进行增强散热的问题。

技术研发人员:汪洋,胡洪奇,秦龙

受保护的技术使用者:合肥阳光电动力科技有限公司

技术研发日:20230606

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!