一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统的制作方法

本申请属于设备冷却领域,特别涉及一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统。

背景技术:

1、飞机电子设备散热需求急剧上升,同时对冷却温度提出严苛要求。传统液冷系统可适应不同的工作环境,但在大载荷散热需求情况下,冷却温度依赖热沉温度,无法做到精准控温。泵驱两相流体换热系统具有换热效率高、适应大热流密度冷却且可降低系统流量、缩小空间需求等优点,但对工作环境温度要求苛刻。传统液冷系统或者泵驱两相系统只是热量的传输,仅能实现热量由高温载体传递至低温载体,无法逆向导热,在热沉温度较高状态无法满足电子设备的散热需求。闭式蒸发循环可实现逆向传热,但需有较大的电能支撑,在热沉可满足散热的情况下开机会给飞机造成较大负担。

2、因此,希望有一种技术方案来克服或至少减轻现有技术的至少一个上述缺陷。

技术实现思路

1、本申请的目的是提供了一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,以解决现有技术存在的至少一个问题。

2、本申请的技术方案是:

3、一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,包括:

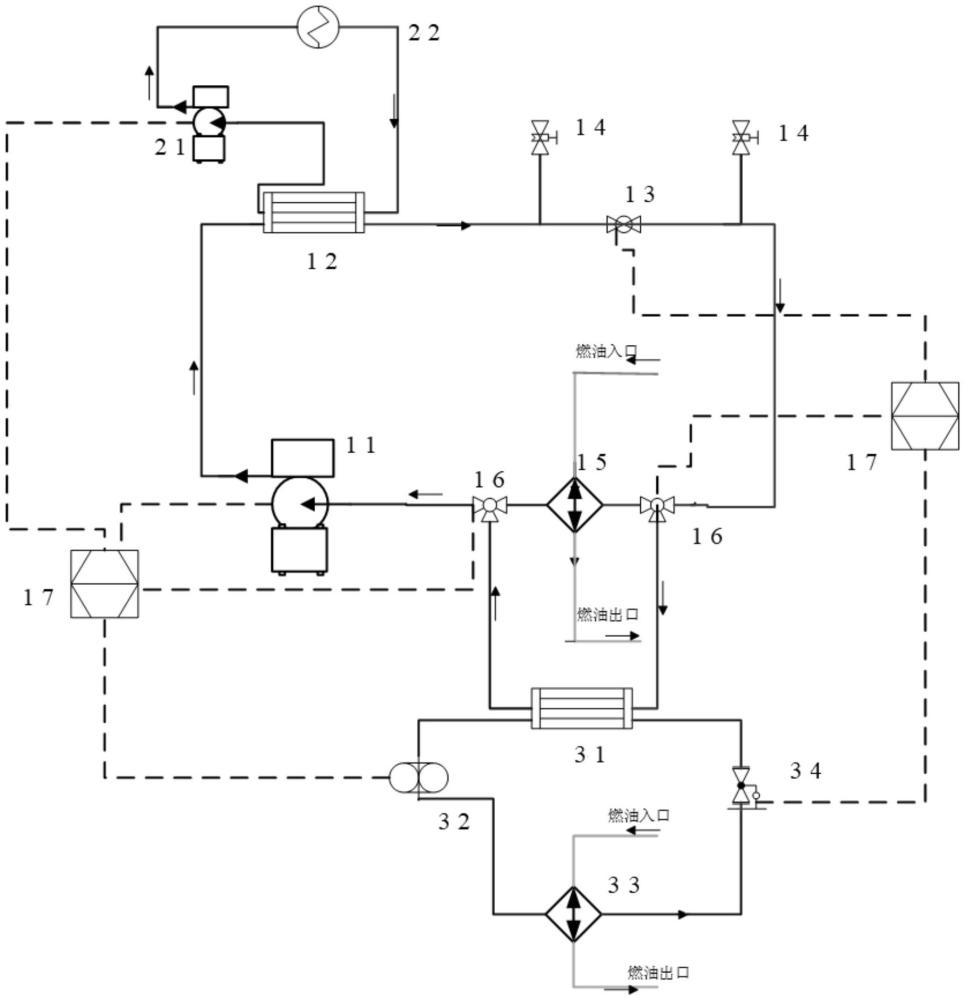

4、液冷循环管路,所述液冷循环管路上依次设置有液冷动力组件、第一两相散热器、关断活门、第一燃油-液体散热器;

5、泵驱两相管路,所述泵驱两相管路的两端与所述第一两相散热器连接,所述泵驱两相管路上依次设置有两相动力组件、两相冷板;

6、其中,所述液冷动力组件、所述关断活门、所述两相动力组件分别与上位机电连接。

7、在本申请的至少一个实施例中,还包括换向阀门以及闭式蒸发管路,

8、所述换向阀门设置在所述液冷循环管路上,且所述换向阀门在所述第一燃油-液体散热器的上游和下游分别设置一个;

9、所述闭式蒸发管路上依次设置有第二两相散热器、压缩机、第二燃油-液体散热器、节流阀,所述第二两相散热器与两个所述换向阀门连接;

10、其中,所述换向阀门、所述压缩机、所述节流阀分别与上位机电连接。

11、在本申请的至少一个实施例中,还包括地面设备接口,所述地面设备接口设置在所述液冷循环管路上,且所述地面设备接口在所述关断活门的上游和下游分别设置一个;

12、在地面不开车状态,将地面设备通过所述地面设备接口接入散热系统。

13、在本申请的至少一个实施例中,所述第一两相散热器、所述第二两相散热器为板翅式散热器、套管式散热器中的一种。

14、在本申请的至少一个实施例中,所述第一燃油-液体散热器、所述第二燃油-液体散热器为板翅式散热器、套管式散热器中的一种。

15、在本申请的至少一个实施例中,所述液冷循环管路、所述泵驱两相管路以及所述闭式蒸发管路上均设置有多个温度、压力检测点。

16、实用新型至少存在以下有益技术效果:

17、本申请的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,具有可精准控温、大热流密度散热、双模式工作等优点。

技术特征:

1.一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,还包括换向阀门(16)以及闭式蒸发管路,

3.根据权利要求2所述的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,还包括地面设备接口(14),所述地面设备接口(14)设置在所述液冷循环管路上,且所述地面设备接口(14)在所述关断活门(13)的上游和下游分别设置一个;

4.根据权利要求3所述的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,所述第一两相散热器(12)、所述第二两相散热器(31)为板翅式散热器、套管式散热器中的一种。

5.根据权利要求3所述的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,所述第一燃油-液体散热器(15)、所述第二燃油-液体散热器(33)为板翅式散热器、套管式散热器中的一种。

6.根据权利要求4或5所述的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,其特征在于,所述液冷循环管路、所述泵驱两相管路以及所述闭式蒸发管路上均设置有多个温度、压力检测点。

技术总结

本申请属于设备冷却领域,特别涉及一种基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统。包括:液冷循环管路,所述液冷循环管路上依次设置有液冷动力组件、第一两相散热器、关断活门、第一燃油‑液体散热器;泵驱两相管路,所述泵驱两相管路的两端与所述第一两相散热器连接,所述泵驱两相管路上依次设置有两相动力组件、两相冷板;其中,所述液冷动力组件、所述关断活门、所述两相动力组件分别与上位机电连接。本申请的基于相变换热具有双模式工作状态的散热系统,具有可精准控温、大热流密度散热、双模式工作等优点。

技术研发人员:丁顺利,王鹤,刘静,梁宏博,张萌

受保护的技术使用者:中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

技术研发日:20230821

技术公布日:2024/3/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!