头戴式消噪耳机的制作方法

1.本发明涉及一种头戴式消噪耳机。

背景技术:

2.头戴式消噪耳机利用麦克风对所谓噪声进行拾音,利用与所拾音的噪声相位相反的消除信号所对应的消除音对噪声实施消声(消除)。

3.作为消除噪声的1个方式,已知有前馈方式(以下简称“ff方式”)。ff方式的头戴式消噪耳机对头戴式消噪耳机的外部(周围)的噪声进行拾音并生成消除信号。

4.此处,设计ff方式的头戴式消噪耳机的消除信号产生电路等的前提是,佩戴在用户的头部时,头戴式消噪耳机的耳垫要与头部无间隙地紧密贴合。但是,用户的头部的形状因人而异。因此,会因用户的不同而在耳垫与头部之间产生间隙。ff方式的头戴式消噪耳机未设想噪声从间隙进入用户的耳边的情形。因此,ff方式的头戴式消噪耳机不能消除从间隙进入的噪声。

5.作为解决这种ff方式的头戴式消噪耳机中所存在的问题的对策,已知有混合方式的头戴式消噪耳机(例如,参照专利文献1)。

6.现有技术文献

7.专利文献

8.专利文献1:日本专利特开2012-23637号公报

9.混合方式的头戴式消噪耳机对耳垫与头部之间的空间(前气室)的噪声进行拾音并生成消除信号。即,混合方式的头戴式消噪耳机输出与对外部的噪声进行拾音而生成的消除信号对应的消除音以及与对前气室的噪声进行拾音而生成的消除信号本发明的对应的消除音。据此,混合方式的头戴式消噪耳机能够实现高于ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果。

10.但是,混合方式的头戴式消噪耳机除了用于生成与外部的噪声对应的消除信号的电路之外,还需要用于生成与前气室的噪声对应的消除信号的电路(误差校正降噪电路)。而且,混合方式的头戴式消噪耳机需要将与外部的噪声对应的消除信号和与前气室的噪声对应的消除信号相加的加法器。因此,混合方式的头戴式消噪耳机具有复杂的电路结构,价格较高。

技术实现要素:

11.发明所要解决的问题

12.本发明的目的在于通过简单的结构实现较高的降噪效果。

13.解决问题的技术方案

14.本发明的头戴式消噪耳机的特征在于,具有:头戴式耳机单元,其输出与音频信号对应的声波;障板,其供安装头戴式耳机单元;耳垫,其安装于障板;外壳,其安装于障板;第1麦克风,其对外壳外部的外部噪声进行拾音;第1缓冲放大部,其对来自第1麦克风的信号

进行阻抗变换,予以输出;第2麦克风,其在佩戴于用户的头部时,对由头戴式耳机单元、障板、耳垫和用户的头部形成的前气室的内部的内部噪声进行拾音;第2缓冲放大部,其对来自第2麦克风的信号进行阻抗变换,予以输出;以及噪声消除信号产生电路,其根据合成来自第1缓冲放大部的信号和来自第2缓冲放大部的信号而成的合成信号,生成噪声消除信号。

15.发明效果

16.根据本发明,通过简单的结构实现较高的降噪效果。

附图说明

17.图1是示出本发明的头戴式消噪耳机的实施方式的立体图。

18.图2是示出图1的头戴式消噪耳机佩戴于用户头部的状态的示意图。

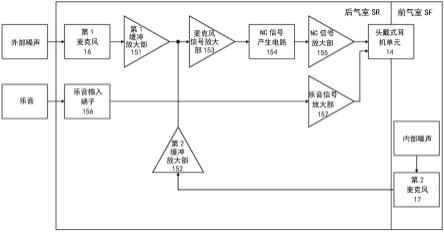

19.图3是示出图1的头戴式消噪耳机具备的降噪电路的结构的示意图。

20.图4是示出图1的头戴式消噪耳机的降噪效果的图表。

21.图5是示出现有的前馈方式的头戴式消噪耳机的降噪效果的图表。

22.图6是示出理想使用状态下现有的前馈方式的头戴式消噪耳机的降噪状态的示意图。

23.图7是示出实际使用状态下现有的前馈方式的头戴式消噪耳机的降噪状态的示意图。

24.图8是示出本发明的头戴式消噪耳机的降噪状态的示意图。

25.图9是示出现有的混合方式的头戴式消噪耳机具备的降噪电路的结构的示意图。

具体实施方式

26.以下参照附图,对本发明的头戴式消噪耳机的实施方式进行说明。

27.图1是示出本发明的头戴式消噪耳机的实施方式的立体图。

28.头戴式消噪耳机1佩戴于头戴式消噪耳机1的用户的头部,例如将与来自便携式音乐播放器等声源(未图示)的音频信号对应的声波向用户的耳部输出。

[0029]“用户”是指头戴式消噪耳机1的使用者。

[0030]

头戴式消噪耳机1具有左发声单元10、右发声单元20、连结构件30而成。左发声单元10和右发声单元20构成一对发声单元。一对发声单元佩戴在用户的侧头部hd(参照图2)中的、用户耳部的周围,输出与来自声源的音频信号对应的声波。在头戴式消噪耳机1佩戴于用户头部的状态(以下简称“佩戴状态”)下,头戴式消噪耳机1与侧头部hd之间形成后述的前气室sf(参照图2)。

[0031]

左发声单元10佩戴在用户的侧头部hd中的、左耳le(参照图2)的周围,输出与来自声源的音频信号对应的声波。左发声单元10具备外壳11、耳垫12、障板13、头戴式耳机单元14(参照图2)。

[0032]

外壳11安装于障板13,容纳头戴式耳机单元14等。外壳11呈杯状。外壳11例如是abs(acrylonitrile-butadiene-styrene)树脂等合成树脂制。外壳11具备拾音孔11h。拾音孔11h连通外壳11的外部与内部(后述的后气室sr(参照图2))。拾音孔11h是本发明中的第1拾音孔。

[0033]

耳垫12安装于障板13,作为障板13与侧头部hd之间的缓冲件发挥功能。耳垫12呈椭圆环状。耳垫12抵接于用户的侧头部hd。耳垫12使用易于变形的聚氨酯泡沫等弹性材料。

[0034]

障板13保持头戴式耳机单元14。障板13区分前气室sf和后气室sr。障板13具备拾音孔13h(参照图2)。拾音孔13h连通前气室sf和后气室sr。拾音孔13h是本发明中的第2拾音孔。

[0035]

右发声单元20佩戴在用户的侧头部hd中右耳的周围,输出与来自声源的音频信号对应的声波。右发声单元20具备外壳21、耳垫22、障板23。外壳21、耳垫22、障板23各自的功能和结构与外壳11、耳垫12、障板13各自的功能和结构相同。因此,省略对右发声单元20的结构等的具体说明。

[0036]

连结构件30分别连接左发声单元10和右发声单元20,分别支承左发声单元10和右发声单元20。连结构件30将头戴式消噪耳机1固定于用户的头部。在佩戴头戴式消噪耳机1的状态下,连结构件30对左、右发声单元10、20施加朝着用户的侧头部hd侧的侧压,将左、右发声单元10、20固定在用户的侧头部hd。

[0037]

图2是示出头戴式消噪耳机1佩戴于用户的头部(侧头部)的状态(佩戴状态)的示意图。

[0038]

为便于说明,该图示意性地示出侧头部hd和左耳le。

[0039]

该图示出在头戴式消噪耳机1与侧头部hd之间构成有前气室sf。此外,该图示出通过障板13区分出前气室sf和后气室sr。

[0040]“前气室sf”是指在佩戴头戴式消噪耳机1的状态下被用户的头部(侧头部hd)和头戴式消噪耳机1围起的声学空间(由头戴式耳机单元14、障板13、耳垫12、侧头部hd形成的空间)。

[0041]“后气室sr”是指被外壳11、障板13、头戴式耳机单元14围起的声学空间(由外壳11、障板13及头戴式耳机单元14形成的空间)。

[0042]

此外,图2示出耳垫12的一部分没有抵接于侧头部hd。意即,该图示出在耳垫12的一部分与侧头部hd之间有间隙。前气室sf通过间隙与头戴式消噪耳机1的外部连通。

[0043]

此处,一般来说人的侧头部hd的形状因人而异,因此容易在侧头部hd与耳垫12之间产生间隙。当在耳垫12与侧头部hd之间产生了间隙时,头戴式消噪耳机1的隔音性下降,头戴式消噪耳机1的外部的噪声(以下简称“外部噪声”)会从间隙进入前气室sf(声学空间)的内部。

[0044]

如该图所示,头戴式消噪耳机1在外壳11的内部(后气室sr)具备头戴式耳机单元14、基板15、第1麦克风16、第2麦克风17。

[0045]

头戴式耳机单元14将来自声源的音频信号转换成与该音频信号对应的声波予以输出。头戴式耳机单元14安装于障板13。

[0046]

基板15用于贴装降噪电路(以下简称“nc电路”)。关于nc电路的详细说明,参见后述内容。

[0047]

第1麦克风16对外壳11的外部的外部噪声进行拾音并生成与外部噪声对应的噪声信号。第1麦克风16例如是电容式麦克风。

[0048]“外部噪声”是指来自与便携式音乐播放器等声源不同的声源的音频,例如从头戴式消噪耳机1的外部到达外壳11的内部(后气室sr)和前气室sf的音频。即,“外部噪声”是指

所谓噪声。

[0049]

第1麦克风16安装于外壳11。第1麦克风16配置在后气室sr中远离头戴式耳机单元14且靠近拾音孔11h的位置。第1麦克风16的拾音部通过拾音孔11h暴露于外壳11的外部。第1麦克风16通过拾音孔11h对外部噪声进行拾音。第1麦克风16通过信号线l1与贴装于基板15的nc电路连接。

[0050]

需要说明的是,第1麦克风的拾音部暴露于外部的结构,不限于通过拾音孔(拾音孔11h)暴露的结构。即,例如第1麦克风的拾音部(拾音面)也可以与外壳的外表面连通的方式配置在拾音孔的内部。

[0051]

第2麦克风17在靠近用户耳边的位置对前气室sf内部的噪声(以下简称“内部噪声”)进行拾音并生成与内部噪声对应的噪声信号。第2麦克风17例如是电容式麦克风。

[0052]“内部噪声”是指通过耳垫12与侧头部hd之间的间隙、或通过耳垫12进入前气室sf的内部的外部噪声。

[0053]

第2麦克风17安装于障板13。第2麦克风17配置在后气室sr中的不与耳垫12和头戴式耳机单元14重叠的位置。第2麦克风17的拾音部通过拾音孔13h暴露于前气室sf。第2麦克风17通过拾音孔13h对内部噪声进行拾音。第2麦克风17通过信号线l2与贴装于基板15的nc电路连接。

[0054]

需要说明的是,第2麦克风的拾音部暴露于前气室的结构不限于通过拾音孔(拾音孔13h)暴露的结构。即,例如第2麦克风的拾音部(拾音面)也可以与障板的前气室侧的一个侧表面连通的方式配置在拾音孔的内部。

[0055]

此外,第2麦克风也可配置在前气室的内部,只要能对内部噪声进行拾音即可。

[0056]

图3是示出头戴式消噪耳机1具备的nc电路的结构的示意图。

[0057]

nc电路具备:第1缓冲放大部151、第2缓冲放大部152、麦克风信号放大部153、噪声消除信号产生电路154、噪声消除信号放大部155、乐音输入端子156、乐音信号放大部157。

[0058]

第1缓冲放大部151对来自第1麦克风16的噪声信号进行阻抗变换。第1缓冲放大部151将经过阻抗变换的噪声信号向麦克风信号放大部153输出。

[0059]

第2缓冲放大部152对来自第2麦克风17的噪声信号进行阻抗变换。第2缓冲放大部152将经过阻抗变换的噪声信号向麦克风信号放大部153输出。

[0060]

麦克风信号放大部153对包含来自第1缓冲放大部151的输出信号(与外部噪声对应的噪声信号)和来自第2缓冲放大部152的输出信号(与内部噪声对应的噪声信号)的信号(以下简称“合成信号”)进行放大。麦克风信号放大部153将经过放大的合成信号向噪声消除信号产生电路(以下简称“nc信号产生电路”)154输出。

[0061]

nc信号产生电路154根据来自麦克风信号放大部153的输出信号(由麦克风信号放大部153放大了的合成信号),生成噪声消除信号。即,nc信号产生电路154生成噪声消除信号,该噪声消除信号包含基于由第1麦克风16拾音到的外部噪声的噪声消除信号(基于来自第1缓冲放大部151的信号的噪声消除信号)以及基于由第2麦克风17拾音到的内部噪声的噪声消除信号(基于来自第2缓冲放大部152的信号的噪声消除信号)。意即,nc信号产生电路154所生成的噪声消除信号包含与外部噪声相位相反的噪声消除信号以及与内部噪声相位相反的噪声消除信号。nc信号产生电路154将噪声消除信号向噪声消除信号放大部(以下简称“nc信号放大部”)155输出。

[0062]

此处,与外部噪声相位相反的噪声消除信号是消除外部噪声的信号。与内部噪声相位相反的噪声消除信号是消除内部噪声的信号。

[0063]

此外,与外部噪声相位相反的噪声消除信号是本发明中的第1噪声消除信号。与内部噪声相位相反的噪声消除信号是本发明中的第2噪声消除信号。

[0064]

nc信号放大部155对来自nc信号产生电路154的噪声消除信号(第1噪声消除信号、第2噪声消除信号)进行放大。nc信号放大部155的输出部(未图示)与头戴式耳机单元14的一个输入部(未图示)连接。

[0065]

向乐音输入端子156输入来自便携式音乐播放器等声源的音频信号(乐音)。乐音输入端子156将音频信号向乐音信号放大部157输出。

[0066]

乐音信号放大部157对来自乐音输入端子156的音频信号进行放大。乐音信号放大部157的输出部(未图示)与头戴式耳机单元14的另一个输入部(未图示)连接。

[0067]

如上所述,头戴式耳机单元14将来自声源的音频信号转换成声波(与音频信号对应的声波)予以输出,并转换成与第1噪声消除信号对应的声波和与第2噪声消除信号对应的声波予以输出。即,头戴式耳机单元14输出与乐音信号对应的声波以及与由nc信号放大部155放大了的噪声消除信号对应的声波。

[0068]

需要说明的是,第2缓冲放大部也可以是第2麦克风具备的阻抗变换部。即,例如第2麦克风具备将内部噪声转换成噪声信号的麦克风单元以及对噪声信号进行阻抗变换予以输出的阻抗变换部。第2麦克风的阻抗变换部作为第2缓冲放大部发挥功能。根据该结构,构成nc电路的零件数量减少。

[0069]

图4是示出头戴式消噪耳机1的降噪效果的图表。

[0070]

该图示出头戴式消噪耳机1的降噪功能关闭时的频率特性(细线)以及该功能开启时的频率特性(粗线)。图中,实线示出左发声单元10的频率特性,虚线示出右发声单元20的频率特性。

[0071]

如该图所示,头戴式消噪耳机1特别是在低频段(约30hz到500hz附近)发挥使增益衰减约8db到30db左右的降噪效果。

[0072]

图5是示出现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果的图表。

[0073]

该图示出现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪功能关闭时的频率特性(细线)以及该功能开启时的频率特性(粗线)。图中,实线示出左发声单元的频率特性,虚线示出右发声单元的频率特性。

[0074]

如该图所示,现有的ff方式的头戴式消噪耳机在低频段(约80hz到400hz附近)发挥使增益衰减约6db到24db左右的降噪效果。但是,与头戴式消噪耳机1相比,现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果出现在较窄的频段中并且增益的衰减量较小。换言之,与现有的ff方式的头戴式消噪耳机相比,头戴式消噪耳机1在较宽的频段中发挥较大的降噪效果。

[0075]

此处,对本发明的头戴式消噪耳机之所以能发挥高于现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果的原理进行说明。

[0076]

图6是示出处于理想使用状态下,现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪状态的示意图。

[0077]

图7是示出处于实际使用状态下,现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪状态的

示意图。

[0078]

通过将头戴式消噪耳机佩戴在用户的头部,会出现所谓的被动效应,即高频段的噪声(高频成分)通过耳垫的屏蔽而被消声(消除)。意即,在理想使用状态(以下简称“理想状态”)下,通过将头戴式消噪耳机佩戴在用户的头部,利用耳垫对高频成分进行消声(消除),高频成分不会到达前气室。另一方面,外部噪声的低频段的噪声(低频成分)不能获得充分的被动效应,会在音量降低的状态下到达前气室。即,不具备降噪功能的头戴式耳机中,被动效应较弱。现有的ff方式的头戴式消噪耳机具备的噪声消除信号产生电路(nc信号产生电路)发挥对因被动效应较弱而到达前气室的外部噪声的低频成分进行消除的作用。现有的噪声消除信号产生电路对所拾音到的外部噪声实施考虑了理想状态下因被动效应而引起的音量降低量的信号处理,生成噪声信号,生成与所生成的噪声信号相位相反的噪声消除信号。如图6所示,通过生成的噪声消除信号(c1)消除低频段的外部噪声(n1)。其结果是,外部噪声被消声(消除)至规定的消声水平(l1)。

[0079]

但是,设计理想状态下的现有的噪声消除信号产生电路(nc信号产生电路)的前提是,用户的头部(侧头部)与耳垫无间隙地密切贴合的理想状态(前气室被密闭的状态)下的被动效应。理想状态下的现有的噪声消除信号产生电路根据以该前提为基准的基准特性,生成消除信号。即,当在用户的头部(侧头部)与耳垫之间产生了间隙,没有产生如前提那样的被动效应时,现有的噪声消除信号产生电路会根据按照基准特性获得了被动效应时的外部噪声(n1),生成消除信号(c1)。其结果是,如图7所示,低频段的外部噪声的一部分(l2)不会被生成的消除信号(c1)消除而会残留在前气室中。意即,外部噪声的一部分不会被消除,用户不能充分获得头戴式消噪耳机的效果。需要说明的是,图7中,n2表示实际到达前气室的外部噪声。

[0080]

图8是示出本发明的头戴式消噪耳机的降噪状态的示意图。

[0081]

本发明的头戴式消噪耳机利用第2麦克风将图7所示的实际使用状态下的现有的ff方式的头戴式消噪耳机不能消除而残留下来的低频段的外部噪声的一部分(l2)作为内部噪声进行拾音,生成与包含所拾音到的内部噪声相位相反的噪声消除信号(c2)。其结果是,将实际使用状态下的现有的ff方式的头戴式消噪耳机不能完全消除而作为内部噪声残留下来的噪声消声至规定的消声水平(l1)。

[0082]

如上所述,本发明的头戴式消噪耳机除了生成与利用第1麦克风拾音到的外部噪声对应的消除信号外,还会生成与利用第2麦克风拾音到的内部噪声对应的消除信号。其结果是,本发明的头戴式消噪耳机能够发挥高于现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果。

[0083]

图9是示出现有的混合方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路的结构的示意图。

[0084]

该图所示的前气室sfa、后气室sra是与图3所示的前气室sf、后气室sr对应的空间。

[0085]

现有的混合方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路(以下简称“现有的nc电路”)具有:麦克风信号放大部153a、nc信号产生电路154a、nc信号放大部155a、乐音输入端子156a、乐音信号放大部157a、误差校正nc电路18a、加法器19a。即,现有的nc电路与图3所示的头戴式消噪耳机1所具备的nc电路相比,具备误差校正nc电路18a和加法器19a。

[0086]

该图所示乐音输入端子156a、乐音信号放大部157a、第1麦克风16a、第2麦克风17a

各自的功能和结构与图3所示的乐音输入端子156、乐音信号放大部157、第1麦克风16、第2麦克风17各自的功能和结构相同。因此,省略乐音输入端子156a、乐音信号放大部157a、第1麦克风16a、第2麦克风17a各自的具体说明。

[0087]

麦克风信号放大部153a对来自第1麦克风16a的噪声信号进行放大。

[0088]

nc信号产生电路154a根据来自麦克风信号放大部153a的输出信号,生成噪声消除信号。nc信号产生电路154a生成与第1麦克风16a拾音到的外部噪声相位相反的噪声消除信号。nc信号产生电路154a通过加法器19a将噪声消除信号向nc信号放大部155a输出。关于加法器19a和nc信号放大部155a,参见后述内容。

[0089]

误差校正nc电路18a生成误差校正信号,该误差校正信号特别用于消除利用与来自第1麦克风16a的噪声信号对应的消除信号不能完全消声的噪声(以下简称“误差噪声”)。第2麦克风17a对误差噪声进行拾音,生成与误差信号对应的噪声信号并向误差校正nc电路18a输出。误差校正nc电路18a将误差校正信号向加法器19a输出。

[0090]

加法器19a将来自nc信号产生电路154a的噪声消除信号与来自误差校正nc电路18a的误差校正信号相加。加法器19a将加法信号向nc信号放大部155a输出。

[0091]

nc信号放大部155a对利用加法器19a相加而生成的加法信号(噪声消除信号和误差校正信号)进行放大。nc信号放大部155a的输出部(未图示)与头戴式耳机单元14a的一个输入部(未图示)连接。

[0092]

如图9所示,现有的混合方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路在现有的ff方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路基础上,包含第2麦克风17a、误差校正nc电路18a、加法器19a。

[0093]

另一方面,头戴式消噪耳机1具备的nc电路(参照图3)在现有的ff方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路的基础上,包含第2麦克风17、第2缓冲放大部152。即,第2麦克风17和第2缓冲放大部152作为对来自用户的头部(侧头部)与耳垫之间的间隙的噪声进行消声的过滤器发挥功能。此外,第2麦克风17和第2缓冲放大部152对用户的头部(侧头部)与耳垫之间的间隙的个体差异导致的用户固有的噪声自动补正噪声消除信号。

[0094]

需要说明的是,如前所述,第2缓冲放大部也可以是第2麦克风具备的阻抗变换部。此时,本发明的头戴式消噪耳机具备的nc电路仅在现有的ff方式的头戴式消噪耳机具备的nc电路的基础上增加第2麦克风而构成。即,本发明的头戴式消噪耳机能够减轻与噪声信号对应的信号处理,通过简单的nc电路实现与现有的混合方式同等的降噪效果。

[0095]

根据以上说明的实施方式,本发明的头戴式消噪耳机所具备的nc电路不必如同现有的混合方式的头戴式消噪耳机所具备的nc电路那样需要价格较高的误差校正nc电路和结构复杂的加法器。意即,与现有的混合方式的头戴式消噪耳机所具备的nc电路相比,本发明的头戴式消噪耳机所具备的nc电路的结构更简单。另一方面,本发明的头戴式消噪耳机能够实现高于现有的ff方式的头戴式消噪耳机的降噪效果。如上所述,本发明的头戴式消噪耳机能够通过简单的结构实现较高的降噪效果。

[0096]

附图标记说明

[0097]

1:头戴式消噪耳机

[0098]

10:左发声单元

[0099]

11:外壳

[0100]

11h:拾音孔(第1拾音孔)

[0101]

12:耳垫

[0102]

13:障板

[0103]

13h:拾音孔(第2拾音孔)

[0104]

14:头戴式耳机单元

[0105]

15:基板

[0106]

151:第1缓冲放大部

[0107]

152:第2缓冲放大部

[0108]

153:麦克风信号放大部

[0109]

154:噪声消除信号产生电路(nc信号产生电路)

[0110]

155:噪声消除信号放大部(nc信号放大部)

[0111]

156:乐音输入端子

[0112]

157:乐音信号放大部

[0113]

16:第1麦克风

[0114]

17:第2麦克风

[0115]

20:右发声单元

[0116]

21:外壳

[0117]

22:耳垫

[0118]

23:障板

[0119]

30:连结构件

[0120]

sf:前气室

[0121]

sr:后气室。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1