防抖驱动组件和摄像模组的制作方法

本技术涉及摄像模组领域,尤其涉及一种防抖驱动组件和摄像模组。

背景技术:

1、随着移动电子设备的普及,被用于移动电子设备的用于帮助使用者获取影像(例如,视频或者图像)的摄像模组的相关技术得到了迅猛的发展和进步,并且在近年来,摄像模组在诸如医疗、安防、工业生产等诸多的领域都得到了广泛的应用。

2、为了满足越来越广泛的市场需求,高像素、大芯片、小尺寸是现有摄像模组不可逆转的发展趋势。随着感光芯片朝着高像素和大芯片的方向发展,与感光芯片适配的光学部件(例如,滤光元件、光学镜头)的尺寸也逐渐增大,这给用于驱动光学部件以进行光学性能调整(例如,光学对焦、光学防抖等)的驱动元件带来的新的挑战。

3、具体地,现有的用于驱动光学部件的驱动元件为电磁式马达,例如,音圈马达(voice coil motor:vcm)、形状记忆合金驱动器(shape of memory alloy actuator:sma)等。然而,随着光学部件尺寸增加而导致的重量增加,现有的电磁式马达已逐渐无法提供足够的驱动力来驱动光学部件移动。量化来看,现有的音圈马达和形状记忆合金驱动器仅适于驱动重量小于100mg的光学部件,也就是,如果光学部件的重量超过100mg,现有的驱动器将无法满足摄像模组的应用需求。

4、此外,随着移动终端设备朝着小型化和薄型化的方向发展,驱动元件内部的部件布设密度也随之提高。相应地,现有的音圈马达内部设有线圈和磁铁,当两个磁铁距离过近(小于7mm),其内部磁场会产生相互影响,导致磁铁产生位移或抖动,降低其驱动控制的稳定性。

5、因此,需要一种适配的用于摄像模组的新型驱动方案,且,新型的驱动器不仅能满足摄像模组对于光学性能调整的驱动要求,且能够满足摄像模组轻型化和薄型化的发展需求。

技术实现思路

1、本技术的一优势在于提供了一种防抖驱动组件和摄像模组,其中,所述摄像模组采用新型的压电致动器作为驱动元件以不仅能够提供足够大的驱动力,而且,能够提供精度更高和行程更长的驱动性能,以满足所述摄像模组的光学性能调整的需求,例如,光学防抖的需求。

2、本技术的另一优势在于提供了一种防抖驱动组件和摄像模组,其中,采用合理的布设方案将所述压电致动器布设于所述摄像模组中,以满足摄像模组的结构和尺寸要求。

3、本技术的又一优势在于提供了一种防抖驱动组件和摄像模组,其中,所述防抖驱动组件仅配置一个防抖可动部来实现所述摄像模组在xoy平面内的防抖,也就是,所述防抖驱动组件具有相对简化的驱动配置。

4、本技术的又一优势在于提供了一种防抖驱动组件和摄像模组,其中,所述防抖驱动组件的导引装置和防抖驱动部被相对地设置于所述防抖可动部的两侧且所述导引装置、所述防抖可动部和所述防抖驱动部都被夹持地设置于所述防抖固定部所形成的收容腔内,这样,所述导引装置的导引元件除了在起到导引所述防抖可动部的移动外,还起到提供预压力以保持所述防抖驱动部摩擦耦接于所述防抖可动部。

5、通过下面的描述,本技术的其它优势和特征将会变得显而易见,并可以通过权利要求书中特别指出的手段和组合得到实现。

6、为实现上述至少一优势,本技术提供一种防抖驱动组件,其包括:

7、具有收容腔的防抖固定部;

8、被悬持地设置于所述防抖固定部的收容腔内的防抖可动部,以通过所述防抖可动部将所述收容腔分为上部和下部,其中,所述防抖可动部适于安装感光组件于其上;

9、设置于所述收容腔的下部的防抖驱动部,其中,所述防抖驱动部包括摩擦地耦接于所述防抖可动部的第一压电致动器和第二压电致动器,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器适于作动所述防抖可动部在x轴和y轴所设定的xoy平面内移动或绕着垂直于所述x轴和所述y轴的z轴在所述xoy平面内旋转;以及

10、被夹持地设置于所述收容腔的上部的导引元件,其中,被夹持的所述导引元件产生迫使所述防抖可动部抵触于所述第一压电致动器和所述第二压电致动器的预压力以通过所述预压力使得所述第一压电致动器和所述第二压电致动器摩擦地耦接于所述防抖可动部。

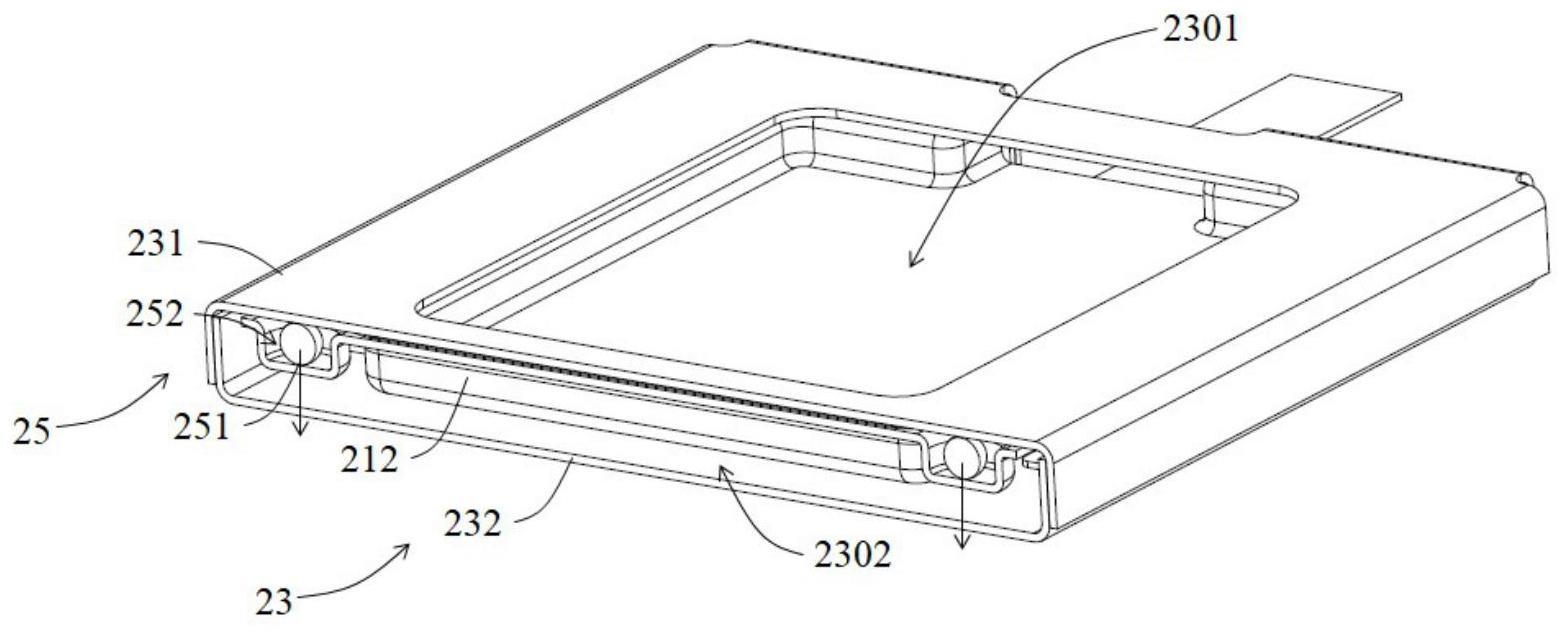

11、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖固定部包括基底和与所述基底相扣合的上盖,所述收容腔的上部形成于所述上盖和所述防抖可动部之间,所述收容腔的下部形成于所述基底和所述防抖可动部之间。

12、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖可动部与所述基底之间具有间隙,所述防抖可动部与所述上盖之间具有间隙,通过这样的方式,所述防抖可动部被悬持于所述防抖固定部的收容腔内。

13、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖可动部被平稳地夹持于所述第一压电致动器和所述导引元件之间以及所述第二压电致动器和所述导引元件之间。

14、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖可动部包括载体主体和自所述载体主体向外延伸的载体延伸臂,其中,所述导引元件被夹持于所述上盖的下表面和所述载体延伸臂的上表面之间,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器摩擦地耦接于所述载体延伸臂的下表面。

15、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖可动部进一步包括形成于所述载体延伸臂的下表面的摩擦板,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器摩擦地耦接于所述摩擦板。

16、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖驱动组件进一步包括凹陷地形成于所述载体延伸臂的上表面的第一导引槽,所述导引元件被收容于所述第一导引槽内,所述导引元件和所述第一导引槽形成用于导引所述防抖可动部和该感光组件进行移动的导引装置,其中,所述导引元件的至少一部分突出于所述凹槽并抵触于所述上盖的下表面,通过这样的方式,所述导引元件被夹持于所述上盖的下表面和所述载体延伸臂的上表面之间。

17、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述导引元件为滚珠。

18、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述导引元件为滑块。

19、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一导引槽沿着所述x轴所设定的方向延伸,所述导引装置进一步包括凹陷地形成于所述上盖的下表面的第二导引槽,所述第二导引槽沿着所述y轴所设定的方向延伸。

20、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一导引槽沿着所述y轴所设定的方向延伸,所述导引装置进一步包括凹陷地形成于所述上盖的下表面的第二导引槽,所述第二导引槽沿着所述x轴所设定的方向延伸。

21、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一导引段和所述第二导引槽相对设置且相互交叉。

22、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器具有相同的高度尺寸。

23、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器的高度尺寸为0.7mm-0.9mm。

24、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器为行波式压电致动器,其中,所述第一压电致动器包括第一压电陶瓷板和突出于所述第一压电陶瓷板的第一摩擦驱动部,所述第一压电陶瓷板适于在被电驱动后发生形变以带动所述第一摩擦驱动部做单向偏摆往复运动;其中,所述第二压电致动器包括第二压电陶瓷板和突出于所述第二压电陶瓷板的第二摩擦驱动部,所述第二压电陶瓷板适于在被电驱动后发生形变以带动所述第二摩擦驱动部做单向偏摆往复运动。

25、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电陶瓷板被设置于所述防抖固定部,所述第一摩擦驱动部摩擦地耦接于所述防抖可动部、所述第二压电陶瓷板被设置于所述防抖固定部,所述第二摩擦驱动部摩擦地耦接于所述防抖可动部。

26、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器相互平行地布设于该感光组件的相对的两侧。

27、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器相对于该感光组件以所述x轴或者所述y轴为对称轴对称地布置于该感光组件的相对的两侧。

28、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一压电致动器适于沿着所述x轴所设定的方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述x轴所设定的方向进行移动,且所述第二压电致动器适于沿着所述x轴所设定的方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述x轴所设定的方向进行移动,以通过所述第一压电致动器和所述第二压电致动器作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述x轴所设定的方向进行移动;

29、其中,所述第一压电致动器适于沿着所述y轴所设定的方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述y轴所设定的方向进行移动,且所述第二压电致动器适于沿着所述y轴所设定的方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述y轴所设定的方向进行移动,以通过所述第一压电致动器和所述第二压电致动器作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述y轴所设定的方向进行移动;

30、其中,所述第一压电致动器适于沿着所述x轴所设定的第一方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述x轴所设定的第一方向进行移动,且所述第二压电致动器适于沿着所述x轴所设定的与所述第一方向相反的第二方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述x轴所设定的第二方向进行移动,以通过所述第一压电致动器和所述第二压电致动器作动该感光组件绕所述z轴在所述xoy平面内进行旋转;

31、其中,所述第一压电致动器适于沿着所述y轴所设定的第一方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述y轴所设定的第一方向进行移动,且所述第二压电致动器适于沿着所述y轴所设定的与所述第一方向相反的第二方向形变以作动所述防抖可动部和该感光组件沿着所述y轴所设定的第二方向进行移动,以通过所述第一压电致动器和所述第二压电致动器作动该感光组件绕所述z轴在所述xoy平面内进行旋转。

32、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖驱动组件进一步包括设置于所述防抖可动部和所述基底之间的驱动基板,所述驱动基板包括至少一导电端和自所述导电端往外延伸的连接端,所述第一压电致动器和所述第二压电致动器电连接于所述至少一电连接端。

33、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述至少一导电端包括第一导电端和第二导电端,所述第一压电致动器电连接于所述第一导电端,所述第二压电致动器电连接于所述第二导电端。

34、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖可动部具有形成于所述载体主体的侧壁的开槽,所述开槽被配置为允许该感光组件的线路板自所述开槽伸出所述安置槽。

35、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述基底具有形成于其侧壁的开口,其中,所述连接端子所述至少一导电端往外延伸并穿过所述开口。

36、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述开口和所述开槽具有高度差。

37、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述防抖驱动组件进一步包括设置于所述防抖驱动部和所述防抖固定部之间的预压力装置,以通过所述预压力装置所提供的预压力迫使所述防抖驱动部摩擦地耦接于所述防抖可动部。

38、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述预压力装置包括设置于所述基底和所述第一压电致动器的第一压电陶瓷板之间的第一弹性元件,以通过所述第一弹性元件自身的弹力产生所述预压力以迫使所述第一压电致动器的第一摩擦驱动部抵触于所述摩擦板,通过这样的方式使得所述第一压电致动器的第一摩擦驱动部摩擦地耦接于所述摩擦板;所述预压力装置还包括设置于所述基底和所述第二压电致动器的第二压电陶瓷板之间的第二弹性元件,以通过所述第二弹性元件自身的弹力产生的所述预压力迫使所述第二压电致动器的第二摩擦驱动部抵触于所述摩擦板,通过这样的方式使得所述第二压电致动器的第二摩擦驱动部摩擦地耦接于所述摩擦板。

39、在根据本技术的防抖驱动组件中,所述第一弹性元件和所述第二弹性元件的厚度尺寸为10um至50um。

40、根据本技术的另一方面,还提供了一种摄像模组,其包括:

41、光学镜头;

42、感光组件,包括线路板和电连接于所述线路板的感光组件,其中,所述光学镜头被保持于所述感光组件的感光路径上;以及

43、如上所述的防抖驱动组件,其中,所述感光组件被安装于所述防抖驱动组件的防抖可动部。

44、通过对随后的描述和附图的理解,本技术进一步的目的和优势将得以充分体现。

45、本技术的这些和其它目的、特点和优势,通过下述的详细说明,附图和权利要求得以充分体现。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!