耳机装置的制作方法

1.本发明涉及一种电子装置,特别是有关于一种耳机装置。

背景技术:

2.随着科技不断进步,为了方便用户聆听声音信息,耳机装置已逐渐成为必要配件。并且,耳机装置提供了聆听者较佳的声音传输,使聆听者能够清楚地听到及了解声音的内容。然而,目前耳机装置透过扬声器发声,而扬声器动作时所产生的振动将直接传递至耳机装置的壳体,从而影响耳机装置的声音质量。因此,如何改善耳机装置内的振动问题,使耳机装置所传输的声音具有良好的质量,是十分重要的课题。

技术实现要素:

3.基于此,本发明提供一种耳机装置,其可降低扬声器传递至壳体的振动,而具有良好的声音质量。

4.一种耳机装置,包括壳体、置放座、扬声器、复数第一缓冲件以及复数第二缓冲件。壳体具有内壁。内壁框围形成有第一腔室。出音管自壳体的前端凸出。出音管与第一腔室声学连通。置放座设置在壳体的第一腔室内。置放座定义有内表面与外表面。置放座的内表面框围形成有第二腔室。第二腔室与壳体的出音管声学连通。扬声器设置在置放座的第二腔室内。这些第一缓冲件设置于置放座的内表面与扬声器之间,构成置放座的内表面与扬声器之间具有第一间隙。这些第二缓冲件设置于置放座的外表面与壳体的内壁之间,构成置放座的外表面与壳体的内壁具有第二间隙。

5.在其中一个实施例中,上述的壳体的前端靠近出音管定义承靠端。承靠端供置放座的一端承靠。置放座的一端具有开口。部分的扬声器凸出于置放座的开口并插接于出音管。

6.在其中一个实施例中,上述的置放座的一端设置弹性件。弹性件承靠于壳体的承靠端。弹性件的硬度小于置放座的硬度。

7.在其中一个实施例中,上述的置放座的硬度大于这些第一缓冲件的硬度及这些第二缓冲件的硬度。

8.在其中一个实施例中,上述的每一个第二缓冲件包括支撑部及相对应的应力分散部。支撑部与应力分散部呈同一轴向设置。每一个支撑部由置放座的外表面向外凸伸,且相对应的应力分散部介于支撑部与壳体的内壁之间。

9.在其中一个实施例中,上述的每一个支撑部包括第一支撑层及相对应的第二支撑层。第一支撑层及第二支撑层呈同一轴向设置。每一个第一支撑层由置放座的外表面向外凸伸。相对应的第二支撑层位于第一支撑层与应力分散部之间。第二支撑层的硬度大于第一支撑层的硬度。第一支撑层的硬度大于应力分散部的硬度。

10.在其中一个实施例中,上述的耳机装置更包括固定件。固定件设置在出音管内。固定件固定部分的扬声器。

11.在其中一个实施例中,上述的固定件的硬度小于出音管的硬度。

12.在本发明的耳机装置中,由于置放座是分别透过第一缓冲件及第二缓冲件与扬声器及壳体接触,因此置放座可不直接与扬声器及壳体接触。据此,相较于习知耳机装置,置放座是采用包覆的形式固定扬声器,使扬声器作动时产生的振动直接传递至置放座及壳体,并影响壳体内的其余组件,而破坏耳机装置输出的声音质量,本发明的耳机装置可藉由上述第一缓冲件与第二缓冲件的设置,也就是减少置放座与扬声器及壳体的接触,改善扬声器的振动的传递,避免影响壳体内的其余组件,从而使耳机装置输出具有良好质量的声音。

附图说明

13.图1是本发明一实施例中的耳机装置的侧视图。

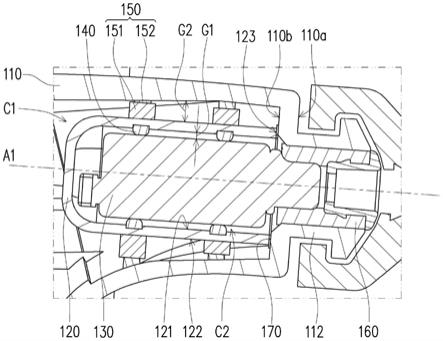

14.图2a是图1的耳机装置的剖面图。

15.图2b是图2a的耳机装置的局部放大图。

16.图3是图2b的耳机装置的置放座、复数第一缓冲件及复数第二缓冲件的立体图。

17.图4是本发明另一实施例的耳机装置的置放座、复数第一缓冲件及复数第二缓冲件的立体图。

18.50:耳塞

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

50a:卡合凹部

19.60:音频处理模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

70:电池模块

20.80:麦克风

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

100:耳机装置

21.110:壳体

22.110a:前端

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

110b:承靠端

23.111:内壁

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

112:出音管

24.112a:卡合凸部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

120、120a:置放座

25.121:内表面

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

122:外表面

26.123:端

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

124:开口

27.130:扬声器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

140:第一缓冲件

28.150:第二缓冲件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

151、151a:支撑部

29.151-1:第一支撑层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

151-2:第二支撑层

30.152:应力分散部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

160:固定件

31.170:弹性件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

c1:第一腔室

32.c2:第二腔室

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

g1:第一间隙

33.g2:第二间隙

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

a1:伸设方向

具体实施方式

34.图1是本发明一实施例的耳机装置的侧视图。图2a是图1的耳机装置的剖面图。图2b是图2a的耳机装置的局部放大图。图3是图2b的耳机装置的置放座、复数第一缓冲件及复数第二缓冲件的立体图。需说明的是,为了清楚表示壳体110的结构,图1中部分的壳体110以虚线绘示。

35.请先同时参考图1及图2a,本实施例的耳机装置100包括耳塞50、麦克风80、电池模

块70、音频处理模块60、壳体110、置放座120及扬声器130。耳塞50组装至壳体110外,且麦克风80、电池模块70、音频处理模块60、置放座120及扬声器130分别设置于壳体110中。

36.请参考图2a,在本实施例中,壳体110具有内壁111,且内壁111框围形成有第一腔室c1。一出音管112自壳体110的前端110a沿壳体110的伸设方向a1凸出并与第一腔室c1声学连通,且出音管112相对于壳体110的前端110a的一侧具有供耳塞50的卡合凹部50a固定的卡合凸部112a。

37.请参考图2b,在本实施例中,置放座120设置在壳体110的第一腔室c1内,并定义有内表面121与外表面122,且置放座120的内表面121框围形成有第二腔室c2。扬声器130设置在置放座120的第二腔室c2内,使扬声器130所产生的声音能够由壳体110的出音管112导出。

38.详细而言,请同时参考图2b及图3,在本实施例中,耳机装置100包括复数第一缓冲件140及复数第二缓冲件150。这些第一缓冲件140分别设置于置放座120的内表面121与扬声器130之间,而使置放座120的内表面121与扬声器130之间具有第一间隙g1。这些第二缓冲件150分别设置于置放座120的外表面122与壳体110的内壁111之间,而使置放座120的外表面122与壳体110的内壁111具有第二间隙g2。

39.此处,须说明的是,在本实施例中,置放座120的硬度大于第一缓冲件140及第二缓冲件150的硬度,而使置放座120具有足够的强度支撑扬声器130,并稳固地固定于壳体110的内壁111,但不以此为限。

40.在一实施例中,置放座120例如是由金属制成,而可防止扬声器130振动所产生的声音传递至壳体110,但不以此为限。在一实施例中,第一缓冲件140的材料及第二缓冲件150的材料例如是热塑性弹性体,而可吸收扬声器130所产生的部分振动,但不以此为限。在一实施例中,第一缓冲件140的伸设方向与第二缓冲件150的伸设方向呈同一轴向设置,但不以此为限。在其他实施例中,第一缓冲件140的伸设方向与第二缓冲件150的伸设方向不呈同一轴向设置,但不以此为限。

41.值得一提的是,在本实施例的耳机装置100中,由于置放座120是分别透过第一缓冲件140及第二缓冲件150与扬声器130及壳体110接触,因此置放座120可不直接与扬声器130及壳体110接触。

42.相较于习知耳机装置,本实施例的耳机装置100可藉由上述第一缓冲件140与第二缓冲件150的设置,减少置放座120与扬声器130及壳体110的接触,改善扬声器130的振动的传递,避免影响壳体110内的收音组件,从而使耳机装置100输出具有良好质量的声音。

43.以下进一步说明耳机装置100。

44.请同时参考图2b及图3,在本实施例中,壳体110的前端110a靠近出音管112定义为一承靠端110b。承靠端110b供置放座120的一端123承靠。置放座120的一端123具有开口124(图3),且部分的扬声器130凸出于置放座120的开口124并插接于出音管112,以使壳体110、置放座120及扬声器130共同形成第二腔室c2。

45.详细而言,请参考图2b,在本实施例中,耳机装置100更包括固定件160及弹性件170。固定件160设置在出音管112内,且固定件160固定部分的扬声器130。置放座120的一端123设置弹性件170,且弹性件170承靠于壳体110的承靠端110b。

46.此处需说明的是,在本实施例中,固定件160的硬度小于出音管112的硬度,以使固

定件160能够夹持扬声器130,并避免扬声器130与壳体110直接接触,而将扬声器130的振动直接传递至壳体110的状况。在本实施例中,弹性件170的硬度小于置放座120的硬度,可避免置放座120与壳体110直接接触,而将扬声器130的振动传递至壳体110的状况。

47.在一实施例中,固定件160的材料例如是橡胶,以在夹持扬声器130的同时,吸收扬声器130所产生的部分振动,但不以此为限。在一实施例中,弹性件170的材料例如是橡胶,以防止设置扬声器130所产生的振动经由置放座120传递至壳体110,但不以此为限。

48.请同时参考图2b及图3,在本实施例中,每一个第二缓冲件150包括支撑部151及相对应的应力分散部152。支撑部151与应力分散部152呈同一轴向设置。每一个支撑部151由置放座120的外表面122向外凸伸,且相对应的应力分散部152介于支撑部151与壳体110的内壁111之间。

49.需说明的是,这些支撑部151的硬度例如是大于这些应力分散部152的硬度,使得置放座120具有足够的结构强度,将置放座120本身及扬声器130稳固地固定于壳体110的内壁111,但不以此为限。在一实施例中,这些支撑部151例如是一体成型于置放座120的外表面122,但不以此为限。

50.在此必须说明的是,下述实施例沿用前述实施例的组件标号与部分内容,其中采用相同的标号来表示相同或近似的组件,并且省略了相同技术内容的说明。关于省略部分的说明可参照前述实施例,下述实施例不再重复赘述。

51.图4是本发明的另一实施例的耳机装置的置放座、复数第一缓冲件及复数第二缓冲件的立体图。请同时参考图3与图4,本实施例的置放座120a与图3的置放座120相似,两者的差异在于:支撑部151a的结构。

52.请参考图4,在本实施例中,每一个支撑部151a包括第一支撑层151-1及相对应的第二支撑层151-2。第一支撑层151-1及第二支撑层151-2呈同一轴向设置。每一个第一支撑层151-1由置放座120a的外表面122向外凸伸,且位于置放座120a与第二支撑层151-2之间。相对应的第二支撑层151-2位于第一支撑层151-1与应力分散部152之间。在此,需说明的是,在一实施例中,第一支撑层151-1的材料例如是聚氨酯(polyurethane,pu),但不以此为限。在一实施例中,第二支撑层151-2例如是由金属制成,但不以此为限。

53.详细而言,在本实施例中,第二支撑层151-2的硬度大于第一支撑层151-1的硬度,且第一支撑层151-1的硬度大于应力分散部152的硬度,而可藉由上述结构,让扬声器130产生的振动于置放座120a上具有应力分散的效果,并使扬声器130的振动衰减。

54.综上所述,在本发明的耳机装置中,由于置放座是分别透过第一缓冲件及第二缓冲件与扬声器及壳体接触,因此置放座可不直接与扬声器及壳体接触。据此,相较于习知耳机装置,置放座是采用包覆的形式固定扬声器,使扬声器作动时产生的振动直接传递至置放座及壳体,并影响壳体内的其余组件,而破坏耳机装置输出的声音质量,本发明的耳机装置可藉由上述第一缓冲件与第二缓冲件的设置,也就是减少置放座与扬声器及壳体的接触,改善扬声器的振动的传递,避免影响壳体内的其余组件,从而使耳机装置输出具有良好质量的声音。

55.虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1