摄像模组的制作方法

本技术涉及模组组装领域,尤其涉及摄像模组。

背景技术:

1、随着移动电子设备的普及,被应用于移动电子设备的用于帮助使用者获 取影像的摄像模组的相关技术得到了迅猛的发展和进步,摄像模组已经普遍 安装在诸如平板电脑、笔记本电脑以及智能手机等移动电子设备中。

2、为了满足越来越广泛的市场需求,高像素、大芯片、小尺寸、大光圈是 现有摄像模组不可逆转的发展趋势。然而,要在同一摄像模组实现高像素、 大芯片、小尺寸、大光圈四个方面的需求是有很大难度的。例如,第一,市 场对摄像模组的成像质量提出了越来越高的需求,如何以较小的摄像模组体 积获得更高的成像质量已成为紧凑型摄像模组(例如用于手机的摄像模组) 领域的一大难题,尤其是建立在手机行业高像素、大光圈、大芯片等技术发 展趋势的前提下;第二,手机的紧凑型发展和手机屏占比的增加,让手机内 部能够用于前置摄像模组的空间越来越小;后置摄像模组的数量越来越多, 占据的面积也越来越大,导致手机其他配置诸如电池尺寸、主板尺寸相应缩 小,为了避免其他配置的牺牲,市场希望后置摄像模组体积能缩小,即实现 小尺寸封装;第三,随着高像素芯片普及和视频拍摄等功能逐步提升,芯片 能耗和散热成为重要问题,需要在模组设计制造过程中加以解决。

3、上述市场需求是摄像模组封装行业的发展瓶颈,造成上述需求迟迟未得 到解决的问题原因分析主要如下:

4、(1)高像素、大芯片尺寸:由于其芯片尺寸逐步提升,比如现阶段比 较常见的4800万像素以上芯片,其尺寸1/2英寸,未来1/1.7英寸芯片乃至 更大尺寸芯片普及,导致芯片尺寸快速增大,但是由于感光芯片相对一般芯 片要薄,只有0.15mm左右厚度,所以大芯片更容易产生场曲问题。同时, 由于芯片和线路板之间一般通过胶水连接,胶水涂布一般呈现四周低中间高 的形态,比如米字型画胶,导致芯片中部会微微隆起。再者,芯片贴附时,由于吸嘴从上部吸取芯片,导致芯片也会成像四周低于中央的弯曲形态。还 有,芯片、胶水、线路板之间产品热膨胀系数(cte)指数不同,比如芯片cte 是6ppm/c,而pcb是14ppm/c,模组组装工艺中一般都有烘烤工艺,基于 各种材质cte系数不同会导致芯片弯曲问题,而目前业内常规采用的软硬 结合板由于采用层压工艺,自带翘曲较为严重,也会加剧芯片弯曲问题。而 上述芯片弯曲问题会在最终的模组成像上造成芯片场曲问题,并最终影响成像品质。

5、(2)小型化/小尺寸:随着感光芯片朝着高像素和大尺寸的方向发展, 与感光芯片适配的摄像模组内的其他光学部件的尺寸也将增大。例如,对于 摄像模组的截面尺寸而言(即,x轴和y轴方向上的尺寸),由于感光芯片 的像面变大,导致光学镜头的尺寸变大,而光学镜头的尺寸增加又会导致用 于驱动光学镜头移动的马达的尺寸变大,进而导致模组整体截面尺寸的增 加。应可以理解,由于光学镜头的尺寸增大,对用于驱动光学镜头进行移动 的马达的驱动力要求需提高,相应地,马达中的回复器件,例如弹片,的尺寸 需增加,驱动所需的线圈和磁石也会因为相对行程的变化,尺寸也需增加。

6、(3)大光圈

7、为了提高摄像模组的进光量以提高成像质量,摄像模组倾向于采用大光 圈的光学方案。在大光圈的方案中,光学镜头中光学透镜的孔径要大得多, 这会导致光学镜头的最大外径尺寸大于感光芯片的长边长度,造成光学镜头 的截面尺寸比感光芯片的截面尺寸大的局面。

8、因此,需要一种满足高像素、大芯片、小尺寸和大光圈的模组设计方案 和制备方案。

技术实现思路

1、本技术的一优势在于提供一种摄像模组,其中,所述摄像模组包括感光 组件、被保持于所述感光组件的感光路径上的光学镜头,以及,用于驱动所 述感光组件相对于所述光学镜头进行移动的芯片驱动组件。特别地,在本申 请实施例中,所述感光组件采用由加成法或半加成法制得的线路板作为安装 基板并通过特殊的工艺和结构设计来充分发挥所述线路板的优势和弥补其 劣势。

2、通过下面的描述,本技术的其它优势和特征将会变得显而易见,并可以 通过权利要求书中特别指出的手段和组合得到实现。

3、为实现上述至少一优势,本技术提供一种感光组件,其包括:

4、感光组件;

5、被保持于所述感光组件的感光路径上的光学镜头;以及

6、用于驱动所述感光组件相对于所述光学镜头进行移动的芯片驱动组件;

7、其中,所述感光组件,包括:

8、线路板,具有相对的上表面和下表面,以及,贯穿地形成于所述上 表面和所述下表面之间的通孔;

9、感光芯片,具有相对的上表面和下表面,所述上表面具有感光区域 和位于所述感光区域周围的非感光区域,其中,所述感光芯片的上表面电连 接于所述线路板的下表面,且所述感光芯片的感光区域对应于所述通孔;及

10、模塑体,包括一体地结合于所述线路板的上表面的第一模塑单元和 一体地结合于所述线路板的下表面的第二模塑单元;

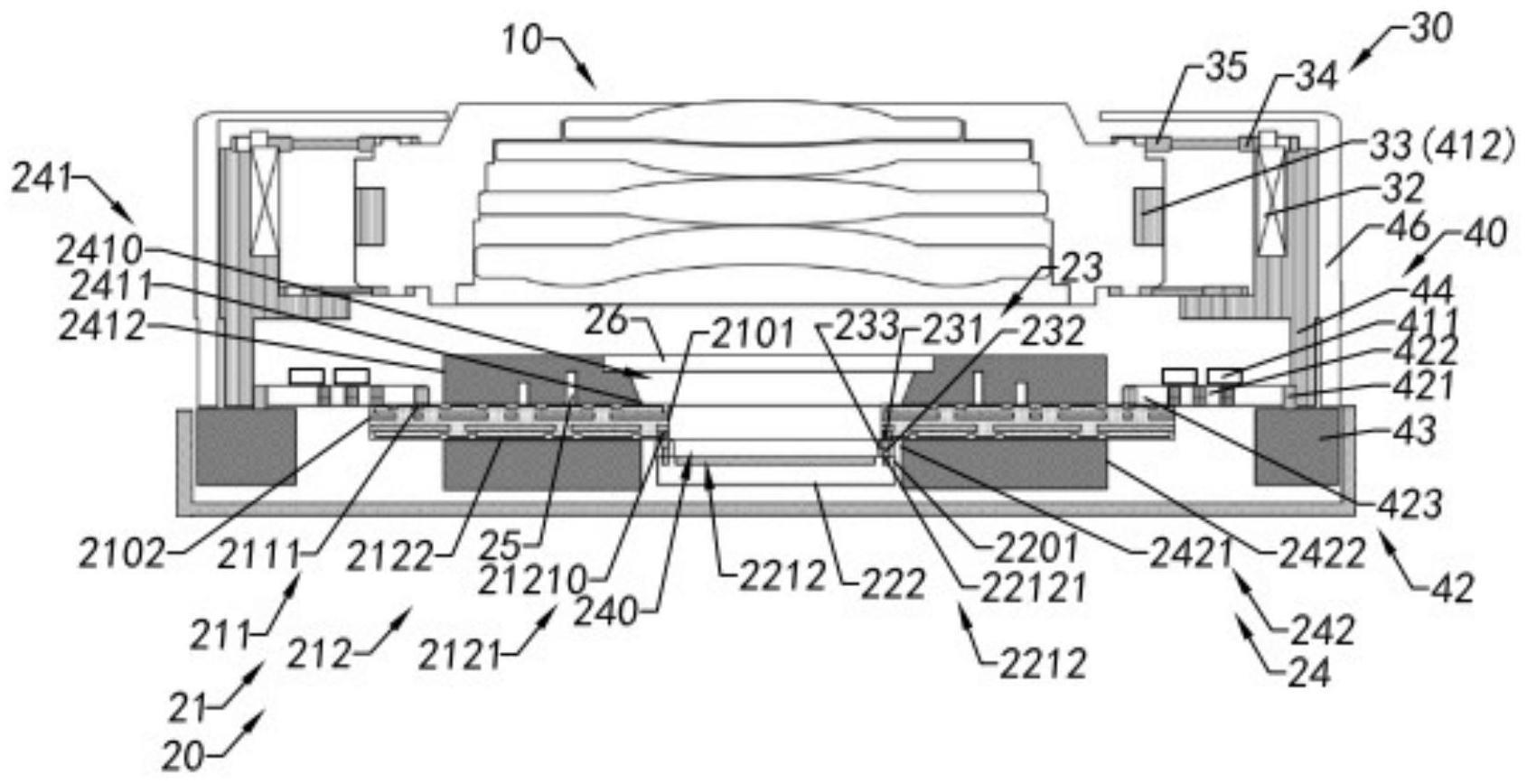

11、其中,所述芯片驱动组件,包括:驱动单元、引线框架、防抖支架和防 抖外壳,其中,所述感光组件被收容于所述防抖外壳内,所述防抖支架被固 定于所述防抖外壳内且位于所述感光组件的外侧,所述引线框架延伸于所述 感光组件和所述防抖支架之间且所述感光组件通过所述引线框架相对于所 述防抖支架可移动,所述驱动单元适于驱动所述感光组件相对于所述防抖支 架进行移动以进行光学防抖。

12、在根据本技术的摄像模组中,所述引线框架包括被设置于所述防抖支架 的固定板、被设置于所述线路板的移动板和连接所述移动板和所述固定板的 弹性连接带。

13、在根据本技术的摄像模组中,所述移动板被固定于且电连接于所述线路 板的上表面。

14、在根据本技术的摄像模组中,所述移动板被固定于且电连接于所述线路 板的下表面。

15、在根据本技术的摄像模组中,所述驱动单元包括驱动线圈和与所述驱动 线圈对应的驱动磁石,其中,所述驱动线圈被设置于所述线路板的上表面且 位于所述第一模塑单元的外侧。

16、在根据本技术的摄像模组中,所述第一模塑单元具有外侧周缘和内侧周 缘,所述第一模塑单元的外侧周缘邻近于所述驱动线圈,所述第一模塑单元 的内侧周缘邻近于所述线路板的内周缘,所述线路板的内周缘形成所述通 孔。

17、在根据本技术的摄像模组中,所述感光芯片和所述线路板在所述线路板 的下表面的结合处对应于所述线路板的上表面的位置被所述第一模塑单元 所包覆。

18、在根据本技术的摄像模组中,所述第二模塑单元具有外侧周缘和内侧周 缘,所述第一模塑单元的内侧周缘相对于所述第二模塑单元的内侧周缘更邻 近于所述线路板的内周缘。

19、在根据本技术的摄像模组中,所述第一模塑单元沿所述摄像模组设定的 高度方向在所述线路板的上表面的第一投影区域的面积小于所述第二模塑 单元沿所述高度方向在所述线路板的下表面的第二投影区域的面积。

20、在根据本技术的摄像模组中,所述线路板具有外周缘,所述第二模塑单 元的外侧周缘相对于所述第一模塑单元的外侧周缘更邻近所述线路板的外 周缘。

21、在根据本技术的摄像模组中,所述驱动单元包括四个所述驱动线圈,4 个所述驱动线圈位于所述第一模塑单元的四个转角处。

22、在根据本技术的摄像模组中,所述移动板包括移动板主体和自所述移动 板主体的内侧边框的向内延伸的至少一导电突出部,所述至少一导电突出部 电连接于所述线路板的上表面。

23、在根据本技术的摄像模组中,所述至少一导电突出部包括四个所述导电 突出部,四个所述导电突出部分别对应于所述第一模塑单元的外侧周缘的四 条侧边的中部。

24、在根据本技术的摄像模组中,所述感光组件还包括电连接于所述线路板 的上表面的至少一电子元器件,所述至少一电子元器件的至少一部分被包覆 于所述第一模塑单元内,所述第一模塑单元的高度尺寸为0.2mm-0.5mm,所 述第二模塑单元环绕地形成于所述感光芯片的周围,所述第二模塑单元的底 表面低于所述感光芯片的下表面,所述第二模塑单元的高度尺寸为 0.2mm-0.3mm。

25、在根据本技术的摄像模组中,所述线路板包括形成于所述下表面的多个 第一电连接端,所述感光芯片包括形成于所述感光芯片的上表面的非感光区 域的多个第二电连接端,所述多个第二电连接端分别与所述多个第一电连接 端相对应;

26、其中,所述感光组件还包括多个一体电导通结构,其中,位于所述感光 芯片的上表面的所述多个第二电连接端通过所述多个一体电导通结构电连 接于位于所述线路板的下表面的多个第一电连接端,通过这样的方式,所述 感光芯片电连接于所述线路板的下表面且所述线路板的通孔对应于所述感 光芯片的感光区域。

27、在根据本技术的摄像模组中,位于所述感光芯片的上表面的所述多个第 二电连接端通过所述多个一体电导通结构电连接于位于所述线路板的下表 面的多个第一电连接端,且每一对相互电连接的所述第一电连接端和所述第 二电连接端通过所述多个一体电导通结构进行绝缘,其中,每一所述一体电 导通结构包括电连接于所述第一电连接端的第一电结合件以及电连接于所 述第二电连接端的第二电结合件,所述第一电结合件与所述第二电结合件共 晶结合,其中,每一所述一体电导通结构还包括包覆于共晶结合的所述第一 电结合件和所述第二电结合件的周围的绝缘介质,以通过所述绝缘介质使得 每一对相互电连接的所述第一电连接端和所述第二电连接端相互绝缘。

28、在根据本技术的摄像模组中,所述感光组件进一步包括设置于所述第一 模塑单元的第二光学透镜。

29、在根据本技术的摄像模组中,所述摄像模组的后焦尺寸为 0.41mm-0.72mm,所述摄像模组的后焦尺寸为所述第二光学透镜与所述感光 芯片之间的距离,所述摄像模组的后焦尺寸与所述摄像模组的光学总长之间 的比值为0.05-0.2。

30、通过对随后的描述和附图的理解,本技术进一步的目的和优势将得以充 分体现。

31、本技术的这些和其它目的、特点和优势,通过下述的详细说明,附图和 权利要求得以充分体现。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!