基于体温监测的发热告警方法及相关设备与流程

本技术涉及计算机,尤其涉及一种基于体温监测的发热告警方法及相关设备。

背景技术:

1、体温是人体一项十分重要的生理体征,是保证新陈代谢和生命活动正常进行的必要条件。一些疾病的发生往往伴随着人体体温异常的情况,体温除了在疾病初筛等方面有重要作用外,还在运动健康、生活习惯和智能家居等很多应用场景都扮演着重要角色。

2、目前的测温产品有电子体温计、耳温枪、额温枪、体温贴和测温手环等等,其测温原理都是基于热敏电阻、红外热辐射和热通量中的一种或多种。但是,电子体温计、耳温枪和额温枪等设备均是对用户进行单词体温测量,不适用于需要长期连续监测体温的场景。而体温贴和测温手环大多采用热敏电阻测温原理,需要算法进行补偿,体温检测精度得不到保证。

3、一般来说,请参见图1,图1是本技术实施例提供的一种单点截断式告警的示意图。从图1可以看出,体温贴或测温手环等可穿戴设备,往往采用单点截断式告警机制,即在应用程序(application,app)内部设置体温告警阈值(比如说37.5℃)。当体温贴或测温手环等可穿戴设备测量得到的体温高于上述阈值,则进行发热告警。但是,由于环境因素和个体差异性影响,用户在某些场景下也会出现体温高于37.5℃的情况。因此,采用单点截断式告警机制的发热误报几率较大,造成用户的不解和困扰,导致用户对体温的理解出现偏差,同时难以满足不同用户的需求。

技术实现思路

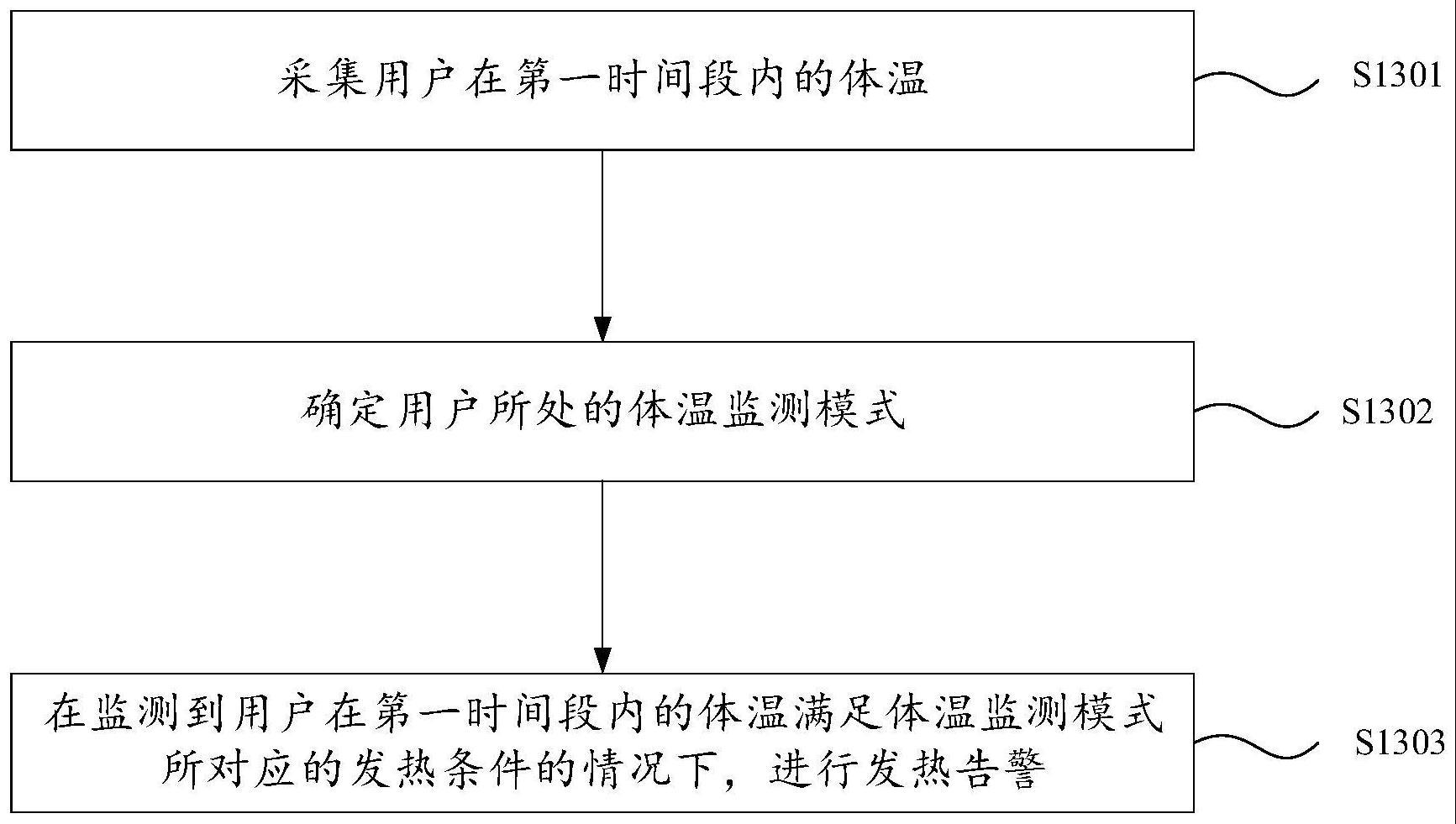

1、本技术实施例提供了一种基于体温监测的发热告警方法及相关设备,在确定用户所处的体温监测模式,可以在监测到用户的体温满足体温监测模式多对应的发热条件后,进行发热报警,提高发热报警的准确性。

2、第一方面,本技术实施例提供的一种基于体温监测的发热告警方法,应用于可穿戴设备,该方法可以包括:采集所述用户在第一时间段内的体温,所述第一时间段为所述可穿戴设备附着于所述用户皮肤上的时间;确定用户所处的体温监测模式;在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警;其中,所述发热条件包含一种或多种体温及每种体温对应的时间;不同体温监测模式对应于不同的发热条件。

3、在本技术中,可穿戴设备可以采集用户的体温,在确定用户所处的体温监测模式后,将监测用户的体温是否满足体温监测模式所对应的发热条件,在满足的情况下,说明用户存在发热情况,将进行发热告警。与现有的单点截断式的判断方式所不同的是,本技术的不同的体温监测模式对应于不同的发热条件。可以避免由于环境因素和个体差异的影响,部分用户的体温在某些场景下会出现体温高于某一发热温度的情况。因此,可以减少发热误报风险,提高用户的使用感。

4、在一种可能的实现方式中,所述体温监测模式包含以下一种或多种:智能模式、日用模式、睡眠模式和运动模式。

5、在本技术中,基于体温监测的发热告警可以覆盖日常家居、办公、睡眠、运动等场景,不同的场景对应于不同的发热条件,通过场景划分可以提供更为准确的发热告警。基于分段阈值,引入时间维度,每个体温段对应于不同的持续时间,在满足时长限制的情况下,才进行发热告警,从而可以减少误报风险,提高用户的使用感。

6、在一种可能的实现方式中,所述用户所处的体温监测模式为所述智能模式,所述在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警,包括:在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第一体温的时间大于第一时间的情况下,监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第三体温的时间大于第三时间时,进行发热告警;其中,所述第三体温大于所述第一体温,所述第三时间大于或等于所述第一时间。

7、在一种可能的实现方式中,还包括:在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第一体温的时间大于第一时间的情况下,监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第二体温的时间大于第二时间时,进行发热告警;其中,所述第三体温大于所述第二体温,所述第二时间大于所述第一时间。

8、在一种可能的实现方式中,还包括:在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第一体温的时间大于第一时间的情况下,监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过第二体温的时间小于第二时间时,确定所述用户的当前状态为睡眠状态;在所述睡眠状态下,监测到所述用户在所述第一时间段内体温超过第一体温的时间大于第四时间的情况下,进行发热告警;其中,所述第四时间大于所述第一时间。

9、在一种可能的实现方式中,所述用户所处的体温监测模式为所述智能模式,所述在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警,包括:在监测到所述用户在所述第一时间段内的第一体温的持续时间大于第一时间的情况下,监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第二体温的时间小于第二时间时,确定所述用户的当前状态为运动状态;在所述运动状态下,监测到所述用户在所述第一时间段内的第一体温大于第五时间的情况下,进行发热告警;其中,所述第五时间大于所述第一时间。

10、在一种可能的实现方式中,所述用户所处的体温监测模式为所述智能模式,所述在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警,包括:在监测到所述用户在所述第一时间段内的第一体温的持续时间大于第一时间的情况下,监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第二体温的时间小于第二时间时,确定所述用户的当前状态为日常状态;在所述日常状态下,监测到所述用户在所述第一时间段内的第一体温大于第六时间的情况下,进行发热告警;其中,所述第六时间大于所述第一时间。

11、可以看出,在智能模式下,基于分段阈值,引入时间维度,每个体温段对应于不同的持续时间,在满足时长限制的情况下,才进行发热告警。并且,还考虑到睡眠状态或运动状态等干扰因素的影响,对睡眠状态和运动状态进行判断,在满足智能模式下的睡眠状态所对应的发热条件的情况下,或者在满足智能模式下的睡眠状态所对应的发热条件的情况下,才进行发热告警。从而可以减少误报风险,提高用户的使用感。

12、在一种可能的实现方式中,所述用户所处的体温监测模式为所述睡眠模式,所述在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警,包括:根据所述用户的设置确定所述睡眠模式对应的一个或多个第一异常体温和与所述第一异常体温所对应的第一持续时间;基于所监测到的环境温度,调节所述第一异常体温或第一持续时间,得到第二异常体温或第二持续时间;在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第一异常体温的时间大于所述第二持续时间的情况下,进行发热告警;或者,在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第二异常体温的时间大于所述第一持续时间的情况下,进行发热告警。

13、在一种可能的实现方式中,所述基于所监测到的环境温度,调节所述第一异常体温或第一持续时间,得到第二异常体温或第二持续时间,包括:在监测到所述环境温度在预设时间内降低的情况下,降低所述第一异常体温得到所述第二异常体温,或者延长所述第一持续时间得到所述第二持续时间;在监测到所述环境温度在所述预设时间内升高的情况下,提升所述第一异常体温得到所述第二异常体温,或者缩短所述第一持续时间得到所述第二持续时间。

14、可以看出,在睡眠模式下,基于环境温度可以自适应调整睡眠模式对应的异常体温和持续时间,减小因环境因素对发热告警造成的影响,减少误报风险,提高用户的使用感。

15、在一种可能的实现方式中,所述用户所处的体温监测模式为运动模式,所述在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温满足所述体温监测模式所对应的发热条件的情况下,进行发热告警,包括:

16、根据所述用户的设置确定所述运动模式对应的一个或多个第三异常体温和所述第三异常体温所对应的第三持续时间;基于所监测到的所述用户的运动强度,调节所述第三异常体温或所述第三持续时间,得到第四异常体温或第四持续时间,其中,所述第三异常体温小于或等于所述第四异常体温,所述第三持续时间小于所述第四持续时间;在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第三异常体温的时间大于所述第四持续时间的情况下,进行发热告警;或者,在监测到所述用户在所述第一时间段内的体温超过所述第四异常体温的时间大于所述第三持续时间的情况下,进行发热告警。

17、可以看出,在运动模式下,基于用户的运动状态可以自适应调整运动模式对应的异常体温和持续时间,减小因运动而导致的体温上升所带来的误报风险,提高用户的使用感。

18、第二方面,本技术实施例提供了一种可穿戴设备,包括收发器、处理器和存储器,上述存储器用于存储计算机程序,上述处理器调用上述计算机程序,用于执行本技术实施例第一方面以及第一方面的任意一种实现方式提供的基于体温监测的发热告警方法。

19、第三方面,本技术实施例提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,实现本技术实施例第一方面以及第一方面的任意一种实现方式提供的基于体温监测的发热告警方法。

20、第四方面,本技术实施例提供了一种计算机程序产品,当该计算机程序产品在电子设备上运行时,使得该电子设备执行本技术实施例第一方面以及第一方面的任意一种实现方式提供的基于体温监测的发热告警方法。

21、应当理解的是,本技术中对技术特征、技术方案、有益效果或类似语言的描述并不是暗示在任意的单个实施例中可以实现所有的特点和优点。相反,可以理解的是对于特征或有益效果的描述意味着在至少一个实施例中包括特定的技术特征、技术方案或有益效果。因此,本说明书中对于技术特征、技术方案或有益效果的描述并不一定是指相同的实施例。进而,还可以任何适当的方式组合本实施例中所描述的技术特征、技术方案和有益效果。本领域技术人员将会理解,无需特定实施例的一个或多个特定的技术特征、技术方案或有益效果即可实现实施例。在其他实施例中,还可在没有体现所有实施例的特定实施例中识别出额外的技术特征和有益效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!