基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构的制作方法

1.本技术涉及数据通信技术领域,尤其涉及一种基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构。

背景技术:

2.随着空天技术的迅猛发展,以及商业航天蓬勃兴起,国内外低轨卫星星座计划层出不穷,构建连接陆海空天融合成“一张网”成为未来网络发展方向。路由交换是实现空间组网的关键技术之一,也是空间网络与地面网络一体化融合的核心内容,决定着网络节点之间互连的模式以及能够提供服务的粒度,一直是工业界学术界广泛关注的热点问题。

3.空间路由交换体制经过半个多世纪的发展,经历了微波交换、信道化交换、分组交换等不同发展阶段。微波交换作为使用最为广泛的交换体制,星载开销相对最小,而且系统具有很好的稳定性;交换粒度最大,类似于光纤级交换,可以实现波束级交换;主要适应大粒度交换的应用场景。分组交换作为地面最为广泛的交换体制,星载开销最大,目前开展了星载试验,设备尚未完全成熟;交换粒度为分组,可以实现最细粒度的交换;适合互联网应用场景。信道化交换是处于微波交换与分组交换之间的体制,星载开销适中,需要进行数字滤波等操作;交换粒度适中,类似于地面光网络的波长级交换,可是实现信道级交换。

4.纵观空间路由交换体制的发展历程,技术和应用发展在其中发挥了重要的推动作用。在技术推动方面,空间技术以及商业航天的迅猛发展带来了星载计算处理能力日益提升,为交换体制从微波交换向信道化交换、分组交换发展提供了技术基础;在应用驱动方面,在互联网应用普及和流量ip化的背景下,卫星系统采用分组交换将能更好的适应突发性强的互联网应用。

5.在未来,空间路由交换体制仍然会在技术和应用两方面的作用下继续迭代发展。一是地面网络技术飞速发展,并逐渐向空间拓展,第六代移动通信系统已经将空间作为未来网络建设的重要组成部分;二是空天技术的快速进步为设计更小、功耗的星载处理设备提供了科工;三是商业航天的蓬勃发展,也可以大规模缩减生产、制造和发射成本,为空间网络的建设和发展提供了持续的动力;四是作为未来实现全球覆盖的网络,空间网络承载的业务类型即包括广播、通信、导航、遥感等传统业务,还要适应车联网、工业互联网等新型应用,它们对空间网络服务质量要求势必是异构多元的。

6.当前主要的空间路由交换体制包括微波交换、信道化交换和分组交换,各交换体制都存在一定的不足。微波交换以波束为单位进行信号交换,无法进行灵活的数据交换;分组交换作对星上处理要求高,成熟度不足;信道化交换是处于微波交换与分组交换之间的体制,是基于数字域信号处理的电路交换技术,在交换容量、细粒度方面无法满足空间网络互联网应用的需求。而且单一路由交换体制也难以满足日益丰富的天地异构业务应用需求,空间技术的发展为空间路由交换体制的迭代发展提供了契机,亟需对当前的空间路由交换架构进行革新。

技术实现要素:

7.本技术的目的在于提供一种基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构,该基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构可以能够为不同的应用建立不同的虚拟网络,满足差异化的服务质量需求。

8.为此,本技术实施例提供了一种基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构,包括多模态交换控制器,用于控制数据交换网,且通过数据交换网的信息状态和/或多元化业务需求形成多个转发表;以及多个数据转发节点,与多个所述转发表一一对应且用于进行数据转发。

9.在一种可能的实现方式中,多个所述转发表包括激光转发表、微波转发表、信道转发表和分组转发表。

10.在一种可能的实现方式中,所述分组转发表包括ip转发表、标签转发表和标识转发表。

11.在一种可能的实现方式中,每个所述数据转发节点均支持激光转发、微波交换、信道交换、分组交换任意一种或多种空间数据交换体制。

12.在一种可能的实现方式中,多个所述转发表可形成多种交换网络,多种所述交换网络包括激光交换网、微波交换网、信道化交换网以及分组交换网中任意一种或多种。

13.在一种可能的实现方式中,所述激光交换网为根据激光转发表形成的虚拟网络,进行激光数据的透明转发。

14.在一种可能的实现方式中,所述信道化交换网为根据信道化转发表形成的虚拟网络,进行信道化数据的半透明转发。

15.在一种可能的实现方式中,所述信道化交换网为根据信道化转发表形成的虚拟网络,进行信道化数据的半透明转发。

16.在一种可能的实现方式中,所述分组交换网为根据分组转发表形成的虚拟网络,按照atm、ip或mpls星上处理交换体制进行数据转发。

17.根据本技术实施例提供的基于统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构,包括多模态交换控制器以及多个数据转发节点,多模态交换控制器用于控制数据交换网,且通过数据交换网的信息状态和/或多元化业务需求形成多个转发表;多个数据转发节点与多个所述转发表一一对应且用于进行数据转发。本技术通过建立统一分组控制网,实现激光交换+微波交换+信道化交换+分组交换多模态的转发,支持路由动态弹性重构,满足差异化的服务质量需求,本技术构建灵活、多粒度的转发面,可以充分发挥各种交换体制的优势,最大化满足应用需求。

附图说明

18.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。另外,在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,且附图并未按照实际的比例绘制。

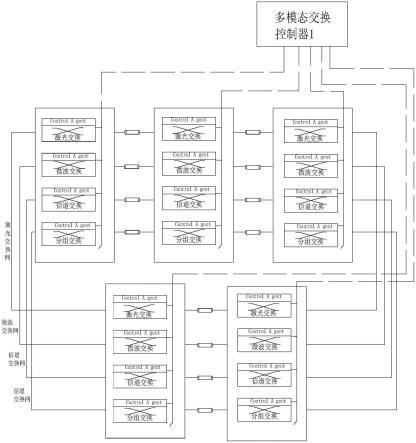

19.图1示出本技术实施例提供的一种多模态路由交换架构的示意图;

20.图2示出本技术实施例提供的一种多模态交换网络、统一分组控制网络的示意图。

21.附图标记说明:

22.1、多模态交换控制器。

具体实施方式

23.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

24.如图1至图2所示,图1示出本技术实施例提供的一种多模态路由交换架构的示意图,图2示出本技术实施例提供的一种多模态交换网络、统一分组控制网络的示意图。

25.本技术实施例提供一种统一分组控制面的空间网络多模态路由交换架构,包括多模态交换控制器1和多个数据转发节点,多模态交换控制器1用于控制数据交换网且通过数据交换网的信息状态和/或多元化业务需求形成多个转发表;多个数据转发节点与多个转发表一一对应且用于进行数据转发。

26.需要理解的是,在数据交换的处理流程中,多模态交换控制器1收集全网状态信息,建立和维护多个转发表,各数据转发节点根据多个转发表选择空间数据交换体制完成数据信息的转发,为不同的应用建立不同的虚拟网络,满足差异化的服务质量需求。

27.在一个可选的示例中,多个转发表包括激光转发表、微波转发表、信道转发表和分组转发表。数据转发节点可以根据激光转发表、微波转发表、信道转发表或分组转发表进行选择空间交换体制完成数据的转发。进一步的,分组转发表包括ip转发表、标签转发表和标识转发表。

28.在一个示例中,每个数据转发节点均支持激光转发、微波交换、信道交换、分组交换任意一种或多种空间数据交换体制。因此,每个数据转发节点均能与激光转发表、微波转发表、信道转发表或分组转发表一一对应从而进行数据转换。

29.在一个可选的示例中,多个转发表可形成多种交换网络,多种交换网络包括激光交换网、微波交换网、信道化交换网以及分组交换网中任意一种或多种。因此多模态交换控制器1可用于控制激光交换网、微波交换网、信道化交换网以及分组交换网中任意一种或多种。

30.进一步的,激光交换网为根据激光转发表形成的虚拟网络,进行激光数据的透明转发,微波交换网为根据微波转发表形成的虚拟网络,进行微波数据的透明转发,信道化交换网为根据信道化转发表形成的虚拟网络,进行信道化数据的半透明转发,分组交换网为根据根据分组转发表形成的虚拟网络,按照atm、ip或mpls星上处理交换体制进行数据转发。

31.下面结合具体应用场景,对本实施例提供的技术方案进行说明。

32.应用场景一

33.考虑天地异构业务应用的形态,即传统应用+新兴应用,军事应用+民间应用;以及不同应用的差异化服务质量需求,空间网络的架构需要支持动态弹性重构,能够为不同应用建立不同的虚拟网络,满足差异化的服务质量需求。

34.参考软件定义网络(sdn)的思想,面向多元业务的“激光交换+微波交换+信道化交换+分组交换”的多模态路由交换架构,如图1所示。

35.利用多模态交换控制器构建统一分组控制网,各转发节点通过支持激光交换、微波交换、信道化交换、分组交换等多种交换体制形成多模态交换网络。在统一分组控制网中,通过多模态交换控制器获取全网的状态信息和多元业务的需求,根据业务需求建立虚拟网络,并形成转发表下发给各转发节点;在多模态交换网络中,转发节点根据接收到的转发表,选择指定的空间数据交换体制,按照转发表规则对数据信息进行转发。通过多模态数据交换可以充分发挥各种交换体制的优势,最大化满足应用需求。

36.该多模态路由交换架构通过统一的多模态交换控制器,以及支持多种交换体制的转发节点,构建多张虚拟网络,支持激光交换、微波交换、信道交换和分组交换等体制,满足不同业务对已差异化服务质量的需求。比如,对于大带宽的中继应用需求采用微波交换或者信道化交换,对于互联网接入业务就可以采用分组交换,对于大数据量的数据回传就可以采用光交换等等。

37.应用场景二

38.随着空间信息技术的飞速发展,卫星通信网络将作为全球信息基础设施的重要组成部分,势必将承担垂直行业差异化的服务保障需求,这就要求转发面需要是灵活、多粒度以满足不同应用的需求。例如,卫星中继应用需要将资源卫星、环境卫星采集到的大量数据,实时下传至地面,这需要大传输带宽的支持,而且无需星上复杂处理,可以采用微波交换或信道化交换来实现;为满足时延敏感、面向连接的物联应用的需求,可采用信道化交换,实现较小粒度的交换;互联网接入业务应用对于时延、带宽、抖动、丢包率等网络性能提出了差异化的灵活需求,突发性较强,且呈现ip化发展趋势,可以采用更加灵活的分组交换来实现。

39.在空间网络多模态路由交换架构中,根据软件定义网络理念,实现了网络控制和转发功能的分离,在转发平面支持微波交换、激光交换、信道化交换、分组交换等路由交换体制,如图2所示,具有灵活性、多粒度的特点,从而能够满足不同业务差异化、个性化的服务保障需求。

40.微波交换和激光交换都属于是星上透明转发的交换体制,该交换体制下星载设备对接收到的电磁信号不进行调制/解调等处理,仅对物理信号按照提前预设的规则进行变频,再重新转发至地面站。

41.信道换交换是一种具有部分星上处理能力的半透明转发技术,采用数字化处理方式,利用灵活的星上信道化滤波技术,借助非均匀滤波器组实现对星上信号的分析和综合,支持星上任意频段、任意带宽之间信息交互及灵活的跨波束交互。

42.分组交换是属于星上处理交换体制,通过对信号的解调、译码、编码和调制等一系列处理单元,实现对信号的解调与再生,可去掉线路中叠加在信号上的噪声,提高整个通信链路的传输质量。

43.在多种交换体制并存的情况下,利用p4/pof等技术改进传统的转发面,通过对底层设备数据处理行为进行编程,使用户可以根据需求对网络进行编程来动态配置网络,完成用户功能需求。该方法的本质是使转发平面摆脱对特定协议的依赖,网络行为完全由控制面负责定义,用户无需关心底层基础设施,不受数据包协议格式限制,可以通过高级语言

编程的方式自行定制和部署网络应用,使得转发逻辑和特定的数据信息格式解耦,能够兼容多种多样的数据格式,包括aos、mac、scps-np、ipv4、ipv6、idp、mpls等各种格式,实现协议无感知,极大增强了网络的灵活性,

44.应用场景三

45.在空间网络多模态路由交换架构中,构建了控制平面和转发平面。

46.控制平面:重点在于建立和维护路由转发表,可以简单概括为路由计算,即收集网络拓扑信息,并为输入的数据信息计算出合适的传输路径,构建路由表。

47.转发平面:负责依据控制面生成的路由转发表中所包含的信息将数据信息从路由器的一个输入接口搬移到合适的输出接口,完成,完成数据信息的转发。

48.在控制平面通过建立了统一分组控制网,如图2所示,收集全网状态信息,控制器以此为依据利用segment routing技术形成控制策略,通过在数据报头中插入带顺序的段列表,指示收到的数据包节点通过微波交换矩阵、信道化器、光交换机等多样转发器实现按需转发。segment routing对现有的控制平面进行了简化,不再需要部署复杂标签分发协议,而是由控制器统一负责sr标签的分配,并下发和同步给设备,可以极大的简化信令,降低转发面的复杂度,非常适合空间网络处理能力弱、功耗低的环境,支持远程定义与重构。

49.应用场景四

50.空间网络包括高轨网络、低轨网络和地面网络等,并且与地面互联网、移动通信网络进行互联互通。为了实现网络的高效互联,空间网络对内设计为一个“高速的局域网”,通过统一的帧格式,在节点之间采用二层转发规则进行数据传输;对外由于空间网络的各类终端设备和地面网络对ip格式天然支持,采用三层ip格式呈现为一个ip网络,简化空间网络与地面互联网、移动通信网络的互联互通,实现无缝互联。

51.应当指出,在说明书中提到的“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“一些实施例”等表示所述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但未必每个实施例都包括该特定特征、结构或特性。此外,这样的短语未必是指同一实施例。此外,在结合实施例描述特定特征、结构或特性时,结合明确或未明确描述的其他实施例实现这样的特征、结构或特性处于本领域技术人员的知识范围之内。

52.应当容易地理解,应当按照最宽的方式解释本公开中的“在

……

上”、“在

……

以上”和“在

……

之上”,以使得“在

……

上”不仅意味着“直接处于某物上”,还包括“在某物上”且其间具有中间特征或层的含义,并且“在

……

以上”或者“在

……

之上”不仅包括“在某物以上”或“之上”的含义,还可以包括“在某物以上”或“之上”且其间没有中间特征或层(即,直接处于某物上)的含义。

53.此外,文中为了便于说明可以使用空间相对术语,例如,“下面”、“以下”、“下方”、“以上”、“上方”等,以描述一个元件或特征相对于其他元件或特征的如图所示的关系。空间相对术语意在包含除了附图所示的取向之外的处于使用或操作中的器件的不同取向。装置可以具有其他取向(旋转90度或者处于其他取向上),并且文中使用的空间相对描述词可以同样被相应地解释。

54.需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在

涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

55.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1