图像形成设备的制作方法

1.本公开涉及以复印机、打印机和传真机为代表的图像形成设备,尤其涉及诸如多功能外围设备的图像形成设备,该多功能外围设备包括布置在图像形成装置上方的图像读取装置。

背景技术:

2.通常,存在诸如多功能外围设备的图像形成设备,其包括包含图像形成装置的设备本体和包含布置在设备本体上方的图像读取装置的单元(例如,日本特开第2017-167530号专利)。在这样的多功能外围设备中,设备本体包括在设备本体上部的后侧上包含旋转轴的附接部,并且,单元可沿旋转轴的轴线方向(下文中,将称为轴向方向)附接至设备本体或从设备本体拆卸。所述单元可绕旋转轴相对于设备本体打开和关闭。设备本体还包括限制所述单元沿旋转轴的轴向方向的移动的限制部。

3.如在日本特开第2017-167530号专利中,存在被设计为包括附接至设备本体的单元的多功能外围设备。当所述单元附接至设备本体时,所述单元通常可被设置在第一位置以便进行图像形成并且可被设置在第二位置以便进行诸如卡纸清除操作的操作,所述单元在第一位置相对于设备本体关闭,所述单元在第二位置相对于设备本体打开。在这样的状态的每一个中,限制部将限制所述单元沿旋转轴的轴向方向的移动。为了清洁所述单元的内部或进行诸如所述单元维修的维护工作,在所述单元需要从设备本体移除的情况下,所述单元被设置在第三位置,所述单元在第三位置比在第二位置打开得更宽。在第三位置,设备本体的限制部和所述单元的被限制部相脱离,并且设备本体的限制部不限制所述单元沿旋转轴的轴向方向的移动。换句话说,所述单元的移动限制或所述单元的定位被释放。在这样的状态下,所述单元可从设备本体拆卸。

4.然而,在上述的配置中,为了拆卸单元,所述单元需要相对于设备本体打开得特别大。因此,在单元打开的过程中,在设备本体和单元彼此干涉的地方,当考虑图像形成设备的尺寸减小时,需要增加设备本体的切口部的宽w以使多功能外围设备的后部(也即,设备本体和单元的后端侧)是平的(图13c)。

5.设备本体的切口部的宽w的这种增加(图13b)将使得设备本体的附接部的强度比切口部小的情况下(图13a)的强度低。

技术实现要素:

6.根据本公开的一方面,提供一种图像形成设备,包括:包括图像形成装置和限制部的设备本体,以及包括图像读取装置并且可拆卸地附接至所述设备本体的可移动单元,其中,所述可移动单元被配置为在所述可移动单元附接至所述设备本体时通过绕旋转轴旋转来相对于所述设备本体打开和关闭,并且被配置为通过沿所述旋转轴的轴向移动来附接至所述设备本体和从所述设备本体拆卸,其中,所述可移动单元包括被配置为与所述限制部相接合的被限制部并且所述限制部被配置为限制所述可移动单元沿所述轴向方向的移动,

其中,所述限制部或被限制部包括具有弹性的变形部,以及其中,所述变形部被配置为变形以使所述可移动单元附接至所述设备本体和从所述设备本体拆卸。

7.从以下参照附图对示例性实施方式的说明,本公开的其它特征将变得明显。

附图说明

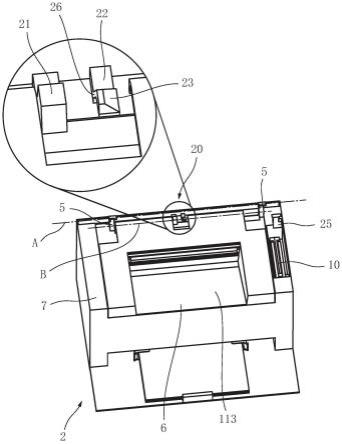

8.图1是例示根据本公开第一示例性实施例的多功能外围设备的透视图。

9.图2是例示根据本公开第一示例性实施例的多功能外围设备的剖视图。

10.图3是例示根据本公开第一示例性实施例的设备本体的上表面的透视图。

11.图4是例示根据本公开第一示例性实施例的扫描单元的下表面的透视图。

12.图5是例示根据本公开第一示例性实施例的附接部的配置的透视图。

13.图6a、图6b和图6c是分别例示根据本公开第一示例性实施例的扫描单元朝设备本体附接的透视图。

14.图7是例示在扫描单元关闭的情况下辅助部的周围的剖视图。

15.图8是例示在扫描单元打开的情况下附接部的周围的剖视图。

16.图9是例示根据本公开第二示例性实施例的多功能外围设备的透视图。

17.图10是例示根据本公开第二示例性实施例的附接部的透视图。

18.图11是例示根据本公开第二示例性实施例的在扫描单元和设备本体被附接的情况下的剖视图。

19.图12是例示根据本公开第二示例性实施例的附接部的周围的透视图。

20.图13a、图13b和图13c是分别例示从侧面看多功能外围设备以指示问题的示意图。

具体实施方式

21.将描述本公开的第一示例性实施例。文中,激光打印机将被描述为图像形成设备的示例。

22.(图像形成设备的整体配置)

23.首先,将描述根据本公开第一示例性实施例的图像形成设备。图1和2是分别例示图像形成设备1(下文中,将被称为多功能外围设备1)的示意图,在图像形成设备1中,扫描单元3(作为被配置为可移动的并且包括图像读取装置的单元)可附接至包括图像形成装置的设备本体2的上部和从包括图像形成装置的设备本体2的上部拆卸。图1例示了扫描单元3相对于设备本体2打开的状态。图2是设备本体2的内部结构的剖视图。

24.如图1所示,多功能外围设备1大体包括包含图像形成装置的设备本体2和包含图像读取装置的扫描单元3。扫描单元3布置在设备本体2的上方。

25.文中,为了描述本示例性实施例,从垂直方向看,相对于扫描单元3的片材进给盒105的方向被称为底部或下侧,并且与片材进给盒105的方向相反的方向被称为上侧。而且,图2的绘图面的前方向和图2的绘图面的后方向分别被称为多功能外围设备的左侧和右侧。此外,关于与垂直方向以及左和右方向正交的方向,下面描述的从激光单元103朝感光鼓102的方向被称为后侧或背面,并且与从激光单元103朝感光鼓102的方向相反的方向被称为前侧或正面。

26.如图1所示,扫描单元3可绕后部的旋转轴线a可旋转地附接至设备本体2。设备本

体2和扫描单元3由旋转轴线a前面的开关限制部10耦合和支撑。

27.下面,将描述设备本体2的内部结构。如图2所示,设备本体2包括处理盒101并且是通过电子摄影方法来形成图像以及将图像记录在作为记录材料的片材上的激光打印机。

28.片材进给盒105中存储的片材基于源自主计算机(未示出)的打印信号被片材进给辊106和片材分离单元107一张一张地分离和进给。分离的片材被输送至感光鼓102和包括与感光鼓102相挤压的转印辊109的转印单元。

29.在处理盒101中,作为图像承载构件的感光鼓102在壳体内部可旋转地布置。激光束基于图像信息发射至带电的感光鼓102,并且用调色剂显影由激光束照射感光鼓102所形成的潜像。然后,在感光鼓102和转印辊109之间的压力接触部中,调色剂图像被转印至片材。此外,布置有用激光束照射感光鼓102的激光单元103。

30.已转印了调色剂图像的片材被输送至包括定影膜110和与定影膜110相挤压的挤压辊111的定影单元,并且调色剂图像被定影。

31.已定影了调色剂图像的片材由排出辊对112输送,并且然后被排出至设备本体2上方的排出片材堆叠单元113。

32.扫描单元3包括普通的平板扫描仪(例如,日本特开第2000-92275号专利中所描述的)。由于扫描单元3的内部结构与普通的平板扫描仪相似,将省略其描述。

33.(打印机和扫描仪的定位的配置)

34.将参照图3至5描述设备本体2和扫描单元3的定位的配置。图3是例示设备本体2的上部的透视图。图4是例示扫描单元3的下部的透视图。图5是例示当设备本体2和扫描单元3附接时附接部5的周围的透视图。

35.如图3所示,作为设备本体2的壳体的一部分的排出片材堆叠单元113布置在上盖构件6的上表面。上盖构件6布置在设备本体2的框架7上并且可绕旋转轴线b相对于设备本体2打开和关闭。

36.设备本体2具有布置有各自的附接部5的两个位置,各附接部5包括图5中所示的旋转轴51。旋转轴51可绕旋转轴线a可旋转地支撑扫描单元3。在旋转轴51的轴线的方向(下文,称为轴向方向)上,附接部5布置在设备本体2后侧的设备本体2的上部中的两个端侧的每一个上。

37.而且,设备本体2包括第一限制部21和第二限制部22,第一限制部21和第二限制部22用作用于限制扫描单元3沿轴向方向的移动的限制部20。第二限制部22包括具有弹性的变形部26。变形部26在扫描单元3的打开-关闭方向上可变形。其中的详细描述将在下面提供。变形部26例如由树脂材料构成并且与限制部20的其它部一体形成。第二限制部22还包括倾斜面部23,其是沿轴向方向倾斜的表面。相对于轴向方向,作为限制部20的第一限制部21和第二限制部22位于附接部5之间。限制部20和附接部5布置在轴向方向上。

38.此外,设备本体2包括辅助部25,其在扫描单元3相对于设备本体2关闭的情况下,辅助限制扫描单元3沿轴向方向的移动。与附接部5类似的,辅助部25布置在设备本体2的上部中的后侧上。

39.打开-关闭限制部10布置在设备本体2的右上侧,并且与将在下面描述的导轨部39结合以限制扫描单元3相对于设备本体2的开启角。因此,如图1所示,扫描单元3和上盖构件6相对于设备本体2打开,以便露出设备本体2的内部。从而,可访问处理盒101,并且可进行

诸如卡纸清除操作的操作。

40.如图4所示,在扫描单元3的下部,作为轴承的孔部40设置在当扫描单元3附接至设备本体2时、与设备本体2的旋转轴51相对应的位置。此外,布置有被限制部33。由上述的限制部20限制被限制部33沿轴向方向的移动。

41.而且,扫描单元3包括被辅助部34,其在扫描单元3附接至设备本体2并且相对于设备本体2关闭的情况下,辅助限制扫描单元3沿轴向方向的移动。

42.此外,形成有导轨部39。

43.(将扫描仪附接至打印机的方法)

44.将参照图5至9描述将扫描单元3附接至设备本体2的方法。图5是例示在附接时附接部5的周围的透视图。图6a、图6b和图6c是各例示在附接时设备本体2和扫描单元3的整体的透视图。图7是在扫描单元3附接至设备本体2并且相对于设备本体2关闭的情况下,辅助部25的周围的剖视图。图8是在设备本体2和扫描单元3附接的情况下,附接部5的周围的剖视图。

45.如图5所示,设备本体2的附接部5包括旋转轴51。相对于轴向方向,旋转轴51与已沿附接方向移动的扫描单元3的孔部40接合,以便可相对于设备本体2可旋转地支撑扫描单元3。此外,在扫描单元3被附接的情况下,附接部5与扫描单元3的孔部40的外围相接触。从而,相对于轴向方向,附接部5限制扫描单元3沿附接方向的移动。

46.相对于轴向方向,附接部5和孔部40布置在两个端部中的每一个中。虽然图5仅例示了其中一个端部,但是另一个端部具有相同的配置。在本示例性实施例中,设备本体2包括包含旋转轴51的附接部5,并且扫描单元3包括孔部40。可选择地,扫描单元3可包括旋转轴,并且设备本体2可包括用于与旋转轴接合的轴承。

47.图6a、图6b和图6c是分别例示在扫描单元3附接至设备本体2的情况下的第一状态、第二状态和第三状态的示意图。在本示例性实施例中,通过相对于设备本体2沿轴向方向移动来将扫描单元3附接至设备本体2。在图6a所示的第一状态中,作为设备本体2的限制部20的第二限制部22与扫描单元3的被限制部33彼此接触。更具体地,如图3所示,第二限制部22包括倾斜面部23,并且在第一状态中,第二限制部22的倾斜面部23与被限制部33彼此接触。

48.在图6b所示的第二状态中,扫描单元3从第一状态沿轴向方向移动至左侧,并且第二限制部22的变形部26被变形。如图6b所示,变形部26被配置为在向下方向上可变形。当扫描单元3从第一状态相对于轴向方向向左移动时,被限制部33相对于轴向方向向左按压倾斜面部23。在收到这样的按压力后,变形部26被变形,并且第二限制部22在向下方向上变形。

49.图6c例示了第三状态,在第三状态中,扫描单元3从第二状态相对于轴向方向进一步向左移动,并且扫描单元3附接至设备本体2。在该状态下,被限制部33位于第一限制部21和第二限制部22之间并且与限制部20接合,以及变形部26恢复到变形前的状态。

50.而且,在该状态下,第一限制部21限制扫描单元3相对于轴向方向向左移动。左表示扫描单元3附接至设备本体2的方向。在该状态下,第二限制部22限制扫描单元3相对于轴向方向向右移动。右表示扫描单元3从设备本体2拆卸的方向。因此,扫描单元3沿轴向方向的移动由被限制部33限制,被限制部33由限制部20限制。从而,扫描单元3相对于设备本体2

定位。

51.这样的配置能够通过相对于设备本体2在附接方向上简单地施加力来使扫描单元3附接至设备本体2。此外,通过使用变形部26的变形能够使扫描单元3附接和拆卸而无需使扫描单元3相对于设备本体2被打开得特别大。

52.下面,将描述从设备本体2拆卸扫描单元3的方法。针对拆卸方法,在打开-关闭限制部10从导轨部39脱离的情况下,扫描单元3相对于轴向方向向右移动。右表示与扫描单元3移动以附接至设备本体2的方向相反的方向。扫描单元3的这种向右的移动能够使扫描单元3拆卸。

53.被限制部33与第二限制部22的一部分接触,而非与倾斜面部23接触。这样的接触可限制被限制部33的向右的移动。从而,即使扫描单元3被施力向右(拆卸方向)移动,变形部26也不会变形。因此,例如,在变形部26由于用户或维修服务人员的手指而变形的情况下,扫描单元3沿拆卸方向的移动能够使扫描单元3从设备本体2拆卸。

54.图7是例示在扫描单元3附接至设备本体2并且关闭的情况下,辅助部25的周围的剖视图。扫描单元3附接至设备本体2,并且在扫描单元3关闭的情况下,扫描单元3的被辅助部34装配在其间具有间隙c的设备本体2的辅助部25中。由于间隙c,当扫描单元3没有向设备本体2施加沿轴向方向的力时,辅助部25和被辅助部34彼此不接触。

55.由于间隙c很小,在扫描单元3接收到沿轴向方向的力的情况下,辅助部25和被辅助部34彼此接触以支撑来自轴向方向的力。辅助部25和被辅助部34以与附接部5和限制部20相同的方式布置在多功能外围设备1的后侧。在搬运多功能外围设备1期间,例如即使在沿轴向方向生成外力的情况下,这样的配置也能够以共享的方式来支撑外力,从而使得强作用力不会被施加至附接部5、限制部20和变形部26等。

56.如图8所示,设备本体2包括切口部29。切口部29是设备本体2上部的沿轴向方向布置的凹槽。在扫描单元3相对于设备本体2打开的情况下,扫描单元3的一部分进入切口部29。切口部29的宽l需要更大以便扫描单元3可相对于设备本体2打开得更宽。然而,由于切口部29的宽l的增加会降低附接部5的强度,因此切口部29的宽l期望是小的。

57.在本示例性实施例中,描述了通过使用变形部26的变形而非通过将扫描单元3相对于设备本体2打开得特别大来使扫描单元3附接至设备本体2和从设备本体2拆卸。对于当扫描单元3附接至设备本体2和从设备本体2拆卸时的扫描单元3的打开位置,例如,可针对诸如卡纸清除操作的操作来设置扫描单元3的打开位置。因此,切口部29的宽l将变得更小,并且附接部5的强度可提高。

58.将描述本公开的第二示例性实施例。与上述配置相同的配置将赋予相同的参考符号,并且其中的多余描述将省略。

59.(打印机和扫描仪的定位的配置)

60.将参照图9至12描述根据本公开第二示例性实施例的设备本体2和扫描单元3的定位的配置。

61.图9是例示根据本公开第二示例性实施例的多功能外围设备1的透视图。图10是例示设备本体2的附接部5的透视图。图11是例示在设备本体2和扫描单元3附接的情况下的剖视图。图12是例示附接部5的周围的透视图。

62.在本示例性实施例中,如图10所示,设备本体2和扫描单元3在轴向方向的定位可

由设备本体2右侧的附接部5来执行。附接部5的结构和第一示例性实施例中的相同。将描述根据本示例性实施例的将扫描单元3附接至设备本体2的方法。

63.如图11所示,设备本体2右侧的附接部5同样用作限制扫描单元3沿轴向方向的移动的限制部。在本示例性实施例中,右侧的附接部5也被称为限制部28。在本示例性实施例中,扫描单元3包括用作被限制部30的第一被限制部35和第二被限制部36。第一被限制部35包括具有弹性的变形部37。此外,如图12所示,第一被限制部35包括倾斜面部38。换句话说,扫描单元3的被限制部30包括第一被限制部35、第二被限制部36、变形部37和倾斜面部38。

64.当扫描单元3附接至设备本体2时,扫描单元3相对于轴向方向(附接方向)向左移动,并且限制部28和倾斜面部38彼此接触。

65.在扫描单元3进一步向左移动的情况下,如图12所示,限制部28按压倾斜面部38,并且变形部37变形。在扫描单元3再进一步向左移动的情况下,如图11所示,扫描单元3附接至设备本体2,并且限制部28位于第一被限制部35和第二被限制部36之间。

66.在扫描单元3附接至设备本体2的情况下,相对于轴向方向,限制部28限制第一被限制部35沿扫描单元3从设备本体2拆卸的方向的移动。相对于轴向方向,限制部28限制第二被限制部36沿扫描单元35附接至设备本体2的方向的移动。

67.如在第一示例性实施例中,当拆卸扫描单元3时,在打开-关闭限制部10从导轨部39脱离的情况下,例如,可使用用户或维修服务人员的手指来使变形部37变形。扫描单元3沿轴向方向的限制可通过变形部37的变形解除,从而扫描单元3可移动和拆卸。

68.在本示例性实施例中,附接部5中的一个用作限制部28,并且限制部28的两端在轴向方向上被扫描单元3的被限制部30保持。但是,在设备本体2中,附接部5和限制部28可以是单独的部分。在这种情况下,例如如第一示例性实施例,限制部28单独地布置在两个附接部5之间。可选择地,两个附接部5可被配置为用作限制部28。

69.根据本示例性实施例,由于无需将扫描单元3相对于设备本体2大大地打开而移除扫描单元3,因此可以获得与第一示例性实施例可获得的效果相同的效果。而且,相对于轴向方向,限制部28和被限制部35和36远离多功能外围设备1的中心而布置。因此,在中心不存在阻碍空气流的构件,从而可提供更多的空间。通常,在打开和关闭扫描单元的配置中,排出片材堆叠单元很小,并且空气流趋向于减少。从而,可能出现诸如片材排出单元或扫描单元下部的温度上升和冷凝的问题。在这样的情况下,由于根据本示例性实施例的配置可在中心部分提供更多的空间,因此可改善空气流,从而不易出现温度上升和冷凝。

70.此外,第一和第二示例性实施例中的每一个均以变形部由树脂材料构成并且与限制部或被限制部的其它部分一体形成为示例进行描述。但是,变形部也可被配置成具有弹性的单独的构件,例如弹簧构件。在这种情况下,可以使用变形部的变形来使根据第一示例性实施例的限制部或根据第二示例性实施例的被限制部移动和移位。

71.根据本公开的示例性实施例中的每一个,通过使用布置在可限制单元的移动的被限制部或限制部中的变形部的变形,能够使单元沿旋转轴的轴向方向移动,从而无需使单元相对于设备本体打开得特别大,单元便可附接至设备本体或从设备本体拆卸。因此,在设备本体和单元彼此干涉的部分,可减小设备本体的切口部的大小,并且可增强用于将单元附接至设备本体的附接部的强度。

72.虽然已经参照示例性实施方式说明了本公开,但是应当理解,本公开不限于所公

开的示例性实施方式。权利要求的范围应符合最宽泛的解释,以包含所有这样的变型、等同结构和功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1