声换能器和终端设备的制作方法

本技术涉及音频设备,特别涉及一种声换能器和终端设备。

背景技术:

1、压电微机电系统(micro-electro-mechanical system,mems)声换能器是一种基于mems工艺制备的发声器件,下面简称:压电mems声换能器。其中,压电mems声换能器中设置有压电材料,所以压电mems声换能器可以通过压电材料的逆压电效应,将电信号转换为动部件的振动,进而推动空气振动并发声,进而将电信号转化为可听的音频信号。压电mems声换能器相对于传统的声换能器具有尺小寸、功耗低、易集成等优点,因此在手机、耳机、智能眼镜、智能手表等各类终端中具有重大应用前景。另外,压电mems声换能器不仅可以用于电-声能量的转换,还可以通过施加初始偏置电压,控制压电mems声换能器的开合状态,以增大/减小声换能器中的狭缝宽度,从而实现耳机中可控的物理透传功能。

2、在相关技术中,图1是一种压电mems扬声器的内部结构示意图,如图1所示,压电材料56沉积在单悬臂振膜34上,通过压电材料56在驱动电压的作用下产生变形,进而驱动单悬臂振膜34振动,进而推动空气振动并发声。由于压电mems声换能器的尺寸较小,所以压电mems声换能器用于推动空气的振膜的尺寸也比较小,所以导致振膜的最大振幅较小,一阶谐振频率f0较高,从而极大的限制了压电mems声换能器的低频性能,并导致其发声的声压级较低。对于使用压电mems声换能器实现物理透传功能,同样存在类似的问题,小尺寸导致声换能器振膜的最大静变形较小,影响了环境声物理透传的效果。

3、相关技术中通常会采用增大压电mems声换能器的振膜尺寸的方法来解决上述问题,然而,增大振膜尺寸的同时,会使与振膜配合的部件的尺寸也相应的增大,继而导致整个压电mems声换能器的体积增大,这有与压电mems声换能器自身小型化的优势相冲突。

技术实现思路

1、本技术提供一种声换能器和终端设备,该声换能器能够在不增加体积的同时,可以增大振膜的振幅,从而提高声压级,以提升该声换能器作为扬声器的发声性能,以及作为动态开关的物理透传性能。

2、本技术实施例第一方面提供一种声换能器,包括基板、壳体和振动件,所述壳体与所述基板连接,在所述壳体和所述基板之间形成空腔结构,所述振动件设置在所述空腔结构内,且在所述振动件和所述基板之间设有支撑框;在所述振动件处于闭合状态时,所述振动件为板状结构,且所述振动件的外侧边缘与所述支撑框固定连接;所述振动件的内部至少包括锚定端、驱动力臂和振膜,其中,所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,所述振膜的部分结构与所述振动件活动连接,所述振膜的第一端与所述驱动力臂连接,所述振膜的第二端向远离所述驱动力臂的方向延伸;所述振膜和所述驱动力臂的连接处至少设有一个扭臂,所述扭臂的一端与所述振膜和所述驱动力臂的连接处旋转连接,所述扭臂的另一端与所述锚定端和/或支撑框连接,所述锚定端的至少部分结构与所述支撑框固定连接;所述扭臂到所述振膜第二端的距离大于所述扭臂到所述驱动力臂远离所述振膜的一端的距离;当所述振动件在打开状态时,在所述振动件上施加第一电压,所述驱动力臂围绕所述扭臂旋转,并带动所述振膜围绕所述扭臂旋转。

3、本技术实施例提供的声换能器,通过将振动件在闭合状态下设置为一个二维的板状结构,以使驱动力臂、扭臂、锚定端、振膜均位于支撑框围成的同一平面内,这样可以节省振动件占用的空间,进而保证声换能器体积小的优点。通过将驱动力臂和振膜之间设置扭臂,从而使驱动力臂、扭臂和振膜之间形成一个杠杆结构。由于扭臂到所述振膜第二端的距离大于扭臂到驱动力臂远离振膜的一端的距离,所以这样驱动力臂和振膜之间形成了位移放大杠杆结构,利用其几何放大特性,这样就可以将驱动力臂一端的小位移,转换为振膜一端的大位移,从而在不增加振膜尺寸的前提下,增大了振膜的最大位移,进而降一阶谐振频率f0,提高压电mems声换能器的低频性能,并提高声换能器的声压级。

4、在一种可能的实施方式中,所述振动件的内部还包括压电力臂;其中,所述压电力臂设置在所述振膜的第三端和/或第四端;所述压电力臂靠近所述支撑框的一部分结构与所述支撑框固定连接,所述压电力臂靠近所述支撑框的另一部分结构与所述支撑框活动连接,且所述压电力臂与所述锚定端活动连接;所述压电力臂靠近所述驱动力臂的一面与所述驱动力臂固定连接;所述压电力臂上设置有压电材料,所述压电材料用于驱动所述压电力臂变形,以带动所述驱动力臂和所述振膜围绕所述扭臂旋转。

5、通过设置压电力臂,并在压电力臂上设置压电材料,以使压电力臂上施加第一电压后可以发生弯曲,从而带动驱动力臂向压电力臂运动的方向移动,以使振膜产生与压电力臂的变形方向相反的变形,从而使振膜产生位移,进而推动空气振动发声。通过将压电力臂设置在振膜的第三端和/或第四端,以使压电力臂在振膜的第三端到第四端的方向上的正投影,和驱动力臂在振膜的第三端到第四端的方向上的正投影部分重合,从而使振动件在振膜第一端到第二端方向上的尺寸更小一些,这样可以在不增加振动件在振膜第一端到第二端方向上尺寸前提下,增加了驱动力传递的长度,从而降低了声换能器的一阶谐振频率f0。

6、可以理解的是,当振膜往复振动时可以作为发声器件,当振膜保持在打开状态时,可以作为物理透传开关使用。

7、在一种可能的实施方式中,所述振膜上设有所述压电材料,所述压电材料用于驱动所述振膜围绕所述扭臂旋转,其中,所述振膜上所述压电材料的驱动力和所述压电力臂上所述压电材料的驱动力的方向相反。

8、通过在振膜上设置压电材料,可以使振膜上也产生驱动力,通过将振膜的驱动力设置的和压电力臂的驱动力的方向相反,这样可以进一步增大振膜的位移。

9、在一种可能的实施方式中,所述锚定端上设有压电材料,所述锚定端用于驱动所述锚定端相对于所述支撑框往复运动,且所述锚定端的运动方向与所述振膜的运动方向相同。

10、通过在锚定端上设置压电材料,可以使锚定端上也产生驱动力,通过将锚定端的驱动力设置的和振膜的驱动力的方向相同,这样可以进一步增大振膜的位移。

11、在一种可能的实施方式中,所述压电力臂的数量至少为一个;所述锚定端的数量至少为一个;所述驱动力臂的数量至少为一个;所述振膜的数量至少为一个。

12、在一种可能的实施方式中,在所述振膜的第三端到第四端的方向上,所述驱动力臂和所述振膜的连接处为条状过渡段,所述条状过渡段的至少一端设有所述扭臂。

13、通过设置在条状过渡段设置扭臂,从而使扭臂和振膜均可以与锚定端和/或支撑框固定旋转连接,从而使驱动力臂和振膜可以相对于扭臂旋转,使驱动力臂、扭臂和振膜之间形成杠杆结构。

14、在一种可能的实施方式中,所述压电力臂的数量为两个,所述振膜的数量为一个,两个所述压电力臂分别位于所述振膜的第三端和第四端;其中,所述压电力臂靠近所述支撑框的一部分结构与所述支撑框固定连接,包括:至少所述压电力臂的第二端与所述支撑框固定连接;所述压电力臂靠近所述支撑框的另一部分结构与所述支撑框活动连接,包括:所述压电力臂靠近所述支撑框的另一部分结构与所述支撑框之间具有第一缝隙。

15、通过设置第一缝隙,以使压电力臂和支撑框活动连接,而第一缝隙结构简单,方便设置,可以降低生产成本。

16、在一种可能的实施方式中,所述锚定端的数量为一个,所述锚定端位于所述振膜的第一端;其中,所述驱动力臂的数量为两个,两个所述驱动力臂分别位于所述锚定端的两侧;每个所述压电力臂的第一端靠近所述锚定端的一侧均与一个所述驱动力臂连接,每个所述驱动力臂均沿所述振膜第一端到第二端的方向,向靠近所述振膜的方向延伸。

17、通过设置两个驱动力臂,以使振膜的两侧均可以受力,以使振膜的两端受力均衡,更容易振动,并且振动起来会比较稳定,进而提高电-声转换的质量,保证音质较好。

18、在一种可能的实施方式中,所述锚定端的至少部分结构与所述支撑框固定连接,包括:所述锚定端的第一端与所述支撑框固定连接;所述振膜的部分结构与所述振动件活动连接,包括:所述锚定端的第二端与所述振膜的第一端之间具有第二缝隙;所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,包括:每个所述驱动力臂靠近所述锚定端的一侧均与所述锚定端具有第三缝隙,所述第三缝隙与所述第一缝隙连通。

19、通过将锚定端的至少部分结构与支撑框固定连接,从而使锚定端可以固定,进而为扭臂提供支点力,也就是说,锚定端可以为扭臂提供支撑力,以使驱动力臂和振膜可以绕着扭臂,相对于锚定端(支撑框)旋转,进而使振膜第二端可以翘起。通过设置第二缝隙以使锚定端的第二端可以和振膜的第一端之间活动连接,以使振膜可以相对于锚定端旋转,进而增多振膜第二端的最大位移,通过设置第三缝隙可以使驱动力臂和锚定端活动连接,以使驱动力臂可以相对于锚定端旋转。

20、在一种可能的实施方式中,所述驱动力臂靠近所述压电力臂的一侧与所述压电力臂具有第四缝隙;所述振膜的第三端和位于所述振膜的第三端的所述压电力臂之间,以及所述振膜的第四端和位于所述振膜的第四端的所述压电力臂之间均具有第五缝隙;所述第四缝隙和所述第五缝隙连通。

21、在一种可能的实施方式中,所述振膜的第二端与所述支撑框之间具有第六缝隙,所述第六缝隙与所述第五缝隙连通。

22、通过设置第四缝隙,以使驱动力臂和压电力臂之间活动连接,通过设置第五缝隙可以使振膜和压电力臂之间活动连接,由于第四缝隙和第五缝隙连通,所以这样延长振膜和压电力臂之间的缝隙,进而减少压电力臂对振膜的束缚,提高振膜的最大位移。通过设置第六缝隙,并将第六缝隙和第五缝隙连通,以使振膜的第二端可以翘起。

23、在一种可能的实施方式中,所述扭臂的数量为两个,每个所述条状过渡段靠近所述锚定端的一端均设有一个所述扭臂;其中,所述扭臂的一端旋转连接所述条状过渡段,另一端固定连接所述锚定端;或者,所述扭臂的一端固定连接所述条状过渡段,另一端旋转连接所述锚定端。

24、通过设置两个扭臂,以使这怎么的两侧均具有扭臂,以使振膜的两侧可以同步振动,以保证振膜振动的稳定性,并且将驱动力分散在两个扭臂上,可以减小单独扭臂上的应力,进而延长扭臂的使用寿命。

25、在一种可能的实施方式中,所述锚定端的数量为两个,两个所述锚定端分别位于所述振膜的第三端和第四端,且位于所述振膜和所述压电力臂之间;其中,所述锚定端的至少部分结构与所述支撑框固定连接,包括:所述锚定端与所述支撑框固定连接;所述振膜的部分结构与所述振动件活动连接,包括:所述振膜的第三端和位于所述振膜的第三端的所述锚定端之间,以及所述振膜的第四端和位于所述振膜第四端的所述锚定端之间均具有第一间隙。

26、通过设置两个锚定端、一个驱动力臂,这样可以提高锚定端的稳定性,进而提高压电力臂、振膜以及驱动力臂的稳定性。通过设置第一间隙,以使振膜的部分结构与锚定端活动连接。

27、在一种可能的实施方式中,所述振膜的第二端与所述支撑框之间具有第二间隙,所述第一间隙与所述第二间隙连通。

28、通过设置第二间隙,以使振膜和支撑框活动连接,通过将第二间隙和第一间隙连通,以使振膜的第二端可以翘起。

29、在一种可能的实施方式中,所述驱动力臂的数量为一个,且所述驱动力臂位于所述振膜的第一端,所述驱动力臂靠近所述支撑框的一端与所述支撑框之间具有第三间隙,所述第三间隙与所述第一缝隙连通。

30、通过设置第三间隙,以使驱动力臂与支撑框活动连接,通过将第三间隙和第一缝隙连通,以使压电力臂和驱动力臂可以同相运动。

31、在一种可能的实施方式中,每个所述压电力臂的第一端靠近所述锚定端的一侧均与所述驱动力臂连接;所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,包括:所述驱动力臂与所述锚定端之间具有第四间隙,所述压电力臂靠近所述锚定端的一侧与所述锚定端之间具有第五间隙,所述第四间隙和所述第五间隙连通。

32、通过设置第四间隙,以使驱动力臂和锚定端活动连接,通过设置第五间隙,以使压电力臂和锚定端活动连接,以使压电力臂可以相对于支撑框活动移动。

33、在一种可能的实施方式中,所述扭臂的数量为两个;其中,所述条状过渡段的两端分别设有一个所述扭臂;所述扭臂的一端旋转连接所述条状过渡段,另一端固定连接所述锚定端;或者,所述扭臂的一端固定连接所述条状过渡段,另一端旋转连接所述锚定端。

34、在一种可能的实施方式中,所述压电力臂的数量为一个,所述振膜的数量为两个,两个所述振膜分别位于所述压电力臂的第三端和第四端,且在每个所述振膜和所述压电力臂之间均设有一个所述锚定端;其中,所述锚定端的至少部分结构与所述支撑框固定连接,包括:所述锚定端与所述支撑框固定连接;所述压电力臂靠近所述支撑框的一部分结构与所述支撑框固定连接,包括:至少所述压电力臂的第二端与所述支撑框固定连接;所述压电力臂靠近所述支撑框的另一部分结构与所述支撑框活动连接,包括:所述压电力臂的第一端与所述支撑框之间具有第一间隔。

35、通过调整压电力臂、驱动力臂、扭臂、振膜、锚定端的位置和数量,可以将振动件设置为不同的结构,以适应不同的应用场景。从而提高该声换能器的适用性。

36、在一种可能的实施方式中,所述振膜的部分结构与所述振动件活动连接,包括:每个所述振膜的第二端均与所述支撑框之间具有第二间隔;所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,包括:每个所述振膜靠近所述锚定端的一侧均与所述锚定端之间具有第三间隔;且每个所述振膜远离所述压电力臂的一端均与所述支撑框之间具有第四间隔;所述第二间隔分别与所述第三间隔和所述第四间隔连通。

37、通过设置第二间隔、第四间隔,以使振膜和支撑框之间活动连接,通过设置第三间隔,以使振膜和锚定端活动连接,这样才能使振膜相对于支撑框和锚定端往复振动。

38、在一种可能的实施方式中,每个所述振膜的第一端均连接一个所述驱动力臂,且每个所述驱动力臂靠近所述压电力臂的一侧均与所述压电力臂连接;所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,包括:所述驱动力臂位于所述振膜的第三端的一侧与所述支撑框之间具有第五间隔,所述驱动力臂远离所述振膜的一端与所述支撑框之间具有第六间隔,所述第五间隔与所述第六间隔连通,且所述第六间隔和所述第一间隔连通。

39、通过设置第五间隔、第六间隔,以使驱动力臂和支撑框之间活动连接,从而使驱动力臂可以相对于支撑框往复运动。

40、在一种可能的实施方式中,所述驱动力臂的部分结构与所述振动件活动连接,包括:位于所述压电力臂同一侧的所述驱动力臂和所述锚定端之间均具有第七间隔;所述压电力臂的第三端和靠近所述压电力臂第三端的所述锚定端之间,以及所述压电力臂的第四端和靠近所述压电力臂第四端的所述锚定端之间均具有第八间隔,所述第七间隔和所述第八间隔连通。

41、通过设置第七间隔,以使驱动力臂可以相对于锚定端移动,通过设置第八间隔,以使压电力臂和锚定端活动连接,以使压电力臂可以相对于锚定端移动。

42、在一种可能的实施方式中,所述扭臂的数量为四个,所述条状过渡段的两端分别设有一个所述扭臂;其中,位于所述锚定端和所述条状过渡段之间的所述扭臂,一端旋转连接所述条状过渡段,另一端固定连接所述锚定端;或者,一端固定连接所述条状过渡段,另一端旋转连接所述锚定端;位于所述支撑框和所述条状过渡段之间的所述扭臂,一端旋转连接所述条状过渡段,另一端固定连接所述支撑框;或者,一端固定连接所述条状过渡段,另一端旋转连接所述支撑框。

43、通过设置四个扭臂,以使振膜的第三端和第四端均可也稳定的连接在振动件上,以保证每个振膜均可也稳定的振动,进而提高音质。

44、在一种可能的实施方式中,所述锚定端为从所述振膜的第二端向所述振膜的第一端延伸的条状结构。

45、通过将锚定端设置为条状结构,可以减小锚定端所占的体积,进而使振膜的尺寸可以设置的更大一些,从而进一步提高振膜的最大位移。

46、在一种可能的实施方式中,所述振动件的数量为多个,多个所述振动件在所述支撑框上呈矩阵式分布;其中,所述振动件在所述振膜第一端到第二端的方向上的对称设置;所述振动件在所述振膜第三端到第四端的方向上呈阵列布置。

47、在一种可能的实施方式中,在所述振膜第一端到第二端的方向上,相邻所述振动件上的所述振膜之间活动连接;在所述振膜第三端到第四端的方向上,相邻的两个所述振膜之间共用一个所述压电力臂,且所述压电力臂的两端分别连接一个所述振膜的驱动力臂。

48、通过设置多个振动件,并将多个振动件以阵列的形式分布在支撑框上,这样可以使支撑框占用的空间,通过将相邻的振膜共用一些狭缝,这样也可以节约振动件的平面空间,从而增大振膜的尺寸,进而提高振膜的最大振幅。另外,在该声换能器作为透传开关时,相对的振膜打开状态的方向相反时,可以增大透传空间。

49、在一种可能的实施方式中,所述振动件与所述基板之间具有第一振动空间,所述振动件和与所述基板相对的部分所述壳体之间具有第二振动空间;所述振膜在打开状态时,所述第一振动空间和所述第二振动空间连通。

50、在一种可能的实施方式中,所述声换能器为扬声器;或者,所述声换能器为开关,且在所述声换能器的所述振动件在打开状态时,所述开关处于打开状态,以供声音透过;在所述声换能器的所述振动件处于闭合状态时,所述开关处于关闭状态,以阻挡声音透过。

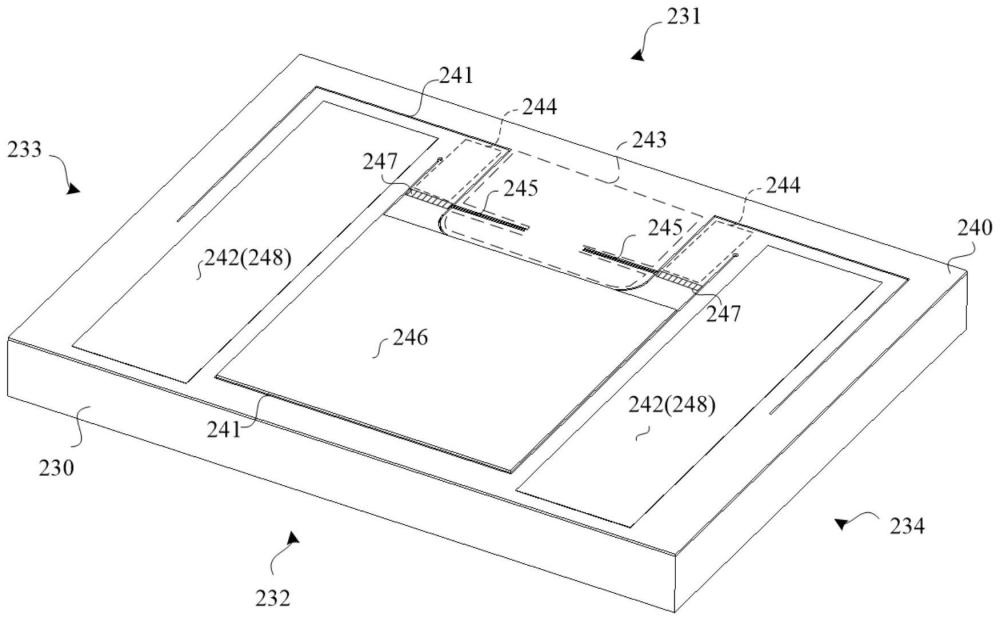

51、在本技术实施例第二方面提供一种终端设备,包括外壳和至少一个如上所述的声换能器;所述声换能器位于所述外壳的内腔中。

52、本技术提供的终端设备,通过设置如上所述的声换能器,这样可以在不增大体积的同时,提高振膜的最大位移,进而降一阶谐振频率f0,提高压电mems声换能器的低频性能,并提高声换能器的声压级,进而提高终端设备的音质。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!