耳机的制作方法

本技术涉及电子设备,尤其涉及一种耳机。

背景技术:

1、通常情况下,为便于用户操作,耳机会设置功能按键,用于触发开机、关机、暂停、播放、录音等操作。以无线耳机为例,目前业界所采用的方案是:在耳机柄的壳体形成的腔体内设置应变感应模块。该应变感应模块需要贴合耳机柄的壳体内侧。为了提高应变感应模块的感应能力,通常采用在耳机柄的壳体上增加平面辅助定位区域,或者增加应变感应模块的应变检测单元的数量实现,使得耳机柄壳体占用的空间面积大,从而使得耳机柄的形状和空间大小受到限制。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种耳机,能够解决目前耳机内实现功能按键的应变感应模块占用空间面积大的问题,以通过多向按压的方式实现耳机的功能按键并降低耳机的整体大小。

2、为达到上述目的,本技术采用如下技术方案:

3、本技术实施例提供一种耳机。该耳机包括外壳。外壳形成的腔体内还设置有压力应变结构。压力应变结构的两端部均与外壳的内壁稳定接触。压力应变结构上设置有应变感应器。在挤压外壳的情况下,压力应变结构产生应变,应变感应器用于感应压力应变结构产生的应变。

4、应理解,压力应变结构的两端部均与外壳的内壁稳定接触,可以使得压力应变结构受到外壳的挤压力时产生应变。其中,应变是指压力应变结构在受到外壳的挤压力的情况下的相对变形。示例性地,当用户挤压外壳与压力应变结构两端的接触部位时,压力应变结构受到外壳的双向挤压力可以产生线应变。具体地,压力应变结构的内侧面(即压力应变结构的凹面)形成压缩形变,而产生负应变;压力应变结构的外侧面(即压力应变结构的凸面)形成拉伸形变,而产生正应变。耳机可以根据压力应变结构产生的应变触发耳机执行相应的操作(如开机、关机、暂停、播放等)。

5、如此一来,本技术实施例提供的耳机,无需将应变感应模块贴合外壳设置,无需在外壳上设置辅助定位按压区域,也无需增加应变检测单元,只需要将压力应变结构的两端部与外壳的内壁稳定接触,使得压力应变结构适应外壳形成的腔体空间设置,从而使压力应变结构可以充分利用外壳形成的腔体空间,进而降低耳机外壳占用的空间面积,以减小耳机的整体大小。

6、在一种可能的实现方式中,应变感应器设置于压力应变结构的第一面(即压力应变结构的外侧面)和/或压力应变结构的第二面(即压力应变结构的内侧面)。示例性地,依然以用户挤压外壳与压力应变结构两端的接触部位为例,设置于压力应变结构外侧面的应变感应器,用于感应压力应变结构的外侧面产生的正应变;设置于压力应变结构内侧面的应变感应器,用于感应压力应变结构的内侧面产生的负应变。

7、在一种可能的实现方式中,压力应变结构包括底板和连接于底板两侧边上的侧板。侧板与底板之间具有夹角。侧板远离底板的端部与外壳的内壁稳定接触。其中,侧板与底板可以一体成型,也可以通过焊接等方式进行连接。当挤压外壳与压力应变结构的稳定接触区域时,压力应变结构整体受到压缩,压力应变结构两侧的侧板受到外壳的挤压相互靠近,从而带动底板的内侧面产生压缩形变而产生负应变,并且带动底板的外侧面产生拉伸形变而产生正应变。

8、在一种可能的实现方式中,应变感应器设置于底板的第一面(即底板的外侧面)和/或底板的第二面(即底板的内侧面)上。应理解,上述压力应变结构产生的应变主要体现在压力应变结构的底板上,因此应变感应器设置在底板上可以提高应变感应的精确度。

9、在一种可能的实现方式中,当挤压外壳与压力应变结构两端的接触部位时,应变感应器用于感应压力应变结构产生的第一应变。

10、在一种可能的实现方式中,外壳形成的腔体内设置有处理器,应变感应器通过测量电路与处理器电连接。测量电路用于根据所述第一应变,向所述处理器输出第一信号。第一信号用于指示所述耳机执行第一操作。其中,第一操作包括开机、关机、暂停、播放、录音中的一种。如此,用户可以通过挤压外壳与压力应变结构两端的接触部位,实现一种功能,如开机、关机、暂停、播放、录音中的一种。

11、在一种可能的实现方式中,当挤压外壳与压力应变结构的非接触部位时,应变感应器用于感应压力应变结构产生的第二应变。

12、在一种可能的实现方式中,外壳形成的腔体内设置有处理器,应变感应器通过测量电路与处理器电连接。测量电路用于根据所述第二应变,向处理器输出第二信号。第二信号用于指示耳机执行第二操作。其中,第二操作包括开机、关机、暂停、播放、录音中的一种。如此,用户可以通过挤压外壳与压力应变结构两端的非接触部位,实现另一种功能,如开机、关机、暂停、播放、录音中的一种。

13、需要说明的是,挤压外壳的不同部位,压力应变结构产生的应变不同。示例性地,当用户挤压外壳与压力应变结构两端的接触部位时,压力应变结构的内侧面产生负应变,压力应变结构的外侧面产生正应变(即第一应变)。然而,当用户挤压外壳与压力应变结构两端的非接触部位时,压力应变结构的内侧面产生正应变,压力应变结构的外侧面产生负应变(即第二应变)。

14、由此可见,挤压外壳使压力应变结构产生应变,可以无需对准外壳与压力应变结构的接触部位,挤压外壳与压力应变结构的非接触部位也可以使压力应变结构产生应变,实现耳机的功能按键的方式更加灵活。

15、在一种可能的实现方式中,外壳形成的腔体内还可以包括印刷电路板。处理器设置在印刷电路板上。应变感应器通过软板与印刷电路板电连接,以使应变感应器与处理器电连接。

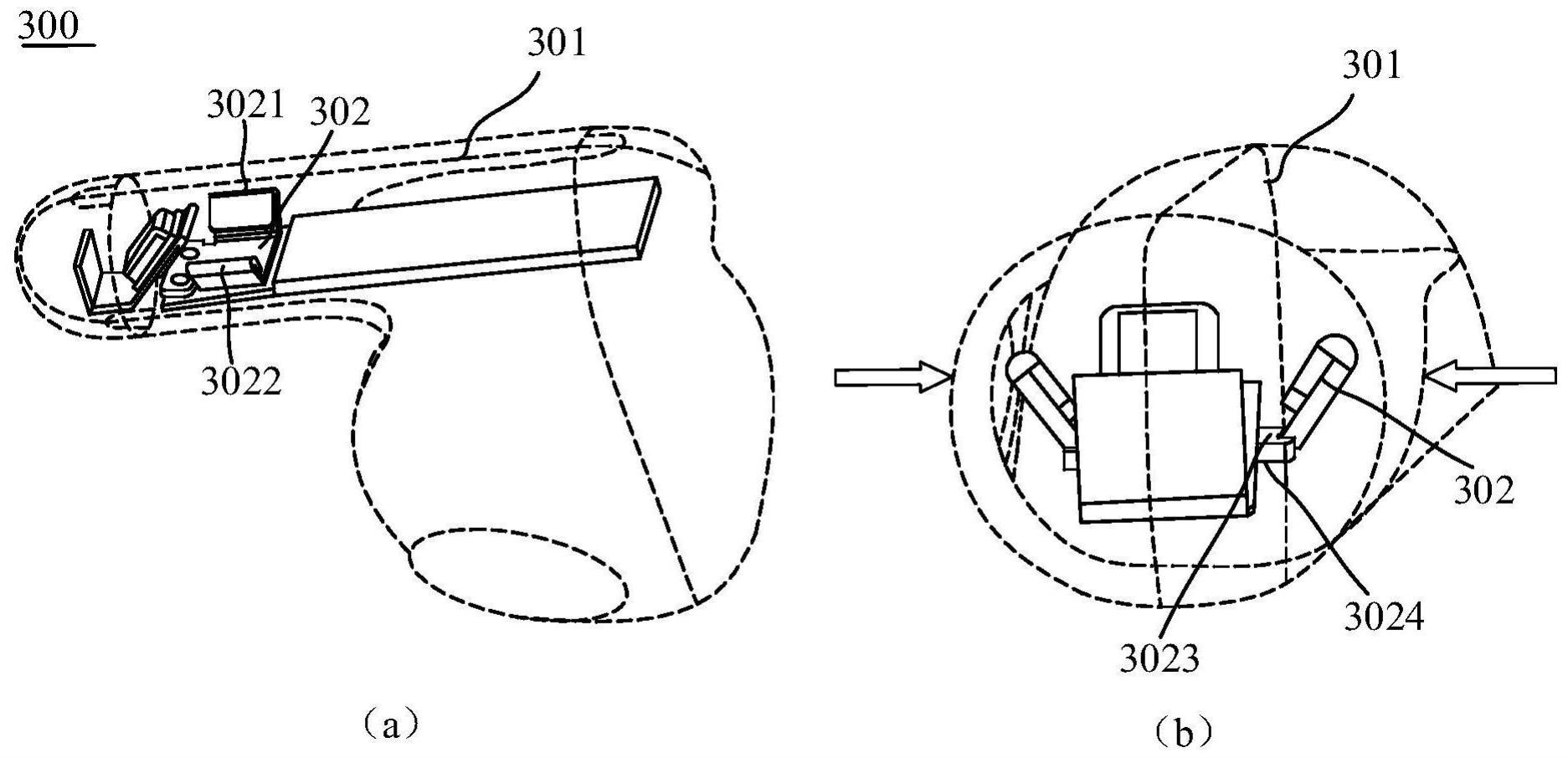

16、在一种可能的实现方式中,外壳包括耳机头壳体和耳机柄壳体。压力应变结构设置于耳机柄壳体形成的腔体内,并且压力应变结构的两端部与耳机柄壳体的内壁稳定接触。如此,可以方便用户操作。

17、在一种可能的实现方式中,耳机柄壳体的外表面靠近耳机柄壳体与压力应变结构的接触部位处,设置有平面定位区。如此,可以使用户能够快速找到功能按键的挤压位置。

18、在一种可能的实现方式中,外壳包括耳机头壳体。压力应变结构设置于耳机头壳体形成的腔体内,并且压力应变结构的两端部与耳机头壳体的内壁稳定接触。如此,体积更小,更便于用户携带。

19、在一种可能的实现方式中,压力应变结构中可增加电容辅助检测方案,通过挤压过程中压力应变结构中不同区域位置电容量的变化辅助判断挤压的力度和方向。

20、具体而言,压力应变结构的第一面(如压力应变结构的外侧面)包括第一区域(如c区域)和第二区域(如d区域)。第一区域和第二区域分别靠近压力应变结构的两端与外壳的接触部位。第一区域贴合有第一电容检测接触片(如铜皮网络),第一电容检测接触片可以通过软板与处理器电连接。和/或,第二区域贴合有第二电容检测接触片(如铜皮网络),第二电容检测接触片可以通过软板与处理器电连接。

21、当挤压外壳时,第一电容检测接触片用于检测第一区域产生的电容量,第二电容检测接触片用于检测第二区域产生的电容量。示例性地,当用户挤压外壳与压力应变结构的接触区域时,由于手指接近并触碰外壳,使得压力应变结构的c区域和d区域的电容量产生明显的变化。当用户挤压外壳与压力应变结构的非接触区域时,由于手指距离c区域和d区域可能较远,因而c区域和d区域的电容量变化不明显。如此便可以通过压力应变结构c区域和d区域的电容量的变化,辅助判断挤压的力度和方向。

22、在一种可能的实现方式中,压力应变结构的第一面(如外侧面)还包括第三区域。第三区域(如b区域)位于第一区域和第二区域之间。第三区域贴合有第三电容检测接触片(如铜皮网络)。第三电容检测接触片可以通过软板与处理器电连接。当挤压外壳时,第三电容检测接触片用于检测第三区域产生的电容量。示例性地,当用户挤压外壳与压力应变结构的接触区域时,由于手指接近并触碰外壳,使得压力应变结构的c区域和d区域的电容量产生明显的变化,b区域的电容量变化较小。当用户挤压外壳与压力应变结构的非接触区域时,由于手指距离c区域和d区域可能较远,因而c区域和d区域的电容量变化较小,b区域的电容量变化更大。如此可以进一步通过压力应变结构c区域和d区域的电容量的变化,辅助判断挤压的力度和方向,提高辅助判断的准确性。

23、在一种可能的实现方式中,在压力应变结构的第二面(如内侧面)上,与第三区域相对的位置处为第四区域(如a区域);所第四区域贴合有第四电容检测接触片(如铜皮网络);第四电容检测接触片可以通过软板与处理器电连接;当挤压外壳时,第四电容检测接触片用于检测第四区域产生的电容量。示例性地,当用户挤压外壳与压力应变结构的接触区域时,由于手指接近并触碰外壳,a区域的变化量也较小;当用户挤压外壳与压力应变结构的非接触区域时,a区域的变化量也可能较大。在此情况下,也可以结合c区域和d区域,辅助判断挤压的力度和方向,提高辅助判断的准确性。

24、如此一来,通过电容检测可以辅助判断挤压的方向(即应力产生的方向),从而可以根据不同挤压方向带来的应力方向差异和电容变化差异,可以将对耳机外壳的以不同方向进行挤压的方式,配置为不同的按键功能,实现按键功能的扩展,提高用户体验。

25、在一种可能的实现方式中,上述压力应变结构还可以用于滑动检测。具体地,当沿外壳的外壁滑动时,第一电容检测接触片还用于检测第一区域(如c区域)产生的电容量。第二电容检测接触片还用于检测第二区域(如d区域)产生的电容量。第三电容检测接触片还用于检测第三区域(如b区域)产生的电容量。示例性地,用户的手指沿着依次经过c区域、b区域、d区域的方向滑动时,手指先靠近c区域,然后再靠近b区域,最后靠近d区域。因而c区域、b区域、d区域中电容量的变化时间不同。如此一来,可以根据b区域、c区域以及d区域的电容量变化特征,并结合压力应变结构中应变感应器对应变大小的感应,可以设置在耳机的外壳表面滑动时,实现耳机的某种功能(如音量大小的调节)。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!