介入式脑机接口皮下无线通信系统

本发明属于脑机接口,更具体地,涉及一种介入式脑机接口皮下无线通信系统。

背景技术:

1、脑机接口技术是一种能够将人脑与外部设备进行交互的技术,它能够直接从人脑中提取信号并将其转换为计算机或其他设备可识别的形式。这种技术被广泛应用于神经科学研究、运动康复和神经假肢等领域。

2、脑机接口按照脑电信号采集方式可以分为:非侵入式脑机接口、侵入式脑机接口和介入式脑机接口。侵入式脑机接口通过在脑内植入电极采集脑电信号,虽然可以获得高时间分辨率的信号,但手术风险较高。此外,由于生物排异反应,电极检测到的信号质量会逐渐降低。非侵入式脑机接口使用外部传感器采集头皮表面的脑电信号,更为安全和便捷。但是由于头皮表面脑电信号的复杂性和噪声干扰的存在,非侵入式脑机接口获得的信号质量较差。而介入式脑机接口是一种不同于侵入式和非侵入式的新型脑机接口技术,通过将支架电极导入脑内血管内来记录大脑皮层表面的神经活动。相比较于侵入式脑机接口,介入式脑机接口有更低的风险和更长的稳定性。而相比较于非侵入式脑机接口,介入式脑机接口具有更高的信号质量和更低的噪声干扰。

3、目前的介入式脑机接口技术中,在采集到脑电信号之后一般采用传统的有线传输方式将信号传输到外部计算机或其他设备上。由于支架电极需要长时间留在体内,所以有线信号传输易使支架电极在血管内位移,同时导线长时间从颈内静脉退出易导致出血和感染,这都使目前的介入式脑机接口技术存在稳定性和安全性方面的问题。除此之外有线信号传输在便携性上也有不足,极大的限制了介入式脑机接口的应用场景及应用范围。

技术实现思路

1、因此,本发明提出了介入式脑机接口皮下无线通信系统。该系统可以实现将介入式脑机接口技术采集到的脑电信号直接从人体皮下无线传输到计算机或其他外部设备中。同时,采用在颈内静脉血管壁植入静脉导管的方式,解决了导线从颈内静脉退出带来的出血和感染问题。

2、本发明能够解决介入式脑机接口中通信不便利的问题,并提升了导线从颈内静脉血管壁退出的安全性。它避免了传统有线通信方式带来的安全风险,同时提升了介入式脑机接口脑电信号在多种环境下的适应性。此外,该发明还提升了介入式脑机接口的便携性,使人们能够长时间使用该技术而不影响正常生活。

3、为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

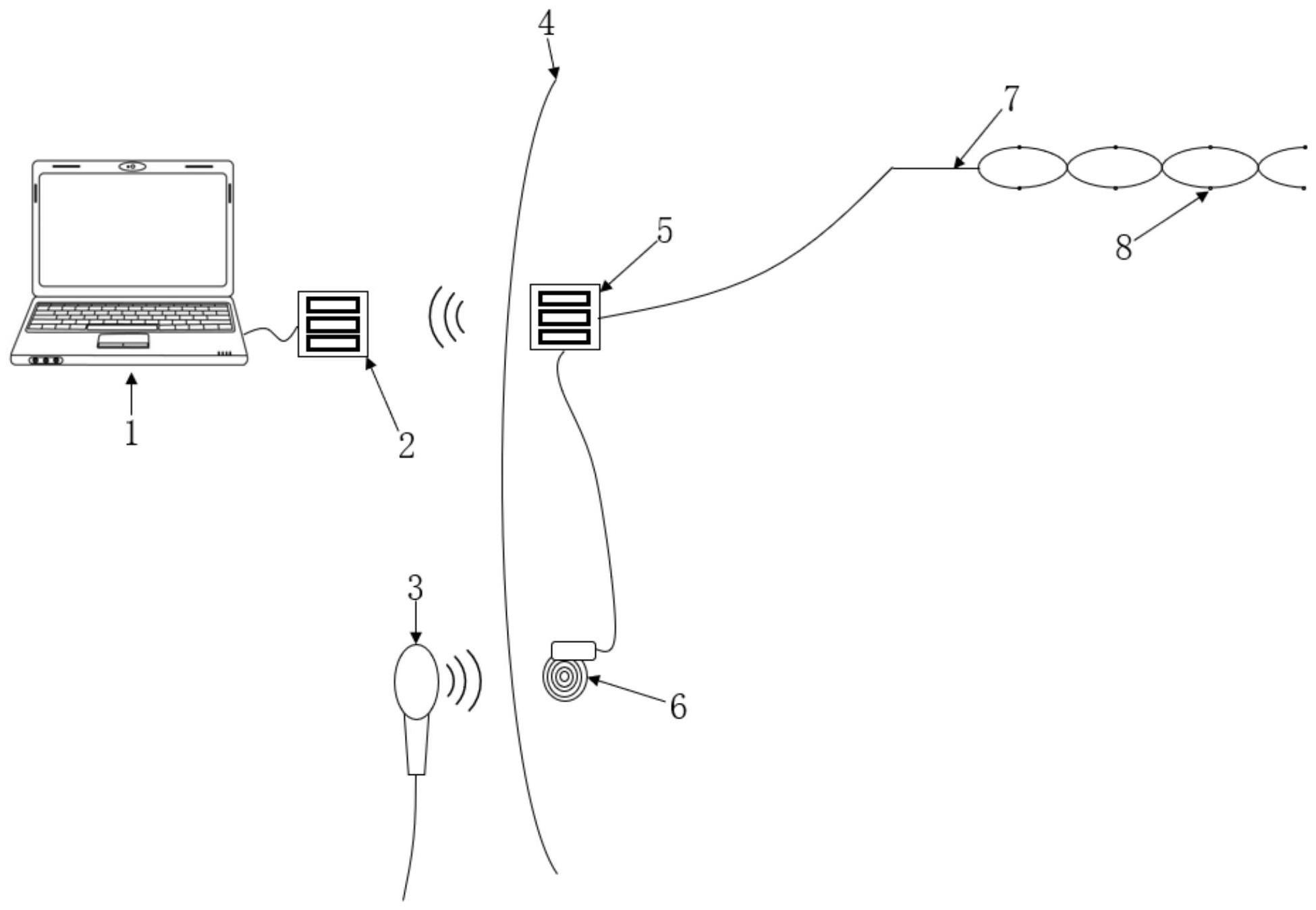

4、介入式脑机接口皮下无线通信系统,该系统包括植入于颈内静脉的静脉导管,植入在皮下的皮下信号发生器、皮下储能器、电极支架和有绝缘层的导线,在体外的信号接收器、无线充电器、;所述导线将电极支架连接到皮下信号发生器,所述皮下信号发生器接收支架电极检测到的脑电信号,并通过无线电波发送出去,所述信号接收器用于接收皮下信号发生器发送的无线通信信号,并将信号发送给计算机或其他外部设备,所述皮下储能器用于给皮下信号发生器供电,所述无线充电器用于在体外发送无线功率信号实现对皮下储能器的无线充电。

5、本技术方案进一步的优化,所述静脉导管植入在颈内静脉,使导线能够通过静脉导管退出颈内静脉,所述静脉导管内部具有三向瓣膜。

6、本技术方案进一步的优化,所述皮下信号发生器包括:发生端处理器、发生端发射器;所述发生端处理器用于将支架电极采集到的脑电信号进行放大,将其转化为无线通信信号,并发送给发生端发射器;所述发生端发射器,用于将所述无线通信信号发射出去。

7、本技术方案更进一步的优化,所述导线穿过所述静脉导管,将介入式脑机接口的电极支架连接到皮下信号发生器上的发生端处理器,以便将支架电极检测到的脑电信号发送到发生端处理器。

8、本技术方案更进一步的优化,所述发生端处理器使用模数转换精度不低于16bit的生物电势测量芯片实现信号的采样和放大。

9、本技术方案进一步的优化,所述皮下信号发生器被植入在人体皮下不常动且少肌肉的位置,所述人体皮下不常动且少肌肉的位置包括但不限于:耳廓后部、锁骨中部、胸廓中央胸骨处。

10、本技术方案进一步的优化,所述脑电信号采用差分脉冲编码调制技术进行无损压缩。

11、本技术方案更进一步的优化,所述差分脉冲编码调制具体过程包括:首先将经过模数转换得到的数字信号的每一个样本值与它前面的样本值的插值编码传输;对与左侧预测,差分编码公式为:

12、

13、其中e(n)是差分误差,x(n)是当前样本值,是前一个样本值的预测值;

14、然后量化差分误差,即将连续的误差值映射到离散的量化值;用k位量化,则公式为:

15、

16、其中q(n)是量化值,[·]表示向下取整;

17、再然后将量化值进行编码,编码方式采用自适应huffman编码,将离散的量化值转化为二进制码后,将其作为无线通信信号通过发生端发射器发射出去。

18、本技术方案进一步的优化,所述无线通信信号的频率范围为3khz-300ghz,在保证传输速率的基础上其具有抗干扰性和穿透力。无线电波穿透人体皮肤的公式如下:

19、i=i0e-μx

20、其中i是穿透后的无线电波强度,i0是入射的无线电波强度,μ是人体皮肤的吸收系数,x是人体皮肤的厚度。

21、区别于现有技术,上述技术方案具有如下有益效果:

22、1.提高了介入式脑机接口的便携性和安全性。

23、2.使介入式脑机接口能够适应不同的物理环境,提高了设备的环境适应性和实用性。

24、3.减少了由于导线直接穿过静脉血管壁而带来的出血和感染风险,提升了安全性。

25、4.解决了介入式脑机接口有线信号传输存在的由信号线拖拽导致的安全隐患和信号质量下降问题,提高了安全性和信号的抗干扰能力。

26、减少对使用介入式脑机接口的用户的日常生活的影响,提升用户体验。

技术特征:

1.介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,该系统包括植入于颈内静脉的静脉导管,植入在皮下的皮下信号发生器、皮下储能器、电极支架和有绝缘层的导线,在体外的信号接收器、无线充电器、;所述导线将电极支架连接到皮下信号发生器,所述皮下信号发生器接收支架电极检测到的脑电信号,并通过无线电波发送出去,所述信号接收器用于接收皮下信号发生器发送的无线通信信号,并将信号发送给计算机或其他外部设备,所述皮下储能器用于给皮下信号发生器供电,所述无线充电器用于在体外发送无线功率信号实现对皮下储能器的无线充电。

2.如权利要求1所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述静脉导管植入在颈内静脉,使导线能够通过静脉导管退出颈内静脉,所述静脉导管内部具有三向瓣膜。

3.如权利要求1所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述皮下信号发生器包括:发生端处理器、发生端发射器;所述发生端处理器用于将支架电极采集到的脑电信号进行放大,将其转化为无线通信信号,并发送给发生端发射器;所述发生端发射器,用于将所述无线通信信号发射出去。

4.如权利要求3所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述导线穿过所述静脉导管,将介入式脑机接口的电极支架连接到皮下信号发生器上的发生端处理器,以便将支架电极检测到的脑电信号发送到发生端处理器。

5.如权利要求3所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述发生端处理器使用模数转换精度不低于16bit的生物电势测量芯片实现信号的采样和放大。

6.如权利要求1所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述皮下信号发生器被植入在人体皮下不常动且少肌肉的位置,所述人体皮下不常动且少肌肉的位置包括但不限于:耳廓后部、锁骨中部、胸廓中央胸骨处。

7.如权利要求1所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述脑电信号采用差分脉冲编码调制技术进行无损压缩。

8.如权利要求7所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述差分脉冲编码调制具体过程包括:首先将经过模数转换得到的数字信号的每一个样本值与它前面的样本值的插值编码传输;对与左侧预测,差分编码公式为:

9.如权利要求1所述介入式脑机接口皮下无线通信系统,其特征在于,所述无线通信信号的频率范围为3khz-300ghz,在保证传输速率的基础上其具有抗干扰性和穿透力。无线电波穿透人体皮肤的公式如下:

技术总结

本发明属于脑机接口技术领域,更具体地,涉及一种介入式脑机接口皮下无线通信系统。该系统可以实现将介入式脑机接口技术采集到的脑电信号直接从人体皮下无线传输到计算机或其他外部设备中。同时,采用在颈内静脉血管壁植入静脉导管的方式,解决了导线从颈内静脉退出带来的出血和感染问题。

技术研发人员:段峰,刘淦,李思宁,王文智,汝志豪,谭莹,段雅涵,杜颖

受保护的技术使用者:南开大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!